강원도 동해시 삼화동 남서쪽에 있다. 삼척의 모산으로 오십정산제당五十井山祭堂이 있다.

부처가 누워 있는 형상으로 박달령을 사이에 두고 서쪽의 청옥산靑玉山(1,403m)과 마주하고 있다.

북쪽으로 삼화사三和寺에 이르는 14킬로미터의 무릉계곡에는 오십천五十川 · 천은사天恩寺 · 두타산성 · 용추폭포

등이 있다. 삼화동에서 서남쪽으로 4킬로미터쯤 들어가면 무릉반석이 있는데, 안평대군 · 한석봉 ·김구의 필적과

양사언이 쓴 '무릉선원武陵仙源 중대천석中臺泉石 두타동천頭陀洞千' 이라는 글자가 새겨져 있다.

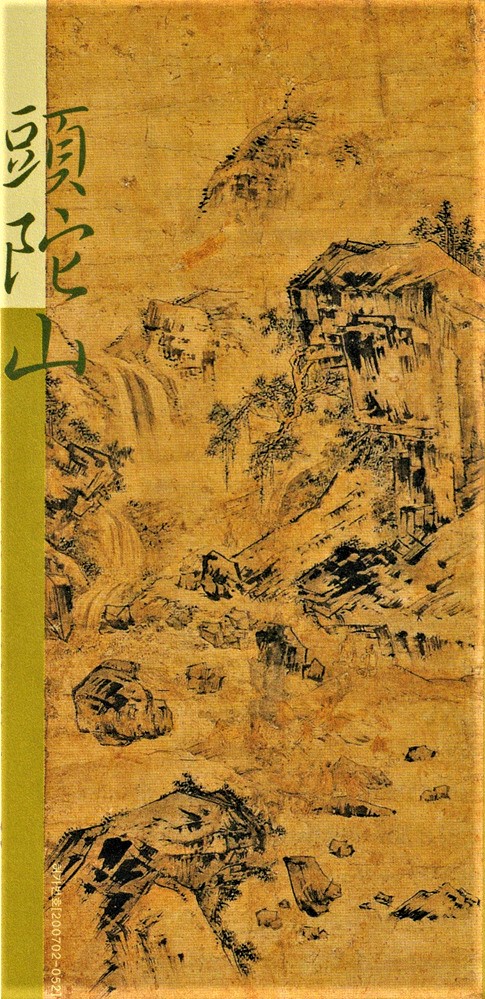

두타 쌍폭

김효원 金孝元 「두타산일기頭陀山日記」

23일(경술), 아침에 중대사中臺寺의 승려가 와서 임영臨灜(강릉)의 선비가 문에 이르러 뵙고자 한다고 알렸다.

물어보니, 최온박과 최반룡 두 청금靑衿(학자)이다. 저녁 무렵에 절의 승려 신해를 데리고, 절의 북쪽으로 해서

외길을 찾아나갔다. 수백 걸음을 가니 폭포 하나가 벼랑에 100丈 높이로 걸려서 물 흐름이 1,000尺이나 된다.

사다리를 잡고 올라가 물을 손으로 떠서 양치를 하자, 맑디맑은 기운을 느껴 가슴속이 시원하게 트였으니, 곧바로

교송㝯松과 통하였다. 남쪽으로 돌아나가니 걸음마다 모두 바위이다. 혹은 아래로 깊은 골짝에 임하고 혹은 가늘

게 산허리에 통하여, 혼이 떨려서 마음을 다잡기 어려워, 갈수록 더욱 심해졌다. 다시 작은 시내를 건너 동석봉

動石峯 아래 이르렀는데, 실 같은 길이 허공에 매달려 있어 사람들이 오르내리는 것이 마치 하늘에서부터 오르내

리는 것과 같다. 처음부터 끝까지 1, 2리에도 차지 않았거늘, 나는 다리의 병 때문에 발을 쉰 것이 모두 일곱 번이다.

막 성문에 이르러 마침내 동석봉으로 옮겨갔는데, 앞과 뒷, 왼쪽과 오른쪽에 쇠로 만든 듯한 벽이 종횡으로 뻗어

있고, 흰 바위와 맑은 시내가 동서로 옷깃과 띠처럼 펼쳐져 있다. 바위를 동動이라 이름 지은 것은 바위가 일만 장

높이의 벼랑에 걸쳐 있어서 건드리기만 하면 등등 갱갱 하는 소리가 나기 때문이다. 학이 그 속에 둥지를 틀고 있다.

깎은 듯한 절벽의 틈새에 바위와 마주하고 있어서, 그 형상이 마치 동그라미 같으므로, 바라보면 또렷하다. 나는 피

리 부는 사람을 시켜서 바위에 기대어 한 곡을 불게 하였다. 그러자 홀연 붉은 정수리의 학이 구름 낀 하늘과 푸른

소나무 사이에 배회하다가 우뚝 물러서는 것을 보았다. 이로써 신선의 새는 운화雲和(아름다운 나무가 낳이 나는 산.

그 나무로 슬瑟을 만든 것을 운화슬雲和瑟이라 한다. 여기서는 신선의 곡조라는 뜻)의 곡을 봉호蓬壺 낭원閬苑 속

에서 익숙히 들어왔고, 우리들이 오늘 부는 퉁소가 가만히 그 곡과 화협한다는 사실을 알았다.

처음 산에 들어와서부터 높은 곳에 오르고 낮은 곳으로 내려가고 하여 산길이 하나가 아니되, 올라가는 것은 힘들고

내려오는 것은 적당하였으니, 이른바 '선을 따르기는 산에 오름과 같고 악을 따르기는 무너져 내려오는 것과 같다' 고

하는 말이 이것을 가리키는 것이 아니겠는가? 사람의 성품은 본디 선하지만 욕망에 골몰하고 기氣에 은폐되면 끝내

선을 행하기는 어렵고 악을 행하기는 쉬운 지경에 이르고 마는 법이니, 대단히 힘을 붙이고 대단히 공을 들이고서,

갖은 고생을 다하여 육박해 가는 수고가 힘든 줄을 잊어버리지 않는다면, '중도에 그만두고자 하나 그만둘 수 없는' 경지

에 나아가서 어떻게 자유자재하겠는가? 더구나 절에 있을 때는 남쪽을 바라보니 험준한 벽이 높이 구름 하늘 바깥으로

솟아나 있었는데, 지금 보면 그 벽이 마치 작은 흙 언덕 같다. 이에 비로소, 처하는 곳이 높아지면 높아질수록 보는 바가

더욱 크게 됨을 알겠다. 만일 백련암과 반학대 사이에 안일하게 거처하고 한번 이곳으로 이르러 오지 않았더라면, 어찌

우리 공부자孔夫子께서 동산에 올라 노나라를 작다 여기시고 태산에 올라 천하를 작다고 여기셨던 뜻을 알겠는가?

산에서 내려와 시내로 나아가 너럭바위에 앉았다. 물소리가 격렬하여 마치 우레 같으며, 일천丈 아래로 떨어져서

멈추어서는 못이 되었는데, 짙푸르고 물이 많아서 깊이를 헤아릴 수가 없다. 웅덩이가 넘쳐 쏟아져서는

세 개의 절구 모양을 이루었다. 세간에 전하길, 용이 숨어 있어서 비를 빌면 곧 응답한다고 한다.

나는 이 바위를 우화羽化라 이름 지었다. 모두 아울러서 순학馴鶴이라고 하여, 어제 반학伴鶴이라 일걸은 것과

같이 이름하였다. 뒤에 이르러 온 임영(강릉)의 선비는 한 사람은 태을노선太乙老仙이라 하고 한 사람은

봉래일사蓬萊逸士라 하였다. 시냇가 바위에 둘러앉아서 서너 순배 술을 돌리고서는

시를 한 편씩 짓고 피리를 세 곡 불었다.

이인문李寅文, <산중피서山中避暑>, 18~19세기, 104.7×46.2cm,

국립중앙박물관 소장.

선비들의 납량 방식으로는 탁족濯簇이 가장 유행하였다. 그림 속의 아홉 노인은 향산구로香山究老의

뜻을 나타낸 듯하다. 본래 향산은 중국 하남 낙양 용문산의 동쪽에 있는 산인데, 당나라 때 백거이가

형부상서로 있다가 그만두고 나이 일흔이 넘은 노인들과 구로상치지회九老尙齒之會를 맺고 향산 별장에서

시를 지으며 놀았다. 그 고사에 빗대어 조선의 연만한 선비들은 구로회를 조직해서 아회雅會를 즐겼다.

바라보이는 곳에 옛 집터가 있다. 바로 고려 때 시어侍御 이승휴李承休가 은거하던 곳이다.

이 사람은 세상을 버리고 홀로 서서, 푸른 소나무 흰 바위와 벗 삼았으니 그 뜻이 높았다. 다만 불교에 탐닉하여

손에서 불교 서적을 놓지 않기까지 하였다니, 애석하도다. 이것이 어찌 다만 선생의 잘못이겠는가? 시운이 말세가

되고 습속이 잘못되어 떨쳐 일어날 수가 없었음을 알 수가 있다. 하늘과 땅 사이에 태어나 남자가 된 것도 우연치

않고 남자가 되어 지향하는 바를 아는 것도 역시 우연히 아니다. 이미 지향하는 바를 알았으니, 거짓을 참으로 고집

하고 도적을 자식으로 인정하여, 만일 거경居敬과 궁리窮理의 두 길을 따라나가지 않는다면 악의 구렁으로

떨어지는 것을 면하지 못할 자가 거의 없기 마련이다. 이승휴 시어의 폐단은 바로 여기에 있었다.

여러분도 부디 신중히 하기를 바란다.

날이 저물자 차가와서 머물 수가 없었으므로, 다시 귀로로 접어 들어서 등을 지고 가노라니 마치 가인佳人과

이별하는 것과 같아서 열 걸음마다 아홉 번을 뒤돌아보았다. 용추의 계곡에서 한 번 쉬고, 거제사 터에서 다시

한 번 쉬었다. 폭포의 아래로 이르렀을 때는 날이 이미 저물고 다리는 아주 쑤셨으나, 올라가 보지 않을 수 없었다.

시내에 임해 바위에 앉아서 술잔을 돌리고 시를 읊었다. 그 바위를 천주라 하였다.

어스름이 깔리는 무렵에 절 문앞에 이르렀다. 앞 바위벽은 안개 짙고 북쪽 시내는 오열한다.

밤의 법당은 텅 비어 고요하고 등잔 하나만 깜빡일 따름이다.

김효원(1532~1590)의 「두타산일기」가운데 일부이다.

김효원은 선조 연간에 동인과 서인이 대립할 때 허봉(1551~1588)과 함께 동인의 선봉이 되었던 인물이다.

김효원은 1577년(선조 10, 정축) 모춘(3월), 공무로부터 벗어나려고 생각한다. 그래서 김안경 · 최인기 · 정유성 ·

김안복 등과 약속을 한 후 3월 20일(정미) 행장을 꾸려 새벽에 출발해서 고사령高沙嶺을 넘었다. 전천箭川에 이르렀을

때향장鄕長 박세호朴世豪와 최극명崔克明이 따라가겠다고 하여 함께 떠났다. 호암虎巌에서는 정광보鄭光輔와 정대춘

鄭大春이 박세호와 함께 먼저 와서 기다렸다가 합류하였다. 김효원은 명종 말 문정왕후가 죽은 후 새로 등용된 사림파

의 대표적 인물이다. 본관은 선산善山으로 조식과 이황의 문인이다. 1572년 오건吳健이 이조전랑에 추천하였으나

척신 윤원형倫元衡의 문객이었다는 이유로 이조참의 심의겸沈義謙이 반대하였다. 결국 1574년 조정기趙廷機의 추천

으로 이조전랑이 되었다.1575년 심의겸의 동생 충겸忠謙이 이조전랑으로 추천되자, 전랑의 관직은 척신의 사유물이

될 수 없다는 이유로 이를 반대하고 이발李撥을 추천하였다. 이 일로 사림계는 동인과 서인으로 나누어지게 되었으니,

김효원의집은 동부 건천동乾川洞에 있었으므로 그 일파를 동인이라 불렀다. 우의정 노수신盧守愼 · 부제학 이이가

두 사람을 모두 외직으로 내보낼 것을 건의하여 심의겸은 기성부유수, 김효원은 경흥부사로 나갔다. 그러나 후배들이

반발했음으로 김효원을 다시 부령부사로 옮기게 하였다. 이 역시 후배들이 반발하자 다시 그를 삼척부사로 옮기게

하였다. 김효원이 두타산을 유람하고 위의 글을 남긴 것은 삼척부사로 나가 있을 때의 일이다.

노수신과 이이의 조정은 실패하고, 선조는 이조전랑의 추천 · 교대 제도를 폐지하였다.

김효원은 선조가 허락하지 않아 내직에 복귀하지 못하자, 안악군수를 자청해 나가, 그 후 10여 년간 한직에 머물렀다.

나중에 특명으로 영흥부사로 승진하여 재직 중에 죽었다. 이조판성 추증되고, 삼척의 경행서원에 제향되었다.

훗날 허목許穆, 1595~1682이 이 산을 유람하고 「두타산기」를 지었다.

미수는 삼화사 옛터를 거쳐 중대사 옛터에 오른 후에 그 뒤쪽의 폭포를 구경하고 학소대를 거쳐 지조산指祖山에

올랐는데 지조산을 구경한 부분은 김효원의 유람기보다 상세하다. 김효원은 다음과 같은 감상을 덧붙였다.

아아, 관직에 있으면서는 때때로 마음과 뜻이 뒤흐들려 거의 스스로 안정을 찾을 수가 없었다.

그러다가 산속에 이르러서는 홀연 티끌세상의 사려가 맑아지고 선한 마음이 생겨남을 깨달았다.

지금 동구으 문을 나서니 백성들 가운데 관청에 억울함을 하소연하는 자들이 더욱 많아지고,

아전이 사무와 관련해서 의견을 올리고 명을 받는 일이 점점 번잡해진다.

비록 이것이 내가 마땅히 해야 하는 것이라고는 하여도 역시 마음과 뜻이

번잡하고 혼란해지며 생각이 어지러워짐이 없지 않았다.

유학자의 학문은 주정主靜을 근본으로 하거늘

근각根殼이 확립되지 않으면 곧바로 뒤흔들리게 됨을 알 수 있다.

훗날 1,600년(선조 33, 경자) 입추에 조경趙絅(1586~1669)은 위 글에 작은 서문을 적어

"이 글은 비단 서사敍事가 매우 뛰어날 뿐만 아니라 지론이 아주 좋아서 선비들의 모범이 될 만하다.

독자들은 단지 그 문장만 두고 논할 것이 아니라 그 실지實地를 체인體認하여야 할 것이다" 라고 하였다.

선인들의 유산록을 어떻게 읽어야 하는지, 그 지침을 제시해 준 것이라 하겠다.

인용: 심경호 著 <산문 기행>

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 선인들의 유람록 <치악산> (0) | 2021.06.03 |

|---|---|

| 선인들의 유람록 <오대산> (0) | 2021.06.02 |

| 선인들의 유람록 <화악산> (0) | 2021.06.01 |

| 선인들의 유람록 <설악산 2편> (0) | 2021.05.24 |

| 선인들의 유람록 <설악산 1편> (0) | 2021.05.23 |