<검시檢屍하고> 19세기 말 이후, 26×34.7

사체死體를 검시檢屍하는 모습을 그린 것이다. 검시는 조선시대 관청에서 죽음의 원인을 찾기 위해 시신을

관찰하는일종의 부검剖檢이다. 서울에서는 한성부의 부관部官이, 지방에서는 수령守令이 참관했으며,

관청 소속 아전이 시신을 씻은 후 조사했다.

<살인에 검시檢屍하는 모양> 1890년대, 29.2×35.9 독일 MARKK

사체를 검시하는 모습이다.

|

|

좌) <골랑 채운 죄인> 1880년대, 129.2×13.6 모사본 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

두 명의 죄인이 발목에 채우는 골랑을 하는 모습이다. 조선시대에 감옥의 죄인에게 사용하던 도구에는

목에 채우는 가枷, 손에 채우는 뉴杻, 발에 채우는 질桎 등이 있는데, 질을 골랑, 차꼬, 족가 등으로 불렀다.

우) <가위 주리 트는 모양> 1880년대, 18.9×14 모사본 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

포졸들이 잡혀 온 죄인에게 가위 주리를 트는 전도주뢰剪刀周牢라는 고문을 하는 모습이다.

위 주리 트는 것은 죄인의 정강이 사이에 2개의 주장朱杖을 X자로 끼우고 엇갈리게 비트는 것이다.

<곤장棍杖> 1890년대, 29.1×39 독일 MARKK

포도청에 잡혀 온 죄인을 곤장으로 형벌하는 모습이다. 곤장은 조선시대 군영에서 군율을 어긴 병사를

다스리기 위해 사용했던 형벌로, 태 · 장과 크기와 길이 등 규격이 달랐다. 곤장의 종류는 사용처에 따라

대곤大棍, 중곤中棍, 소곤小棍, 중곤重棍, 치도곤治盜棍 등 5가지로 구분된다.

<적죄인 형벌하는 모양> 19세기 말 이후, 26.2×35.6

포도청에서 도적 죄인에게 자백을 받아내기 위해 전도주뢰剪刀周牢라는 형벌을 가하고 있다.

<포청에서 적초賊招 받고> 1890년대, 28.7×34.9 독일 MARKK

포도청에 잡혀 온 죄인에게 범죄에 대한 진술을 받아내기 위해 전도주뢰 고문을 가하는 모습이다.

포도청 고문으로는 압슬형, 낙형, 난장, 전도주뢰형 등 다양한 고문이 행해졌는데, 그 가운데 전도주뢰형이

가장 혹독하여 자백을 받는 데 주로 이용되었다.

<죄인 회술레 시키고> 1890년대, 29.2×35.6 독일 MARKK

죄인의 등에 북을 지우고 지역을 순회하는 회술레를 그린 그림이다. 회술레는 죄인의 범죄 사실을 알려 일반인의

경각심을 일깨우기 위한 형벌이었다. 병영 내 구타, 군기 및 화약 절도, 탈영 등 주로 군대 내 절도와 균율 위반 등의

경미한 범죄에 대한 처벌이었지만, 죄의 경중에 따라 회술레 이후 곤장을 추가하기도 했다.

|

|

좌) <죄인 회시回示 하는 모양> 1880년대, 19.1×14 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

우) <작장 쳐 먹이는 형벌> 1880년대, 18.8×14 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

알몸의 죄인을 기와 위에 무릎을 꿇진 채, 회초리인 닥장으로 허벅지 등의 신체를 때리며 형벌하는 모습이다.

닥장이 어떤 형태의 장杖인지는 확인할 수 없는데, 태와 장과 같이 정해진 재질은 아니었을 것으로 보인다.

그림에서는 닥장과 함께 기와 위에 무릎을 꿇려 정강이에 고통을 가하는 형벌인 압슬형을 병행하고 있다.

|

|

좌) <죄인 널뛰이는 형벌> 1880년대, 19.2×13.8 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

죄인에게 압슬형을 가하는 모습이다. 압슬형은 일반적으로 바닥에 기와나 깨진 사기 조각을 깔고 그 위에

죄인의 무릎을 꿇려 고통을 가하는 형벌이었다. 그림 속 앞슬형은 죄인을 걸상에 앉히고 대퇴부에 판재를

올린 후 형리가 그 위에서 발을 굴러 고통을 주는 방식으로 변형되었다.

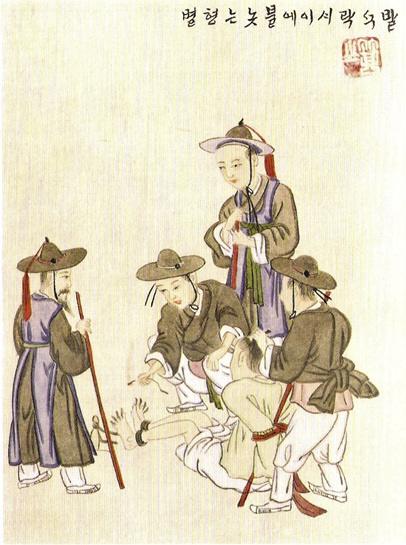

우) <발가락 사이에 불 놓는 형벌> 1880년대, 19.1×14 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

발가락 사이에 불을 놓는 불 고문의 일종인 낙형烙刑을 그린 그림이다. 낙형은 일반적으로 죄인의 자백을

받아내기 위해 달군 쇠로 죄인의 피부와 발가락 사이에 숯이나 화승火繩 등을 끼우고

불을 놓는 방식으로 변형되었다.

|

|

좌) <학춤 추이는 죄인> 1880년대, 19×14 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

죄인의 자백을 받기 위해 학춤을 추게하는 형벌을 그린 것이다. 그 모습이 마치 학이 춤추는 것과 유사하다 하여

'학무鶴舞' 라고 부른다. 매달린 죄수가 고통이 심해서 땅에 발을 딛는 순간 포졸이 정강이를 회초리로 때리는

방식인데, 불법적으로 사용된 고문이다.

우) <태장笞杖 치는 모양> 1880년대, 19.2×13.6 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

죄인에게 작은 가시나무로 볼기를 때리는 형벌인 태형笞刑을 가하는 모습이다. 태형은 조선시대 형벌 제도인

오형五刑 가운데 가장 가벼운 처벌로, 지방의 수령이 상관인 관찰사에게 보고하지 않고 단독으로 집행할 수

있었다. 태형은 죄의 경중에 따라 10대를 기준으로 10~50대까지 차이를 두었다.

|

|

좌) <정배定配 가는 사람> 1880년대, 17×13.1 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

유배형을 받아 유배지로 떠나는 모습을 그린 것이다. 유배형은 중죄를 지은 자를 험지나 외진 곳에 보내 종신토록

감금하는데, 양반은 물론 평민과 노비도 처벌되기도 했다. 그림에서 죄인이 목에 차야 할 도류가徒流枷를

짊어진 모습이 흥미롭다.

우) <항영하는 모양> 1880년대, 19.1×14 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

조선시대 형벌 제도인 오형 가운데 사형의 한 종류로, 목을 치는 참수형을 그린 그림이다.

죄수의 턱밑에 목침을 대고 귀에는 관이전貫耳箭을 꿴 채 '망나니' 라는 '행형쇄장'이 형을 집행했다.

참수 후 죄인의 머리를 높은 곳에 매달아 사람들의 경각심을 일깨웠다.

<부녀 침저하고> 1890년대, 28.7×34.8 독일 MARKK

여인들이 두 명씩 짝을 지어 옷감을 마름질하고, 다듬질하며, 다림질하고 있다.

조선시대 여인들에게는 이러한 일이 모두 중요했는데, 당시에 옷감을 잘 다루는 것은 여인의 부덕婦德이었다.

<빨래하는 모양> 1880년대, 20.1×16.4 독일 MARKK

세 여인이 개울가에 앉아서 빨래하는 모습이다. 한 여인이 손으로 빨랫감을 주무르고, 다른 두 여인은

빨랫방망이로 빨랫감을 두드리고 있는데, 서로 이야기를 나누고 있다.

<절구질하는 모양> 1880년대, 17×13 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

두 여성이 번갈아 가면서 절구질을 하고 있다. 한쪽에는 곡물을 담은 통과 바가지가 놓여 있다.

절구통은 나무로 만들었고, 이동이 편하게 몸통 중간 좌우에 홈을 내었다.

<수침(통방앗간)> 1890년대, 27.5×35.7 독일 MARKK

한 여인이 물방아를 이용하여 곡식을 빻고 있다. 물방아는 통방이라고도 하는데 방앗공이의 한쪽 끝에 달린

통에 물이 가득 차면 그 무게로 기울어지면서 공이 쪽을 쳐들게 되고, 통의 물이 쏟아지면

다시 공이가 내려가며 방아를 찧게 된다.

<밥 푸며 상 놓는 모양> 1880~1900년대, 20.1×16.4 독일 MARKK

두 여인이 부엌에서 밥상을 차리는 모습을 그린 것으로, 앞치마를 두른 여인이 주걱으로 밥을 푸는 동안

다른 여인은 수저를 놓으며 상을 차리고 있다. 부뚜막 위 선반에는 사기그릇이 가지런히 놓여 있다.

<예물 보내고> 1890년대, 28.8×34.9 독일 MARKK

중매를 통해 혼사가 결정되고, 신랑집에서 약혼의 표시로 신붓집에 폐백幣帛 즉 예물을 보내는 모습이다.

청사초롱을 든 등롱꾼에 이어, 붉은 비단, 푸른 비단 등 신부용 혼수, 그 물품 목록을 적은 물목物目,

납폐서納幣書를 담은 납폐함을 진 두 명의 함진아비와 신랑 측 사람이 뒤따르고 있다.

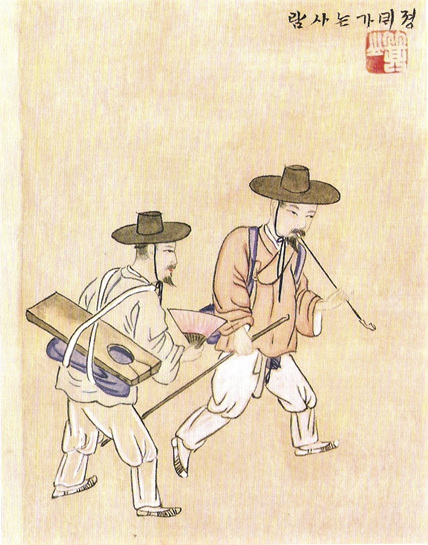

<장가가고> 1890년대, 29.3×35.9 독일 MARKK

신랑이 신부를 맞이하기 위해 신붓집으로 가는 친영親迎 행렬 모습이다.

일산日傘을 앞세우고 청사초롱을 든 등롱꾼에 이어 보자기로 싼 기러기를 안은 안부雁夫, 우산 아래로 사모관대를 하고

사선으로 얼굴을 가린 신랑과 부채로 얼굴을 가린 상객上客이 말을 타고 신붓집으로 가고 있다.

<장가 가는 모양> 1890년대, 28.8×34.8 독일 MARKK

신랑이 신부를 맞이하기 위해 신붓집으로 가고 있다.

<장가 가고> 19세기 말 이후, 26.2×35.8

신랑의 초행初行 모습을 그렸다.

<신부 신랑 초례醮禮하고>

신랑 신부가 술을 따라 건네주고 마시는 초례 모습이다. 「주자가례朱子家禮」등 예서에 초례는 신랑집에서

하는 것이라 신랑은 동쪽, 신부는 서쪽에 위치하나, 조선시대에는 관행적으로 신붓집에서 초례상에서

차례대로 전안례와 초례를 행한 것으로 추정된다.

<신랑 신부 초례醮禮하는 모양>

신랑이 왼손에 술잔을 들고 오른손으로 술을 따르는 것에 비해, 이 그림에서는 수모手母가 술잔을 들고 신랑이

오른손으로 술병을 들어서 술을 따르고 있다. 초례상에는 초례에 사용치 않은 향로와 향합이 그려져 있다.

<시집가고> 19세기 말 이후, 26.3×35.7

신붓집에서 초례를 마친 신부가 사인교를 타고 시집으로 가는 신행 모습을 그린 그림이다.

이를 우귀于歸라고 하는데, 당일에 가면 당일우귀, 3일 후에 가면 삼일우귀라고 했다. 함을 머리에 인 2명의 함비에 이어

청사초롱을 들었던 등롱꾼 2명이 칼을 쥐고 앞서고 있으며, 그 뒤로 신부가 4명이 멘 사인교를,

수모가 2명이 든 보교步轎를 타고 있다.

<시집가는 모양> 1890년대, 28.5×34.9 독일 MARKK

초례를 마친 신부가 가마를 타고 시집으로 가는 신행 모습을 그린 것이다.

신부가 타는 가마 위에는 나쁜 액의 접근을 막기 위해 범 가죽을 덮어 씌웠다.

<사람 죽은 데 초혼招魂 부르고> 19세기 말 이후, 23.2×16 숭실대학교 한국기독교박물관

죽은 사람의 웃옷을 들고 혼을 부르는 모습을 그린 것이다. 대개 사람이 죽으면 그 사람의 웃옷을 들고

지붕 위에 올라가 '아무개 복復' 이라고 세 번 외치는 고복을 행하는데, 민간에서는 세 명의 저승사자가

죽은 사람을 잘 인도하도록 뜰 아래나 문밖에 세 켤레의 짚신과 밥, 술 등을 올려놓은 사자상을 차려두었다.

|

|

좌) <발상하고> 19세기 말 이후, 23.2×16.0 숭실대학교 한국기독교박물관

죽은 사람의 시신을 병풍으로 가리고 나서, 검소한 옷으로 갈아입은 다음에 머리를 풀고

맨발로 곡哭을 하는 상주의 모습을 그린 것이다. 발상發喪은 초상初喪이 났음을 알리는 일이다.

우) <풍수 답산踏山 가고> 19세기 말 이후, 23.2×16 숭실대학교 한국기독교박물관

상주가 풍수가(地官)와 함께 죽은 사람의 장지葬地를 찾기 위해 산을 보러 가는 모습이다.

상주는 죄인이라 여겨 얼굴을 가리는 방갓을 쓰고 있다.

<행상行喪하는 모양> 19세기 말 이후, 26.5×35.7

장지로 향하는 상여 행렬을 그린 것으로 명정銘旌과 공포功布, 만장輓章, 요여腰輿, 운삽雲翣과 아삽亞翣, 상여喪輿,

상주, 빈객 순이다. 명정에는 '학생모본모공지구 學生某本某公之柩', 만장에는 두보杜甫와 백낙천白樂天으 시 구절

등을 적어두었다. 요령을 든 소리꾼은 상여 위에 올라 용두판龍頭板에 의지한 채, 선소리를 하는데,

상여꾼은 「가례집람家禮輯覽」의 발인發靷 그림과 같이 8명이다.

<효자 거묘 살고> 19세기 말 이후, 23.2×16.0 숭실대학교 한국기독교박물관

장례 후에 상주가 혼백과 신주를 집으로 모시는 반곡을 하지 않고 묘소 옆 여막에 거처하며

삼년상을 하는 시묘살이 모습을 그린 것이다. 상주는 여막에 거처하며 조석으로 上食과 곡哭을 한다.

<소대상小大祥 제사하는 모양> 1890년대, 29.7×35.6 독일 MARKK

소상제를 지내기 위해 제물을 진설하는 모습이다. 우제虞祭가 끝나면 혼백을 묘소 옆에 묻기 때문에 돌아간 지 1주년이

되는 소상小祥에는 신주를 봉안하여 제사를 지내는데, 이 그림에는 영좌에 혼백이 그려져 있다. 진설이 끝나면 상주는

굴건에서 수질을, 상복에서 부판 등을 떼어내고 소상제를 지낸다.

KOREAN GAMES (한국의 놀이) 1895, 26×19.5 국립한글박물관

스튜어트 컬린이 우리나라의 전통 놀이를 서양에 최초로 소개한 책으로, 기산 김준군의 삽화가 컬러로

수록되어 있다. 1886년 고종의 초청으로 조선을 방문한 미국 로버트 슈펠트 제독의 딸이 부산 초량에서

샀던 놀이 관련 풍속화이다. 현재까지 전해지는 윷놀이, 장기 등을 비롯해 지금은 흔적을 찾기 힘든

죽방울 등 우리나라의 전통 놀이 97가지가 수록되어 있다.

<아이들 노는 모양>

아이들이 돌치기와 죽마놀이를 하는 모습을 그린 그림이다. 왼쪽의 돌치기는 일정한 거리에 돌을 던져놓고 이를

맞추는 놀이다. 선 앞에 4개의 돌이 놓인 거으로 보아 다섯 명이 놀이하는데, 자기의 돌을 던져서 상대방의 돌을

맞추는 것으로 보인다. 오른쪽의 죽마타기는 대나무로 만든 말을 타고 노는 놀이로, 대말타기라고도 한다.

|

|

좌) <팽이 돌리는 모양> 1880년대, 16.9×13.1 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

세 명의 아이가 팽이를 돌리며 노는 모습을 그린 그림이다. 놀이 방법으로는 오래 돌리기, 멀리치기, 빨리 돌아오기,

부딪쳐 돌아오기, 끼개 돌리기 등이 있는데, 그림 속 놀이는 '오래 돌리기'로 보인다.

우) <눈 싸매기 하는 모양> 1880년대, 17×13.2 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

술래잡기의 일종인 까막잡기를 하는 모습을 그린 것으로, 기산 풍속화에서는 '포목희도包目戱賭'라는 화제도 등장한다.

포목희도는 눈을 가리고 노는 놀이라는 뜻으로, 아이들이 손뼉을 치며 자기의 위치를 알려 유인하고 술래는 두 손을

뻗어 더듬으며 움직여 아이들을 잡는다.

|

|

좌) <제기 차는 모양> 1880~1900년대, 20.1×16.5 독일 MARKK

아이 네 명이 꿩깃을 꽂은 제기를 가지고 '동네제기'를 하는 모습이다. 넷이 한다는 뜻에서 사방제기라고도 하는데,

자기 앞에 온 제기를 헛발질하거나 떨어뜨리면 벌칙을 받는다. '뎍이'는 제기의 옛말로, 겨를 넣은 가죽 주머니에

꿩깃을 꽂아 만들거나 엽전 따위를 종이나 헝겊에 싼 다음 나머지 부분을 먼지떨이처럼 여러 갈래로 늘여 만든다.

우) <명 차는 모양> 1880년대, 17.1×13 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

세 명의 어린이가 '동네제기'를 하는 모습이다. 화제에 '제기'를 '명'이라 했는데 이는 '면'의 잘못된 표기로 보인다.

지방에 따라서는 '제기' 대신에 '명'이라 했는데, 기산은 '명'으로 옮긴 것으로 보인다.

|

|

좌) <종경도 치는 모양> 1880년대, 16.9×13 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

방건 쓴 3명의 성인이 윤목을 굴리며 종경도 놀이를 하는 모습이다.

종경도는 조선시대 벼슬을 적어 놀이판을 놓고 윤목이나 윷가락, 또는 문자주사위를 던져 나오는 끗수대로

말을 이동하여 '봉조하'로 나오는 판놀이이다.

우) <뱅뱅이 돌리는 모양> 1880년대, 16.9×13.1 모사 Replica(원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

엽전을 돌려 승부를 겨루는 내기놀이인 엽전돌리기를 그린 것이다.

엽전돌리기는 엽전을 돌리기 전에 앞뒤 면 중 하나를 걸고 돌린 다음에 그 결과에 따라 승부를 겨루는 것으로

'홀짝' 맞추기와 같은 방식이다. 갓을 쓴 사람은 엽전 돌릴준비를 하고, 젊은 두 사람은 각각

엽전 2닢과 3닢을 걸고 결과를 기다리고 있다.

<종경도 치는 모양> 1890년대, 29.1×35.7 독일 MARKK

종경도놀이를 하는 모습을 그린 그림이다.

<투호投壺 치는 모양> 1890년대, 29×35.8 독일 MARKK

선비들이 '병(壺)'에 화살(矢)을 '던져(投)' 넣는 놀이인 투호를 하는 모습이다.

두 사람이 일정한 거리에서 청 홍의 화살 12개를 각각 던져 병 속에 넣은 수효로 승부를 가린다.

그림의 오른쪽 사람은 청색 화살을 던져 4개를 넣었고, 왼쪽 사람은 홍색 화살을 던져 3개를 넣었다.

<쌍륙 치는 모습> 1890년대, 29.1×35.7 독일 MARKK

남녀가 쌍륙에 빠져 있고, 긴 담뱃대를 문 두 사람이 이를 구경하고 있는 그림이다. 한쪽에는 심부름하는 동자가

신선로를 들고 와서 술상을 차리고 있다. 기방을 찾은 세 명의 술꾼이 술상이 차려지기 전에 무료함을 달래기 위해

쌍륙을 친 것으로 보인다. 쌍륙은 두 사람 또는 두 편이 각각 15개의 말을 가지고 두 개의 주사위를 던져서 나오는

끗수대로 말을 써서 놀이판을 먼저 빠져 나가는 놀이이다.

<쌍륙 치고> 19세기 말 이후, 24×32.8

쌍륙은 악삭 · 십이기 · 육채라고도 한다.

<골패骨牌 하고> 1890년대, 29.3×35.8 독일 MARKK

골패를 하는 모습이다. 골패는 투전, 쌍륙과 함께 도박성이 강한 놀이로, 노름꾼은 물론 양반과 기생들도 즐겼다.

일본에서 유입된 화투가 급속도로 퍼지면서 사라졌다.

<골패骨牌하고> 1880~1900년대, 19.7×16 독일 MARKK

네모난 작은 나뭇조각에 여러 가지 수효의 구멍을 판 노름도구인 골패를 하는 모습이다.

그림에는 남녀 4명이 골패를 하는데, 촛불이 켜진 것으로 보아 밤늦도록 노름에 빠져 있는 듯하다.

<투전하는 모양> 1890년대, 29.8×35.5 독일 MARKK

투전은 서민들이 즐겨 놀던 노름을 그린 그림이다. 4명의 노름꾼이 엽전을 놓고 패를 들고 있고, 두 사람은 담뱃대를

문 채 노름판을 여유롭게 지켜보고 있다. 오른쪽에는 술 단지와 술상을 놓고, 노름을 하면서 언제든지 술을 마실 수

있게 하였다. 투전은 도박성이 강한 놀이로, 정약용은 「목민심서」에서 투전을 '심보가 나빠지고 재산을 탕진하며

가족의 근심이 되는 첫째 놀이'로 규정했을 정도이다.

인용: 기산 풍속화에서 민속을 찾다

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 기산 풍속화 4 (0) | 2020.12.11 |

|---|---|

| 기산 풍속화 3 (0) | 2020.12.11 |

| 기산 풍속화 1 (0) | 2020.12.09 |

| 함양취회(咸陽聚會) (0) | 2020.12.08 |

| 욕망과 탐욕의 인문학 4 (0) | 2020.12.04 |