|

|

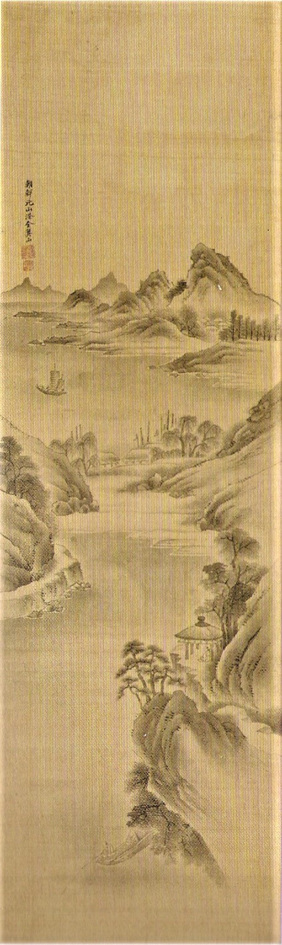

(좌) 산수화 / 기산 김준근 / 19세기 말 이후 / 116×35

개항장(開港場)인 원산항(元山港)의 풍경을 그린 것으로 그림의 좌측에 <조선원산항김기산>이라 적혀있다.

(우상) 기산 김준근의 '초례' 그림을 활용한 물감 포장지 상표 / 19세기 말 이후 / 6.1×13.8

독일계 무역회사인 세창양행 물감 포장지 상표이다.

(우하) 바늘집 / 19세기 말 이후 / 3.6×4

갓 쓴 조선인 그림이 있는 바늘 포장재로 세창양행에서 제작하였다.

|

|

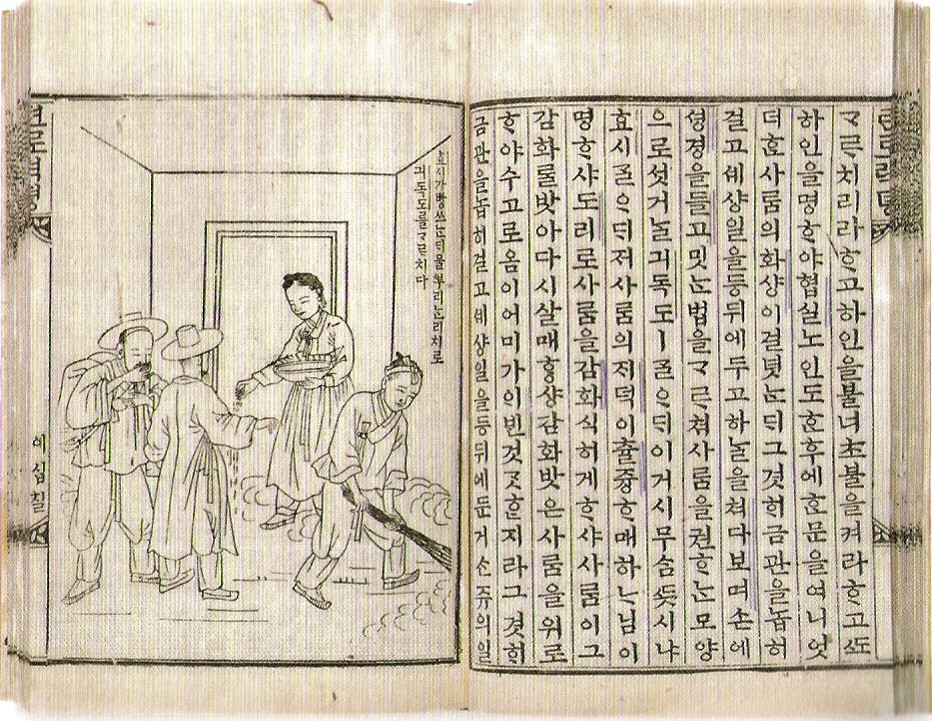

기산의 삽화가 실린「텬로력뎡天路歷程(천로역정)」 / 1895 / 19.6×28.7 / 국립한글박물관

기산 김준근이 그린 것으로 추정되는 삽화가 실린 기독교 소설로, 삽화의 인물 묘사가 기산 풍속화와 유사하다.

「텬로력뎡天路歷程(천로역정)」은 영국의 존 버니언이 지었고 번역했는데, 번역하면서 삽화에 등장하는 인물을

서양 사람이 아닌 조선 사람으로 그렸다.

독일 MARKK (옛 함부르크민족학박물관) 소장 기산 풍속화

기산(箕山) 김준근(金俊根)

호는 기산(箕山). 김준근의 생애와 이력에 대한 기록은 거의 남아 있지 않다. 다만 그가 19세기 말 부산·원산 등의 개항장에서 풍속화를 그려 주로 서양인들에게 판매하였다는 사실만이 알려져 있다. 그 풍속화가 한국은 물론 독일·프랑스·영국·덴마크·네덜란드·오스트리아·러시아·미국·캐나다·일본 등 전 세계 20여 곳의 박물관에 1500여 점이 남아 있고, 당시 조선을 방문한 서양인들의 각종 여행기에 삽화로 사용되면서, 조선의 풍속을 세계에 널리 알린 화가가 되었다. 또 김준근은 우리나라 최초로 번역된 서양 문학작품인 『텬로력뎡(天路歷程)』(1895)의 삽화가로도 활약하였다.김준근의 행적은 그의 그림을 구입한 서양인들의 기록에서 일부 찾아볼 수 있다. 그의 그림은 1876년 일본의 강압에 의해 조선이 병자수호조약을 체결하고 부산(1876년), 원산(1879년), 인천(1880년)이 차례로 개항장으로 개방된 이후 나타나기 시작한다.

김준근의 풍속화 제작 활동이 처음으로 확인되는 그림은 독일 베를린 민족학박물관(Ethnographic Museum)의 소장품이다. 독일의 한국학 학자 융커(Heinrich F. J. Junker, 1889~1970)는 베를린 민족학박물관의 김준근 풍속화가 고종의 외교 고문 묄렌도르프(P. G. von Mölendorff, 1847~1901)가 고종에게 하사받아 소장하던 것이라 전한다. 묄렌도르프가 수준이 높지 않은 김준근의 그림을 국왕에게 하사받았는지는 정확히 확인할 길이 없지만 그가 조선에 거주한 1882~1885년에 김준근의 그림을 수집한 것으로 여겨진다.

미국 스미스소니언기록보관소(Smithsonian Institution Archives)와 펜실베이니아주립대학교 인류고고학박물관(Museum of Archaeology and Anthropology)에 소장된 김준근의 풍속화는 메리 슈펠트(Mary Acromfie Shufeldt)가 1886년 초량에서 구입한 것이다. 메리 슈펠트는 조미수호통상조약(1882년)을 이끈 미국 해군 제독 슈펠트(Robert Wilson Shufeldt, 1821~1895)의 딸로, 이들은 고종의 초청으로 1886년 조선을 방문했을 때 김준근의 풍속화를 구입하였다. 이 사실은 1895년에 출판된 컬린(Stewart Culin, 1858~1929)의 저서 『한국의 놀이(Korean Games)』 서문에 기록되어 있다. 이를 통해 김준근이 1886년 무렵 개항장의 하나인 초량[부산]에서 활동했음을 알 수 있다.

김준근의 활동 사실은 프랑스 국립기메동양박물관(Guimet National Museum of Asian Arts)의 김준근의 풍속화를 통해서도 확인할 수 있다. 국립기메동양박물관의 소장품은 프랑스의 민속학자 샤를 루이 바라(Charles Louis Varat, 1842~1893)의 수집품이다. 바라는 프랑스 문교부로부터 민속학 연구 임무를 띠고 파견된 탐험가이자 민속학자로, 그가 조선에 머물던 1888~1889년에 이 풍속화들을 구입하였을 것으로 여겨져 김준근의 활동 사실을 짐작케 한다.

독일 함부르크 민족학박물관(Musuem of Ethnology)에도 마이어(H. C. Eduard Meyer, 1841~1926)가 수집한 김준근의 풍속화가 있다. 제물포[인천] 세창양행의 경영자이자 주독일조선총영사이던 마이어는 1889년 함부르크 산업박람회에서, 그리고 1894년 겨울 함부르크 민속공예박물관에서 한국의 물품을 소개, 전시한 인물이다. 마이어와 함부르크 민족학박물관의 거래가 시작된 것은 1894년부터였으므로, 함부르크 민속공예박물관에서 김준근의 그림이 전시된 이후 마이어의 기증으로 함부르크 민족학박물관에 소장된 것으로 보인다. 따라서 함부르크 민족학박물관에 기증된 김준근 풍속화는 1894년 이전에 구입된 것으로 보여 이 시기에도 김준근이 그림을 제작하고 있었음을 알 수 있다.

1884년에서 1885년까지 18개월 동안 조선에 거주한 칼스(W. R. Cales, 1848~1929)의 『조선풍물지(Life in Corea)』나 1895년에 간행된 게일의 『텬로력뎡』 등에는 김준근의 그림이 삽화로 들어가 있다. 이들은 삽화가 김준근의 이름을 명시하지 않았지만 그림의 양식을 통해 그의 그림임을 알 수 있으며, 더욱이 서문에 원산에서 제작했음을 기록하고 있어 김준근이 개항장 원산에서도 활동한 사실을 확인할 수 있다. 또 김준근의 그림 중에는 원산에서 제작했음을 밝힌 것이 많아 원산이 김준근의 주된 활동지였음을 알 수 있다.

이렇게 제작 연대가 확인된 김준근의 작품들을 통해 그가 1880년대부터 1890년대까지 대략 10여 년 동안 원산, 초량 등 개항장에서 활발하게 그림을 제작했음을 알 수 있다. 제작 연대를 알 수 없는 나머지 그림들 역시 이 기간에 그려졌을 가능성이 크며, 1910년 이후인 일제강점기까지는 내려가지 않는다.

작품 특징

김준근 풍속화의 특징은 주제에서 잘 드러난다. 그의 풍속화에는 농사와 잠직하는 모습, 혼례 모습, 선비들이 기생과 노는 모습 등 18세기 풍속화에서도 보이는 전통적 주제의 그림이 다수 등장한다. 그와 함께 19세기 말의 시대성을 반영하는 새로운 주제의 그림들이 등장한다. 즉 수공으로 물건을 제작하고 그 물건을 파는 장면 등이 18세기 풍속화에서보다 종류나 수량 면에서 확대되고 형벌·제례·장례 장면 등 김준근 풍속화 이전에는 찾아볼 수 없는 것들이 나타난다. 특히 형벌·제례·장례 장면은 김준근의 풍속화가 국내 소비를 위주로 하지 않았다는 증거가 된다. 조선인이라면 이 장면들을 감상하거나 즐기기 위해 찾지 않았을 것이기 때문이다. 이 주제는 민족지적 성격을 띠고 있어 당시 민족학이나 민속학에 흥미를 가진, 조선의 풍속을 알고자 하는 서양인에게 흥미를 주었고 그들의 구매로 이어졌던 것이다. 이러한 김준근 풍속화의 주제는 18, 19세기 외국인들을 대상으로 대량으로 판매된 중국의 수출화[외소화(外銷畵)라고도 부름]와 유사하다.

<밭 갈고 부종(付種)하는 모양> 19세기 말 이후, 26.2×35.8

밭 갈고 골을 타고 씨를 뿌리는 일련의 전통 밭농사 농법을 보여주는 그림이다. 소 두마리가 끄는 겨리쟁기로 밭을

간 다음, 두 사람이 발이 두 개 달린 '고써레'로 골을 타고 한 사람은 씨앗망태 속으 종자를 뿌리고 있다. 그 뒤에

서 있는 노인은 뿌린 씨앗을 발로 밟아 흙에 묻히고 수분 증발이 안 되게 다져 준다.

<농사하고> 1980년대, 29.7×35.6 독일 MARKK

겨리쟁기를 이용해 골 타기, 씨 파종, 발로 밟기, 거름주기 순으로 밭농사를 짓는 모습을 그린 것으로 두 마리 소는

쌍멍에로 고정하여 간격이 벌어지지 않게 하고 파종은 씨앗망태, 거름은 삼태기를 이용하고 있다. 탕건을 쓴 노인은

뒷짐 지고 발로 씨앗을 밟아주면서 바쁜 농사철에 일손을 돕고 있다.

<농부밥먹고> 1890년대 , 29×35.6 독일 MARKK

농부들이 김매기 후 점심을 먹고 있는 모습이다. 농부 두 명은 논에 난 잡풀을 담는 망태를 진 채 음식을 먹고 있어

바쁜 모내기 철임을 알 수 있다. 논 호미는 밭 호미보다 2배 이상 크며, 논 김매기는 남성들이 전담하였다.

<타장하고> 1890년대, 29×35.7 독일 MARKK

두 사람씩 조를 이루어 타작하는 모습을 그린 것으로, 두 사람은 도리깨로 께 타작을 하고, 다른 두 사람은

볏단을 내리쳐서 낟알을 털어내고 있다. 지주로 보이는 노인은 머리에 탕건을 쓰고 지팡이를 들고 담배를 피우며

이 모습을 지켜보고 있다.

<타장하고> 1890년대, 29×35.7 독일 MARKK

두 사람씩 조를 이루어 타작하는 모습을 그린 것으로, 두 사람은 도리깨로 께 타작을 하고, 다른 두 사람은 볏단을

내리쳐서 낟알을 털어내고 있다. 지주로 보이는 노인은 머리에 탕건을 쓰고 지팡이를 들고 담배를 피우며

이 모습을 지켜보고 있다.

<가마점> 1890년대, 29×35.6 독일 MARKK

가마솥을 만들고 있는 모습을 그린 그림이다. 쇠를 녹인 가마 구멍에서 뜨거운 쇳물을 용기에 받고, 그

쇳물을 두 사람이 날라 솥 주조 틀에 조심스레 붓고 있다. 가마의 화력을 높이기 위해 두 사람이

발풀무질을 하고 있다. 발풀무는 우리나라의 전통 풀무이지만, 현재는 그 모습을 찾을 수 없다.

<독점> 1890년대, 28.9×35.8 독일 MARKK

옹기를 만드는 과정과 판매하는 모습으로 왼쪽의 장인은 물레 위에서 '도개'와 '수레착'을 이용해 옹기를 만들고 있고

오른쪽 장인은 가마를 굽고 있다. 옹기를 산 사람은 널판을 부착한 '바지게'를 이용해 운반하는데, 대형 옹기가

앞쪽으로 쓰러지는 것을 막기 위해 '주작'이라는 긴 작대기를 지게 가운데 세웠다.

|

|

좌) <필공이> 1880년대, 15.5×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

붓을 만드는 일을 직업으로 하는 장인을 그린 것으로, 붓의 재료는 족제비 꼬리털, 노루 겨드랑이와 사타구니 털

(암컷), 토끼 등털 등을 주로 사용하였다. 오른쪽 사람은 깔판에 올려놓은 털을 간추리고 있고, 왼쪽 사람은

붓에 아교 묻힌 것을 실로 훑어 붓의 모양을 만들고 있다.

우) <먹장이> 1880년대, 16.9×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

먹을 만드는 사람을 그린 것으로 한 사람은 성형 틀에 넣을 먹 재료를 국자로 담고 있고, 다른 한 사람은 성형 틀을

잡고 있다. 틀에서 빼낸 먹은 나무상자에 가지런히 놓여 있다. 먹을 만들기 위해서는 소나무를 태워 나오는

그을음에 아교와 향료를 섞어 반죽과 건조를 반복한다.

<망건장이> 19세기 말 이후, 26.2×35.7

망건을 만들고 있는 장인 3명과 탕건을 만들고 있는 장인 1명을 그린 것으로, 망건은 상투를 틀고 머리카락이

흘러내리지 않도록 머리에 두르는 띠이고, 탕건은 갓을 쓸 때 받쳐 쓰는 모자이다.

<망건장이> 1890년대, 28.9×35.8 독일 MARKK

망건을 만드는 장인 3명과 탕건을 만드는 장인 1명을 그린 것으로, 말총으로 만드는 관모를 보여주고 있다.

망건 제작은 조선 후기까지 대성행을 이루었지만 1895년(고종 32) 단발령 이후 차츰 쇠퇴하였다.

<갓장이> 19세기 말 이후, 26.2×35.6

두 사람이 한 조를 이루어 갓을 만드는 모습을 그린 것으로, 위로 우뚝 솟은 '갓모자'와

둥근 테인 '양태'가 인두질과 아교칠, 먹칠, 옻칠을 반복해 갓으로 완성되는 것을 보여준다.

<갓방> 1890년대, 28.9×35.8 독일 MARKK

다섯 사람이 분업화하여 갓을 만드는 모습이다. 두 사람은 갓 재료인 말총과 대나무를 손질하고, 한 사람은

위로 우뚝 솟은 '갓모자'를, 다른 두 사람은 둥근테인 '양태'를 만들고 있다. 작업장 가운데는 아교 그릇이

올려진 화로와 숯이 놓여 있는데, 이는 아교가 굳는 것을 막기 위함이다.

<금단의 나라> 1880년 23×15.4×48 대한민국역사박물관

독일 상인 오페르트가 조선 방문 경험을 토대로 당시 조선의 정치 · 경제 · 문화 및 지리와 언어 등

다양한 분야에 관한 내용을 담은 여행기이다. 책의 표지에는 갓을 쓴 조선인을 형상화한 이미지가 있다.

<초신 삼고 갖신 짓고> 1890년대, 28.9×35.8 독일 MARKK

짚신장인과 갖신(가죽신) 장인을 그린 그림이다. 짚신장인은 앉아서 신골에 짚신 바닥을 만들고, 서서 총과

돌기총으로 울을 삼아 신을 만들고 있고, 갖신장인은 한 사람은 여러 겹의 광목이나 모시를 붙인 백비 위에

공단을 붙여 신울을 준비하고 있고, 다른 사람은 소가죽으로 신 밑창을 만든 후 신울과 밑창을 맞바느질로

연결하고 있다.

|

|

좌) <목혜 파는 모양> 1880년대, 15.6×13 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

두 사람이 마주 앉아 나막신인 목혜를 만드는 모습이다. 오른쪽 사람은 까뀌로 나무 속을 파내고, 다른 한

사람은 자귀로 나막신의 둥근 면을 깎고 있다. 나막신 재료로는 가볍고 터지지 않으며, 만들기 쉬운

은행나무, 오동나무, 피나무, 소나무, 오리나무를 사용한다.

우) <신 삼는 사람> 1880년대, 15.6×13 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

짚신을 만들고 있는 모습을 그린 것이다. '삼다'는 '만든다' 는 의미로, 그림에서는 두 사람이 분담하여 만들고 있다.

한 사람은 짚신의 날과 총을 만들기 위해 새끼를 적당한 크기로 자르고, 다른 한 사람은 짚신의 바닥을 엮고 있다.

옆에는 칼과 끈 볏짚 등이 놓여 있다.

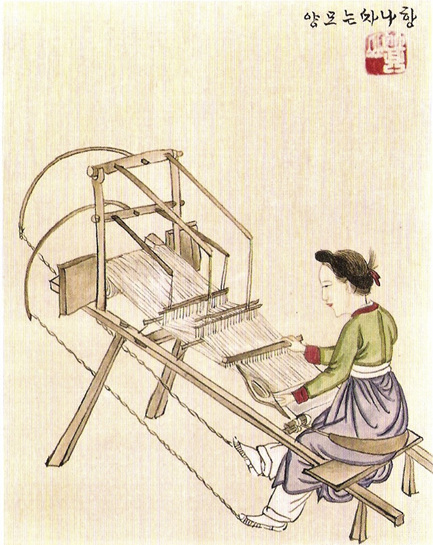

<여인 방적하고> 19세기 말 이후, 24×32.5

여인들이 실뽑기 하는 그림으로, 윗쪽 여인들은 씨아를 이용하여 목화씨를 빼내 무명활의 활줄을 당기고 튕겨

솜을 부풀린 후 고치로 솜을 말아내고 있다. 아래쪽 여인은 그것을 이용하여 물레로 실톳을 짓고, 가운데의 할머니는

손으로 실꾸리를 만들고 있다. 이런 과정을 거쳐 베틀에 앉은 여인은 무명을 짜고 있다.

<여인 방적하는 모양> 1890년대, 29.5×35.9 독일 MARKK

여섯 명의 여인이 목화를 가공하여 씨앗기, 솜활 타기, 실잣기 등 실로 만드는 작업을 하고 있다.

실뽑기인 방적은 당시 여인들에게는 중요한 일로, 그 일을 잘하는 것을 여인의 부덕으로 여겼다.

|

|

좌) <베 짜는 모양> 1880-1900년대 19.6×16 독일 MARKK

베 짜는 여인을 그린 그림으로, 한 여인은 베틀로 무명을 짜고, 다른 여인은 그릇에 북실을 담아 가져오고 있다.

베틀은 명주 · 명주 · 무명 · 모시 · 삼베 따위의 옷감을 짜는 기구이다. 베 짜기는 여성에게 고된 일이었지만,

베를 짜서 가족의 의복을 만들어야 하므로 안 할 수 없었다.

우) <항라 짜는 모양> 1880년대, 16.9×13.1 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

베틀에 앉은 여인이 허리에 부테를 두르고 두 발에 끌신을 신고 있다.

오른손으로는 바디집을 잡고 왼손으로 북을 들고 항라(亢羅)를 짜고 있다.

<무명 날고 베 매고> 19세기 말 이후, 26×34.8

두 여인이 한 조가 되어 릴톳을 걸어 날실을 고르고, 그 옆에서 다른 두 여인이 베 매기하는 그림이다.

베매기는 날실의 인장 강도를 높이고 보습 기능을 부여하며, 직조할 때 베틀 위에 올려놓고 조금씩 풀어

쓸 수 있도록 도투마리에 감는 작업까지이다.

<베 낫는 모양> 19세기 말 이후, 26×34.8

여인들이 삼베를 짜기 위해 삼 삼기하는 모습을 그린 그림으로, 위쪽의 세 여인은 입으로 가늘게 벗긴 삼(大麻)의 껍질을

침을 발라 끝을 이어서 삼실을 만들고, 오른쪽 여인은 돌꼇(자새)으로 삼실을 감고 있다. 아래쪽의 두 여인은 삼실에

풀을 먹여 말리면서 도투마리에 감고 있다. 삼 삼기는 여름철에 주로 사용하는 삼베를 짜기 위한 작업의 하나이다.

<무명 짜고 날고> 1890년대, 29.8×35.6 독일 MARKK

무명을 짜고 날실을 고르는 모습을 그린 것으로, 두 명의 여인이 실톳을 걸어 날을 고르고 있는데, 이렇게 골라진 날실은

도투마리에 매어 베틀로 옮겨간다. 베틀에 앉은 여인은 날실로 무명을 짜고 있다.

|

|

좌) <무명 날고> 1880-1900년대 독일 MARKK

<무명짜고날고> 부분 중 실톳을 걸어서 날실을 고르고 있는 장면을 그려 넣은 그림이다.

윗부분의 화제 옆에는 독일어로 풀어쓴 내용이 적혀 있다.

우) <무명 날고> 1880년대, 17×13.1 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

두 여인이 무명을 짜기 위해 실톳을 걸어 날실을 고르는 모습을 그린 것이다.

독일 MARKK 소장본 <무명날고>으 구도와 반대로 되어 있다.

<명주 뽑고 날고> 19세기 말 이후, 24×32.5

여인들이 명주실을 뽑는 모습을 그린 그림으로, 왼쪽 여인은 끓는 물에 누에고치를 넣어 실을 뽑고 있고, 오른쪽

여인은 올이 풀리게 한 다음에 말아서 말뚝에 실을 걸어 두었다가 타래를 만들고 있다. 명주는 짜는 방법과 상태,

산지 및 원료 등에 의해 명칭이 달랐는데, 명주로 통합되었다.

|

|

좌) <명사 뽑고> 1880-1900년대, 20×16.4 독일 MARKK

두 여인이 누에고치에서 명주실을 뽑는 모습이다. 끓는 물에 누에고치를 넣고 젓가락으로 휘저으면서 실마리를 잡아

당기면 실 끝이 풀린다. 자새 · 왕챙이 등의 기구로 고치에서 풀려나온 실을 감아주면 명주실이 된다.

이 명주실을 이용하여 비단인 명주를 직조한다.

<메 매는 모양> 1880년대, 17×13 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

두 여인이 한 조가 되어 무명실에 풀칠하여 말리면서 도투마리에 감고 있는 모습이다. 베 매기는 베를 짜기 직전의

사전 작업으로, 바디의 구멍에 날실을 끼우고 날실에 풀을 먹이면서 그 밑에 겻불을 피워 건조한 후

도투마리에 감는 것이다.

<바디장이> 1880년대 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

베틀의 부속품인 바디를 만드는 장인과 완성된 바디를 살피는 여성을 그린 그림이다.

바디는 가늘고 얇은 대오리를 참비살 같이 세워 두 끝을 앞뒤로 대오리에 대고

단단하게 실로 얽어매어 만든다.

<청물 들이는 모양> 1880년대 16.9×13.1 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

쪽잎으로 염색을 하는 모습이다.

조선시대에는 쪽물들이기를 '반들'이라고도 하였다.

<시장> 1890년대, 29.1×35.8 독일 MARKK

오일장 풍경으로, 차양막을 친 점포가 일렬로 늘어서고, 장사꾼과 손님이 가득하며,

우시장이 있는 꽤 큰 규모의 시장 모습이다.

|

|

좌) <꽈리장사> 1880년대 17×13.1 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

소년 장사꾼이 소녀의 어머니에게 꽈리를 팔기 위해 흥정하는 모습이다. 어머니는 꽈리 값으로 과일을 건네고 있어

물물교환으로 보인다. 아이들은 꽈리 열매 속 씨를 빼낸 다음에 입안에서 굴리거나 불면서 놀았다.

우) <닭장사> 1880년대 17×13.2 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

상인이 닭장에서 수탉 두 마리를 꺼내 손님에게 건네고, 손님은 돈을 건네는 모습이다. 닭장은 나무틀에 그물이

덮여 있고, 문이 중앙에 달렸다. 지고 다닐 수 있게 어깨끈을 매달았다.

|

|

좌) <품팔이하러 다니는 사람> 1880년대 16.9×13 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

지게 진 두 사람이 어디론가 가고 있는 모습이다. 흐르는 땀을 막기 위해 이마에 머리띠를 두르고 있으며,

농부와 달리 지겟가지를 위쪽 알구지(작대기의 갈라진 부분)가 파진 '촉작대기' 이다.

우) <황의장사> 1880년대 17× 13.1 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

상인이 여성에게 옷감을 팔기 위해 흥정하는 모습을 그린 그림이다. 황의장사(황아장수)는 옷감과 연지,

분, 화장수 등의 화장품, 한지, 실 등의 생필품을 파는 상인으로 돗자리를 깔고 앉아 있다.

<촌가村家 여막> 1890년대 27.7×35.6 독일 MARKK

촌에 있는 초가집 형식의 주막酒幕 그림이다. 주막은 술과 밥을 팔면서 나그네에게 잠자리를 제공하던 곳이다.

그림에는 사랑방에 주인과 나그네가 앉아 있고, 여인이 부엌에서 음식 장만을 하고 있다. 소가 여물을 먹고 있고,

어미 돼지 한 마리와 새끼 돼지 3마리가 거닐고 있다.

<넉넉한 객주客主> 1890년대 29.1×35.7 독일 MARKK

규모가 큰 기와집에 집 안에 마구간이 있는 부유한 객주를 표현한 그림으로, 사랑방에는 담뱃대를 물고 있는 객주와

위탁자로 보이는 사람이 이야기를 나누고 있고, 하인은 말에게 먹이를 주러 가고 있다.

<매사냥 가고> 19세기 말 이후 26.2×35.6

지팡이를 든 사람들이 매사냥을 나가는 모습을 그린 그림이다. 매사냥에는 매를 조정하는 수알치,

꿩이 숨어 있는 잔솔밭을 터는 털이꾼, 매나 꿩이 날아가는 방향을 알려주는 배꾼 등 4명이 한 동아리를 이루었다.

그림에는 냄새를 잘 맡는 사냥개 2마리도 앞장 서 가고 있다.

<매사냥 가고> 1890년대 29.1×35.8 독일 MARKK

길들인 매를 이용해 꿩이나 토끼 등을 잡는 매사냥을 나가는 모습이다. 매사냥은 대개 늦여름이나 눈이 내리지 않은

겨울철에 하는데, 기간은 일주일에서 열흘 정도이다. 매는 하루에 보통 15마리 정도의 꿩을 잡는다.

그림에는 망태에 한 마리의 꿩이 담겨 있다.

<한국의 야생동물> 1938년 22×14.5

스웨덴 탐험가 스텐 베리만이 한국의 야생 동물에 대해 기록한 책이다.

책에는 매사냥과 관련된 내용과 조선의 민속과 생활, 동물의 생태가 사진과 함께 수록되어 있다.

|

|

좌) <썰매 탄 사냥꾼> 1880년대 17×13 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

한 손에 긴 창을 들고 설피를 착용하고 썰매를 탄 두 명의 사냥꾼을 그린 그림이다.

썰매를 탄 것으로 보아 겨울철 눈이 왔을 때 사냥 나가는 모습으로 여겨진다.

우) <아이 새 잡는 모양> 1880년대 16.9×13 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

아이들이 활과 올무로 새를 잡고 있는 모습을 그린 그림이다. 한 아이는 새를 향해 활을 쏘고 있고,

다른 한 아이는 장대에 끈을 단 올무로 새 한 마리를 이미 잡았다.

어린 동생은 잡은 새를 보관하기 위해 팔을 벌리고 있다.

OLD KOREA <코리아> 1946년 28.5×22

엘리자베스 키스가 한국을 방문한 경험담을 바탕으로 1920~1940년대 한국인의 생활 모습을 자신의 판화와

수채화, 엘스펫 키스 스콧의 글과 함께 소개한 책이다. 탕건을 쓰고 긴 담뱃대長竹를 문 훈장이

아이들에게 천자문을 가르치는 모습이다.

<훈장 글 가르치고> 1890년대 29.7×35.6 독일 MARKK

서당에서 훈장이 글귀를 가리키면 아이가 글귀를 읽고 뜻풀이하는 모습을 그렸다.

훈장은 서간書竿(지시봉)으로 글귀를 가리키면서 아이가 해당 부분의 글귀를 정확히 읽는지를 확인하고,

나머지 아이들은 이를 확인하면서 글을 배우고 익힌다.

|

|

좌) <아이 강講 받는 모양> 1880년대 16.9×13.2 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

서당에서 아이가 책을 덮고, 배운 글을 훈장 앞에서 암송하는 모습이다.

훈장은 서안 위에 암송 부분을 펼쳐놓고, 댕기머리를 한 2명의 아이는 임송 시험을 지켜보고 있다.

우) <글 가르치는 모양> 1880년대 17.1×13 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

서당에서 훈장이 서간으로 글귀를 가리키면서 아이들에게 글을 가르치는 모습으로,

훈장은 왼손에 서간을 쥐고 이를 지켜보고 있다.

|

|

좌) <과거 선비> 1880년대 16.9×13 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

과거를 보기 위해 봇짐에 지팡이를 쥐고 가는 선비를 그렸다.

모두 갓을 쓰고 짚신을 신었으며, 봇짐에 부채도 끼웠다.

우) <장중에 들어가는 선비> 1880년대 16.9×13.2 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

유건儒巾을 쓴 선비 2명이 과지科紙를 들고 과거 시험장으로 들어가는 모습이다. 과지는 응시자가 준비해서

가져가는데, 시험 전에 과지 오른편에 응시자의 직역, 성명, 나이, 본관, 거주지 및 사조四祖를 써서

녹명소錄名所에서 사실 여부를 확인받는다.

|

|

좌) <치경 급제하는 모양> 1880년대 16.9×13.1 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

과거에서 유건儒巾을 쓴 응시자가 시험관 앞에서 사서오경四書五經 중 지정된 부분을 외우고 해석한 뒤

시험관의 질문에 대답하는 구술시험을 치르는 모습이다. 치경治經은 과거시험의 하나로,

강경講經, 강서講書라고도 한다.

우) <과거 하는 사람> 1880년대 17×13 모사: Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

과거 급제자가 사흘 동안 시험관, 선배 급제자, 친척 등을 찾아 인사하던 삼일유가三日遊街 모습이다.

과거 급제자는 앵삼鶯衫에 복두幞頭를 쓰고 어사화 끝을 입에 물고 걸어가는데, 앞에 전립을 쓴 사람이

홍패紅牌를 등에 지고 양손에 부채와 악기를 들고 인도하고 있다.

<과거하여 가는 사람> 1890년대 29×35.8 독일 MARKK

과거 급제자가 삼일유가를 치르는 모습이다.

<신은 신례 짓고>

삼일유가 가운데 급제자를 놀리는 모습으로 과거에 급제한 사람을 신은新恩, 신래新來라고 하는데, 선배들이 급제자를

축하하며 놀리는 신고식을 '신래 불리다' 고 하였다. 두 팔이 묶인 급제자는 어사화 끝을 물고 있고, 뒤로는 악사들이 있다.

<신은 신례 짓는 모양> 1890년대 28.7×34.9 독일 MARKK

<관신행> 19세기 말 이후 26.3×35.4

각 도의 관찰사(감사)가 도내의 고을을 순찰하는 행차 모습이다. 관찰사는 2인이 드는 가마를 타고, 앞뒤 좌우로 장교,

군관 등 10명의 수행원이 따르고 있다. 김홍도 풍의 「평생도」순행 행차에서 관찰사가 말이 끄는 가마를 타고,

관찰사으 위엄을 나타내기 위해 각종 깃발과 수백 명의 수행원이 따르는 것에 비해 이 그림은 축약해 그렸다.

<각 읍 수령守令 모양> 1890년대 29.8×35.5 독일 MARKK

각 도의 관찰사가 도내의 고을을 순찰하는 행차 모습이다.

<정승행차> 1890년대 29×35.8 독일 MARKK

영의정 등의 정승이 4인이 맨 평교자平轎子를 타고 가는 행차 모습이다. 앞뒤 좌우로 7명의 수행원이 따르는데,

정승의 위엄을 나타내기 위해 파초선芭蕉扇을 들고 있다. 「속대전續大典」에 평교자는

종1품 및 기로소耆老所 당상관이 타는 것으로 규정되어 있다.

<대신 금관조복한 모양> 1890년대 29.7×35.6 독일 MARKK

대신大臣이 적초의赤綃衣에 양관梁冠을 쓰고 홀笏을 쥔 채로 초헌軺軒을 타고 궁궐로 가는 행차 모습이다.

초헌은 종2품 이상의 관리가 타는 것으로,앞과 좌우에 4명의 수행원이 따르는데,

대신의 위엄을 나타내는 표범 가죽이 의자에 깔려 있다.

인용 : <기산 풍속화에서 민속을 찾다> 특별전 도록. <다음백과>

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 기산 풍속화 3 (0) | 2020.12.11 |

|---|---|

| 기산 풍속화 2 (0) | 2020.12.10 |

| 함양취회(咸陽聚會) (0) | 2020.12.08 |

| 욕망과 탐욕의 인문학 4 (0) | 2020.12.04 |

| 욕망과 탐욕의 인문학 3 (0) | 2020.11.21 |