<굿중패 놀음 놀고> 1890년대, 29.8×35.7 독일 MARKK

굿중패가 농악을 연행하는 모습이다. 어른의 어깨 위에 올서서 춤을 추는 무동을 중심으로 꽹가리와 북 연주자,

잡색들이 악기를 연주하고 춤을 추며 돌고 있다. 본래 꽹가리를 치며 집마다 돌아다니면서 시주를 청하는 승려들을

'굿중'이라 하는데 이들이 유랑하는 전문 광대패로 발전하여 굿중패가 되었다.

|

|

좌) <사당거사가 한량에 돈 따고> 1880~1900, 20.1×16.5 독일 MARKK

두 명의 한량 앞에서 사당이 치마를 올리고 공연에 대한 대가를 요구하는 모습을 그린 그림이다.

조선 후기 대표적인 떠돌이 광대 집단인 사당패의 공연은 주로 여성 연회자인 사당들을 중심으로 이루어졌으며,

그 공연을 통해 생긴 수입으로 살아갔다. 사당 뒤에는 두 명의 거사가 소고를 들고 있다.

우) <굿중패 모양> 1880년대, 16.9×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

굿중패의 농악 연행을 그린 것이다. 고깔을 쓴 꽹가리잽이와 북잽이의 연주에 맞춰 잡색이 춤을 추고 있다.

건장한 젊은이 어깨 위에 올라서서 전문적인 무동놀이도 함께 벌어지고 있다. 굿중패는 승려 중심의

연희패에서 전문적인 떠돌이 광대로 발전했다.

<사당판 놀음하는 모양> 1890년대, 29.8×35.6 독일 MARKK

사당패가 공연하면서 한량들에게 공연 대가를 받는 모습을 그린 것이다. 남성 연희자인 '거사' 들은 소고를 두드리며

노래하고, 이에 맞추어 여성 연희자인 '사당' 한 명이 춤을 추고 있다. 또 다른 사당은 치마를 올려 공연 대가를 요구하고,

한량 한 명이 엽전 꾸러미에서 엽전을 꺼내 주고 있다. 사당패는 조선 후기 여러 지역을 떠돌아다니면서 공연하는

광대 집단의 하나이다.

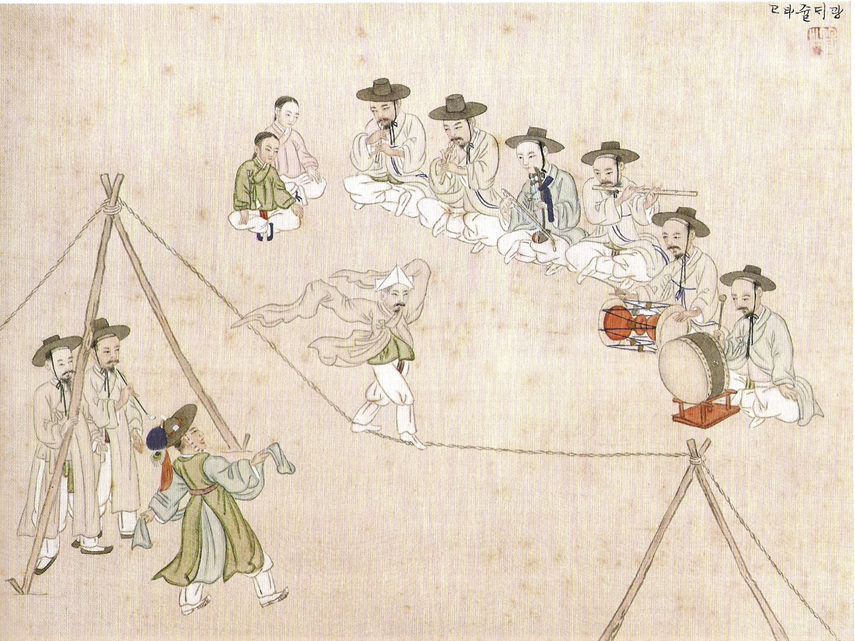

<광대 줄 타고> 19세기 말 이후, 25.8×34.5

줄광대가 악사들의 반주에 맞춰 어릿광대와 재담을 하며, 줄을 타는 모습을 그린 것이다. X자로 교차한 작수목 사이로

이어진 줄 위에서는 줄광대가 줄을 타고 있는데, 가사와 장삼을 입고 고깔을 쓰고 중놀이 대목을 연행하고, 줄 아래

땅에서는 어릿광대가 줄광대와 재담을 하며 분위기를 돋우고 있다. 오른쪽 위에는 삼현육각을 갖춘 반주자들이 보이다.

<광대 줄 타고> 1890년대, 29.8×3.8 독일 MARKK

줄광대가 악사들의 반주에 맞춰 어릿광대와 재담을 하며 줄을 타는 모습으로, 가사와 장삼을 입고 고깔을 쓰고

중놀이 대목을 연행하고 있다. 줄 아래론 어릿광대가 부채를 들고 줄광대와 재담을 하며 분위기를 돋우고 있다.

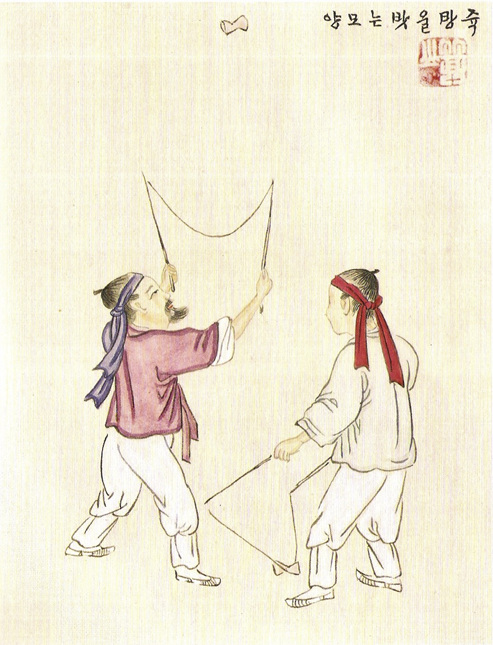

<솟대장이 놀고> 1890년대, 29×35.8 독일 MARKK

솟대장이패의 핵심 연행인 솟대 타기와 죽방을 놀리는 연행을 그린 것이다. 솟대장이패라는 이름은, 광대 집단이 놀이판

한가운데에 솟대와 같은 긴 장대를 세우고, 그 위에서 갖가지 재주를 부린 데서 비롯되었다. 그림 왼쪽의 연희자는 솟대에

거꾸로 매달려서 땅 위에 있는 연희자와 재담을 나누고 있고, 가운데는 방울을 쳐올리는 '방울 쳐올리기'를,

그 옆은 또 다른 연희자가 '죽방울 놀리기' 를 하고 있다.

<죽방울 받는 모양> 1880년대, 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

<가객歌客 소리하고> 1880년대, 29.1×35.7 독일 MARKK

판소리 연행 장면이다. 판소리는 소리꾼과 고수 각각 한 명씩 짝을 이루어 연행하는 형식으로, 18세기 이전까지

주로 실외에서 연행되었으나, 19세기 이후 그림에서처럼 실내 공연으로 성격이 변모되었다. 양반과 중인층이

주요 청중으로 등장하면서 공연 장소가 변화한 것이다.

<소리하는 모양> 1880~1900, 19.2×15.5 독일 MARKK

판소리 연행 장면으로 창자 중심으로 그린 그림이다.

판소리는 광대가 연행하던 여러 종목 중 하나로, 광대는 본래 초립 차림이었다.

뛰어난 소리광대를 명창이라 불렀는데, 이들은 가곡을 연행하는 가객과 같이

갓을 쓴 차림으로 공연하였다.

<노래 훈장> 1890년대, 29.3×35.7 독일 MARKK

탕건을 쓴 선생이 장구를 치면서 장단을 맞추어 가며 기생들에게 노래를 가르치고 있는 모습이다.

훈장은 장악원掌樂院에 소속된 양인이나 천민 출신의 악생, 혹은 악공이었을 것이다.

<기생 검무하는 모양> 1890년대, 29.9×35.7 독일 MARKK

전립을 쓰고 전복을 입은 두 명의 기생이 짧은 검을 양손에 하나씩 들고 마주 보며 삼현육각의 반주에 맞춰

검무를 추고 있다. 삼현육각은 춤의 반주를 위한 전통적인 악기 편성법으로,

북, 피리, 대금, 해금, 장구로 구성된다.

<기생 검무하고> 19세기 말 이후, 26.3×35.6

기생 두 명이 삼현육각의 반주에 맞춰 검무를 추고 있다. 검무는 조선시대 궁궐 잔치 때 공연의 한 부분으로,

민간에서도 즐겨 추어진 것으로 알려져 있다. 원래 네 사람이 두 편으로 나누어 마주 서서 추었다.

|

|

좌) <거문고 단소 어르는 모양> 1800~1900년대, 19.3×15.5 독일 MARKK

기생과 한량이 기방에서 거문고와 단소로 합주하고, 다른 한량은 이를 지켜보는 모습이다.

거문고는 양반 사대부들이 좋아하는 악기로 현금玄琴이라고도 하였다.

우) <한량이 기생 데리고 놀기> 1800~1900년대, 19.3×15.5 독일 MARKK

기생과 한량이 기방에서 생황과 해금으로 합주하고, 다른 한량과 기생은 연주를 감상하고 있다.

생황은 주로 단소와 이중주로 연주하는데, 이 그림에서는 단소 대신 해금이 등장한다.

<기생방에 배반杯盤나고> 19세기 말 이후, 26×34.8

기방에서 두 명의 기생이 선비들 앞에서 거문고와 양금을 연주하는 모습이다. 가운데는 시장기를 달래기 위해

국주장국을 차린 주안상이 있다. 배반杯盤은 술상을 차려 놓은 그릇 또는 거기에 담긴 음식을 가리킨다.

<기생방에 배반杯盤나고> 1890년대, 29.2×35.6 독일 MARKK

기방에서 기생과 선비가 장구와 거고로 한바탕 논 후,

시장기를 달래고자 주안상에 차려진 국수장국을 먹는 모습이다.

|

|

좌) <색주가 모양> 1880~1900년대, 20.1×16.4 독일 MARKK

기생이 한량 셋을 맞아 술상을 차려 놓고 술잔에 술을 따르고 있다.

우) <기생 권주가勸酒歌하는 모양> 1880~1900년대, 20.1×16.4 독일 MARKK

권주가는 전통적인 12가사의 하나로서, 10절로 구성되어 있는데 대개 1~4절로 줄여서 부른다.

<한량이 기생 데리고 놀러 가고> 1880~1900년대, 20.1×16.5 독일 MARKK

두 한량이 기생 둘을 데리고 나들이 가는 모습을 그린 것이다. 한 사람은 남바위 위에 갓을 쓰고 있고,

그 옆의 기생도 남바위와 아얌을 쓴 것으로 보아 겨울철인 듯하다.

|

|

좌) <섣달 그믐날 관부에 매구 내는 모양> 1880년대, 17×13.1 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

섣달그믐(음력 12월 마지막 날)에 관아의 악공과 군인들이 관아에서 풍물농악을 치고 놀다가 정월 보름날까지 민가를

도는 풍습이 있는데, 이 그림은 민가로 나가는 매구패를 그린 것이다. 이 풍습은 악기 소리와 무기인 총을 통해 잡귀를

쫓아내고 새해를 맞이하려는 의식으로, 나팔수 2명, 징잡이 1명, 사냥꾼 1명이 등장한다.

|

|

좌) <답청踏靑 가는 모양> 1880년대, 17.8×13.2 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

음력 삼월 삼짇날에 들판으로 나가는 답청 모습을 그린 것이다. 삼짇날은 꽃놀이하고 새 풀을 밟으며 봄을 즐기는데

이를 답청踏靑이라고 한다. 강남에 갔던 제비가 돌아온다는 이날, 두 선비는 술병을 든 하인을 대동하고 놀러가고 있다.

어린 선비가 어른 앞에서 장죽을 입에 문 것으로 보아 담배가 당시에는 격식을 따지지 않는 기호품이었음을 알 수 있다.

우) <한식에 산소 보러 가는 모양> 1880년대, 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

한식寒食에 여성과 어린아이가 조상의 산소를 찾아가서 돌보는 성묘 모습을 그린 것이다.

양반으로 보이는 쓰개 쓴 여인과 어린아이와 함께 평민으로 보이는 여성이 머리에

똬리를 틀고 그 위에 제물을 이고 가고 있다.

「해동죽지海東竹枝」 1925년 23×15.5

최영년(崔永年, 1856~1935)이 지은 시집으로 널뛰기, 달맞이, 답교놀이, 화전놀이 등

조선 후기의 명절 풍속과 각종 놀이를 담고 있다.

|

|

좌) <윷 두는 모양> 1880년대, 16.9×13.1 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

세 명의 아이가 종지윷을 하는 모습이다. 종지로 붉은색 고깔 모양의 용기를 사용하고, 윷판은 'ㅇ'과 '+'자가 결합한

원형이다, 오늘날 윷판은 대부분 'ㅁ'와 'X'가 결합한 사각형 형태이다.

우) <연 날리는 모양> 1880년대, 16.9×13.1 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

아이들이 연날리기하는 모습을 그린 그림으로, 두 명의 아이는 양손에 연줄을 감는 얼레를 들고 방패연을

날리고 있고, 한 아이가 이를 부러운 듯 바라보고 있다.

<줄쌈 하는 모양> 1890년대, 29×35.5 독일 MARKK

줄다리기 하는 모양을 그렸다. 줄로 싸운다(겨룬다)는 의미에서 '쥴쌈(줄쌈)' 이라 적었다. 줄다리기에는 외줄다리기와

쌍줄다리기가 있는데, 이 그림은 암줄과 수줄의 구분이 없는 외줄다리기로 보인다. 옆에는 붉은 저고리와 푸른 저고리를

입은 사람이 응원하고 있다. 줄다리기느 주로 정월 대보름에 놀지만, 지방에 따라서는 단오나 한가위 때 놀기도 한다.

|

|

좌) <줄쌈하는 모양> 1880년대 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

우) <편쌈하는 모양> 1880년대 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

두 편으로 갈라서 하는 싸움 형태의 놀이인 편싸움을 그린 그림이다. 편싸움에는

석전石戰, 횃불싸움, 쇠머리대기, 고싸움, 박씨싸움 등이 있다.

이 그림은 성인들의 편싸움이 벌어지기에 앞서아이들이 행하는 앞놀이로 추측된다.

<추천鞦韆하는 모양> 19세기 말 이후, 24.5×35.7

큰 나무의 가지나 두 기둥 사이로 가로지른 막대에 두 가닥의 줄을 매어 늘이고, 줄의 맨 아래에 밑싣개를

걸쳐놓고 올라서서 몸을 움직여 앞뒤로 았다 갔다 하면서 노는 여성놀이인 그네뛰기를 그렸다. 주로 단옷날에 뛴다.

우리만 '그네'는 '근위'에서 왔고, 한자어로 '추천鞦韆', '추천희鞦韆戱' 라고한다.

<추천鞦韆하는 모양> 1890년대, 29.2×35.7 독일 MARKK

평지에 두 기둥을 세우고 기둥 윗부분에 가로지른 나무에 매는 '땅그네'를 그린 것이다.

그림 속 여성은 혼자 뛰는 외그네뛰기를 하고 있다.

<단오端午에 산에 올라 추천하고> 1890년대, 29.8×35.8 독일 MARKK

단옷날 단오빔을 한 여성들이 산에 올라 소나무에 맨 그네에 올라 외그네뛰기를 하고 있다.

|

|

좌) <추천하는 모양> 1880년대, 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

우) <널뛰는모양> 1880년대, 16.9×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

긴 널빤지의 양쪽 끝에 하 사람씩 올라서서 번갈아 뛰어오르는 놀이인 널뛰기를 그린 그림으로, 두 여성이 치맛자락을

흩날리며 널을 뛰고 있다. 널뛰기는 우리나라 고유의 놀이로, 주로 음력 정월이나 단오, 추석에 여자들이 한다.

<널뛰고>19세기 말 이후 26×34.8

중앙에 여성이 앉아 널의 중심을 잡고 있고, 양쪽에서 여성이 널을 뛰고 있다.

<널뛰는 모양> 1890년대, 29.8×35.7 독일 MARKK

널을 딛고 뛰어오를 때 두 다리를 곧게 펴고 뛰는 것을 '곧추뛰기'라 하고, 두 다리를 앞뒤로 벌려 뛰는 것을

'가위발뛰기' 라고 하는데, 왼쪽의 여성은 곧추뛰기를 하고 있다.

<단오에 씨름하고> 1890년대, 29.8×35.7 독일 MARKK

음력 5월 5일 단옷날에 두 사람이 씨름하는 모습을 그린 그림이다. 씨름은 샅바를 잡고 힘과 재주를 부려 상대방을

넘어뜨리는 것으로 승부를 겨루는 남성놀이이다. 그림 속 두 사람은 오른씨름을 하고 있다. 오른씨름은 상대편의

왼다리샅바를 오른손으로 잡고 왼쪽 어깨를 맞대며, 왼손으로는 상대편의 허리나 오른다리를 잡고 겨룬다.

|

|

좌) <씨름하는 모양> 1880~1900년대, 20.2×16.6 독일MARKK

샅바를 매지 않고 허리띠를 잡고 하는 띠씨름을 그린 그림이다. 푸른색 저고리를 입은 씨름꾼이 흰색 저고리를 입은

씨름꾼의 허리와 다리를 잡고 무릎 위로 올려 메어치려는 순간이다. 흰색 저고리를 입은 씨름꾼은 머리와

옷자락을 붙들고 넘어지지 않으려 안간힘을 쓰고 있다.

우) <씨름하는 모양> 1800년대, 모사 Replica (원본: 프랑스 국립기메동양박물관)

두 어린이가 샅바를 매지 않고 허리띠를 잡고 하는 띠씨름을 그린 그림이다.

푸른 저고리를 입은 씨름꾼이 오른손은 분홍 저고리를 입은 씨름꾼의 등을 누르고 있고,

왼손은 허리춤을 잡고 있다.

인용: 기산 풍속화에서 민속을 찾다

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 근현대 미술의 미의식 (1) | 2020.12.28 |

|---|---|

| 기산 풍속화 4 (0) | 2020.12.11 |

| 기산 풍속화 2 (0) | 2020.12.10 |

| 기산 풍속화 1 (0) | 2020.12.09 |

| 함양취회(咸陽聚會) (0) | 2020.12.08 |