<무녀 굿하고> 1890년대, 29.1×35.8 독일MARKK

음악에 맞추어 굿을 하는 무녀와 장구와 징을 반주하는 악사, 굿을 의뢰한 재가집 식구들을 그렸다.

무녀는 노란 저고리와 파란 치마 위에 쾌자를 입었는데, 무녀의 시서과 흰 치마를 입은 여성의 시선이 맞닿아 있어,

무녀가 죽은 사람의 넋이 하는 말을 전하는 공수를 내리는 듯하다.

<판수判數 경經 읽는 모양> 19세기 말 이후, 26×34.7

점을 치거나 독경을 했던 시각장애인 판수判數가 북과 징을 두드리며 독경하는 모습과 독경을 의뢰한 재가집

식구들을 그린 것이다. 병풍 앞에 차려진 제물상의 아래 쌀 그릇 위에는 독경에서 가장 중요한 신격인

천존天尊을 지키는 팔부신장八部神將을 상징하는 팔부신장대를 세웠다.

<판수判數 경經 읽는 모양> 1890년대, 29×35.7 독일 MARKK

병풍에는 종이를 오려 만든 신장을 걸었다. 판수가 대를 잡은 대잡이와 마주 앉아

대의 흔들림을 통해 신의 감응感應을 확인하고 있다.

|

|

좌) <경經 읽는 모양> 1880년대, 16.9×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

부부로 보이는 남녀가 독경하는 모습이다. 천정에 북을 매달고 바닥에는 징을 놓고, 남성이 북을 두드리며

독경을 하고 있다. 부인으로 보이는 여성은 오른손으로 경쇠를 들고 있다. 이들 앞에는 팔부신장대를 꽂은

그릇과 제물상이 놓여 있다.

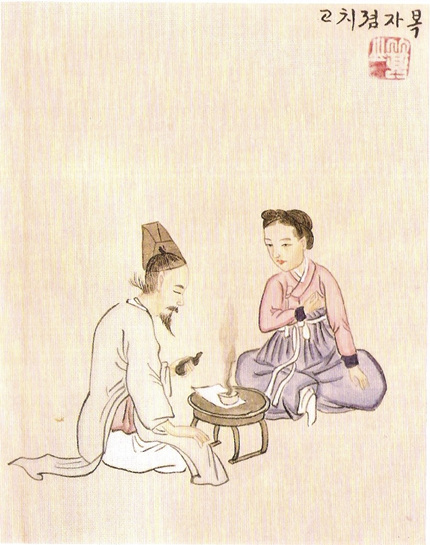

우) <복자 점 치고> 1880년대, 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

말총으로 만든 감투를 쓴 점복자占卜者가 한 여성의 의뢰를 받고 거북점을 치고 있다.

자가 눈을 감고 있는 것으로 보아 시각장애인인 판수가 점을 치는 것으로 보인다.

<당사주唐四柱 보는 사람> 1880년대, 16.9×13.1 모사본 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

남성 점복자가 개다리 소반 위에 당사주책을 놓고 사주를 보고 있다. 당사주는 하늘에 있다고 하는

천귀千貴 · 천액天厄 · 천권天權 · 천파天破 · 천간天奸 · 天文 · 천복天福 · 천역天驛 · 천고千孤 · 천인天刃 ·

천예天藝 · 천수天壽의 12星을 인간의 생년월일시와 관련지어 인간의 길흉을 판단한다.

<중 수륙水陸하는 모양> 19세기 말 이후, 26.3×35.7

승려가 수륙재水陸齋를 지내는 모습이다. 가운데 승려는 법고춤을 추고 있고, 오른쪽 승려는 바라춤을 추고 있다.

수륙재는 물과 육지에서 떠도는 영혼과 아귀를 달래고 위로하기 위해 불법을 설명하고

음식을 베푸는 불교의식 중 하나이다.

<중 수륙 지내는 모양> 1890년대, 29×35.8 독일 MARKK

<중 수륙하는 모양>과는 반대로 오른쪽 승려는 법고춤을 추고 가운데 승려는 바라춤을 추고 있는데

승려들의 춤동작이 크고 활기가 있어 보인다.

<중이 염불念佛하는 모양> 1890년대, 29.1×35.8 독일 MARKK

승려들이 둘러앉아 징과 법고를 치면서 염불하고 있는 모습을 그렸다. 나이 든 노장이 징을 두드리고, 젊은 승려가

법고를 치고 있다. 염불은 부처의 모습과 공덕을 생각하면서 수행하거나 불보살佛菩薩을 부르면서

부처의 자비를 바라는 불교의 의례이다.

|

|

좌) <중 법고法鼓 치고> 1880년대, 16.8×13 모사본 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

수륙재 중 법고춤 부분만 그린 것이다.

우) <부처께 불공佛供하는 중> 1880년대, 17×13 모사본 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

불공은 불보살에게 공양하는 종교의례로, 부처의 자비를 얻기 위해

정신, 육신, 물질 등으로 불전에 정성을 바치는 일이다.

<중 화장火葬하는 모양> 1890년대, 29×35.7 독일 MARKK

시신을 화장하여 그 유골을 거두는 불교의식인 다비식茶毘式을 그린 것이다.

승려 세 사람이 납의에 가사를 입고 징, 바라, 목탁을 두드리고 있다. 앞쪽에는 상이 두 개 차려져 있는데,

큰 것은 고인을 위한 망자상이고, 작은 것은 저승사자를 위한 사자상使者床이다. 상제가 참석한 가운데

장작더미 위에 관을 놓고 태우는 거화식擧火式을 하고 있다.

|

|

좌) <중 화장花匠하는 모양> 1880년대, 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

우) <보살 노릇하는 계집> 1880년대, 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

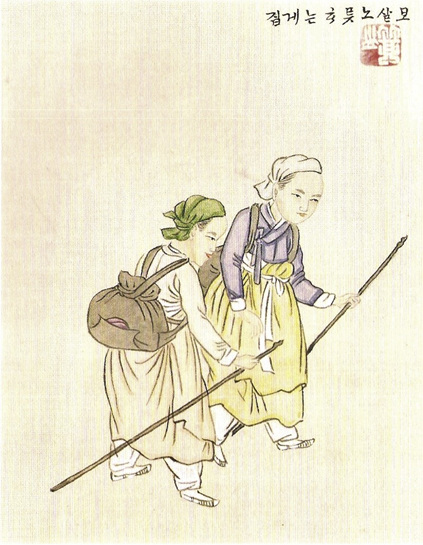

<동냥하는 중> 1880년대, 16.9×13.1 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

두 스님이 바랑을 메고 동냥을 하고 있는 모습이다. 동냥은 집집마다 돌아다니며 곡식을 시주받는 것이다.

큰 삿갓을 쓴 젊은 승려는 등에 쌀을 담을 수 있는 큰 주머니인 바랑을 메고 송낙(소나무에 기생하는

지의류인 송라松蘿를 엮어 원뿔형으로 만든 모자)을 쓴 또 다른 승려는 지팡이를 짚고 있다.

<목혜 파는 모양 · 갈이장이> 1890년대, 29.1×35.7 독일 MARKK

왼쪽: 갈이쟝이 (갈이장이)

갈이틀을 이용하여 목기木器를 만드는 모습을 그린 그림으로, 주변에 깎아 놓은 작은 대접과 항아리 등으로 볼 때

갈이틀로 다양한 기물이 제작되었음을 알 수 있다. 목재를 물리는 머릿목, 깎고 파내는 깎기칼과 칼 받침대 등 다양한

공구의 사용을 보여주고 있다. 전통 갈이틀에 대한 구조와 기능의 원류 및 현재 전기 모터를 활용한 전동갈이틀의

변천과정을 이해하는 데 도움이 된다.

오른쪽: 목혜파는 모양 (목혜 파는 모양)

나막신을 만드는 모습을 그린 그림으로, 세 명의 장인이 옥까뀌로 나막신의 외형을 깎아내고, 호비칼로 속을 파내며

깎기칼과 호비칼로 겉과 속을 매끄럽게 다듬고 있다. 서로 다른 작업을 하는 분업화되고 효율적인 공정을 볼 수 있다.

다양한 공구의 형태와 기능 등이 그려져 있어 궁금증을 해결해 준다.

<구합발우九合鉢盂> 조선 후기, 지름 21×높이 11.5

9개의 그릇을 포개어 휴대할 수 있도록 만든 목식기木食器로, 갈이틀로 만들어졌다.

사찰에서 사용하는 식기류이다.

<목제기木祭器> 19세기 말 이후

<대장장이> 19세기 말 이후, 26×35.6

젊은이가 발풀무로 바람을 일으켜 화덕에 불을 지피고, 대장장이가 불에 달궈진 쇠를 집게로 잡고 모루 위에 올려두면

두 사람이 번갈아 가며 망치로 쇠를 늘리는 대장간의 모습이다. 한 쪽에는 두들긴 연장을 담금질하기 위한 물통이 보인다.

손님으로 보이는 삿갓 쓴 사람은 망태에 벼릴 연장을 한가득 담고 서 있고, 갓을 쓴 손님은

자신이직접 낫을 숫돌에 갈고 있다.

<대장장이> 1890년대, 29.8×35.6 독일MARKK

대장장이가 불에 달궈진 쇠를 집게로 잡고 모루 위에 올려주면 두 사람이 번갈아 가며 망치질을 하여 형체를 만들어가는

대장간의 모습이다.바닥에는 다양한 연장이 놓여 있고, 한쪽에는 두들긴 연장을 담금질하기 위한 물통이 있다.

손님으로 보이는 한 사람은 망태에 벼릴 연장을 한가득 담아 오고, 다른 한 사람은 자신이 직접 낫을 숫돌에 갈고 있다.

뒤쪽에는 화덕에 불을 지피기 위해 발풀무질을 하는 사람도 있다.

<여인 침공針工하는 모양> 19세기 말 이후, 26.3×36

여인들이 두 명씩 짝을 지어 옷감을 마름질하고, 다듬이질하며, 다림질하는 모습이다.

의복을 세탁할 때마다 바느질한 솔기를 뜯어 빨아 말린 후, 다시 옷감에 풀을 먹여 시것과 같이 올이 바르고 윤기있게

손질하였다. 조선시대 여인들에게는 이러한 일이 모두 중요했으며, 당시에 옷감을 잘 다루는 것을 여인의 부덕으로 여겼다.

|

|

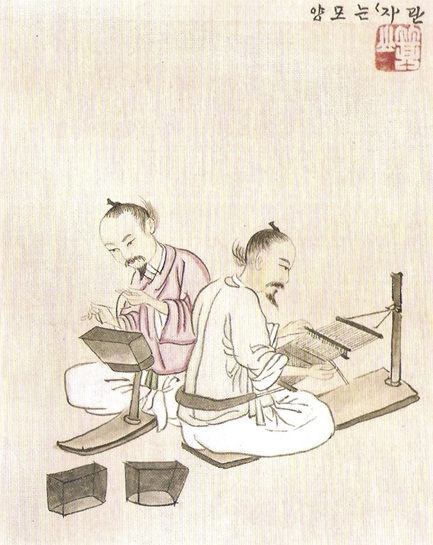

좌) <망건網巾 뜨는 모양> 1880년대, 16.2× 13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

두 사람의 장인이 마주 앉아 말총가닥을 바늘에 끼워서 망건을 짜는 모습이다.

작업하기 편하게 말총이 담긴 사살을 오른쪽 옆에 두고, 삼발이형 골걸이에 망건골을 올려두었다.

망건은 관모를 쓰기 위해 상투를 튼 머리를 감쌌던 머리띠이다.

우) <탕건宕巾 장이> 1880년대, 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

장인 두 명이 탕건을 올려놓고 작업하는 모습을 그린 그림이다. 오른쪽 사람은 탕건의 뒤쪽을, 왼쪽 사람은 앞쪽을 엮고 있다.

오른쪽 사람은 탕건에 엮기 위해 주발의 말총을 꺼내고, 왼쪽 사람은 바늘에 말총을 끼워 탕건을 만들고 있다.

탕건은 평소 관冠을 대신하여 쓴 관모로, 본래 관직에 오른 양반만 쓸 수 있었다.

|

|

좌) <초립草笠 겯는 모양> 1880년대, 15.5×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

여인 두 명이 누런 색깔의 가는 대를 엮어 초립을 만드는 모습이다.

오른쪽 여성은 틀에 대를 엮어가면서 양태를 만들고 있고, 왼쪽 여성은 이미 만들어진 모정帽頂을 들고 총모자와

맞추는 입자笠子 작업을 준비하고 있다. 초립은 관례冠禮를 치른 소년이 쓰던 갓으로, 위는 좁고 아래가 넓은

원통형의 모옥帽屋과 원형의 양태凉太로 구성되어 있다.

<민관> 19세기 말 이후, 23.2×16 숭실대학교 한국기독교박물관

일반 백성이 쓰는 관의 종류를 그린 것이다.

개항 이후 조선을 방문한 한 서양인 선교사는 조선을 '모자의 나라' 라고 한 바가 있는데,

이 그림은 문화적 특성을 잘 보여준다. 각각의 관모를 그리고, 그 옆에 관모의 이름을 낱낱이

기록해둔 것으로 보아 민족지적 성격을 띤 자료하고 할 수 있다.

|

|

|

|

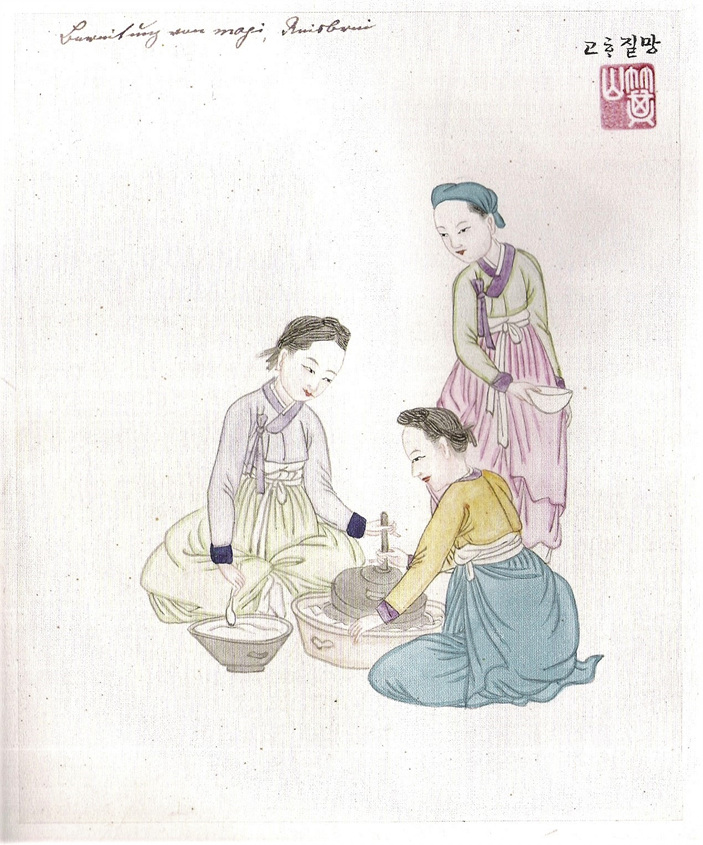

<망질하고> 1880~1900년대, 20.1×26.4 독일 MARKK

맷돌(망)을 돌리는 모습으로, 큰 함지에 맷돌을 올리고 마주 앉아서 한 사람은 윗돌 입구에 곡물을 떠 넣고,

다른 한 사람은 윗돌을 돌리면서 곡물을 갈고 있다. 두 사람의 호흡이 잘 맞아야 맷돌질이 쉽고 곡물이 잘 갈린다.

'망질'은 맷돌질의 북쪽지방 사투리이다.

<두부 짜는 모양> 1880~1900년대, 20.2×16.5 독일 MARKK

두부를 짜는 모습을 그린 그림으로, 두부 틀에 천을 덮고 덩어리가 생긴 콩물을 부은 다음 한 여인이

그 위에 올라가 누르면서 물을 빼고 있다. 불린 콩을 맷돌에 갈고 끊인 후 삼베 자루로 걸러낸 콩물에

간수를 넣고 끓이면서 천천히 저으면 응고가 되는데, 이를 나무 틀 사이에 넣고 무거운 돌로 눌러둔다.

|

|

좌) <물 긷는 모양> 1880~1900, 20.1×16.5 독일 MARKK

우물가에서 물긷는 여인들의 모습이다. 한 여인이 두레박으로 물을 긷는 동안 한 소녀가 물바가지로 물을 퍼서

동이에 담고 있으며, 물을 담은 두 여인은 머리에 똬리를 괴고 그 위에 물동이를 올려

손으로 잡은 채 집으로 가고 있다.

우) <물긷는 모양> 1880년대, 17×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

물동이를 머리에 이고 두 여인이 이야기를 나누며 걸어가고 있다. 물을 뜰 때 사용한 물바가지를 덮어 두었다.

남자들이 물지게로 물동이 두 개씩 져서 날랐던 데 반해 여인들은 작은 물동이 하나를 머리에 이고 날랐다.

<바둑두고> 1890년대, 29.9×35.7 독일 MARKK

두 사람은 바둑을 두고 있고, 다른 두 사람은 구경하는 모습이다. 천연덕그럽게 담뱃대를 물고 있는 사람과

담배 피는 것을 가리려는 듯 붉은색 부채로 입을 가린 사람이 묘한 대비를 이룬다. 왼쪽에는 다과를 곁들인

찻상이 차려져 있는데, 바둑 삼매경에 빠져 아직 젓가락도 들지 않은 것 같다.

<징기將棋두고> 19세기 말 이후, 26×34.7

장기판을 앞에 둔 두 며의 놀이꾼이 장기에 몰입하고 있다. 한 사람은 장죽을 물고 옆에서 구경하고 있고, 다른 두 사람은

놀이꾼 뒤로 비스듬히 누운 자세로 장기판을 뚫어지게 바라보고 있다. 왼쪽에는 술 단지와 술상을 놓아 언제든지 마실 수

있도록 하였다. 등잔불을 환하게 밝힌 것으로 보아 매우 늦은 밤인 것 같다.

<장기판將棋板> 1890년대, 29×35.8

장기판을 앞에 둔 두 명의 놀이꾼이 장기에 몰입하고 있다. 두 사람이 장죽을 물고 옆에 앉아 구경하고 있는데,

한 사람은 땅에 손을 짚고 마치 훈수를 하려는 듯 몸을 기울이고 있다. 다른 한 사람은 손자를 업은 채

서서 구경하고 있다.

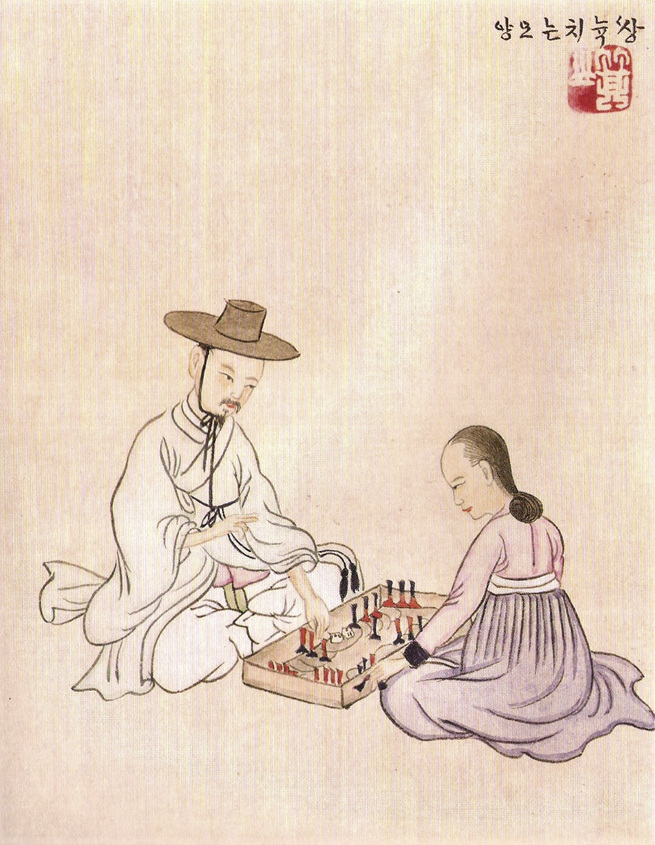

<장기將棋두는 모양> 1880년대, 16.9×13.1

모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

<쌍륙 치는 모양> 1880년대, 16.9×13.1 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

남녀가 단아하게 앉아 쌍륙을 치고 있는 모습이다. 두 편이 각각 15개의 말을 가지고 두 개의 주사위를 던져

나오는 끗수대로 말을 써서 놀이판을 먼저 빠져나가는 놀이로, 양반사대부 집안에서 즐겼다.

주사위를 던진 다음 말을 어떻게 움직일 것인가를 고민하는 표정이 역력하다.

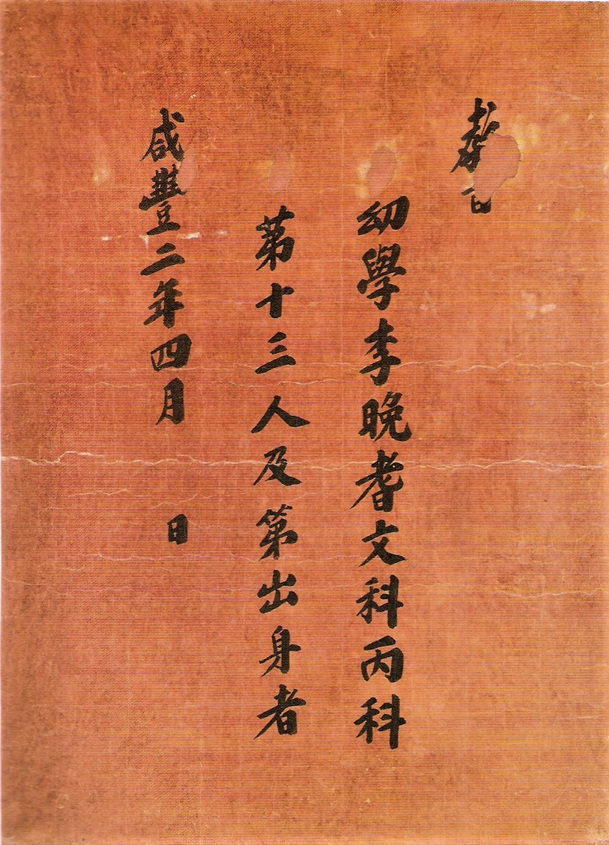

<어사화御賜花와 어사화판御賜花版> 1852, 어사화판 13.5×207 어사화 길이 197

문과 병과 제13인에 급제한 이만기에게 내려준 어사화와 이를 보관하기 위해 만든 어사화판이다.

<신래新恩新來 짓는 모양> 1800년대, 16.9×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

과거 급제자가 사흘 동안 시험관, 선배 급제자, 친척 등을 찾아 인사하던 삼일유가三日遊街 중

어사화 끝을 물고 있는 과거 급제자를 놀리는 모습을 그린 것이다.

이 신고식을 일러 '신래 불리다' 라고 하였다.

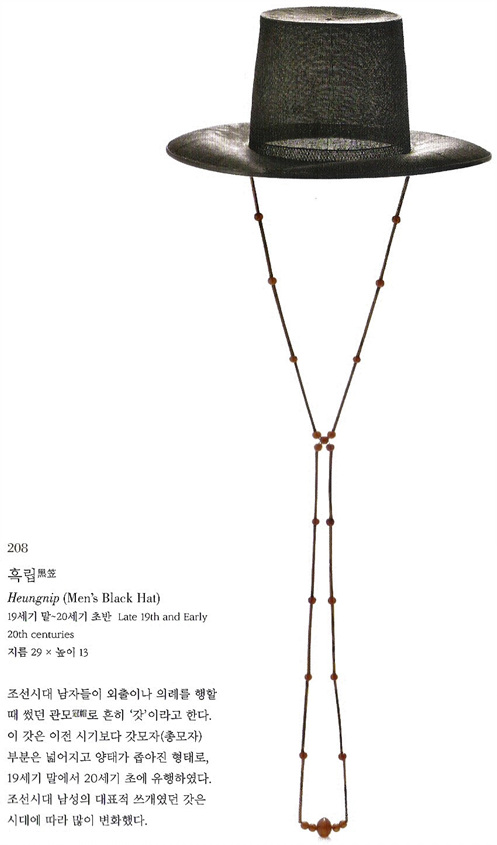

<이만기 홍패>

홍패는 문과 병과 시험의 최종 합격자에게 주는 증명서로 붉은 바탕에

성적, 등급, 성명을 먹으로 적은 것이다.

<전안奠雁하는 모양> 1880년대, 16.9×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

신랑이 신붓집에 예물로 기러기를 바치는 전안례奠雁禮 모습을 그린 것이다.

기러기는 양에서 음으로 이동하는 동물로 상징되기 때문에 신랑이 신붓집에 바치는 예물인데,

민간에서는 기러기가 평생해로平生偕老 한다는 뜻으로 바쳤다. 주자가례朱子家禮 등 예서에는

산 기러기를 올리는데, 우리나라에서는 나무로 기러기木雁를 만들어 썼다.

<시집가서 잔 붓는 모양> 1880년대, 16.9×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

신부가 시집에 와서 시부모에게 인사를 드리는 현구고례見舅姑禮 모습을 그린 것으로 보인다.

일반적으로 폐백을 올리는 의식으로, 초례상과 달리 기러기가 없고 과일 등 음식이 놓여 있는

것으로 볼 때 폐백상으로 추정된다.

|

|

좌) <육률악기六律樂器> 19세기 말 이후, 26.9×19.4 서울역사박물관

삼현육각三絃六角(피리 2, 해금, 대금, 장구, 북) 편성의 여주 장면을 재구성하여 그린 그림이다.

삼현육각은 전통음악의 가장 대표적인 악기 편성으로, 무용, 놀이, 의례 등의 반주 또는 감상용 실내악에 쓰인다.

이 그림에서는 연주자끼리 서로 마주 보고 앉아 있는데, 화면의 구도를 위해 작가가 재구성한 것으로 보인다.

우) <악사樂士> 20세기 초반

연주하는 악사들과 연희하는 기생들의 모습이다. 악사는 다양한 연행 공간에서 연주하던 전문 음악가로,

대부분 남성이다. 굿판, 탈판, 연희판 등에서 두루 음악을 연주하는 중요한 역할을 하였다.

<팔달판> 1890년대, 29×35.8 독일 MARKK

마당에서 추을 추는 모습을 그린 것이다. 그림 가운데 취발이부터 시계 방향으로 영감, 둘째양반, 할미, 첫째양반, 먹중

(목중), 사당 등으로 추정되는 주요 배역의 탈을 쓰고 옷을 갖추어 입은 탈꾼들이, 장작불이 타오르는 마당에서

악사의 반주에 맞춰 춤을 추고 있다.

|

|

좌) <양반광대 모양> 1880년대, 15.7×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

탈춤에 등장하는 양반의 모습을 그린 그림이다. 머리에 쓴 정자관이나 부채를 든 모습은 황해도나 경기도

지역 탈춤의 첫째양반과 유사하다. 흰색 얼굴 역시 두 지역 탈춤에 등장하는 첫째양반 형태 특징이 잘 드러난다.

우) <가죽 쓴 탈 모양> 1880년대, 15.7×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

탈춤에 등장하는 영감의 모습을 그린 그림이다. 개가죽관을 쓰고 지팡이를 든 모습이

황해도나 경기도 지역 탈춤의 영감과 흡사하다.

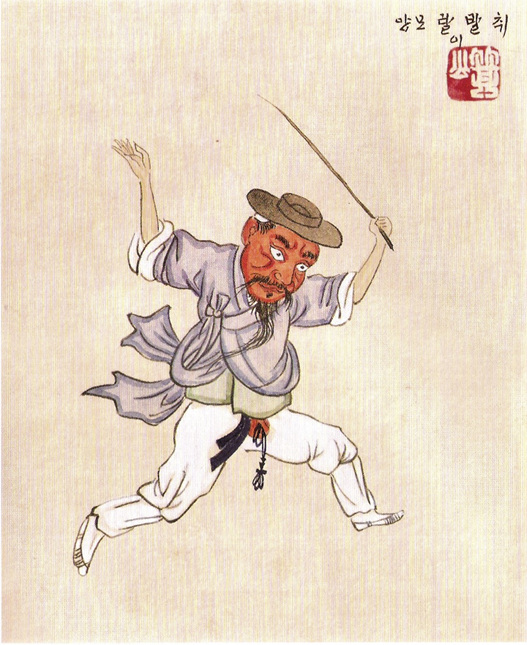

<취발이탈 모양> 1880년대, 15.7×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

취발이탈을 쓰고 춤을 추는 모습이다. 뛰는 듯한 발동작과 벌린 손동작을 통해 역동적인 춤의 모습을

표현했다. 경기도나 황해도 지역 탈춤에 등장하는 취발이로 보이지만, 머리에 쓴 벙거지나

옷차림, 그리고 손에 든 채찍을 보면, 취발이보다는 말뚝이에 가깝다.

|

|

좌) <목중탈 쓰고 노는 모양> 1880년대, 15.8×13.1 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

목중(먹중)과 사당이 서로 맞춤을 추고 있는 모습을 그린 그림이다. 탈의 모습이나 옷차림 등으로 볼 때,

현재 전승되는 목중과 차이가 있다. 함께 맞춤을 추는 사당은 탈을 안 썼는데, 현재 탈춤에서 사당, 소무,

들머리집 등의 여성 등장 인물이 탈을 쓰는 것과 다르다.

우) <노승탈 모양> 1880년대, 15.7×13 모사 Replica (원본: 프랑스 국립 기메동양박물관)

노승탈을 쓰고 춤을 추는 모습을 그린 것으로, 송낙(松蘿)을 머리에 쓰고 회색 장삼을 입은 모습에서 황해도나

경기도 지역 탈춤에 등장하는 노승이나 노장을 떠올릴 수 있다. 황해도나 경기도 지역 탈춤에 등장하는 노승의

경우에 검은색 얼굴인 데 비해, 그림에서 표현된 노승은 흰색 얼굴이다.

<탈>

① 먹승탈 1960년대 ② 양반탈 1960년대 ③ 노장탈 20세기 중반 이후

④ 신할아비탈 20세기 중반 이후 ⑤ 취발이탈 20세기 중반 이후

연희자들이 등장인물이나 동물을 형상화하여 얼굴에 써서 분장에 사용하는 것이다.

주술, 벽사의식, 연극, 무용 등에 폭넓게 사용했다.

한자어로는 '면面 · 면구面具 · 가면假面 · 대면代面 · 가두假頭 · 가수假首' 라 불린다.

인용 : 기산 풍속화에서 민속을 찾다

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 한국 추상미술의 미의식 (0) | 2020.12.28 |

|---|---|

| 근현대 미술의 미의식 (1) | 2020.12.28 |

| 기산 풍속화 3 (0) | 2020.12.11 |

| 기산 풍속화 2 (0) | 2020.12.10 |

| 기산 풍속화 1 (0) | 2020.12.09 |