「」

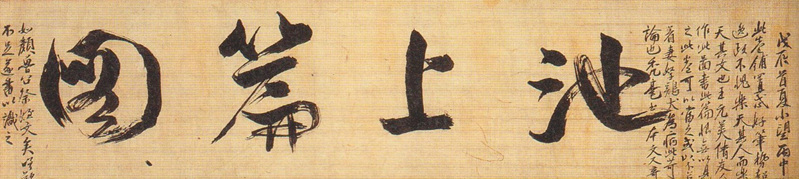

강세황, 「지상편도」, 종이에 수묵과 옅은 담채, 두루마리, 20.4×237cm, 개인 소장

「지상편도」는 중국 당나라의 시인 백거이가 자신의 연못을 노래한 「지상편」을 옮긴 그림이다.

「지상편도」는 옛 시의 뜻을 회화적으로 재생시킨 화면이면서, 또한 수백 년 전 백거이가 꾸몄다는

정원의 재현이고, 동시에 강세황 자신이 살던 시절의 풍조와 바람의 반영이다. 왜냐하면 조선후기에도

도시문화가 발달하면서 개인이 정원을 소망하는 문화가 유난스럽게 유행하던 터였기 때문이다.

「지상편도」의 정원 이미지는 그의 처남 유경종과 함께 나눈 즐거움이었다.

그림의 제목 좌우로 유경종이 적어 넣은 글은 이들이 나눈 기쁨을 알려준다.

이 그림에서 정원 소망에 얽힌 조선후기 선비들의 이야기를 읽을 수 있다.

강세황의 「지상편도」는 제목과 그림과 글이 모두 함께 있는 두루마리이다.

이 두루마리를 펼치면 '池上篇圖' 라는 제목이 큼직하다. 제목 양쪽으로 글이 잘게 적혀 있는데,

이 그림을 받은 이가 완성된 두루마리 위에 더하여 적어 넣은 것이다.

제목 왼편으로 이어져 있는 그림 한 폭이 「지상편도」이다.

그림이 끝난 왼편부터 흘러가듯 적혀 있는 글은 강세황이 직접 옮겨 쓴 백낙천의 「지상편」이며

단락을 달리하여 적은 가장 끝 세 줄은 강세황이 더한 정리의 글이다.

순차적 이해를 위하여 백거이의 「지상편」 전문을 먼저 보겠다.

열 마지기 저택에, 다섯 마지기 뜰.

물이 못에 가득하고, 대나무가 천 그루라.

땅이 작다고 혹은 땅이 외지다고 말하지 말게.

무릎 두기 넉넉하고, 어깨 기대기 넉넉하지.

집이 있고 뜰이 있고, 다리 놓고 배도 띄웠지.

책이 있고 술이 있고, 노래가 있고 악기도 있다네.

한 늙은이 그 속에서 흰 수염 날리고 앉았으니.

분수를 알고 만족할 줄 안다면, 밖에서 무엇을 구하랴.

새가 나무를 택하여 보금자리 편히 만들듯,

학, 괴석, 붉은 능각, 흰 연꽃,

내가 좋아하는 것들 모두 내 앞에 있구나.

아내와 자식 놈들 기뻐하고, 닭과 개도 한가롭네.

좋구나, 걸어보자.

나 장차 이 속에서 늙어가리라.

十畝之宅, 五畝之園. 有水一池, 有竹千竿.

勿謂土狹, 勿謂地偏, 足以容膝, 足以息肩.

有堂有庭, 有橋有船, 有書有酒, 有歌有弦.

有叟在中, 白須飄然. 識分知足, 外無求焉.

如鳥擇木, 姑務巢安. 如龜居坎, 不知海寬.

靈鶴怪石, 紫菱白蓮. 皆吾所好, 盡在吾前.

時飮一杯, 或吟一篇. 妻孥熙熙, 雞犬閑閑.

優哉, 游哉. 吾將終老乎其間

강세황의 「지상편」 전문을 옮겨 적은 「지상편도」의 세부

백거이의 문집을 열어보면,

그 노래 「지상편」 앞에 서문이 있어 이를 짓게 된 내용을 상세하게 소개하고 있다.

「지상편서地上篇序」라는 이 글은 문체가 유려하여 「지상편」보다 명문이라 꼽힌다.

그 내용을 읽어보면 다음의 사실을 알 수 있다.

백거이는 17마지기 넓이의 땅에 3분의 1은 집을 짓고, 5분의 1은 연못을 파고, 9분의 1은 대나무를 심었다.

백거이가 이전에 항주와 소주 등지에서 자사를 지내면서 얻어온 학, 태호석, 흰 연꽃, 능각 등은 모두 이 정원을

만드는 데 귀한 재료가 되었다. 백거이는 이 정원이 마음에 들었고, 새로 판 연못은 특히 좋았다. 이에 그는 연못

앞에서 술을 마시고 크게 취하여 돌 위에 엎드린 채 잠이 들었다. 한참을 자고 일어나서 노래 한 편을 지었다.

이 노래의 모양이 시始도 아니고 부賦도 아니었다. 다만 못가池에서 지었으니 '지상편' 이라 부르겠노라 하였다.

중국 문학사에서는 이백과 두보의 시대를 성당盛唐이라하고, 이후 한유, 백거이 등으로 대표되는 시기를 중당中唐

으로 구분한다. 백거이는 여러 각도에서 중당시대 새로운 문학 현상의 중심에 섰던 인물이었다. 근래에 몇몇 학자들은

백거리의 시문 속에 등장하는 개인적 소유 공간의 표현에 특별한 관심을 기울이고 있다. 그들의 공통된 해석은, 이러한

소유 공간에 대하 관심과 표현이 이후 송나라의 개인 공간이 발달하는 문화로 연결된다는 것이다. 당나라 대 수도 장안

및 꽃의 도시 낙양을 중심으로 권력가들의 별장 축조가 유행하였고, 중당시대를 거치면서는 이 별장들의 정취를 읊은

시가 지어지기 시작하였는데, 이러한 시문학의 새로운 유행은, 자연을 개인의 공간으로 끌어들임으로써 마치 자연의

산수를 누리듯 개인의 사적 공간을 향유하며 노래한다는 데 특징이 있었다. 백거이는 「지상편」 외에도 정원을 가꾸고,

식물을심고, 연못을 파는 등의 내용을 다룬 작품을 여러 편 지었다. 이 때문에 백거이는

별장시와 정원시의 유행을 이끈 시인으로 평가받기도 한다.

당나라 문인들이 짓고 노래한 별장은 명나라에 들어 새롭게 환영받게 되었다.

명나라 사족들 일반에서 정원 축조가 크게 유행하였고, 이와 함께 당나라의 시인들이 정원과 별장을 노래한

시들이 즐겨 차운되고 인용되었다. '당시唐詩' 는 중국 문학사에사 시의 고전으로 공인되고 있었기에, 당시에

등장한 정원 노래는 명나라의 정원축조를 고전적 정취로 설명해줄 수 있었다. 부귀했던 동기창이 멋스런 초서로

「지상편」을 옮긴 서축書軸도 이러한 맥락에서 제작된 것이다. 명나라 말기에는 정원조경에 대한 본격적 서적들이

출판되어 널리 인기를 누렸다. 그런 중에 상상하는 정원을 구체적으로 기록한 황주성의 「장취원기將就園記

(장원과 취원에 대한 기록)」라는 글은 한반도 문사들의 꿈속까지 깊숙히 파고들었다.

백거이의 「지상편」은 연꽃이 핀 정원에 앉아, 마치 조그만 새나 어리석은 거북처럼 자연 속에 자족하노라

노래하는 무욕의 주제를 담은 것으로 보인다. 그러나 연못이 있고 연꽃이 피고 배도 떠 있고, 대나무 1,000여 그루가

둘러져 있고, 정치적 권력으로 구하여 옮겨온 귀한 학과 값비싼 태호석으로 장식한 정원을 소박한 공간이라 할 수는

없다. 이는 잘 갖추어진 정원이며 높은 관직을 지낸 관료의 여유작작한 특권이다. 예나 지금이나 좋아하는 식물과

연못을 소유하고 감상하는 공간적 · 시간적 여유를 누리기란 여간 어려운 일이 아니다. 또한 자연은 자연이어야

한다는 관점에서 볼 때, 정원의 조성이란 가진 자의 감각적 즐거움을 위한 인간적 물욕이며 소유 영토를 장식하는

사치이다. 최고의 관료이자 학자였던 백거이가 더 이상의 권력과 부를 추구하지 않고 이만한 연못에 흡족해한다는

것이 그 시절 백거이 자신에게는 진정으로 소박한 자족이었는지에 대하여는 정확히 모르겠다.

우리는 누구나 자신이 처한 모순을 잘 모르기 때문이다.

분명한 것은 백거이가 노래한 정원이,

정원을 바라는 명대 사족들에게 형상화된 꿈의 표본이 되었다는 점이다.

조선후기의 정원문화 유행도 괄목할 만한 일대의 풍조였다. 정원의 실제 축조는 물론

이를 주제로 한 시문을 짓는 것 또한 조선후기 도시 지식인들에게 세련된 유행이 되었다.

정원은 산수를 지고의 인격체로 보는 오랜 전통의 산수관을

그들의 자적 공간에 부여한 교묘한 조합의 장이었다.

조선후기 문사들의 정원 및 관상용 화훼에 대한 관심은 그 당시 '의원意圓'(생각 속의 정원)을 기술한 기문과

이를 그린 그림에 잘 나타난다. '의원' 은 우리 학계에서 '상상의 정원' 이라고 번역되고 있다. 조선후기 문사들

사이에서 이미 옛 유명 문인의 정원이 그림으로 그려지고 있었다. 당나라 문인 왕유의 별장 망천輞川이나 송나라

문사 사마광의 정원 독락원獨樂園 등이 거듭 그려지며 소통되고 있었다. 또한 조선 선비들 자신의 장원裝園도

그림으로 주문 제작하였다. 이러한 배경으로 백거이의 「지상편」이 정원의 구상으로 다시 읽혔을 것이다. 세련된

감식안과 예술적 재능을 겸하였던 강세황에게 당나라 문인 백낙천의 정원은 고전적 아취를 물씬 풍기는 정원의

전범 중 하나였다. 이후, 강세황의 작품을 애호한 조선말기의 이유원은 백거이의 「지상편」을 패러디한 작품도

만들어 남겼고, 신위가 《당시화의唐詩畵意》를 엮어 그림으로 그리고 싶은 당나라 시를 모았을 때

「지상편」을 빠뜨리지 않았다.

강세황이 그린 「지상편도」를 보면, 「지상편」에 열거된 물상들을 하나씩 찾아볼 수 있다.

강세황은 주어진 모티프들로 정원을 재구성하였다.

전반적인 황록색조의 담채에 오동나무 검푸르니 여름날 연못가의 시원함이 전달된다.

집채만 한 괴석은 뭉툭한 마른 붓질의 질감으로, 연못의 연꽃은 농담을 달리한 먹점으로 표현되었다.

연못가의 정자와 다리 주변 및 대나무와 바위의 이끼에는 청색 안료가 푸르고 담담하여, 전반적으로 물가의 상쾌함이

가득하다. 젖은 붓으로 물기가 도는 듯하게 그려낸 짙푸름의 표현은 이 작은 그림에서 정원의 쾌적함을 효과적으로

표현하고 있다. 이 정원은 백거리의 시로 빚은 강세황의 심상心象이요, 나아가 강세황이 마음으로 품어온

상상의 정원이었다고 할 수 있다.

강세황은 「지상편」을 모두 옮겨 적은 뒤 다음의 글을 더하였다,

두루마리의 가장 끝 세 줄이다.

무진년(1748), 음력 사월,

첨재[강세황]가 유수[유경종] 형을 위하여 경암서당에서 그렸노라.

戊辰四月, 忝齋爲有受兄, 寫于驚巖書堂

이 그림을 받은 유경종은 강세황이 안산에 머물 때 함께 어울렸던 비슷한 연배의 동료이자 처남 - 매부의 사돈

간이었고 막역하게 나눈 벗이었다. 형이라 부르고 있지만 유경종이 한 살 어리다. 그들의 안산 시절은 벼슬에

나갈 수 없던 힘들었지만 한산의 청문당에 자주 모여 마음을 나눌 수 있었던 시기였다. 유경종은 「지상편도」

를 받은 그의 기쁜 마음을 두루마리 위에 남기고 싶었나 보다. 두루마리의 제목 오른편 공백에서 부터 시작

하여 제목 왼편으로 이어지는 글이 그의 발문이다.

그는 1748년 음력 4월에 이를 받았다고 밝히고 다음과 같이 적었다.

강세황, 「지상편도 세부도 」

이 두루마리는 구성이 매우 좋고 필치의 기세도 빼어나게 자유로우니, 실로 낙천선생(백거이)의 인품과

낙천선생의 시문에 부끄러울 것이 없습니다. 왕원미[왕세정]가 벗에게 청하여 이 그림을 그리게 하고

이 글을 썼지만, 그것을 보지 못하는 것이 안타까웠는데, 이 두루마리는 정말 감상할 만합니다. 어떤 사람이

아내와 자식, 개와 닭이 나란히 그려지지 않은 것을 병통으로 삼는다면, 이는 너무 자잘한 논평이게씨요.

모지랑이 붓으로 본문을 쓴 것이 더욱 기묘하니, 마치 안노공[안진경]이 조카딸을 위하여 써준 제문의 필치

같습니다. 감탄만 하자니 부족하여, 마침내 글로 써서 기록합니다.

(戊辰首夏小望雨中) 此卷鋪置忒好, 筆勢超逸, 政不愧樂天其人, 而樂天其文也.

王元美倩友人作此圖, 書此篇, 恨無以見之, 此卷可以賞之. 或以不並着妻孥鷄犬爲病,

此苛論也. 禿毫書本文又奇, 如顔魯公祭姪文矣. 嗟歎不足, 遂書以識之.

- 유경종, 「지상편도 발문」

낙천樂天은 백거이의 자子이다. 백거이에 빗댄 칭송은 이 상황에서 강세황에 대한 최고의 칭송이다.

강세황과 유경종은 명나라 문인 왕세정이 「지상편도」를 그리게 하고 「지상편」 본문을 적어 넣어 두루마리를 만든 일을

알고 있었다. 강세황이 만든 이 두루마리는 그것과 유사하게 만든 것이라 할 수 있다. 안진경은 당나라의 저명한

서예가이다 그림을 받아 기분이 좋아진 유경종은 온갖 칭송으로 강세황에게 감사의 뜻을 전하고 있다.

짐짓 장난스런 흠도 잡아본다. 유경종이 백거이의 「지상편」과 강세황의 「지상편도」를 비교한 후 발견한 자잘한

지적이다. 백거이가 집안사람들이며 가금의 이야기를 읊었는데 강세황은 그림에 이를 빠뜨렸다는 것이다.

그림과 시를 비교할 때 이렇게 그쳐서는 안 되는 실로 표피적인 지적이기에, 이것은 유경종의 농담이 분명하다.

강세황 역시 흔연히 미소 지으며 대응하였을 것이다. 비록 작은 그림이지만 정작 강세황이 인물이며 개와 닭을

그리지 않은 이유는, 마음에 담아온 상상의 정원 속 아취가 자칫 풍속적 그림의 분위기로 그려질까

짐짓 우려하였던 결과가 아닐까 생각해보게 된다.

강세황, 「지상편도」의 세부도

유경종 또한 스스로 「의원지意園誌(상상하는 정원의 기록)」를 지어 그의 마음으로 만든 정원과 화목의

재배를 글로 묘사한 바 있다. 강세황과 유경종이 「지상편도」의 정원으로 나누는 교감이 지극하였을 것이다.

이후 강세황은 다시 유경종의 글 「의원지」를 그림으로 그려주었다고 하는데, 그림이 전하지 않는다.

강세황의 「지상편도」는 한나절의 여가를 틈탄 희작戱作이면서, 사실은 희작을 빗댄 소망의 표현이었다.

정원의 상상으로 서로의 인격을 칭송하는 그들의 이야기는 이 그림의 내면을 멋지게 감추어준다.

글과 그림으로 즐기는 정원 속에서 물질적 욕망은 오히려 마음껏 펼칠 수 있었다.

「지상편도」는 비록 작은 그림이지만 조선후기 문인들이 바라던 여가생활 및

소유공간의 이미지를 전달하고 있다는 점에서 주목할 만한 작품이다.

적어도, 당나라 백거이의 문학작품이 이 작은 회화 작품 속에 얼마나 잘 표현되었나 하는 비교는

이 시절 이 그림의 속내를 들여다보는 우리의 감상에 핵심이 될 수 없다.

인용: 고연희 著 <그림, 문학에 취하다>

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (12) (0) | 2021.07.28 |

|---|---|

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (11) (0) | 2021.07.28 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (9) (0) | 2021.07.27 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (8) (0) | 2021.07.26 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (7) (0) | 2021.07.25 |