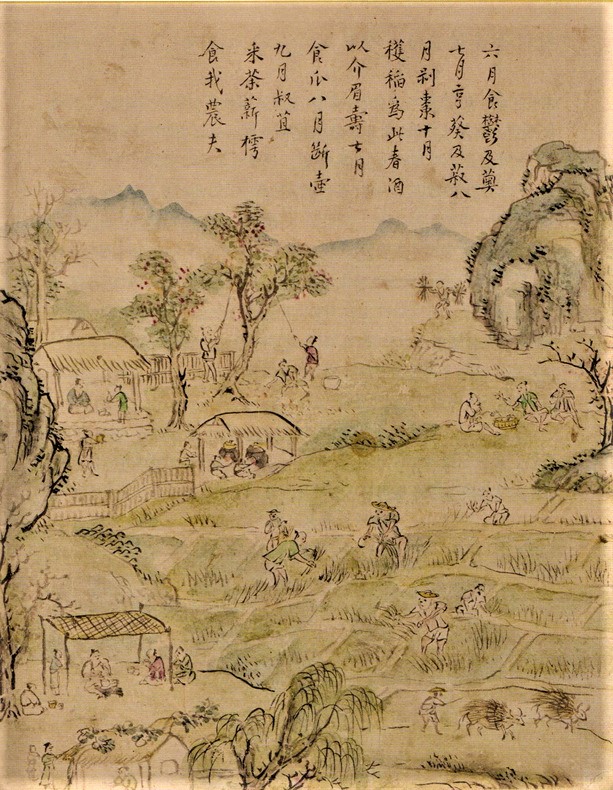

이방운, 《빈풍도첩》, 「칠월」 중 2장을 화제로 한 그림, 종이에 옅은 채색

25.6×20.1cm, 18세기 중엽, 국립중앙박물관

중국 고대의 민요를 추려 엮었다는 방대한 노래집 《시경》에 「칠월」이라는 제목의 노래가 전한다.

제목은 「칠월」이지만 내용은 사시사철 농가의 풍속이다. 음력 '칠월' 이 되면 농민들이 지난 계절의

농사에서 얻어낼 수확과 다가올 긴 겨울을 준비하기 때문이다.

「칠월」은 《시경》의 수백 편 노래들과 구별되는 특별함이 있었다.

첫째, 이 노래는 국왕을 위한 학습용 교재였다. 이 노래를 통하여 왕은 농민의 수고와 농경의 실상을 학습하였다.

둘째, 「칠월」이 노래하는 농촌은 동아시아 전원문학의 기저에서 전원 이미지의 원형을 제공해주고 있었다.

국립박물관에 전하는 이방운(1761~?)의 《빈풍도첩》 8면은 「칠월」을 그린 그림들이다.

이방운 특유의 가벼운 붓터치와 밝은 수채화풍 채색으로 「칠월」 속 농촌이 동화 속 나라처럼 펼쳐져 있다.

이방운, 《빈풍도첩》, 「칠월」 중 5장을 화제로 한 그림

이방운, 《빈풍도첩》, 「칠월」 중 6장을 화제로 한 그림

조선조 역사 문헌에는 《시경》의 「칠월」에 대한 많은 기사들이 전한다.

그 내용은 대개 국왕께서 「칠월」을 암송하셨다거나 이를 그린 그림을 보셨다는 내용.

신하들이 글을 올려 왕에게 「칠월」을 읽고 백성의 노고와 백성의 마음을 두려워하시라고 간청하였다는 내용,

혹은 뜻있는 학자들이 왕에게 「칠월」을 강의하여 바쳤다는 내용도 적지 않다. 신하들이 청하였다.

"삼가 바라건대 이 노래를 곁에 두고 항상 보시면서 백성들의 수고로움을 늘 마음에 두고 깊이 성찰하소서!"

이러한 기록은 조선의 태종에서 고종에 이르기까지 거듭되었다. 이는 조선왕조에 국한된 일이 아니었다.

중국에서도 성군이라면 마땅히 「칠월」 노래를 곁에 두어야 했다. 「칠월」은 사시사철 농사일을

읊은 긴 노래 이므로 이를 모두 익히면 농사일의 대강을 파악할 수 있다.

이에 익히기 쉽도록 그림으로 그려 올리기도 하였던 것이다.

「칠월」은 중국의 옛 노래집 《시경》의 빈풍豳風 장에 실려 있다. 빈豳 지역의 주공周公이 지은 노래로

알려지고 있어서 더욱 각별하게 존중되었다. 《서경書經》의 「무일無逸」편에서는, 주공이 「칠월」을

지어 바쳐 어린 왕으로 하여금 검소하고 부지런한 성군이 되도록 도왔다는 해석은 조선시대 내내 의심

된 적이 없었다. 그리하여 충신이라면 왕에게 「칠월」을 그린 《빈풍도》를 그림으로 제작하고 국왕이

이를 감상한 일들은, 《실록》에 칭송으로 기록되었다.

이방운, 《빈풍도첩》, 「칠월」 중 2장을 화제로 한 그림의 세부

군신이 함께 읽었다는 노래 「칠월」은 아래와 같다.

이방운의 그림은 「칠월」의 본문을그림 위에 모두 적은 후 노래의 내용을 재현하고 있다.

칠월에는 화성 별자리가 흘러가네

구월에는 옷을 마련해야지.

봄날이라 햇볕 비추고, 꾀꼬리 여기저기서 지저귀네.

여인들은 광주리를 들고, 저만치 샛길을 걸어가 연한 뽕잎을 따네.

봄의 낮은 길고 길어 쑥 뜯느라 정신 없는데,

여인의 마음이 아프고 슬픈 것은, 귀공자님께 시집갈 일이지.

七月流火, 九月授衣.

春日載陽, 有鳴倉庚.

女執懿筐, 遵彼微行.

援求柔桑, 春日遲遲.

採繁祁祁, 女心傷悲, 殆及公子同歸.

-《시경》 「빈풍豳風」 중 '칠월' 제2장

「칠월」의 8장 중 제2장이다. 봄철을 노래하고 있다. 첫 두 구절의 별자리 이야기와 구월의 겨울 준비

이야기는 음력 칠월을 읊고 있는 일종의 후렴구이다. 노래는 곧장 봄날의 농촌이다. 봄이 오고 풀이 돋자

여인들이 들로 나간다. 뽕 따고 쑥 뜯는 노동의 현장이 바쁜 것은 때를 놓치지 않는 것이 중요하기 때문이다.

이 가운데 꾀고리가 노래하고, 시집갈 처녀들의 설레는 춘심이 부모를 떠나는 슬픔의 효심과 교차된다.

이방운, 《빈풍도첩》 중「칠월」 5장을 화제로 한 그림의 세부

이 노래를 화제로 적어 그린 이방운의 그림을 보면, 광주리를 들고 들판에서 쑥 뜯는 여인, 저만치 샛길로

걸어가는 여인들의 모습이 그려져 있다. 봄 들판 노란빛과 여인들의 옷 빛깔에 햇볕이 따뜻하다. 여기에 불어난

시냇물의 옆은 청색이 어울려 생동감 있는 봄날이 화면에 가득하다. 연둣빛 애잎이 갓 돋은 버드나무에 노란

꾀고리 한 쌍이 지저귀니, 길 가던 여인이 이를 바라본다. 「칠월」의 여덟 장 중 제5장 가을철 노래이다.

오월에는 여치가 다리 떨며 울고, 유월에는 베짱이 날개 떨며 울지.

칠월에는 들판에 있다가, 팔월에는 처마 아래 있다가, 구월에는 문 앞에 있다가,

시월이 되면 귀뜨라미가 우리 집 침대 밑으로 들어온다네.

집안의 구명을 막고 귀를 불로 그슬려 쫓으며, 북향의 창을 막고 진흙으로 문을 바르라.

아아, 우리 아내와 아이들이여, 해가 바뀌려 하고 있으니, 이 방으로 들어와 편히 쉽시다.

五月斯螽動股, 六月莎雞振羽. 七月在野, 八月在宇, 九月在戶, 十月蟋蟀.

入我牀下. 穹窒熏鼠, 塞向墐戶, 嗟我婦子, 曰爲改歲, 入此室處.

-《시경》 「빈풍豳風」 중 '칠월' 제5장

이방운의 그림을 보면, 사람보다 훨씬 큰 가을벌레들이 화면의 전경을 차지하고 있다.

커다란 뒷다리와 날개로 귿르은 당당하게 이동하고 있다. 그림의 왼편을 보면, 초가지붕 아래 천장과

벽을 손질하는 작업이 한창인데 커다란 귀뚜라미 한 마리는 벌써 이 집 '문 앞' 까지 당도했다.

절기가 변화하는 엄숙함과 이에 응하는 사람들의 부지런함이 조화를 이루고 있다.

한 편만 더 보겠다.

유월에는 아가위와 머루 따먹고, 칠월엔 아옥과 콩 쪄 먹고

팔월에 대추 따고, 시월에는 벼를 수확하여

이것으로 봄술 담가 어르신네 장수 비네.

칠월에는 오이, 팔월에는 박, 구월에산 삼씨 주우며

씀바귀 뜯고, 가죽나무를 땔나무로 베어서

우리 농부들을 잘 먹인다네.

六月食鬱及薁, 七月亨葵及菽.

八月剝棗, 十月穫稻, 為此春酒, 以介眉壽.

七月食瓜, 八月斷壺, 九月叔苴.

采荼薪樗, 食我農夫.

옛 선조들은 《시경》을 꼭 읽어야 했다. 중요한 이유 중 하나가 풀 이름, 나무 이름, 벌레 이름 등을 두루

익히기 위함이었다. 그래서 《시경》을 모르는 사람은 담벼락을 맞대고 있늕 사람과 한가지라 하였다.

이름을 익히는 것은 세상만물을 인지하는 중요한 방법이기에 그러했을 것이다. 위 노래에서 철마다 먹는

채소와 열매의 이름을 배울 만하다. 제철식품을 제때 수확하여야, 술을 빚어 어르신도 대접하고,

비타민 풍부한 음식을 요리하여 농부들에게 영양보충도 시켜줄 수 있다.

모든 일을 때맞추어 척척 해내는 농민들이 슬기롭기 그지 없다.

이방운, 《빈풍도첩》 중 「칠월」 6장을 화제로 한 그림의 세부

이방운이 그린 그림 속 농민들이 몹시 분주하다. 칠월, 팔월, 구월, 시월의 농사일이 이 한 폭에 담겼으니

그렇게 보이는 것이다. 화면 상단의 농민들은 대추 따는 팔월을 나타내고, 화면 중앙의 논은 벼를 거두는

시월이며, 화면 하단의 지붕에는 박을 따는 팔월의 농부들이 있다. 그 옆으로 농부는 땔감을 소에 싣고 몰아간다.

논에서 일하던 농부들은 벌써 맛난 음식을 먹고 있고, 화면 왼쪽 상단의 어르신은 술대접을 받고 있다.

분주함도 질서가 있고 그 속에 예의가 있다.

그런데, 「칠월」 속 세상같이 행복한 농촌이 이 세상에 존재했을까. 「칠월」 속 농민들은 순박한 마음과 건강한

신체로 자연의 질서에 순응하고 매사 생활에 법도가 있으며 노동현장에서 근면하다. 「칠월」 의 농촌에는 농작

이 풍요롭고 절기에 따른 자연의 변화가 적절하고, 모든 제사가 형통하게 이루어진다. 홍수나 가뭄이 없고, 탐관

오리의 수탈이 없다. 적어도 조선의 역사에서 농촌의 상황이 이렇게 순조로운 때는 없었다. 백성의 30펏네트가

넘는 이들이 노비였다는 사실은 고사하고, 농사짓는 양민들도 말로 다할 수 없었던 고통을 겪었다는 것이다.

이를 애통해한 선비들의 기록 속에 여실히 묘사되어 전한다.

오성대감 이항복이 이「칠월」을 읽은 후, "위로 하늘의 절기 바뀌는 것만 진술하고, 공사公私 간의 업무상 노력은

언급하지 않았구나" 라고 하였듯이, 「칠월」에는 자연의 절기와 농민의 순응이라는 두 층위만 있고 그 사이 정치

행정상의 사연이 없는 것이 사실이다. 사실 「칠월」 의 농촌은 성군이 잘 다스렸다는 주나라의 '이상적 농촌' 이었다.

「칠월」을 읽은 세종대왕은 우리나라 버전의 칠월시 제작을 명하였다. 세종의 국민계몽 의지였다.

「칠월」을 읽은 고종황제는 이 노래의 핵심을 '때를 놓치지 않는 농사일' 이라 하고, 백성들에게 '권농윤음勸農綸音'

(농사를 권면하는 임금님 말씀)을 내렸다. "저 옛날에는 농부들이 새벽에 나가 밭을 갈았는데, 오늘날의 농부들은 아침

늦게야 일어나 쟁기를 잡는다고 한다. ····· 요사이 삼베옷을 만드는 물품이 날로 귀해지는 것은 부녀자들이 베 짜기를

게을리해서이고, 놋그릇이나 옹기나 대바구니 같은 기물이 날이 갈수록 귀해지는 것도

쟁이들이 만들기를 게을리해서이다."

농촌의 어려운 현실이 농민의 게으름 탓이었나. 농민이 땀 흘려 일해야 하듯이

왕도 쉬지 마시라는 교훈으로 「칠월」이 감상되지 않는 순간, 제왕교육의 효력은 작동하지 않는다.

「칠월」 속 농민들의 완전히 순박한 부지런함과 「칠월」 속 농촌의 완벽한 풍요로움이 바로 '문제' 였다

그러나 외면할 수 없는 매력이었다.

「칠월」의 노래가 들려주는 마을은 마치 건강하고 착한 사람들이 모여 사는 동화 속 나라 같다.

이 노래는 듣는 이로 하여금 즐거운 감흥을 일으키게 하고, 그런 마을을 방문하고 싶은 환상마저 가지게 한다.

예나 지금이나 현실보다 나은 세상에 대한 상상은 그 자체로 행복에의 기대를 허락해주기 때문이다.

결론부터 말하자면, 이방운의 「칠월」 그림은 글 읽는 이의 행복한 상상을 위한 그림이라 할 수 있다.

이 그림이 누구를 위한 그림이었을까 궁금하여 당시의 문헌 기록을 찾아보았더니, 마침 이방운이 그린

「촌가사경도」에 대하여 읊은 남공철의 제화시가 전하고 있어 참고로 삼을만하였다. 그 중 여름 장면이 이러하다.

"너른 밭두둑에 푸른 싹이 가득 나고, 들판에는 물이 넘실넘실,

밭 갈던 농부 점심을 먹고자 하니, 보리로 빚은 술이 밥과 함께 있구나."

조선후기 선비들이 감상하는 그림 중, '전가낙사田家樂事' 라는 주제도 있었다.

조선 문인들은 가뭄에 단비를 보고 '전가낙사' 라 시를 읊었다. 그들은 우리 농가의 '전가낙사' 가 얼마나 얻기

어려운지 알고 있었다. 심사정의 그림으로 전하는 「전가낙사」에도 농민의 근면과 풍작이 그려져 있듯이,

「칠월」이 제공하는 이미지들은 이 시절의 선비들이 꿈꾼 '촌가村家' 혹은 '전가田家' 의

행복한 노동 이미지의 상상과 상통하고 있었다.

앞에서 「칠월」의 노래를 세 편 읽어 보았다.

이 노래를 읽노라면 누구라도 그 훈훈하고 넉넉한 촌마을의 정서를 느끼게 된다.

우리가 그러하듯이 조선의 선비들도 그러했을 것이다. 고종도 그러하여 마음이 급하셨던 게다.

이 노래가 전하는 농촌의 평화와 푸요로움은, 이상적 전원의 원형이라는 문학적 코드로 작동하고 있었다.

이방운이 그린 「칠월」은 이러한 코드에 부합하는 그림이었다고 할 수 있다. 오랜 전통 때문에 이 칠월 그림에서

근면을 배워야 한다는 대의를 무시하기란 어려운 일이었겠으나, 이 그림들은 선비들이 꿈꾼

'농가의 행복한 근면' 을 시각화해주는 데 감상의 요점이 있었다고 말할 수 있다.

인용: 고연희 著 <그림, 문학에 취하다>

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (11) (0) | 2021.07.28 |

|---|---|

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (10) (0) | 2021.07.27 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (8) (0) | 2021.07.26 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (7) (0) | 2021.07.25 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (6) (0) | 2021.07.25 |