김이혁 · 김홍도 · 김득신 · 이인문 · 윤제홍 외, 《고산구곡시화병》

종이에 수묵담채, 각 화면 60.3×35.2cm, 19세기 전반, 개인 소장

퇴계선생 이황의 '도산십이곡'은 경상도에 만들어졌고,

율곡선생 이이의 '고산구곡'은 황해도에 만들어졌다.

두 학자의 제자들은 이들이 주자선생의 '무이구곡'에 못지않다고 칭송하였다.

이황과 이이뿐 아니라, 조선의 많은 학자들이 우리 땅 곳곳에 '○○구곡'을 만들었다.

한반도의 구곡경영은 성리학적 생활터전을 이 땅에 만들고자 한 학자들의 의지였고,

학파 내부의 결속에 명분과 운치를 더하는 상징적, 지리적 터전의 생산이었다.

이 가운데 율곡 이이의 고산구곡은 우리 회화사에서 특별한 위상을 가진다.

이이가 그의 구곡을 노래한 「고산구곡가」는 후대에 산수화, 판화, 민화로 거듭 그려지면서

오래도록 회화 주제의 하나가 되었기 때문이다.

여기서는 19세기초(1803)에 제작된 《고산구곡시화병》을 살피고자 한다.

《고산구곡시화병》은 1폭의 기문, 1폭의 총도, 9폭의 구곡도, 1폭의 발문으로 구성된 12폭의 병풍이다.

병풍의 그림은 당시에 활동하던 뛰어난 화가들에게 한 폭씩 맡겨졌다.

각 폭 그림 위에는 이이의 「고산구곡가」(한글)와 송시열의 「고산구곡」 (한역) 외 대학자들의 시문이 적혀 있다.

율곡선생 이이는 사람들의 다양한 모습과 사람들 마음의 작용에 많은 관심을 기울였던 철학자이다.

퇴계선생 이황의 이치理의 절대성을 추구했던 반면, 이이가 기氣의 실제 작용을 중시하였다고 구별되는 이유이다.

이이는 이러한 그의 철학을 토대로 시詩, 혹은 노래에 대하여 다음과 같이 생각하였다.

시를 짓는 일은 배우는 학자들이 잘해야 할 일은 아니다. 그러나 시를 지어 마음을 읊고 '청화淸和'를 펼쳐

가슴속 찌꺼기를 씻어준다면, 마음의 수양과 성찰에 하나의 도움이 되리니, ······

詩雖非學者能事, 亦所以吟詠性情, 宣暢淸和, 以滌胸中之滓穢, 則亦存省之一助, ·····

- 이이, 《정언묘선精言妙選序》에서, 《율곡전서》 권13, 서(序)

'청화' 란, 기를 맑게 하고 기쁘게 함이다. 이이는 사람들의 기가 만 가지로 다르다고 하였다.

기가 맑은 사람, 기는 맑으나 바탕이 잡스러운 사람, 바탕은 맑으나 기가 탁한 사람 등등.

그러나 이들 모두 적절한 수양을 거치면 타고난 어리석음까지 도 고칠 수 있다고 이이는 생각했고,

'청화' 를 펼친 시는 이러한 마음의 수양에 도움이 된다고 보았다. 이이는 시의 감화력을 믿었다.

그는, 시란 모든 소리와 모든 글의 정수이고 시는 사람뿐 아니라 귀신도 감동시킨다고 말하였다.

- 여기서 말하는 귀신이란 유교의 제사의례와 연관하여 유학자들에게 존재하는 실재였다.

그러면, 어떤 시가 그러한 감화력으로 우리의 기를 맑게 해줄 수 있을까?

이이는, '담담하고 깨끗하여 읽는 이의 마음을 맑게 해주는 시가 가장 좋다' 고 하였다.

이이는 이를 '충담소산沖澹蕭散' 이라 불렀다. 이이가 지은 「고산구곡가」는 우리말 시조이다.

음악의 치료 기능을 일찌감치 알았던 것일까.

이이가 우리말로 이 노래를 지은 것은 우리말 노래라야 '청화' 작용에 더욱 효과적이라고 판단한 결과이다.

우리는 이제 율곡선생이 이 노래를 만든 의지를 믿고 「고산구곡가」를 읊조려 볼 일이다.

우리 마음속의 더러움이 씻어지고 기운이 맑아지는 기쁨, 어리석음까지

치유해 보는 기회를 기대해봐도 좋지 않을까.

「고산구곡가」를 살피기 전에 그 주제가 된 고산구곡에 대해여 잠시 살펴보자.

이이가 노래를 부른 고산구곡은 황해도 해주 고산高山의 석담石潭이란 곳이다.

이이가 서른 다섯 살 되던 1570년, 병을 이유로 벼슬에서 물러나 그해 겨울 서너 달을 해주에 머물렀다.

그 다음 해 조정에 나아갔고 다시 석담을 돌아보곤 하였으나 실제로 석담에 머문 기간은 그리 많지 않았다.

7년 후 이이는 석담에 머물면서 《격몽요결》을 지었고, 찾아오는 학생들이 많아지자 그 다음 해 작은 학교인

은병정사를 세웠다. 1578년의 일이다. 「고산구곡가」는 이즈음에 지어진 것으로 보인다.

1584년, 이이는 마흔아홉 살의 나이로 세상을 떠났다. 그 후 몇 년 뒤, 임진왜란이 터져 온 나라는 쑥대밭이 되었다.

이 전쟁 통에 황해도 해주의 고산구곡도 모두 허물어졌다. 이이가 생전에 십만양병책을 강구하며 전쟁에 대비할 것

을 주장하며 우려했던 일이다. 이이가 죽은 후 25년이 지난 1610년, 그의 양아들 이경림이 고산구곡에 대하여 듣고

자 이이의 젊은 시절 벗 간이선생 최립을 찾아갔다. 이때 최립은 일흔이 넘은 노인이었다. 최립은 이이의 아들을

보자마자 이이의 학식과 재능을 떠올리며 자신은 무용지물이라고 한탄하다가 말을 맺지 못하고 눈물을 쏟았다.

그리고 매우 긴 기문을 지어 이경림에게 주었다. 기문의 제목은 「고산구곡담기高山九曲潭記」이다.

이 글을 통하여 우리는 이이가 새로붙인 고산구곡 곳곳의 바위의 속뜻을 상세히 살필 수 있다.

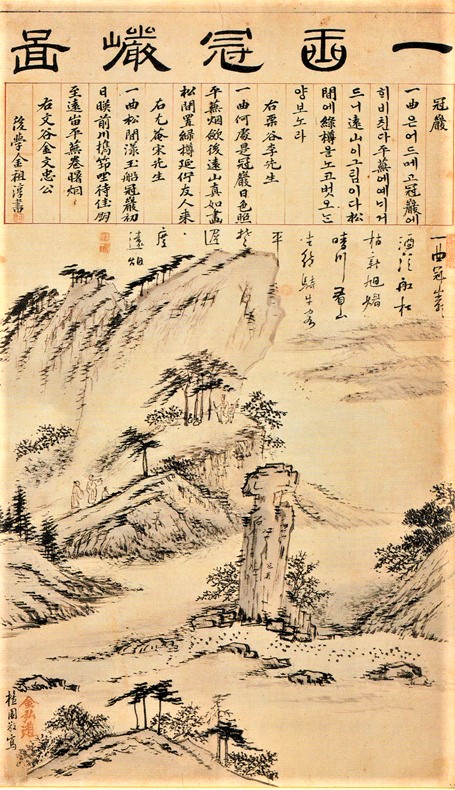

김홍도, 「일곡 관암도」, 《고산구곡시화병》 제3면

「고산구곡가」는 모두 10수이다. 그중 제2수에서 제10수는 아홉 굽이를 차례로 읊고 있다.

주희의 「무이도가」와 동일한 체제이다. 함께 감상할 그림은 1803년에 만들어진 병풍이다.

이 병풍의 각 폭 윗부분에는 한글로 적힌 이이의 「고산구곡가」, 이를 한역한 송시열의 한시,

이이의 학통을 잇는 학자들의 관련 시문이 적혀 있다. 각 폭의 그림은 김홍도를 비롯한 당시

뛰어난 화원화가들이 한 폭씩 맡아 그렸다.

첫 굽이는 어디인가, 갓바위에 해 비친다.

들풀에 안개 걷히니 먼 산이 그림이로다.

소나무 아래 술동이 놓고 벗 오는 모습 바라보노라.

일곡一曲은 어드메오 관암冠巖에 해 비치난다.

평무平無에 내 거드니 원산遠山이 그림이로다.

송간松間에 녹준綠樽을 노코 벗 오는 양 보노라.

최립의 기문에 의하면, 이 '갓바위' 는 우뚝한 선돌立石이다. 이이는 이 선돌을 '관암' 이라 이름하고

관冠을 새로 쓰는 마음을 담았다고 하였다. 이는 관례冠禮, 즉 남성의 성년식을 말한다. 땋아 내린 머리를

상투로 틀어 올리고 관을 쓰며 뜻을 새로 세우는 의식이다. 여기에 아침 해가 비친다. 해가 비치니 안개가 걷히고

먼 산이 드러난다. 안개 걷혀 넓어진 시야에 멀리서 오고 있는 벗들의 모습이 들어온다. 소나무들 사이에 두었다는

술동이에도 맑은 기운의 액체가 담겨있을 것 같다. 상쾌한 빛과 기쁨이 짧은 노래 속에 가득하다.

이를 그린 그림 「일곡 관암도」는 김홍도의 솜씨이다. 그림 중앙에 갓바위가 우뚝하다.

그 바위 밑 부분에 '관암' 이라 적혀 있다. 이 갓바위 뒤 작은 언덕 위에 바위를 향해 섰다가 다시 아래를 내려다 보는

인물이 곧 율곡선생이다. 선생 앞에는 소나무 네 그루가 서 있고 드리운 솔 그늘에는 술동이가 마련되어 있다.

선생 뒤에 선 동자는 등롱을 메고 있다. 날 아직 어둑한 이른 새벽에 이들이 언덕에 올라와 해 뜨는 장관을 맞이

하였다는 것을 표현하는 화가의 재치로 보인다. 선생의 시선을 따라 내려가변 손짓을 하며 올라오느 선비들이 있다.

선생 못지않게 일찍 일어나 선생을 찾아오는 선비들이다. 이들과 동행하던 동자는 주저 앉았다.

둘째 굽이 어디인가, 꽃바위에 늦봄이라.

푸른 물결 꽃잎 띄워 들 밖으로 보내노라.

사람들이 이 좋은 곳 모르니, 알게 한들 어떠리.

이곡二曲은 어드메오 화암花巖에 춘만椿晩커다

벽파碧波에 고즐 띄워 야외野外에 보내노라

사람이 승지勝地를 모르니 알게 한들 엇더리

봄이 되면 꽃바위의 갈라진 틈으로 산석류의 붉은 꽃이 무리지어 피었다고, 최립의 기문이 설명하고 있다.

꽃잎은 떨어져 물길 따라 흐를 것이다. 이는 무릉도원의 도화꽃잎이 흘러내려가 어부를 찾아들게 한 일을

기억시켜 주지만, 꽃잎의 기능과 분위기는 매우 다르다. 이이의 고산에서 흘러내리는 산석류의 붉은 꽃잎

들은 세상 사람을 초대하는 은근한 메시지이다. 그러나 기다림도 요청도 아니다.

더불어 누려도 좋다는 열린 가슴이다.

김득신, 「이곡 화암도」, 《고산구곡시화병》 제4면

김득신이 그린 「화암도」에는 꽃잎이 흘러가는 물굽이를 중심으로 봄꽃의 풍경이 화사하다.

꽃과 물길만을 읊은 시조의 내용을 반영하고 있는 것으로 보인다. 이 물을 물끄러미 바라보는

율곡 선생의 모습이 화면의 빗긴 중앙 벌판에 선명하게 그려져 있다.

셋째 굽이 어디인가, 추른 병풍에 잎이 퍼졌다.

초록나무 산새가 지저귀며 오르내리네.

서려 뻗은 소나무가 바람 받으니 여름 더위 없어라.

삼곡三曲은 어드메오 취병翠屛에 닙 펴다.

녹수綠樹에 산조山鳥는 항하기음上下其音하는지라.

반송盤松이 바람을 받으니 여름 경이 없어라.

이인문, 「삼곡 취병도」 《고산구곡시화병》 제5면

잎 가득 퍼진 푸른 산이 둘러친 병풍 같다. 녹음 짙은 나무에는 산새가 오르내리며 지저귄다.

서리듯이 누워 자란 소나무로 바람이 분다. 최립의 기문에 따르며, 이 소나무가 넓게 드리워져 그 아래로

수백 명쯤 앉을 수 있었다고 한다. 이인문이 그렸다는 「삼곡 취병도」에는 소나무 그늘 아래 주변에 둘러친

산의 녹음을 병풍처럼 뒤로 하신 율곡선생이 허리를 펴고 앉아 계신다. 선생의 모습을 유난히

크게 부각하기 위함인지, 선생 앞의 건축물이 어색하게 축소되어 있다.

고산구곡의 노래는 구곡까지 이어지면서 이이가 산수에 부친 이름이 소개된다.

네째 굽이는 가장 높은 벼랑에 소나무가 있다는 송애松崖, 다섯째 굽이는 산병풍이 둘러진 은자의 공간 은병隱屛,

여섯째 굽이는 고기 잡을 만한 골짜기가 좋은 조협釣峽, 일곱째 굽이는 단풍나무가 바위를 덮은 풍암楓巖,

여덟째는 거문고 연주하듯 청량한 물소리의 금탄琴灘, 마지막 굽이만은 이미 있던 이름 문산文山을 그래도

따랐다고 한다. 이들은 사실상 대단한 절경은 아니었을 것이다. 노래의 마지막 구절 "노니는 이들은 와보지 않고

볼 것 없다 하더라" 는 주희의 「무이도가」의 여덟째 굽이에서 읊은 구절과 매우 흡사한데,

즉 이곳이 세상의절경으로 알려진 곳은 아니었다는 사실을 말해준다.

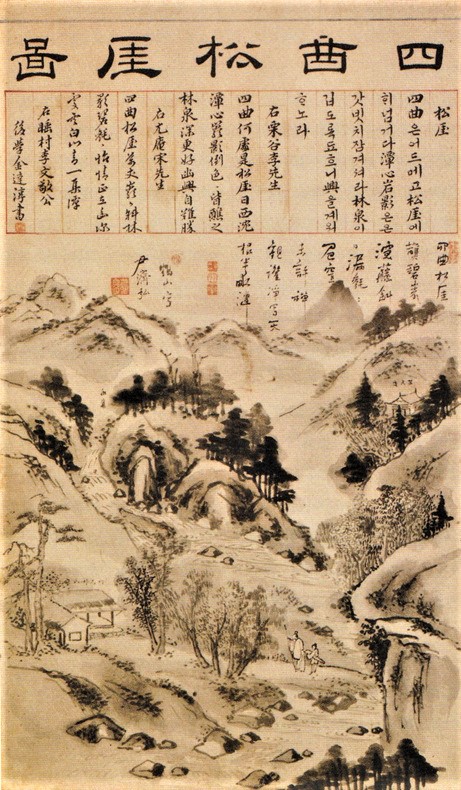

윤제홍, 「사곡 송애도」, 《고산구곡시화병》 제6면

율곡선생이 제4곡의 솔벼랑松厓에 대하여 따로 쓴 기문, 「송애기」의 한 구절을 뽑아본다.

이 글은, 길이 막혔다고 또 그곳이 망가졌다고 안타까워하는 우리 후손들에게 산수를 즐기는

진정한 방법에 대하여 자상하게 일러주기 때문이다.

오호라, 바깥의 경치나 물상으로 즐거워할 만한 것은 모두 다 '참된 즐거움眞樂' 이 아니다.

군자가 즐거워할 것은 그의 안에 있지 그의 밖에 있지 않도다 ·····

'송애' 의 모습은 고산구곡 제4곡을 그린 윤제홍의 「송애도」에서 만나볼 수 있다.

화면 중앙에 소나무의 무성함을 숩윤한 붓질로 그려 솔벼랑을 표현하고 있다.

벼랑과 소나무가 치솟은 아래로 물이 흐른다.

고산구곡 여러 곳 중 이이가 이곳에 대한 기록문記만을 따로 남긴 것을 보면,

이곳에 대한 선생의 각별한 애정을 알 수 있다.

그러나 이렇게 아낀 솔벼랑을 앞에 두고, 이이는 산수라는 '나의 밖' 경물은 나의 참된 즐거움이 될 수

없다는 이치를 말하기 시작한다. 이 글의 결론은 산수경치라는 '나의 밖'과 나의 존재라는 '나의 안' 을

구분 짓는 것이 이미 참다운 즐거움을 가로막고 있다고 한다. 하늘과 땅 사이에 구분이 없듯이 내 속에

그런 간극이 없어야 하늘의 이치를 터득하고 '진정한 즐거움' 을 얻을 수 있다는 말이다. 이러한 즐거움에

이르면 사사로운 욕심이 모두 사라지기에 멋진 산수에 있어도 좋고 그런 산수에 있지 않아도 좋으니,

어딘들 상관없다고 하신다.

그런데, 내 안에서 하늘의 이치天理를 마주하는 정신경지에 어떻게 이를 수 있는가?

성리학의 근거로 제시되는 '하늘의 이치' 라는 것이 있는지 없는지조차 우리는 알기 어렵다.

율곡선생은 그 첫걸음을 알려주신다. 「송애기」의 마지막 문장,

'너 홀로 있을 때를 조심하라' 는 '신독愼獨' 의 가르침이 그것이다.

하늘의 이치가 오묘한 것을 보고 싶으면, 홀로 있을 때를 조심하여야 한다.

홀로 있을 때를 조심하면 내 마음에 틈이 없어지고, 내 마음의 틈이 없어지면 하늘의 이치가 흐른다.

홀로 있을 때를 조심하지 않으면 내 마음에 틈이 생기고, 내 마음에 틈이 생기면

하늘의 이치가 막힐 것이다. 나의 선비들은 이에 힘쓰거라.

이이는 솔벼랑 앞 사객 속에서도 제자들을 타일러 가르치는 것을 잊지 않았다.

생각해보면, 「고산구곡가」는 '진락眞樂' 의 세계로 제자들을 이끌고자 선생이 지은 노래였다.

선생이 전하는 뜻은 이 노래에 담겼지 그곳 해주 고산구곡에 담긴 것이 아니다.

이 노래를 부르며 맑은 기운으로 나를 다스린다면, 참 즐거움은 어디서나 얻을 수 있다.

이 노래 「고산구곡가」가 베풀어 주는 마음의 청화를 누리며 '참 즐거움' 을 얻으면 그만인 듯한데,

후인들은 왜 이렇게 거대한 열두 폭 병풍 《고산구곡화병》을 만들었을까. 병풍의 각 폭 하나하나 살펴보니,

「고산구곡가」의 묘사에 맞추어 산수 특징을 표현하고 그 속에서 거하시는 선생의 모습을 효과적으로 보여

주는 것이 각 폭 그림을 담당한 화가들의 의무였던 것을 알 수 있다. 이 병풍 속 그림들은 고산구곡의 노래를

그린 듯, 고산구곡의 경치를 그린 듯 하지만, 가만히 보면 화면의 주제이자 그림의 볼거리는

그 속에서 생활하고 학문하는 율곡선생의 모습이다.

이 병풍의 규모가 상당히 크고, 그림 위에는 선생의 노래와 대학자들의 시문이 또렷이 적혀 있으니,

이 병풍을 펼치면 돌아가신 율곡선생이 다시 살아나 그들을 기다리시는 전율을 느끼지 않았을까.

병풍 위에 적혀 있는 노래를 다시 읽으며 선생이 가르치신 '참 즐거움' 을 기억할 수 있었을 것이며,

가장 쟁쟁한 화가들의 필력이 화폭마다 담겼으니 그 감동이 적지 않았으리라.

김홍도, 「일곡 관암도」의 세부도

한편 이 병풍의 거창한 크기와 명화들의 당당한 필력에서 이러한 행사를 주관한 학파의 유대감과

자부심을 감지하지 않을 수 없다. 관암을 그린 제1곡의 병풍 화면을 보면, 이 그림의 제목 '일곡 관암도'

아래, 가장 오른편에는 이이의 「고산구곡가」 제1곡(16세기 초)이 한글로 적혀 있고, 그 곁, 즉 상단 중앙에는

우암선생 송시열이 이이의 시조를 한시로 옮긴 한역시(17세기 중반)가 적혀 있고, 그 왼편에는 문곡선생

김수항이 지은 한시(17세기 후반)가 적혀 있다. 가장 왼편에는 후학 김조순(19세기 초)이 시조와 한시를

그의 필적으로 옮겨 적은 사실을 밝혔다. 그 아래의 화면은 당대 최고의 화원화가 김홍도가 그렸다.

화면 위에는 후대의 학자가 여백에 제화시를 넣었다. 이 병풍은 학통을 과시하는 그 시대의 문화행사였다.

또한 이 병풍은 그 시절의 명분을 반영하는 매체였다. 명분이란 표면적으로 제시하여 인정받고자 하는 내용이다.

우리는 이러한 거대한 병풍 제작에서 스승을 받들고자 하는 후학자의 겸손함이 그 시절의 존중받는 가치이고

명분의 근거였던 사실을 알 수 있다. 그래서 우리는 이 병풍을 통하여 율곡선생 이이를 만날 수 있고, 또한 이

병풍을 만든 후학자들의 마음을 만날 수 있으며, 심지어 학통 속에 자신의 위상을 정립하고자 했던

학자들의 숨은 의도까지 읽을 수 있다.

그러나 율곡선생은 한 학파의 스승으로 그치는 인물이 아니었다.

이후로 각계각층의 문사들이 이율곡의 「고산구곡가」를 병풍으로 만들어 보기를 즐겼다.

민화로 분류되는 그림들에는 고산구곡이 소박하게 그려졌다. '무이구곡' 과 '고산구곡' 이

아래 위로 배치된 병풍도 제작되었다. 이느 송시열이 말한 "위로는 주자선생을 아래로는 율곡선생을

받들어 모셨다" 의 배움의 계통을 넘어선다. 다양하게 제작된 「고산구곡도」들은, 큰 학자를 섬기는 자부심,

나아가 높으신 주자선생과 그리운 우리 율곡선생으로 그들의 공간을 장식하고 싶었던

바람이 널리 변졌던 것을 알려준다.

인용: 고연희 著 <그림, 문학에 취하다>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※ ※ ※

현존하는 '고산구곡가' 한글본이 율곡 이이가 지은 원작 아니다 라는 주장이 제기 되었다.

아래는 지상에 보도된 내용이다.

신향림 고려대 연구원, 논문 발표…"박세채가 한문 시 재번역한 것"

(서울=연합뉴스) 박상현 기자 = "고산구곡담(高山九曲潭)을 사람이 모로더니/ 주모복거(誅茅卜居)하니

벗님네 다 오신다/ 무이(武夷)를 상상(想像)하고 학주자(學朱子)를 하리라"

조선시대 학자 율곡 이이(1536∼1584)가 지었다고 알려진 시조 '고산구곡가'(高山九曲歌)의 첫 구절이다. 고산구곡가는

퇴계 이황이 창작한 시조 '도산십이곡'(陶山十二曲)과 함께 16세기에 만들어진 중요한 문학 작품으로 평가된다.

그런데 오늘날 전하는 한글본 고산구곡가는 이이가 지은 원작이 아니며, 후대에 송시열이 이이의 원작을 한문으로 옮긴

글을 박세채가 다시 한글로 번역한 작품이라는 주장이 나왔다.

11일 학계에 따르면 신향림 고려대 한자한문연구소 연구원은 한국한문학회가 펴내는 학술지 '한국한문학연구' 최신호에

발표한 논문에서 "지금 전하는 고산구곡가는 박세채가 송시열의 한역본(漢譯本)을 한글로 재번안한 작품"이라고 밝혔다.

신 연구원은 이이가 고산구곡가를 지었다는 사실은 명확하지만, 사후에 이이의 한글 원고가 사라졌고 박세채가

재번역한 시만 전승됐다고 강조했다.

신 연구원은 우선 이이와 친분이 두터웠던 이해수가 1593년 해주에서 이이를 추억하며 읊은 시에 "누가 다시

길게 구곡사(九曲詞)를 부를까"라는 문장이 있어 이이가 구곡사, 즉 고산구곡가를 지었음을 알 수 있다고 설명했다.

다만 그는 이이 제자인 김장생이 1597년 남긴 '율곡행장'부터 김집이 1654년 지은 '묘지명'(墓誌銘)까지 이이와

관련된 여러 문헌에 고산구곡가에 관한 언급이 전혀 없다고 지적했다.

신 연구원 분석에 따르면 이이가 고산구곡가를 지었다는 기록은 송시열이 주관해 1665년 간행한 '율곡연보'에

처음 나타난다. 이후 송시열은 박세채에게 율곡연보 검토를 맡겼고, 박세채 손을 거친 새로운 연보에 "한글로

고산구곡가를 지었다"는 기록이 추가됐다.

신 연구원은 "박세채가 '율곡집' 증보 필요성을 느껴 1682년 '율곡선생외집'을 간행했고, 여기에 송시열의

한역본이 실렸다"며 율곡선생외집은 언문이 아닌 한문이지만 고산구곡가를 수록한 최초의 문헌이라고 했다.

그렇다면 송시열은 어떻게 고산구곡가를 한문으로 번역한 것일까. 신 연구원은 "김집의 첩이자 이이의 서녀

(庶女, 첩이 낳은 딸)인 여성이 가지고 있던 한글본 고산구곡가를 송시열이 스승 김집의 명으로 한역했고,

20∼30년 뒤 한글본은 사라진 것 같다"고 추론했다.

이어 박세채는 한문 고산구곡가를 1681년 재번역한 한글본을 송시열에게 보내면서 수정을 요청했는데,

이때 송시열이 한글 원본 고산구곡가의 소재를 알고 있었다면 율곡집에 수록하도록 내놓았을 것이라고 주장했다.

문제는 송시열이 1688년 편지에서 "오래전부터 한글본 고산구곡가를 소장하고 있다"고 이야기한 대목이다.

이에 대해 신 연구원은 송시열이 거짓을 말했다고 판단했다. 송시열 본인이 옮긴 한역본이 원작에 충실하다고

판단했기에 박세채의 한글본을 원작으로 둔갑시켜 공개했다는 것이다.

신 연구원은 또 오늘날 알려진 고산구곡가는 언어학적 관점에서도

한문을 한글로 옮긴 흔적이 뚜렷하게 보인다고 지적했다.

그는 판본이 존재해 원본임이 확실하다고 알려진 이황의 도산십이곡과 현재 전하는 고산구곡가를 비교해

"고산구곡가는 도산십이곡처럼 듣는 이를 의식한 구어투 표현이나 다양한 종결어미가 보이지 않고,

시조에서 잘 쓰이지 않는 '∼(로)다' 같은 종결어미가 압도적으로 많다"고 강조했다.

이어 "고산구곡가는 대부분의 어구가 한시의 직역에 가깝다"며 여러 정황상 현전하는 고산구곡가는

원본이 아닐 가능성이 크다고 매듭지었다.

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (9) (0) | 2021.07.27 |

|---|---|

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (8) (0) | 2021.07.26 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (6) (0) | 2021.07.25 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (5) (0) | 2021.07.25 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (4) (0) | 2021.07.23 |