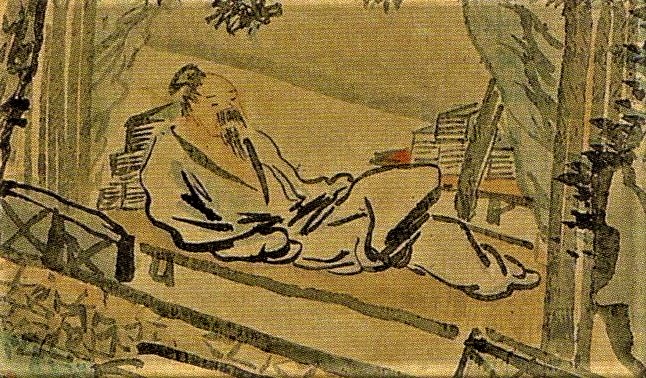

이재관, 「오수도」, 122.3×56.3cm, 종이에 수묵담채, 삼성미술관 리움

책을 쌓아 등을 기대고, 또 쌓아 머리에 베고, 또 잔뜩 쌓아 곁에 두고 책을 읽던 선비가 잠들었다.

이재관이 그린 「오수도」의 주인공이다. 이 그림 위에 적힌 시구는 한가로운 낮잠을 노래하고 있지만,

이 그림 속 잠든 인물의 모습에서 이 시절 문사들을 묵직하게 내리눌렀던 '책冊' 문화의 무게를 느끼지 않을 수 없다.

중국에서 출판 산업이 크게 성황하자 한반도 문사들은 이들을 사 모으고 읽어내느라 열기가 올랐다.

문사들은 꿈을 꾸었다. 커다란 서재 혹은 도서관을 갖고 원하는 책을 마음껏 만들어 내고픈 꿈이었다.

홍길주의 《숙수념》은 그러한 문사의 꿈을 장황하리만큼 구체적으로 엮어낸 새로운 개념의 문학작품이었다.

꿈에 들어 원하는 세계를 구상해보는 상상이란 언제나 있어온 일이지만, 특별히 책, 책의 편찬, 출판, 소장,

그리고 독서를 바라는 꿈은, 이 시절에 발생하여 씁쓸한 공감을 일으킨 조선 지식인들의 꿈이었다.

숙수념

출처: 한국민족문화대백과

조선후기의 문인 홍길주에게는 현실계와 공존하는 가상의 세계가 있었다.

그곳의 이름은 '숙수념' 이다.

(어떤이가) 다시 물었다. "숙수념이 어떤 곳이오?"

(나는) 대답하였다. "나의 별장이지."

(그가 다시 물었다) "어디에 있소?"

(나는) 멋쩍게 창문과 책상과 선반 사이의 작은 틈을 쓰윽 가리키며 말했다.

"여기를 통해서 갈 수 있지요."

(듣던 사람들이 모두 크게 웃는다)

又問: "孰遂念何處?" 答曰: "吾別墅也. 何在.?"

輒妄指牖戶几庋之間, 有小隙子, 曰: "由此入, 可至." 聞者大笑.

- 홍길주, 「숙수념」우(羽), 「季, 孰遂念」중에서

이글의 '나' 홍길주는 웃는 이의 소매를 끌고 그 작은 틈으로 들어간다. 그리고 '숙수념'의 세계를 함께 다닌다.

한참을 구경한 후 이들은 현실로 돌아온다. 현실로 돌아온 이들은 눈을 비비면서 멀뚱이 서로 쳐다본다.

그런 후 이들은 창문 아래 책들이 쌓인 책상과 선반이 있는 '나' 의 작은 방에 그대로 앉아 있는 것을 발견한다.

구리고 함께 웃는다. 숙수념을 함께 다녀온 '나' 의 벗은 정신을 가다듬은 후 말한다.

"내가 알겠소,

숙수념孰遂念(누가 생각을 이루리)이 아니라,

숙수념孰遂念(일찍이 생각을 이루었네)도 아니라,

숙수념孰遂念(누가 생각을 꿈꾸었나)이었군!"

'숙수념' 의 제목을 다시 보면, '누가 생각을 이루리孰遂念' 이다.

홍길주의 작은 서재에 있는 작은 구멍을 통과하면 활짝 열리는 세계이며,

생각으로 만들어지는 곳이며, 꿈을 꾸듯 드나드는 곳이다.

홍길주의 '숙수념' 은 이루어지기를 바라는 생각이다.

소망이라는 절실함으로 늘 마음이 머무는 곳이라, 현실 속에 숨어 있는 또 다른 현실이다.

홍길주는 숙수념을 '현실의 그림자' 라 하였다. 다만 숙수념의 입구는 너무 작아

현실에서 쉽게 발견되지 않는다. 마치 모든 이상세계들이 그러하듯이 말이다.

옥베개玉枕의 틈을 통과했다는 중국의 전설, 동굴을 비집고 통과하여 무릉도원이 나타났다는 상상,

대롱을 통과하면 청학동에 이른다는 고려의 기록 등이 모두 그러했고,

불우한 고아 해리 포터가 런던 시내 기차역의 벽 틈으로 들어간다는

현대 영국 소설도 유사한 발상이다.

홍길주의 《숙수념》은 숙수념 내부에 대한 묘사가 매우 상세하고 방대하지만,

간단히 소개하면 그곳은 현실과 비슷하면서도 현실보다 나은 곳이다.

숙수념에는 홍길주가 생각하는 절과 정원이 있고, 홍길주를 따르는 무리가

있고, 홍길주가 원하는 출판사와 도서관이 있다. 홍길주는 숙수념에 가서

새로 출판되는 책에 머리말을 쓴다.

홍길주가 이렇게 서문을 쓴 책 중에는 《동사문유취東事文類聚》란 제목도 있다.

-《사문유취事文類聚》란 각종인사人事와 글을 모은 중국의 유서類書이다.

《동사문유취》는 '조선의 사문유취' 란 뜻인데, 이 세상에 없는 책이다.

홍길주의 숙수념에서는 이 세상에 없는 책들이 오랜 세월에 걸쳐 제작되고 있었다.

숙수념에서만 이루어지는 일이다.

이 글이 지어질 무렵, 중국에서는 출판 기술이 크게 발달하고 있었다. 중국의 문인들은 자신의 개인문집을

속속 출판하여 판매하였다. 한반도의 상업 수준이나 소비시장에서는 도저히 흉내 낼 수 없는 일이었다.

가진 것을 다 털어 중국의 출판물을 사 모아본들 그들의 방대한 서점과 저재에 비할 바가 못 되었다.

조선의 선비들은 이런 상황 앞에서, 원하는 책들이 가득 꽂힌 자신의 서재, 자신의 책이

생전에 출판되는 야릇한 세계를 꿈꾸어보지 않을 수 없었다.

홍길주의 숙수념은 출판의 꿈이 구체화한 세계였고, 중국의 출판업을 넘어서는 지적 야망이었고,

나아가 이 세상에 출판된 책이라는 물질 매체에만 책이 있는 것은 아니라는 새로운 개념의 세계였다.

이재관, 「오수도」 세부도

한국과 중국의 옛 그림을 보면, 잠자는 모습이 실로 많다. 나무 아래 취하여 잠든 은자, 배 위에 구부려

잠든 어부, 졸고 앉은 스님, 잠든 목동, 잠든 동자, 고개 떨어뜨린 까치, 깃을 웅크린 기러기 등, 이들은

가장 용이한 방법으로 잠시 현실을 벗어나 꿈의 혜택을 누리고 있다 마치 '몽夢' 이란 틀을 이용하는

수많은 문학작품들이 쉽게 소망을 누리듯이 말이다.

문학의 틀로 제시되는 '몽'은 생리적 피로를 풀어주는 잠으로 그칠 수없다.

그림 속에 잠든 주인공들은 설령 그가 한 마리 조그만 새일지라도 현실이 아닌 어떤 세계를 누리는

정신의 소유자들이다. 문학에서 '몽' 의 틀을 마련하여 현실의 부족을 토로하듯,

그림 속의 느긋한 수면도 소망의 실현을 대행해주는 긴장된 통로였다.

이재관이 그린 「오수도」의 주인공이 책에 파묻혀 잠들어 있다.

우리는 주인공의 꿈이 무엇인지 단정할 수 없지만, 만약 저 까다로운 송나라의 황제 휘종이 시절에 나타나

출판의 광경을 목도하고 "한 선비 잠에 들어 꿈을 꾸며 도서관을 경영하네!" 라고 시구를 읊고 이를 화가들

에게 그림으로 그리라고 명령했다면, 책을 쌓고 베고 잠든 이 선비 그림이 황제의 눈에 들었을 것이다.

이재관의 이 그림 위에는 다음 구절이 적혀 있다.

새 울음 오르락내리락

낮잠 자기 이제 좋구나.

禽聲上下, 午睡初足.

이 글귀는 남송의 학자 나대경의 글 「산정일장山靜日長(산이 고요하고 해는 길다)」의 한 구절이다.

나대경의「산정일장」은 중국과 한국에서 그림으로 거듭 그려진 유명한 문학작품이며,

「산정일장」의 첫 구절에서 인용한 북송 시인 당경唐庚의 시구 '산이 고요하기가 태고시절 같고,

해가 길기가 어린 시절 같도다山靜似太古, 日長如少年' 도 널리 인용되는 명구이다.

「오수도」에 얹힌 '금성상하 오수초족' 도 그림으로 종종 옮겨지는 문구였다.

이재관의 그림 중에는 책을 베고 낮잠 자는 선비 혼은 책을 쌓아두고 독서하는 선비의 모습이 유난히 많다.

그가 그런 장면 그리기를 좋아하였거나, 그 주변의 문사들이 그의 이러한 그림을 소유하고 싶어했던 것이

분명하다. 화가 이재관은 문인 홍길주와 같은 시대를 살았다. 이재관은 가난한 집에서 출생하여 홀어머니를

봉양하였다. 뛰어난 그림 재주는 일본인들과 궁정에서 인정받았지만 그는 오래도록 방외화사方外畵師로 머물렀다.

그는 세상을 백안시白眼視하노라고 스스로 화제를 적었고, 이 그림 「오수도」에서는

"나의 붓 아래 한 점 세속 티끌이 없다筆下無一點塵" 는 내용의 인장을 찍었다.

그가 호방한 문인의 기운까지 꿈꾸었던 화가라면, 독서하는 선비 혹은 책을 베고 잠든 선비의 모습을 그릴 때

그 내심의 꿈을 함께 그렸을 것이다. 이 그림 「오수도」가 누구의 부탁으로 그려진 것인지는 알 수 없지만 그에게

그림을 부탁하던 이들이 그 당시의 쟁쟁한 장서가였다는 점과 이재관이 그들과 교유하였던 점을 고려해보면,

「오수도」의 책 속에 묻혀 잠든 선비의 모습에서 이 시절 책에 대한 열망을 느끼지 않을 수 없다.

다시 그림을 살피노라면, 작은 정자에 책만 수북하다. 선비의 정자라면 의당 있어야 했던

악기 한 점도 술병 하나도 없다.

베개는 잠잘 때 쓰는 물건이며, 꿈나라를 받쳐주는 물건이다. 오래전부터 베개는 꿈의 내용에 일종의 기능을

발휘한다는 상상이 있었다. 그래서 베고 자면 신선세계를 노닌다는 '유선침遊仙枕, 의 상상이 있었고, 베고 자면

원하는 꿈에 들 수 있는 '여의침如意枕' 의 상상도 있었다. 여의침에 대하여는 홍길주도 진지하게 논한 바 있다.

이 그림 속 책 베개에 잠든 주인공의 모습은 무엇을 전달하고 있을까.

독서와 지식은 우리에게 자유와 꿈을 확장하게 해주면서, 동시에 모르던 불행까지 깨닫게 한다.

홍길주의 꿈 《숙수념》은 현실의 불만족에서 비롯한다고 할 수 있다. 중국의 문인 황주성도 그랬다.

황주성이 지은 정원의 상상기록 「장취원기將就園記」는 홍길주에게 '숙수념' 의 착상을 제공하고

조선 문사들에게 널리 읽히는 명작이었지만, 그는 자신의 불행을 견디지 못했던 인물이었다.

황주성은 여러 번의 자살을 시도했고 결국은 스스로 곡식을 끊고 굶어 죽었다.

책은 무엇인가? 홍길주는 "천지간의 사물 중에 항상 살아 있어서 죽지 않는 것은 오직 문자, 이뿐이다." 라고

선언하였다. 불사不死의 문자文字라, '책' 으로 만드어지지 않아도 이미 책이다. 그가 머무는 현실은 사라져도

이 책은 사라지지 않는다는 뜻이다. 그가 책으로 만든 '숙수념' 이 영원한 세상이 된 것도 사실이지만, 그가 머문

현실은 그에게 부족이고 불우였다. 닥치는 대로 책을 사 조그만 서재 가득 쌓아도 보지만 중국에서는 새로운 책이

쏟아지고 있었고, 우주에 가득한 불사의 문자들은 중국의 축판에도 담기지 못한 채 허공을 떠돌고 있었다.

홍길주의 《숙수념》을 읽은 후대의 문인 박규수는 「숙수념행」을 지어 깊은 슬픔과 공감을 토로하였다.

재능있는 선비가 뜻을 펼 수 없을 때 이러한 염원이 없을 수 없다고 탄식하였다. 박규수 주변의 여러 학자들도

《숙수념》과 「숙수념행」을 일고 다시 시를 지어 숙수념의 생각을 함께 나누었다. 홍길주 자시도 박규수의 이 글에

감복하였다. 19세기의 학자들이 책을 통한 그들의 꿈 '누가 생각을 이루리' 를 함께 구상하고 있었다고 할 수 있다.

그들 모두에게 홍길주의 《숙수념》이 보여주는 책세계의 꿈이 있었다. 조선후기 한 시절 한반도 지식인들에게 공통된

갈증이었다. 북경의 유리창琉璃창에 꼭대기가 보이지 않게 쌓여 있는 출판물들은 조선의 문사들을 초라하고 무력하게

만들었고, 그나마 이 땅의 세력마저도 누릴 수 없는 문사들은, 한 시대의 우울 속에 꿈을 키워 꿈속 세상을 만들었다.

그것은 꿈에 그치는 것이 아리라고 주장해보지만, 꿈은 꿈이다.

《숙수념》에 베풀어진 지식과 상상이 이러한 갈증을 나누었다면, 이재관의 「오수도」에서 책 베개를 하고 잠든

선비의 모습은 문인들 마음속에 공감의 위로가 되었을 것이다. 새 울어 낮잠 들기 좋은 때라 낮잠에 들었으니,

책 베개의 꿈나라에서는 책에 대한 선비의 소망이 넉넉하게 이루어지고 있을 것 같다.

「오수도」와 《숙수념》은 서로의 관련성이 분명한 경우가 아니다. 「오수도」의 주제는 한가로운 낮잠일 뿐이고,

《숙수념》은 작자 개인의 창의적 환상소설이라고 볼 때, 이 회화작품과 이 문학작품이 만날 방도가 없다.

게다가 화가 이재관이 《숙수념》을 보았다는 증거가 없고, 홍길주가 「오수도」를 감상한 기록이 없으며,

그 시절 이 두 작품을 연결시켜 언급한 글이 있는 것도 아니다.

그러나 그 당시 이 그림을 나누며 소통한 감상자의 입장이 되어 볼 때,

다시 먼 훗날 제삼자가 되어 그 시절 깊숙히 자리한 소망의 속성에 무게를 두고 바라볼 때,

이 두 작품의 비교는 가능하고 또한 자연스럽다. 이 그림 속 가득한 책의 표현은,

이 시절 문사들이 소망했던 독서와 서재의 소망과 분리될 수 없을 것이다.

인용: 고연희 著 <그림, 문학에 취하다>

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (13) (0) | 2021.07.29 |

|---|---|

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (12) (0) | 2021.07.28 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (10) (0) | 2021.07.27 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (9) (0) | 2021.07.27 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (8) (0) | 2021.07.26 |