남문창의비각

1592년 임진왜란이 발발하자 좌랑을 지낸 김경수(金景壽)가 김제민(金齊閔) · 기효간(奇孝諫) · 윤진(尹軫) 등과

함께 전라도 일대에서 의병을 모아 장성 남문(현재의 북일면 오산리 소재)에 의병청을 설치하고 의병활동을 전개

했는데 이를 가리켜 ‘장성 남문 창의’라고 한다. 당시 장성현감 이귀(李貴)가 의병 창의 및 활동을 적극 지원했다.

의병들은 김경수를 맹주로 삼고, 김제민을 의병장으로 하여 북쪽으로 진군하면서 일본군과 맞서 싸우다가

대부분 전사했다. 그들의 충절을 기리고자 호남지역 유림에서 1802년(순조 2)에 남문 오산창의비를 건립했다.

비각 안에 놓여 있는 비석은 사각받침돌 위로 비 몸을 세우고, 지붕돌을 올린 모습이다.

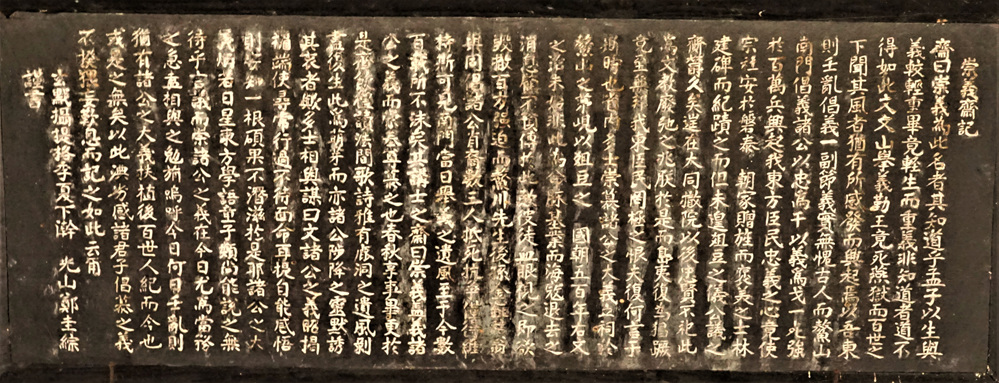

이 비석은 두 개의 제목을 갖고 있는데 하나는 앞면 중앙에 세로로 적힌 ‘호남 어산 남문 창의비’이고,

다른 하나는 뒷면과 양측면의 위쪽에 가로로 새긴 ‘유명 조선 호남 어산 남문 창의비’이다.

앞면에는 비 제목의 양옆에 의병단의 주요 인사들의 이름을 신분별로 나누어

기록했다. 여기에는 승려 9명, 노비 1명의 이름도 포함되어 있다.

오산창의사 전경

(전라남도 장성군 북이면 모현1길 70-7)

오산창의사는 임진왜란과 정유재란 때 장성현 남문(南門)에서 의병을 일으킨 72인의 충절을 기리고 이들의 위패를

모시는 사당이다. 1794년(정조 18) 장성군 북이면 사거리에 남문 창의비를 세우고 단(壇)을 만들어 제사를 지냈다.

그 후 북이면 직도리에 사당 창의사를 건립했다.

1868년 서원철폐령에 의해 철거되었으나 1934년 현재의 위치에 다시 설치하면서 ‘오산사(鰲山祠)’라고 개칭했다.

봉안 3년 만인 1937년 조선총독부의 탄압을 받아 제사가 중단되기에 이르렀다.

1945년 광복과 더불어 사당을 재건했으며 1982년 오산창의사(鰲山倡義祠)로 개칭했다.

제1차 남문 창의

1592년 7월 20일 김경수(金景壽), 기효간(奇孝諫), 윤진(尹軫) 등은 각 고을에 격문을 보내 의병을 모집하기 시작했다.

많은 의병들이 모여들었고 1개월 후인 8월 24일 김경수를 중심으로 하여 제1차 남문 창의가 일어났다.

장성현 남문에 의병청을 세우고 격문을 보내니 고창, 무장, 영광, 순창 등 인근 고을에서 수많은 의병이 모여들었고,

그해 11월 24일 순창현감 김제민을 의병장으로 삼았다. 이들 1,651명의 의병들은 496석의 군량미를 마련한 후 북상하여

직산과 용인 등지에서 일본군과 전투를 벌였다. 의병들은 12월 19일 직산과 이듬해 1월 10일 용인에서 일본군과

접전을 벌였으며 전쟁이 소강상태에 들자 귀향했다.

제2차 남문 창의

고향으로 돌아온 의병들은 명나라와 일본의 강화협상을 지켜보았다. 그러나 협상이 결렬되자 김경수는 1593년 5월 29일, 장성 남문에 의병청을 다시 설치하여 의병을 모집하고 양곡을 비축했다. 장성현감 이귀는 관군 가운데 용력이 있는 병사 40명을 선발하여 의병 300명을 훈련시키는 등 의병활동을 지원했다. 현감의 지원 속에 김경수는 의병 836명, 의곡 629석을 확보했다. 그해 6월 김경수의 아들 김극후(金克厚)와 김극순(金克純)을 대장으로 하는 의병 836명이 진주성으로 들어가 일본군과 혈전을 벌이다가 모두 순절했다.

제3차 남문 창의

정유재란이 일어나자 김경수는 1597년 8월 다시 남문에서 창의했다. 백양사 소속 승병 77명을 포함한 1천여 명의

의병으로 이루어진 의병부대를 편성했다. 김경수의 사촌동생이자 전직 판관인 김신남(金信男)이 이들을 이끌고

8월 25일 경기도로 진군하여 안성 등지에서 일본군과 격전을 벌였다. 성과를 거두기는 했지만

의병 측의 피해도 컸기에 의병군은 9월 10일에 회군했다.

오산창의사는 의병장 김제민, 김경수, 기효간을 비롯하여 당시 함께 의병활동에 나섰던 선비, 전직 관군, 승려 등

모두 72위를 모시고 있다.1) 사농공상(士農工商)의 신분제도가 유지되고 있었지만 위기에 처한 나라를 구하는 데

신분을 초월하여 충절의 기상을 보여준 의미 있는 공간으로 인식되고 있다.

남문창의에 참여한 의병장 신위를 모시고 매년 제례를 올리고 있다.

경내에는 사당 오산창의사, 강당(숭의재), 내삼문(경의문), 외삼문, 유물전시관 등의 건물이 있다.

장성 오산창의비와 창의사는 1985년 2월 25일 전라남도 유형문화재 제120호로 지정되었다.

외삼문 안쪽에 아담한 모습으로 자리한 당간지주 형태의 석조물 한쌍.

무슨 용도인지 꽤나 궁금했지만 해소할 길이....

재실 숭의재

기문

오산창의사묘정비

남문창의현창기적비

장성남문창의비

내삼문(경의문)

사당

사당 후면

김경수

오천(鰲川) 김경수(金景壽)는 1543년 장성군 북일면 오산리 죽남마을에서 의금부도사 김응정(金應井)과

옥천 조씨 사이에서 출생. 7세 때부터 글공부에 힘쓴 그는 하서 김인후 밑에서 공부했으며 34세 때에

참봉 벼슬을 받았으나, 아직 학문을 충분히 닦지 못했다는 이유로 관직에 나아가지는 않았다.

그는 왜란이 일어나자 장성 남문에 의병청(義兵廳)을 세워 아들 김극후, 문하생 김언희 등과 함께

의병을 일으킬 것을 결의하고 격문을 만들어 곳곳에 보냈다.

의병청의 맹주로 추대된 김경수는 의병 2만여 명과 군량미 1천여 석을 모아 여러 지방으로 보내 일본군과

싸우도록 했다. 그 후에도 일본군이 침공해오자 다시 장성 남문에 의병청을 열고 의병과 양곡을 모집했는데

각지에서 지원자가 몰려들어 4일 만에 의병 800여 명을 모집할 수 있었다.

어느 날 김경수는 아들 김극후와 김극순을 불러 놓고 자신은 이미 병들고 늙어서 전장(戰場)에 나갈 수

없음을 한탄했다. 그러자 아들들은 허락해주신다면 먼저 싸움에 나가 대의를 위해 죽을까 한다고

말했고, 김경수는 그들에게 의병을 이끌고 진주성으로 가라고 했다.

그의 두 아들이 진주성으로 가서 성을 지키고자 했으나

1593년 6월 10만 명을 헤아리는 일본군의 총공세를 막아내지 못해 성은 함락되고,

그 과정에서 김극후와 김극순은 전사했다.

1597년 정유재란 때는 김경수의 나이가 54세였지만 종제와 함께 의병을 모아 전주와 여산

(지금의 익산)을 거쳐 경기도 안성까지 진격하면서 일본군 30여 명의 목을 베고, 많은 백성을 구해냈다.

조정에서는 그 공로를 인정하여 김경수에게 군자감정이라는 벼슬을 내렸다.

김경수는 그 후 고향으로 돌아와 살다가 1621년 78세에 별세했다.

김경수의 충의정신을 기리기 위해 당시의 사실을 엮어 ‘남문 창의록(南門倡義錄)’을 펴내고

창의비를 세웠으며, 모현리에 오산사를 세워 그와 여러 의병들을 모시고 있다.

매년 음력 2월 27일 지역 유림이 모여 제례를 행한다.

남문창의록南問倡義錄

1592년 임진왜란 때 전좌랑(前佐郎)김경수(金景壽)가 종제인 전판관 김신남(金信男)과 두 아들

김극후(金克厚)·김극순(金克純)을 데리고 장성현남문(長城縣南門)에서 창의(倡義)한 사실을 기록한

저자 미상의 책으로, 1799년(정조 23)김인순(金麟淳)에 의해 편집·간행되었다.

2권 1책. 목활자본. 규장각 도서에 있다.

권1은 임진사략(壬辰史略)·동궁유의병장(東宮諭義兵將)·유전라도사민(諭全羅道士民)·반칙교서(頒勅敎書)·

반첩교서(頒捷敎書)·남문일기(南門日記)·격문(檄文)·상도체찰사정상국서(上都體察使鄭相國書)·헌곡포전

(獻穀布箋)· 공례장(公禮狀)·통문(通文)·창의비명(倡義碑銘)·거의제원명첩(擧義諸員名帖),

권2는 거의제원사실(擧義諸員事實) 각 1편 등으로 구성되어 있다.

「임진사략」은 임진왜란에 대한 자초지종을 서술한 것으로, 대가(大駕)가 평양으로 몽진한 뒤에 부사 김천일

(金千鎰)이 창의해 나주로부터 수원에 진주한 것, 전부사 고경명(高敬命)이 담양에서 창의해 금산에서 패배한 것,

김경수가 김홍우(金弘宇)·기효증(奇孝曾)·이수일(李守一) 등과 장성남문에서 창의하여 순창현감 김제민

(金齊閔)을 의병장으로 삼아 직산읍(稷山邑)에서 적을 무찌른 것을 기록하여 놓았다.

「동궁유의병장수서」는 동궁이 의병장에게 보낸 유지로, 서울을 수복하려는 의병들의 노고를 치하하고

국가의 존망이 의병들의 손에 달려 있으니 힘써 싸워달라고 부탁한 것이다.

「유전라도사민교서」는 전라도 사민들에게 사기를 진작시킨 유지와, 오직 호남지역이 안전함은 전라도

사민들의 힘이 크기 때문이니 마땅히 각별하게 임전태세를 취할 것을 당부하고, 또한 고경명을 공조참의로

제수해 초토사를 삼고 김천일을 장례원판결사로 제수해 창의사를 삼고, 박광옥(朴光玉) 등

여러 사람에게 각각 벼슬을 내린 기록이다.

「남문일기」는 남문의거에 대한 일기이다. 1592년 7월 18일 의거 당일부터 1597년 8월 25일까지

김홍우 등이 소사(素沙)에서 적을 크게 무찔렀고, 27일 김신남이 또한 많은 적을 섬멸한 것과

9월 10일 고향으로 돌아왔음을 기록하여 놓았다.

「상도체찰사정상국서」는 1592년 임진왜란 당시 정철(鄭澈)에게 보낸 것으로, 군량이 부족해

병사들이 전의를 상실했음을 지적하고, 하루 속히 해결책을 강구할 것을 촉구하였다.

「통문」은 명나라 원병의 출정에 관해 언급한 것이며, 「창의제현사실」은 의병장 김제민을 비롯하여

21인의 의병장들의 명단이 기재되어 있어 당시의 상황을 이해하는 데 역사적 자료가 된다.

해설 : 다음백과 참조

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 선인들의 유람록 <백두산> (0) | 2021.05.09 |

|---|---|

| 장성의 의혼 (義魂) (0) | 2021.04.25 |

| 공부하다 죽어라 (0) | 2021.04.04 |

| 6종의 독립선언서 (0) | 2021.04.03 |

| 한국 다관의 현재 (0) | 2021.03.16 |