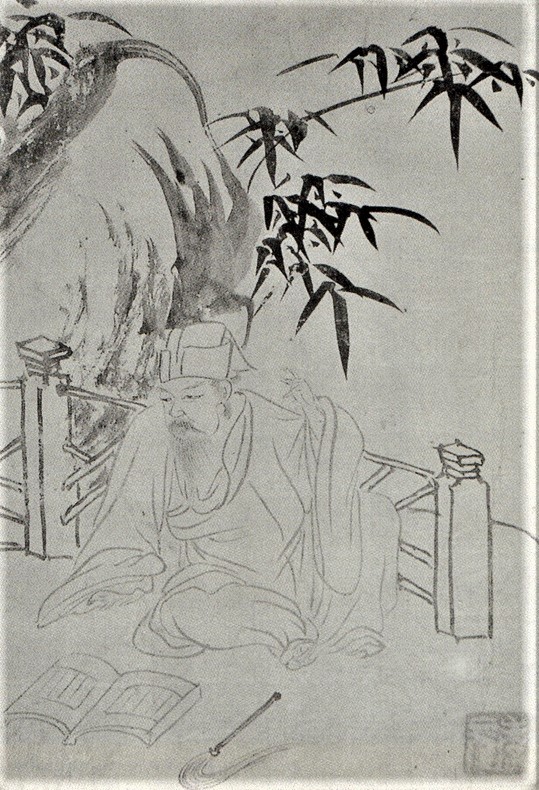

전 안견, 「적벽부도」, 비단에 담채, 161.5×102.3cm, 15세기 중엽 국립중앙박물관

중국 송나라의 문인 소식은 호가 동파東坡여서 흔히 소동파, 동파선생, 동파공 등으로 불렸고,

'동파공의 문장' 이라 하면 명실공히 가장 뛰어난 문장으로 통했다. 특히 소식이 유배지의 뱃놀이를 읊은

「(전)적벽부」와 「후적벽부」는 송나라 문학을 대표한다는 평가를 받을 만큼 중국 문학사의 백미로 꼽힌다.

중국과 한국의 문인들은 이를 매우 애호하여, 적벽이 언급된 시문은 그 수를 헤아릴 수 없고,

적벽부 전문을 옮겨 적은 서예작품과 이를 옮겨 그린 회화작품도 무수하다.

조선초의 안견이 그렸다고 전하는 「적벽부도」는 중국과 한국에 유전하는 수많은 「적벽부도」들 중의

하나가 될 것이다. 이 작품이 안견의 필적이라는 데 대하여는 매우 의심스러운 점이 많지만, 소식의

풍류를 만끽하고픈 조선시대 문사들의 감상이 반영된 그림임에는 틀림없다. 훗날 조선후기의 화가

김홍도가 그린 「적벽야범 赤璧夜泛(적벽에서 밤에 배를 띄우다)」을 보면서, 조선의 문인들이

그토록 좋아했던 동파 선생의 모습을 감상해보도록 하자.

음력 7월 16일이 되면 배를 띄우자고, 조선의 문인들은 미리미리 벗들과 약속을 하곤 하였다.

더운 기운이 다 지나는 철이라 보름달만 뜬다면 뱃놀이에 가장 좋았다. 이를 '적벽의 뱃놀이' 라 불렀다.

소식의 「적벽부」를 따른 것이다. 「적벽부」는 제목이 보여주듯이 '부賦' 라는 형식의 '산문시' 이다.

우리나라에서 크게 성행한 형식은 아니었지만, 소식의 「(전후)적벽부」와 구양수의 「추성부秋聲賦」 등

뛰어난 중국의 '부' 작품들은 우리 문사들에게 매우 애호되었다. 특히 「적벽부」의 유려한 문장과 초월의

철학은 한반도 문사들의 마음을 오래도록 붙들었다.

「적벽부」는 소식이 호북성 황주에 유배되어 지낼 때 지은 것이다. 소식은 왕안석의 개혁안을 반대하고 그

정책을 조롱하다가 투옥되고 황주로 유배되었다. '적벽' 이란 양자강의 한 자락이며, 삼국시대 조조가 주유

에게 참패를 당한 곳으로 유명하다. 적벽의 격전은 《삼국지》에서도 흥미로운 부분 중 하나이다. "가련한

조조 신세 근근생생 도망을 가는구나" 라는 대목은 우리나라 판소리 「적벽가」로도 널리 불린 장면이기도 하다.

소식은 「적벽부」를 지은 뒤 3개월 후 「후적벽부」를 지었으나 여기서는 「적벽부」(「전적벽부」라고도 칭해진다)

만을 소개하기로 하자 제법 길지만 옛 문사들은 마땅히 암송했던 노래이며, 한문과 번역문을 섞어서

목청껏 불렀고, 가락을 넣어 연주하며 불렀던 '흘러간 노래' 이다.

임술년 가을, 칠월 기망(16일)이라.

소자蘇子(소식 자신을 지칭)가 손님들과 배를 띄워 적벽 아래로 노니노라니,

맑은 바람 나직하여 물결 일지 않더라.

술 들어 손님께 권하며 '명월' 시를 노래하고 '요조窈窕' 장章 읊조리노라니

달이 동쪽 산 위로 올라 북두성과 견우성 사이로 서성이고

흰 이슬이 강물에 끼이고 물빛은 하늘에 이어지더라.

한 잎 갈대 같은 배, 가는 대로 맡겨두고 일만 이랑 아득한 물결 헤치노라니,

아득아득 허공에 의지하여 바람을 탄 듯 어디로 가는지 모르겠고

가뿐가뿐 세상 버리고 홀로 서서 날개 달린 신선 되어 오르는가 싶더라.

술 마시고 기분 나서 뱃전을 두드리며 노래 불렀네.

"계수나무 노, 목란나무 상앗대,

맑은 물 내리쳐 흐르는 달빛으로 거슬러 올라라

멀리멀리 내 마음이여, 하늘 한 모퉁이에서

아름다운 그대를 바라보리니."

손님 한 분이 피리를 부는 구나.

그 소리, 나의 노래에 답하는가 싶더니,

훤망하는 듯, 사모하는 듯, 흐느끼는 듯, 호소하는 듯,

남아 울리는 음이 실처럼 가늘게 끝없이 이어져,

잠긴 용을 춤추게 하고, 배에 사는 홀어미를 울리겠더라.

내가 근심스레 옷깃을 여미고 곧추 앉아 묻노라.

"어찌 그러하시오?"

손님이 답하더라.

"달 밝고 별 성긴데, 까마귀와 까치 남으로 날아가노라!

이것이 조조의 시 아닌가요.

서쪽으로 하구를 동쪽으로 무창을 보며 산천 짙푸르게 우거진 곳,

이곳이 조조가 주랑周郞에게 곤욕을 치르던 곳 아닌가요.

형주를 격파하고 강릉으로 내려갈 때,

동으로 가는 배가 천리에 줄지었고 깃발은 하늘을 가렸었지요.

술 따라 강물 굽어보며 창을 비껴 차고 시를 읊던 그,

진실로 한 세상의 영웅이더니, 지금은 어디로 갔나요.

하물며, 저와 당신,

강가에서 고기 잡고 나무하며,

물고기, 새우, 고라니, 사슴과 벗을 삼고

잎사귀 같은 작은 배에 올라 술 들어 권하면서

하루살이 삶을 천지에 부치고 있으니,

넓고 푸른 바다에 한 알갱이 좁쌀입니다.

우리 인생 짧은 것이 슬프고,

긴 강 무한한 것이 부럽습니다.

신선을 끼고 즐겁게 노닐며 밝은 달을 안고 영원히 마치는 것이

얻지 못할 바인 줄 알기에,

남는 소리를 가을바람에 부치고 있었습니다."

니가 말하노라.

"손님께서는 이 물과 저 달을 아십니까?

가는 것이 이와 같으나 아직 모두 가지 않았으며

차고 비는 것이 저와 같으나 끝내 줄지도 늘지도 않았습니다.

변한다는 관점에서 보자면 천지가 한 순간도 변치 않을 때 없으며

변하지 않는다는 관점에서 보자면 사물과 우리가 다할 때가 없습니다.

무엇을 부러워 하십니까?

하늘과 땅 사이 모든 사물은 제각기 주인이 있어

내 소유가 아니면 터럭 하나도 가질 수 없으나,

강 위의 맑은 바람과 산 사이 밝은 달은

들으면 소리 되고 보면 그림이 되어,

가져도 말리는 이 없고, 써도 없어지지 않지요.

이는 조물주가 만든 무진장이니,

니가 그대와 함께 누릴 것이오."

손님이 흔연히 웃으며 잔을 씻고 다시 술을 따른다.

생선 안주 과실안주 다 떨어지고 술잔과 접시만 이리저리.

서로를 베개 삼아 배 안에 드러누워

동녘 하늘 이미 밝아지는 것도 몰랐더라.

壬戌之秋, 七月旣望, 蘇子與客, 泛舟遊於赤壁之下. 淸風徐來, 水波不興, 擧舟屬客, 誦明月之詩,

歌窈窕之章. 少焉, 月出於東山之上, 徘徊於斗牛之間. 白露橫江, 水光接天. 縱一葦之所如,

凌萬頃之茫然.

浩浩乎, 如憑虛御風, 而不知其所止. 飄飄乎, 如遺世獨立, 羽化而登仙. 於是 飮酒樂甚,

扣舷而歌之.

歌曰: "桂棹兮蘭漿, 擊空明兮泝流光. 渺渺兮予懷, 望美人兮天一方."

客有吹洞簫者, 倚歌而和之, 其聲嗚嗚然, 如怨如慕, 如泣如訴, 餘音嫋嫋, 不絶如縷. 舞幽壑之潛蚊.

泣孤舟之嫠婦. 蘇者, 추然正襟 危坐而問客曰 何爲其然也."

客曰, "月明星稀, 烏鵲南飛, 此非曹孟德之詩乎.西望夏口, 東望武昌, 山川上繆, 鬱乎蒼蒼.

此非孟德之困於周郞者乎.

方其破荊州, 下江陵, 順流於東也. 軸艫千里,旌旗蔽空, 釃酒臨江, 橫槊賦詩, 固一世之雄也.

而今安在哉?

況吾與子, 漁樵於江渚之上, 侶魚蝦而友糜鹿, 駕一葉之輕舟, 擧匏樽而相屬, 寄蜉蝣於天地,

渺滄海之一粟,

哀吾生之須臾, 羨長江之無窮, 挾飛仙以遨遊, 抱明月而長終, 知不可乎驟得, 託遺響於悲風".

蘇者曰: "客亦知夫水與月乎. 逝者如斯, 而未嘗往也. 盈虛者如彼, 而卒莫消長也.

蓋將自其變者而觀之, 則天地曾不能以一瞬. 自其不變者而觀之, 則物與我皆無盡也.

而又何羨乎? 且夫天地之間, 物各有主,苟非吾之所有, 雖一毫而莫取, 惟江上之淸風,

與山間之明月, 而得之而爲聲, 目遇之而成色, 取之無禁, 用之不竭, 是造物者之無盡藏也.

而吾與者之所共適."

客喜而笑, 洗盞更酌. 肴核旣盡. 杯盤狼藉, 相與枕藉乎舟中, 不知東方之旣白.

소식의 이 작품은, 죽음이라는 인간의 근본적인 문제를 정면으로 다루고 있다. 또한 손님을 위로하는 소식의 말은

고금의 중국 철학을 끌어안고 있다. 흘러가는 것이 이와 같다는 공자의 말씀을 빌려왔고, 자연과의 일체를 주장하

는 도가의 철학과 생사의 환원적 논리를 펼치는 불교적 논리도 섞어냈다. 그런데 이 노래를 읽노라면 손님을 굴복

시키는 소식의 철학과 논리적 수사학이 전혀 껄껄하게 걸리지 않는다. 쌉싸래한 동동주가 목구멍을 슬슬 넘어가며

온몸을 따뜻하게 데워주듯 매끄럽게 읽힌다. 웅크린 용이며 외로운 홀어미의 신경을 쑤시듯이 건드리는 피리의 선

율이 흐르고 안개 밑으로 물소리가 흐르는 가을밤의 상상 속에서 우리도 그들과 함께 취해가기 때문일까.

소동파의 「적벽부」가 천고의 명문으로 인정되어온 이유는 여기에도 있을 것이다.

이 노래의 주제는 소식이 손님의 슬픔을 극복시키는 논리의 제시에 드러난다

즉 "변한다는 관점에서 보자면 천지가 한순간도 변치 않을 때 없으며, 변하지 않는다는 관점에서 보자면 사물과

우리가 다할 때가 없다" 는 만물일체의 논리이다. 이 논리에 따르면, 천지간 모든 것이 매순간 변하고 있거나 혹은

영원히 변하지도 다하지도 않고 있거나, 둘 중의 하나이다. 우리도 천지 사이에 있으니 변하든 변하지 않든 본질적

으로 생과 사의 구분에 얽매일 이치가 없다. 살고 죽는 구분 자체가 무의미하게 되면, 죽음에 대한 슬픔과 두려움도

있을 수 없다. 그런데 이 논리로 정작 생사를 초월하기란 쉽지 않았던 이유일까. 이 노래 「적벽부」는 조선 땅 문사

들이 술잔을 나누며 벗들과 인생을 위로하는 자리에서 읊어지곤 하였고 아예 술자리를 장식하는 노래가 되어갔다.

이 노래를 사랑하는 문사들이 그들의 생활에 적용하는 방식의 하나였던 것일까. 아니면 이 노래가 전달하는

논리의 거창함이 취기가 올라야 받아들여질 만하여 그랬던 것일까. 조선초기의 집현전 학사였던

양성지는 군신이 어울린 술잔치를 이렇게 읊었다.

한 잔, 한 잔, 또 한 잔,

술잔 들고 강물 보며 신선이 되어보니,

동파공 적벽에서 놀며 높은 언덕 올랐던 일이

나는 부럽지 않구나.

一杯一杯復一杯,

擧杯還作臨江仙.

我不羨坡公赤壁遊, 斷岸千尺窮攀緣

양성지, 「희우정에 따라가 왕명에 응하여 짓다(扈行喜雨亭應制)」중에서

신선처럼 현실을 초월할 수 있었던 그 호기가 부러웠을 것이며, 소식의 문학적 역량이 부러웠을 터.

이후 조선의 시문에서 소식을 '소선蘇仙' 이라 부른 것은 이러한 부러움과 애호의 반영이었다.

소식의 시문이 능글맞도록 매끄러운 것이나 유교적 경건함이 결여된 점을 탐탁치 않게 여긴 조선의

학자들도 적지 않았다. 소식에 대한 비판은 대개 주자학적 엄격함과 견고함 속에서 가시적으로 나타

났으며, 이는 사실상 우리 문학사에서 주자의 영향과 소식의 영향이 가지는 커다란 비중을 방증하는

일이겠지만, 그런 와중에서 소식의 적벽 노래로 술잔을 나누며 배도 띄워보는 것이 조선사회에서 하나

의 문학적, 문화적 관습의 하나로 정착되었던 것은 특기할만한 사실이다.

조선초기의 서거정은 시월 기망에도 한강에 배를 띄우고 어울려 동파선생의 옛 풍모를 본떴다고 자랑하더니

어느해에는 약속한 보름밤 날씨가 좋지 않아 배를 못 띄우게 되자 진창이 된 광진루 나루터를 바라보면서

조물주르 몹시 탓하였다. 박은은 마포나루에 배 띄우고 소선께서도 감탄하시리라 시를 읊었고, 정다산은

칠월 기망 날 송파나루에 달 뜨기를 기다렸으나 비가 내리자 적벽부 구절을 섞어 시를 짓기도 했다.

다음은, 조선중기의 이후백이 소식이 적벽에서 논 것보다 자신이 더 잘 놀아보겠노라 한 풍류 선언이다.

아미산 반달 뜬 가을과 적벽강변 무한경치에

소동파 이적선이 못다 놀다 남은 뜻은

후세에 나 같은 호걸이 다시 놀게 함이라.

峨眉山月半輪秋와 赤壁江山無限景을,

蘇東坡 李謫仙李白이 못다 놀다 남은 뜻을

後世에 나 같은 豪傑이 다시 놀게 함이로다.

이후백, 「소상팔경」 중 '동정추월'

「적벽부」의 주제를 철학적 담화로 심각히 받아들이든 풍류로 즐겁게 받아들이든, 이 주제를 한 폭의

동양화 전통에 옮겨내기는 어렵다. 특별난 풍광이나 사건이 없으니, 조각배에 앉은 선비와 객 외에

그려질 것이 별로 없기 때문이다 - 이 글에서 다루지 않는 「후적벽부」는 좀 다르다.

소식이 아내를 만나 술을 얻고, 벗과 산에 오르고 또 뱃놀이를 하고, 학으로 둔갑하여 나타난

도사를 만나는 등 이야기가 여러 장면으로 나뉘어 전개되기 때문이다.

하지만 「후적벽부」는 우리나라에서는 그다지 흥행하지 않았던 것으로 보인다.

이러한 이유로 조선후기 한 문사는 '「적벽부」는 신이한데 그림으로 그려놓으면 볼거리가 없는 것 같아"

라고도 했다. 그렇지만 조선을 대표하는 대 화가들이 그려낸 「적벽부도」를 들여다보면 감상자에게

제공되는 몇 가지 코드를 찾아볼 수가 있다. 그중 가장 중요한 것은 주인공 소식을 정확하게

표시함으로써 여타의 어부도와 구분 짓고 소식의 기상과 풍류를 전달하는 것이었다.

「적벽부도」의 세부도

안견이 그렸다고 전하는 「적벽도」 속의 인물을 들여다보면 허름한 옷의 노젓는 사공, 콸콸 술을 따르는

동자, 피리를 한 손에 붙들고 앉은 객 등을 하나씩 찾아볼 수 있다. 이들 사이에는 조그만 술잔이 놓인

술상이 있다. 배 위 가장 오른편에 검은 관을 높이 쓰고 산천을 돌아보는 인물이 바로 소식이다.

소식이 쓰고 있는 이 검은 관을 '동파건' 이라 부른다.

김홍도, 「적벽야범赤壁夜泛」

《중국고사도》 8첩병풍 중 제1폭, 비단에 담채, 각 98.2×48.5cm, 국립중앙박물관

김홍도가 그린 「적벽야범」에서도 동파건을 쓴 소식을 볼 수 있다.

이 그림 속 소식은 객의 피리소리가 구슬퍼지자 허리를 세우고 앉았다. 이렇게 물을 참이다.

"어찌 그러하시오?" 그들 뒤로 술 가득한 술동이도 보란 듯 얹혀 있고 절벽으로 표현된 적벽 위로 칠월 기망의

둥근 달이 떠 있다. 동파건을 쓴 소식의 모습이 좀 더 가까이서 그려진 것으로, 김홍도의 「서원아집도」,

「백학관관기」, 「독서」를 들 수 있다. 특히 후자의 그림은 조선후기 조귀명이 소식의 도포를 입고

동파건을 쓰고 소식의 글을 읽노라고 자신의 모습을 묘사한 글을 떠올리게 한다.

이 그림의 배경에는 소식이 좋아한 묵죽墨竹이 자라 있다.

윤두서 「독서」, 《윤씨가보》, 은종이에 수묵, 20×13.4cm, 해남종가

조선말기에는 사뭇 다른 모습의 소식 초상이 한동안 유행하였다. 「동파입극도東坡笠屐圖」이다.

그런데 이 그림 속 동파선생은 커다란 둥근 갓을 쓰고 나막신을 신은 초라한 모습이다.

조선말기 소식에 대한 흠모가 경건함을 요구하는 차원으로 강조되면서 이처럼 소식의 고난을 표현한

그림이 널리 그려졌다. 그렇지만 조선새대 내내 널리 노래로 불리고 그림으로 그려져 감상되었던

소식의 모습은 적벽 아래 배를 띄우고 동파건을 곧추 쓰고 앉은 동파선생, 유배지의 산천이건만

당당하고도 유려한 문체와 논리를 내놓으며 풍류를 만끽하던 호기에 찬 선생의 모습이었다.

이 모습이야말로 오랫동안 한반도 문사들의 마음에 아로새겨진 동파공의 모습이었고,

우리 그림과 문학에 각인된 동파선생의 이미지요,

'소선' 의 아이콘이었다.

유숙, 「동파입극도東坡笠屐圖」

종이에 수묵, 44.1×32.0cm, 일본 도쿄국립박물관

고려시대 청년들을 과거에 합격하자마자 소식의 시문에 몹시 매료되었다.

시험 준비 때문에 마음 놓고 읽지 못했기 때문이었다고. 그런데 중국의 소식은 우리 선조들을 일컬어

변방의 오랑캐라 부르면서, 고려에 책을 하사하거나 팔지 말도록 진정을 고하였고, 우리 사신들이 강남으로

들어가는 것도 차단시켰다. 소식은 중국의 귀한 책이 고려로 흘러들어가는 것을 못마땅하게 여겼던 때문이다.

우리 선조들의 책 사랑이 유난하였으니 서적을 둘러싼 묘한 애증관계가 일었던 것이다.

인용: 고연희 著 <그림, 문학에 취하다>

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (5) (0) | 2021.07.25 |

|---|---|

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (4) (0) | 2021.07.23 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (2) (0) | 2021.07.23 |

| 그림이 된 문학, 문학이 된 그림 (1) (0) | 2021.07.22 |

| 신비로운 영혼의 그림들 (2) (0) | 2021.07.20 |