이인문李寅文, <수옥정漱玉亭>

18세기, 77.3×45.2cm, 국립중앙박물관 소장.

수옥정은 괴산 8경의 하나로, 충주 수안보 길에 있다. 이인문은 김홍도와 동갑이며서 화원으로서

쌍벽을 이룬 인물이다. 수옥은 수석침류漱石枕流의 뜻을 취한 것으로, 옥은 곧 옥수玉水를 말한다.

수석침류는 글자 그대로는 돌로 입을 씻고 흐르는 물을 배개 삼는다는 뜻이지만, 본래 수류석침이라고 하여

흐르는 물에 입을 씻고 돌을 배개 삼는다는 말을 잘 못 말한 것이 그대로 해학어로 된 것이다.

산수간에 노닐려는 뜻을 담은 말이다.

이동항李東沆, 「속리산 유람기遊俗離山記」

26일(무자), 휴암休庵 정처사鄭處士(정동첨)와 벗 노광복과 함께 길을 떠나 북쪽으로 가서밤재를 넘어

관음사에서 쉬었고, 저녁에 삼거리 마을에 투숙하였다. 칡고개에서 한 굽이를 돌아 동쪽을 바라보니,

눈 덮인 높은 산과 옥을 깎은 봉우리들이 구름 하늘 위로 우뚝하게 꽂혀있다.괘련송掛輦松(정이품송)을

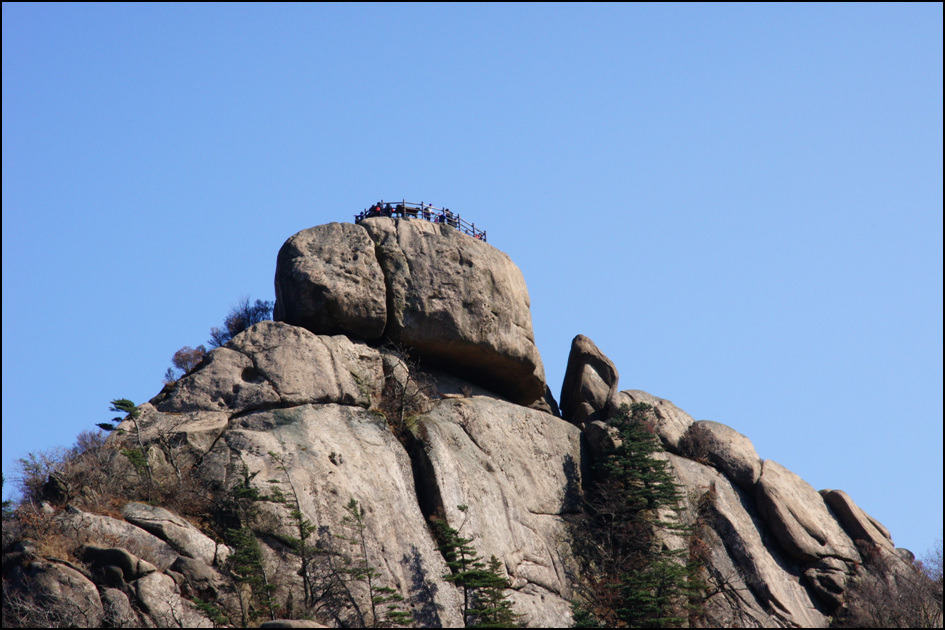

지나 법주사로 들어갔다. 절의 오른쪽에는 수정봉이 있어, 혼자만 유달리 고상하고도 단정하며 후덕하다.

마치 풍악(금강산)에 있는 천일대와 같다. 위에는 거북바위가 있는데, 돌의 등은 궁륭(아치) 모양으로 둥글게

생겼고, 머리는 서쪽을 향하여 쳐들고 있다. 임진년(1592)과 계사년(1693) 사이에 명나라 술객(점술가)이 그 바위를

보고 말하기를 "중국 재보財寶의 기운이 이 바위 때문에 점점 흩어져 없어지게 된다" 고 하고는 그 거북의 머리를

잘라버렸다. 후세 사람들이 재와 진흙을 이겨서 거북의 머리를 잇고, 탑을 세워 진혼을 해주었다.

한낮에 복천사(복천암)에 올랐는데, 절은 이 산중에서 가장 깊은 곳이다.

옛날에 우리 세조(광릉)께서 비빈 및 여러 왕자와 종실, 문무백관을 거느리시고 이 절에서 신미장로(信眉長老,

혜각존자慧覺尊者) 를 방문하여 토지와 농장과 종복들을 넉넉히 내려주시고, 태학사 김수온金守溫을 시켜서

속리산에 얽힌 옛일들을 기록하게 하셨다. 복천사의 동쪽에는 대臺(문장대文莊臺)가 있고, 천왕봉에서 모자성

母子城(충북 보은군 산외면의 옛 성) 까지는 기이한 산봉우리들과 괴상한 바위들이 삼엄하게 드리운 듯하다.

저녁 해가 비스듬히 비추자 옥처럼 흰 바위들이 찬란하게 빛났다.

이 절(복천암)에서 북쪽으로 꺾어져 보현재를 넘으니, 때는 바야흐로 가을이라서 하늘은 높고, 낙엽이 온 골짜기에

가득히 떨어지면서 모두 바스락 소리를 울린다. 중사암에 올랐다. 암자는 산의 뾰족한 끝에 있어서, 높이가 이미

이 산 높이의 절반을 넘는다. 여기서부터는 사네가 뚝 끊어져 매달린 듯하고, 바위 뿔이 아슬아슬하다. 고개등마루를

올라서니 홀연 백석정이 보인다. 백석정은 하늘 한가운데 우뚝하게 솟아 있으니,

정말로 이것이 바로 문장대의 참 면목이다.

드디어 갓과 옷을 벗고 바위틈을 따라 몸을 굽히고 꺾으면서 올라갔다.

바위 틈이 다하면서 바위의 면이 둥글고 평평해져서 마치 큰 왕골자리를 깔아 놓은 듯하다. 이것이 중대中臺이다.

중대 위에는 또 큰 바위가 도끼로 쪼아진 듯하니, 이것이 바로 상대上臺이다. 상대 위에는 저절로 큰 웅덩이가

이루어져 있는데 큰물이 지면 넘쳐을러서 물이 세 줄기로 나뉘어 흐른다. 북쪽 모서리로 넘쳐흐르는 것은 용화로

들어가서 괴강槐江(충남 달천墶川)의 근원이 되며, 동쪽 모서리로 넘쳐 흐르는 것은 용유龍遊로 들어가서 낙강

(낙동강)의 근원이 되며, 서쪽 모서리로 넘쳐 흐르는 것은 석문동石門洞으로 들어가서 금강의 기원이 된다.

중대에서 북쪽으로 나와 가로놓인 사다리 아래에서 몸을 비스듬히 하고 동쪽을 엿보니, 바로 상대上臺 터에

큰 마룻대가 비스듬히 나와 있는 것에 마주친다. 그 아래에는 하나의 맑고 깊은 물이 있는데, 잔잔하게 물이 모여

투명하고 깨끗해서, 사람들이 일컫기를 감로甘露라고 한다. 실낱같은 돌길이 그 왼쪽으로 이어져 있어서, 그 물을

잔질하여 마실 수 있는 길을 이루었다. 그 앞에는 만 길이나 될 바위 벼랑이 있는데, 사방으로 아무 장애가 없어 전

국을 다 둘러 바라볼 수가 있다. 르러므로 천 리를 바랍몰 수 있는 시야를 한껏 다 바라보아서 속세의 티끌과 먼지

들이 가득했던 가슴을 씻어내었으니, 이것이 이번에 내가 대에 올라온 목적이다.

밤에 비가 내려 가늘게 흩뿌리고, 구름이 마치 밥 끊어 뜸이 나는 듯해서 눈앞의 광경을 삼켰다가 토해내고는

해서 어스름하고 흐릿하다가, 이윽고 얼마 안 있어 북풍이 거꾸로 불어와서 검은 구름을 완전히 쓸어버리니,

하늘 끝과 땅의 시작이 찰례로 드러난다. 이에 영남과 기호幾湖 지역의 온 국면, 전남의 반쪽, 치악산의 동쪽,

하수漢水 이북이 활짝 열려서 마치 장수가 손을 들어 부르면서 천왕봉 · 비로봉 · 관음봉 · 보현봉 · 향로봉 ·

모자성 등 여러 봉우리들을 굽어보는 듯하다. 그리고 용화 · 송면 · 용유에 딸린 지명, 청화 · 청계 등 여러 골짜

기들이 중첩하여 모두 신발 밑에 있다. 아! 대단한 것을 보았다. 장엄하기도 하고나!

손가락으로 하나하나 가리키며 보다니. 휴암처사 정씨가 말하였다.

"삼한三漢 땅이 내 눈앞에 있구나!"

그러자 벗 노광복이 붓에 먹물을 찍어 제명題名 할 것을 청하였다. 거사居士(지암거사 곧 이동항)가 말하였다.

"그만두시오. 저 대석臺石을 쪼아서 붉은 칠로 화려하게 만드는 것은 어찌 그 이름을 만세토록 오래 남도록 하려는

것이 아니겠소만, 돌이 닳아지는 날에는 그 이름도 따라서 다 없어질 것이니, 어찌 먹 따위를 돌아볼 겨를이 있겠소?

옛날에 충암沖庵(김정金淨, 1486~1520) 선생과 대곡大谷, 성운成運(1497~1579) 선생이 이 문장대를 사랑하셔서

지팡이와 신발로 유람하는 일이 이어졌지만, 결코 이름을 한 글자도 남기지 않으셨으니, 대체로 달갑지 않게 생각

하셨기 때문에 그렇게 하신 것입니다. 그런데도 그분들의 빛나는 이름들의 자취는 아직도 이 대 위에 남아 있어서,

우리 후생들로 하여금 구름을 우러러보고 바위 위의 이끼를 어루만지며 감상하고 사모하게 만드는 것은 그 백세

百世에까지 전할 그 이름들이 이 우주에서 닳아 없어지지 않을 것이기 때문이오.

이름을 남기지 않은 이름이 정말로 큰 이름이라는 것을 그대는 아시오?"

오래 앉아 있으니 바람이 점점 거세어져 차가운 기운이 뱃속까지 스며든다.

마침내 대에서 내려와 다시 중사암으로 길을 잡아나가니, 암자의 스님이 맞이하면서 노고를 위로하며,

날씨가 맑아서 장쾌히 구경할 수 있었던 것을 치하하여 주었다.

그 길로 산골 물을 끼고 서쪽으로 내려가 2개의 돌문을 거쳐 법주사에 투숙하니,

마치 열자列子가 바람을 몰아서 돌아온 것과 흡사하였다.

문장대

속리산 俗離山

충청북도 보은군 · 괴산군과 경상북도 상주시 경계에 있는 해발고도 1,058미터의 산.

광명산光明山 · 미지산彌智山 · 소금강산小金剛山이라고도 한다. 최고봉인 천황봉을 중심으로 비로봉 · 길상봉·

문수봉 등, 8개의 봉우리와 문장대 · 입석대 · 신선대 등 8개의 臺가 있다.

관음봉에서 법주사 방향 조망.

아래는 <신증동국여지승람>에 전하는 내용이다.속리산은 충청북도 보은報恩의 동쪽

44리 되는 곳에 있다. 아홉개의 봉우리가 우뚝 솟아 있고, 산 정상은 문장루대이다.

천연적으로 돌이 포개져 힘차게 공중에 솟아 있는데, 그 높이는 몇 길이나 되는지 알 수 없으며, 넓이는 3,000명은

앉을 만하다. 臺 위에는 가마솥 같은 구덩이가 있는데, 물이 철철 넘쳐서 가뭄에도 줄지 않고 장마에도 불지 않는다.

이 물은 세 갈래로 나누어져서 반공半空으로 흘러 내려 가는데 동쪽으로 흐르는 것은 낙동강이 되고, 남쪽으로 흐르

는 것은 금강이 되며, 서쪽으로 흘러 북쪽으로 꺾어진 것은 달천이 된다. 산 아래에는 여덟개의 다리를 아홉 번 돈다는

'팔교구요八橋九遙' 라는 이름이 있다. 한 줄기의 물이 빙 돌고 굽이마다 다리가 있는데, 법주사에 이르게 된다.

절의서쪽 봉우리에 거북처럼 생긴 돌이 있는데, 자연히 생겨난 천연석이다.

지암거사 이동항(1736~1804)은 경기도 광주가 본관으로 조선 정조 때의 학자이다. 1790년에는 지리산,

1791년에는 금강산을 유람한 후 기행문을 남겼다. 그것을 「방자유록放恣遊錄」이라고 하였다.

그는 태백산 줄기가 영남과 호남으로 내달려 이룩한 산들 가운데 속리산의 경치가 가장 기이하다고 하였다.

강원도 태백시에 있는 태백산은 높이가 1,560미터에 이른다. 그 줄기가 천 리를 달려서 영남과 호남의 등줄

기를 점령하고 초목이 무성하고 이름난 산과 큰 산봉들이 되었다는 것이다. 그는 심지어

'발해 밖의 우리나라에서 제일 높고 뾰족한 산' 이 바로 이것이라고도 하였다.

1787년(정조 11, 정미) 9월, 지음芝陰 노징盧徵이 상산尙山(경북 상주)땅 화령(상주군 화서면에 딸린 마을)에

제례를 지내기 위하여 갈 때, 이동항이 안내하기로 하고, 하인에게 여행 준비를 시켰다. 마침 가을과 겨울이

바뀌는 철이라서 찬 서리가 몹시 추워서 벌벌 떨렸으나 이동항은 26일 무자戊子 휴암처사 정동첨과 벗 노광복과

함께 길을 떠나 북쪽으로 가서 밤재를 넘어 관음사에서 쉬고, 저물어서는 삼거리 마을에 묵었다.

한편 이만부李萬敷는 「속리산 유람기俗離山記」를 남겨 자신의 유람 행로를

자세히 적은 후 속리산을 다른 산과 비교하였다.

무릇 이 산의 물은 금강산의 만폭萬瀑이나 백천百川 같은 맑음이 없고, 봉우리는 중향衆香 · 혈망穴望 ·망고望高같은

우뚝함이 없으며, 바위는 업경業鏡 · 채운彩雲 · 백운白雲과 같은 결백함이 없고, 골짜기는 구룡연九龍淵 같은 깊숙함

이 없다. 기이한 맛으로 말하면 보덕普德의 기둥 형상이 없고, 삽상함은 은선隱仙이나 만경萬景의 경관이 없다.

이것들은 속리산이 금강산보다 한참 모자라는 것이다. 하지만 청량산淸凉山의 빼어남이 있으면서 포세鋪勢는 그것

보다 크고, 덕유산의 깊숙함이 있으면서 기이함을 드러내어, 지리산보다 훨씬 뛰어나니, 역시 좋고 나쁘고의 품명에

관해서는 말할 만한 것이 있다. 또한 우람한 집과 아스라한 구조물의 경우에는 사람의 힘과 신통의 창조를 극도로

다하였기에 가야산伽倻山의 해인사海印寺와 어근버근하다.

영조 때 학자 강재항姜再恒(1689~1756)은 「속리산기俗離山記」에서 속리산 꼭대기를 문장文莊이라고 하였다.

강재항은 1744년(영조 20, 갑자) 여름 4월 10일(정사) 옥천으로부터 산으로 들어가 법주사에서 묵고, 12일(기미)

에 호암虎巖으로부터 문장대에 오르고, 다시 석문으로부터 돌아와서 수정水晶 가에 앉아서 조망하였고,

13일(경신)에 하산하였다.

한편 정재응鄭在應은 1802년(순조 2, 임술) 9월 화양동을 돌아보고 양월陽月(10월) 길일吉日, 오천烏川에서

「속리일기俗離日記」를 적었다. 그는 화양동 경천벽의 높고 깎아지른 모습과 금사담金沙潭의 맑은 물결을 높이

평가하여, 그것을 바라보면 티끌세상의 마음이 거의 다 소멸된다고 하였다. 그리고 송문회宋文晦 상사上舍의 말을

인용하여 "내 일찍이 금강산을 보았는데, 이 산의 밝고 수려함은 혹 그것을 뛰어넘는 것 같다" 라고 하였다. 그리고

정재응은 송문회의 부친 송환기宋煥基의 평어를 환기하여 화양동의 산수미가 금강산과 비등하다고 말하였다.

조선 후기에는 속리산 동쪽에 민중들이 길지라고 여긴 장수 마을 우복동牛腹洞이 있었다.

정약용이 지은 「우복동가牛腹洞歌」라는 시에 따르면, 그곳은 항아리 모양의 산으로 산봉우리 시냇물이

천 겹 백 겹 둘러싸서 여민 옷섶 겹친 주름 터진 곳이 없는 듯하고, 날아 흐르는 폭포가 성난 듯이 떠들어대며

덩굴 가시나무가 얼기설기 막고 있으며 출입문은 대롱만큼 작디작은 구멍이 하나 나 있어 송아지가 배를 깔아야

겨우 들어갈 정도라고 하였다. 그곳에 들어서면 가파른 절벽이 깜깜하여도 조금 깊이 들어가면 해와 달이 빛나고,

평평한 시냇물에 산자락이 비쳐 흐르며 기름진 땅 솟는 샘물은 농사짓기 알맞았던 듯하다. 그런데 당시 선비들도

두어 마지기 밭이라도 차지하려고 그곳을 찾았던 듯하다. 정약용은 "이 나라가 개국한 지 그 얼마나 오래인가.

종이 위에 누에 깔리듯 인구가 너무 많아, 나무를 하고 밭 일구고 발 안 닿는 곳 없는데, 묵어 있는 공지가 어디가

있을 것인가. 적이 쳐들어와도 나라 위해 죽어야지, 너희들 처자 데리고 어디로 갈 것인가. 아내가 방아 찧어 나라

세금 바치게 해야지, 아아 세상에 어디 우복동이 있을 것인가!" 라고 하여 이상향으로 도피하여 들어갈 수밖에 없는

현실을 개탄한 것이다. 이동항 이하, 이만부 · 강재항 · 정재응의 속리산 유람기에는 이 우복동에 대한

관심이 보이지 않는다. 그것을 시각의 차이라고나 할까?

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 선인들의 유람록 <도고산> (0) | 2021.06.14 |

|---|---|

| 선인들의 유람록 <계룡산> (0) | 2021.06.14 |

| 선인들의 유람록 <마니산> (0) | 2021.06.13 |

| 선인들의 유람록 <용문산> (0) | 2021.06.12 |

| 선인들의 유람록 <운악산> (0) | 2021.06.12 |