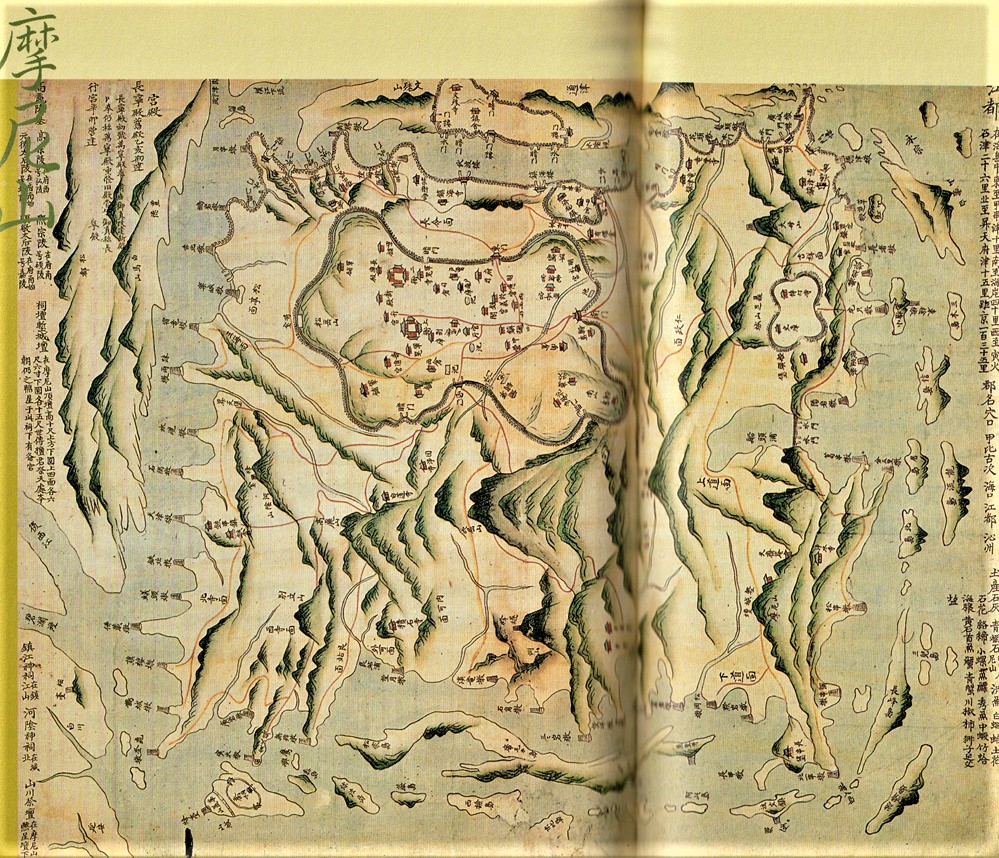

《해동지도海東地圖》 중 <강도江都>, 18세기, 서울대학교 규장각 소장.

강화도 지도로서 매우 상세하다. 강화도 남쪽의 선두포가 아직 간척이 되지 않은 모습을 그대로 보여준다.

지도의 맨 왼쪽 중간에 참성단이 마리산 정상에 있음을 기록해 두었다.

홍석모洪錫謨, 「마리산기행摩尼山紀行」

기미년(1799) 4월 21일, 나귀에 올라 심도沁島, 江華 남문을 나서서 서남쪽 마리산으로 향하였다.

들판의 빛은 멀고 평평하며, 마을 집들은 드문드문 흩어져 있으며, 수풀의 나무 끝과 산의 모서리 맑게 빛나거나

운무에 가려 숨고는 한다. 한쪽의 강물 빛은 높았다. 낮았다 하면서 둥실 떠와서, 강화가 섬이라는 사실조차

잊은 정도였다. 40여 리를 들어가 마리산 아래에 있는 민가에서 밥을 지어 먹었는데,

강 고기와 산나물이 별나게 맛있다.

전등사에 있는 중 수십 명이 죽여粥與를 준비하고 와 기다리고 있었다.

마침내 견여肩與를 타고 산을 오르기 시작하였다. 산 손으로 얽힌 칡덩굴을 붙잡고 다른 한 손으로 우거진 잡초를

헤치며 가는데 기괴한 바위와 우람한 돌들이 화를 내는 듯 혹은 사람을 나꿔챌 듯한 모습으로 우뚝우뚝 서 있다.

가파른 작은 길과 굽은 오솔길로 절벽을 따라 가기도 하고 낭떠러지를 등지고 가기도 하였다. 그러나 견여를 맨

중들은 시내를 건너뛰고 골짜기를 오르기를 원숭이보다 재빠르게 한다. 굽이를 돌아 골짜기와 마주치고 구불구불

가서 울창한 나무숲을 뚫고 지났다. 차츰 산속에 들어가니 하늘을 받친 기둥이 기운 듯하고 봉우리의 형세가

함몰한 듯하여, 바닥에 이르기까지 평평하므로, 이곳이 이미 백 길 높이라는 것조차 모르겠다.

산의 나무들은 빽빽하게 들어서서, 휴식을 취할 만한 그늘이 없었다.

그래서 바위에 올라앉아 다리를 쭉 펴서 내 다리도 쉬고 견여 매는 승려들의 어깨도 쉬게 하였다.

사람들 발소리가 허공에서 나고, 오자락은 구름 바깥에서 풀풀 나부낀다. 아래를 내려다보니, 한 고을의 땅과

흙이, 앉은 자리 아래에 넓게 펼쳐져 있다. 솟아오른 것은 산봉우리요, 흘러내리는 것은 강과 바다로, 하늘과

들판이 맞닿아 사방이 한결같다. 이런 경치를 돌아보고 나서야 이 마리산이 강화도에서 유독 빼어나

유명해서 낮은 구릉들과 견줄 만한 것이 아님을 알 수 있었다.

드디어 산의 정상에 올라섰는데,

그저 10여 길이나 되도록 쌓아올린 돌무더기가 우뚝하니 그 위에 있다.

이상한 생각이 들어서 무엇이냐고 물었더니, 옛날 단군이 이곳에서 감응하여 태어나 단을 쌓고

하늘에 제사를 올린 곳으로, 참성단參星壇이라고 한다. 그래서 그 단 위에 올라가 사방을 살펴보니,

푸르스름한 빛과 호탕하게 드넓은 기운이, 안개인 듯 안개가 아니고 구름인 듯 구름도 아니면서,

하늘과 더불어 안팎이 따로 없고, 동남방에 넘실거리며 아스라한 것이 보이는데, 그것이 곧 바다였다.

공자는 태산에 올라 천하를 작다 여기시고, 옛 사람은 오吳나라 땅 강어구의 비단 필과 백마를 구별하였으니,

그 지량志量과 안력眼力은 일상의 보통 사람들이 미칠 바가 아니었다. 나는 지금 이 산에 올라 장독瘴毒과

노을에 가로막혀, 첩첩 산들과 둥실 뜬 섬들이 고래가 일으키는 거센 파도 속에 출몰하여, 바라볼 수 있는

시야가 고작 백 리에 그치고 있다. 만약 해신海神이 긴 바람을 일으켜 보내어 구름을 걷어내 한 점

막힌 것 없이 해준다면, 하늘가와 땅 끝이 환하게 그대로 드러나, 서쪽으로는 수양산, 남쪽으로는

등래산이 또렷하게 다 보일 것인데 해신이 그렇게 해주지 않는다.

내가 해신에게 무슨 원한이 있어서, 한유가 형악(형산)의 사당에 제사 지내는 글을 지었듯이 해신에게 고하는

일을 하지 않겠는가? 그러나 산꼭대기에 올라 우뚝 서서, 우리나라 땅이 비좁은 것을 한탄하고 동쪽을 가리키면서

'부상扶桑(해가 뜬다는 곳) 도 매만질 수 있다' 하고 해 지는 곳인 엄자를 가리키며 '약목若木을 꺽을 수 있다' 고

말하니 그 지향과 안력이 개구리가 우물 속에서, 또 소인이 대롱을 통해서 하늘을 보듯 시야에 제한되는 것은 아니

지 않는가?, 하찬은 나의 육신을 저 망망대해의 파도에 비교한다면 한 톨의 좁쌀이나 한 알갱이의 겨자씨에 불과하니,

어찌 내 몸을 스스로 작다고 낮출 것이며 또 어찌 높은 곳에 올랐다고 능사로 여기랴? 휙 하고 긴 휘파람을 불고

무너지듯 취해 누워서는, 우주의 맑은 기운과 더불어 그 끝을 알지 못하니, 굴원屈原이 말한 '아래로 우뚝하여

땅이 보이지 않고, 위로 광할하게 트여 하늘이 없다' 고 한 경지가 바로 이러함을 깨닫겠다.

이때 날씨가 화창하고 구름이 가벼우며 산기운이 물씬 일어나 동행한 사람들 가운데 숨을 헐떡이고 땀을 흘려

끝까지 올라오지 못한 자도 많았다. 그래서 서늘한 솔바람에 옷을 말리고 돌 틈에서 솟아나는 물로 뜨거워진

얼굴을 식혔다. 술을 마실 줄 모르는 사람은 꿀물을 먹었으며, 모두 어슬렁거리느라 해가 기우는데도 돌아갈 줄

몰랐다. 내가 만일 이처럼 떠나기가 어려울 줄 진작 알았더라면 하필 이렇게 멀리 와서 구경을 하였을까?

그러나 만일 내가 한 달을 여기에 머문다면, 떠나게 될 때 오늘과 같으리니,

미련을 두어 떠나지 않음이 어찌 떨치고 내 집으로 돌아감만 하겠는가?

내 집은 서울 남산 아래에 자리하여 수려한 수락산 · 도봉산을 마주하고 있고 아차산 · 인왕산이 좌우에

대치하고 있으며 솔밭 · 단풍숲과 오이밭 · 차 밭이 제 위치를 잡아 잘 정돈되어 있다. 집은 서너 칸으로

수만 권의 책을 저장하고, 학 한 쌍, 거문고 하나, 술 한 병을 두어, 아침에는 밭에 물대고 경작을 하며 낮에는

거문고를 켜며 술을 마시되, 술 마시고 노래하는 것을 학과 함께한다. 그러면서 가슴속에는 오경五經과

백가百家의 글을 쌓고 마음속에는 만물과 만사의 이치를 추론한다. 옛글에 "집밖을 나서지 않고도 천하의

이치를 다 안다" 고 하였다. 그러니 내가 이 산을 떠나는 것이 무엇이 가슴속에 그리 서운하랴. 또 지금 사방

으로 분주하게 나다니고 넓은 천하를 떠돌아 노니는 이들이 곤륜산에 오르고 황하를 거슬러 올라가 남쪽

구의산의 계수나무를 꺾고 미려尾閭의 관문을 다 돌아보아, 부주산不周山 꼭대기에서 옷깃을 털고 남해의 큰

바다에서 발을 씻는다고 하는데, 그렇다면 그것은 우주의 큰 것을 보았다고 할 수도 있다. 하지만 그 구경한

것도 고작 겹겹 늘어선 바위 몇 개와 출렁거리는 물에 불과하니 오늘 내가 본 것과 무엇이 다르랴?

또 아까 말한 한 움큼 물과 주먹만한 돌멩이와 무엇이 다르랴?

마침내 견여에 올라, 뒤도 돌아보지 않고 산을 내려왔다.

골짜기를 벗어나니 숲바람과 옷소매를 끌어당기고

새들이 권주가를 노래한다.

정족산성에서 서울 쪽을 바라본 모습이다.

당겨 본 북한산 라인.

마리산 摩尼山

인천광역시 강화군 화도면 소재 해발고도 467미터의 산.

본래 고가도古加島라는 섬으로 바다 가운데 솟아 있었으나 가릉포와 선두포에 둑을 쌓은 후 육지가 되었다.

일제 강점기 때 마니산으로 바꿔 불리다가 1995년 마리산으로 되었다. 마리란 머리를 뜻한다.

정상엔 단군왕검의 터인 참성단이 있다. 그 기원은 명확하지 않으나

1639년과 1700년의 개축 기록이 전한다.

조선 후기의 문인 홍석모洪錫謨(1781~1857)는 1799년(기미) 4월 21일, 강화도 마리산에 올라보고

위의 글을 남겼다. 18세 때 지은 것이다. 홍석모는 본관이 풍산, 호는 도애陶厓이며 대제학 홍양호洪良浩

(1724~1802)의 손자, 이조판서 홍희준洪羲俊(1761~1841)의 아들, 이조판서 홍경모洪敬謨(1774~1851)의

사촌 아우이기도 하다. 음서蔭敍로 관직에 나아가 59세 때 장악우너 첨정사에 임명되었다.

소론 경화세족에 속하였으며 <도애시집陶厓詩集> 50권 21책과 <도애시문선陶厓詩文選> 8권을 남겼다.

또한 홍석모는 1849년(헌종 15) 무렵 중국 종름宗懍의 『형초세시기荊楚歲時記』를 보고 우리 민속을 정리해

<동국세시기東國歲時記>를 저술하였다. 이 책은 우리나라 과거의 1년 행사와 각 지방의 온갖 민속을

233항목으로 분류하여 설명한 것으로 세시기歲時記의 백미白眉이다.

홍석모는 12세 때인 1791년부터 이듬해까지 평양을 여행한 것을 시작으로 죽을 때 까지 강화도 · 개성 · 남한강

· 황해도 · 함경도 · 금강산 · 황간 · 김천 · 금강 · 가야산 · 관동 · 관서 · 남원 일대를 여행하였으며 앞서 보았듯이

46세 되던 해에 연경에 다녀왔다. 그는 여행에서 자득한 것을 문학으로 풀어내려고 시도하였다.

홍석모는1799년 혼사 때 처음으로 강화도 유람에 나섰다. 장인은 한용탁韓用鐸(1759~1817)으로 1809년

한성판윤, 1812년 황해도관찰사를 거쳐 대사헌과 이조파서를 역임하고, 1816년에 함경도관찰사로 나가

임지에서 죽는다. 홍석모는 첫 번째 강화도 유람 때의 시들을 「마리산 기행시摩尼紀行詩」로 엮었고,

위의 「마리산기행」 산문도 남겼다. 그후 23세 되던 1803년 3월에는 첫딸의 백일을 맞아

강화도를 다시 찾고, 동짓달에도 강화도를 유람하였다.

그리고 1804년 봄의 진사시에 합격한 후에는 그 사실을 알리기 위해 강화도로 향하였다.

보통 사람은 자신이 행하는 산놀이의 의미를 지나치게 천착하여 높은 곳에 오르면 시야가 트여 거대한 풍경을

보았다고 자부하기 일쑤다. 하지만 홍석모는 그렇게 말하지 않았다. 사방으로 유람을 즐기는 이들이 곤륜산을

오르고 황하를 거슬러 올라간 것이라면 우주의 큰 것을 보았다고 할 수도 있겠지만, 일반적으로 산수의 유람은

바위 몇 개와 출렁거리는 물을 보는 것에 불과할 따름이다. 더구나 천지우주의 관점에서 보면,

유람객이 보았다는 바다와 산이라는 것은 대개 한 움쿰 물과 주먹만한 돌맹이에 불과할 뿐이다.

이런 점에서 홍석모는 유산유수의 의미를 뒤집었다.

이른바 번안법飜案法을 사용한 것이다.

그런데 그가 자신이 바라본 것을 한 움쿰 물과 주먹만한 돌맹이일 뿐이라고 여기게 된 것은 어째서인가?

마리산에 올랐기 때문이 아닌가? 사실 그는 산수 유람의 의미를 축소한 듯하면서도 실은 산수 유람의 새로운

의미를 파악하고 제시하였다. 대자연의 위대함에 비교할 때 인간 존재가 얼마나 왜소한가 하는 것을

깨닫는 것이 산수유람의 참 의미라고 본 것이다.

인용: 심경호 著 <산문기행>

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 선인들의 유람록 <계룡산> (0) | 2021.06.14 |

|---|---|

| 선인들의 유람록 <속리산> (0) | 2021.06.13 |

| 선인들의 유람록 <용문산> (0) | 2021.06.12 |

| 선인들의 유람록 <운악산> (0) | 2021.06.12 |

| 부지당不知堂 방문 (0) | 2021.06.11 |