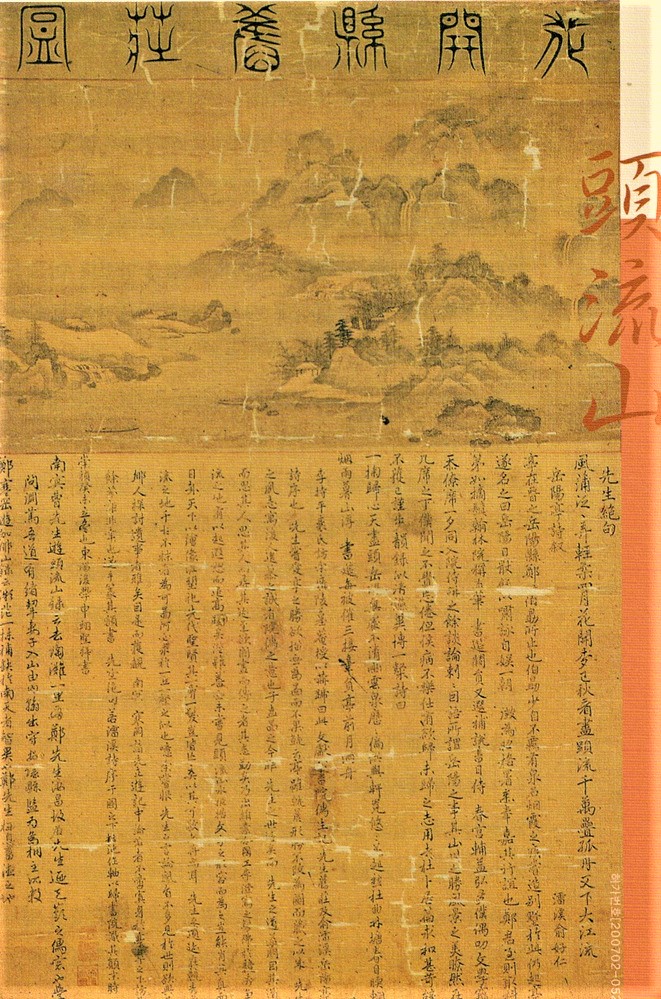

이징李澄, <화개현구장도花開縣舊莊圖>, 1643년, 89.3×56cm, 국립중앙박물관 소장.

이 그림은 동방 오현東方五賢 중 한 사람인 정여창鄭汝昌의 옛 별장인 악양정岳陽亭을 그렸다.

그림 윗부분에는 전서체로 '화개현구장도花開縣舊莊圖' 라 적혀 있고, 아랫부분에는 정여창의

「악양정」 칠언절구와 유호인兪好仁의 시서詩敍와 시 · 신익성申翊聖의 후지後識 · 조식曺植의

「유두류록游頭流錄」 일부 · 정구鄭逑의 「유가야산록遊迦倻山錄」 일부가 신익성의 글씨로

적혀 있다. 선현을 추모하는 뜻과 누워서 산수에 노니는 운치를 함께 담은 화폭이다.

조식曺植, 「두류산 유람록游頭流錄」

5월 23일. 아침에 산을 오르려 하니 옥륜이 밥을 차려주며 우리를 전송하였다.

두류산에 크고 작은 절이 이루 말할 수 없이 많지만 유독 신응사의 물과 돌이 최고라고 한다.

전에 성중려成仲慮, 성원成遠와 상봉上峯에서부터 와서 이 절을 찾은적이 있었는데 근 30년 전의 일이었고,

뒤에 하중려와 같이 와서는 온 여름을 여기서 살았는데 그것도 20년이나 지난 일이 되었다.

이 두 사람은 모두 세상을 떠나고 지금 나 혼자 오고 보니, 마치 전에 은하수에 갔었으면서

멍하니 어느 날에 뗏목을 타고 갔었는지를 잊은 것처럼 되고 말았다.

법당의 부처가 앉은 자리에는 용사龍蛇(가지가 뒤틀리고 얽힌 식물)와 모란이 꽃혀 있고 그 사이에 기이한 꽃들이

섞여 있다. 바깥으로 면한 들창에도 복사꽃 · 국화 · 모란 등이 꽂혀 있어서, 오색 빛깔이 교대로 휘황하여 법당

사람의 눈을 어지럽게 한다. 이 모든 것들은 우리나라 절에서는 없던 것들이다. 절은 구례현 나루터에서 10리

떨어져 있고, 쌍계사에서 10리, 사혜암에서 10리, 칠불암에서 10리 떨어져 있으며, 상봉까지는 하루 일정이다.

칠불사 시내에 이르니 옥륜과 윤의가 나무를 얽어 다리를 만들어 시내에 가로질러 놓았으므로, 모두 느긋한 걸음

으로 천천히 건널 수 잇었다. 시내를 따라 내려와 쌍계사 건너편에 이르자 혜통과 신욱이 물을 건너와서 우리를

전송한다. 건장한 승려 몇 사람이 같이 오면서 부축하여 건네주었다. 다시 6, 7리를 내려와서 말에서 내려 건너려고

하니 전날에 말을 맡겼던 사람과 그 동네 사람 몇이서 닭을 삶고 소주를 내어 우리를 대접하였다.

악양현 아전이 대나무를 엮어 가마처럼 만들어 우리를 메고 건네주었다. 시냇물이 험하고 물살이 세었음 바닥에 박힌

흰 돌이 들쑥날쑥 하였는데 일행과 종들 가운데 한 사람도 넘어지지 않았으니, '물을 잘 건넜다' 고 하겠다. 누군들 잘

건너고 싶어 하지 않을까마는 이로울 때도 있고 그렇지 않을 때도 있는 법이니 이것 역시 운명이라 하겠다. 시내를 건너

10리를 채 못 가서 청룡이 자기 사위와 같이 술병을 차고 와서 생선과 고기를 소반에 차려냈는데 마치 큰 도회지 음식

같았다. 청룡의 아내 수금이는 예전에 서울에서 살았는데 인숙과 강이가 중매를 들어주었더니 고맙다고 인사를 온 것

이다. 여러 사람들이 그들에게 장난을 치고 놀려주었다. 배에 올라 점심밥을 먹고 악양현 앞에 이르러 배를 대고

현의 창고로 들어가 묵었다. 강이는 현의 동쪽 서너 리에 사는 친척 숙모를 가서 뵈었다.

5월 24일. 새벽에 흰죽을 먹고 동쪽 고개에 올랐는데 그 고개 이름은 '세 번 탄식하는 고개' 이다. 고개가 높아 하늘을

가로질렀으므로 오르는 사람이 몇 발짝 걷고는 세 번씩 탄식을 한다고 해서 이런 이름이 붙었다. 두류산의 원기가,

여기서 100리 가까이 올랐어도 기세가 여전히 드세어 조금도 덜해지려 하지 않는다. 우옹은 강이의 말을 타고 홀로

말채찍을 휘두르며 먼저 올라가, 말을 제일봉 머리에 세워 두고 말에서 내려서 바위에 기대어 부채질을 하고 있다.

다른 사람은 모두 조금씩 앞으로 나아가는데 사람이나 말이나 모두 땀을 비 오듯 흘리며 한참만에야 이르렀다.

내가 홀연 우옹을 대놓고 꾸짖었다.

"자네는 말을 탄 기세를 믿고 앞으로 나아갈 줄만 알고 그칠 줄을 모르는구려.

훗날에 의義를 좇는 일에도 반드시 남보다 앞설 것이니 어찌 좋은 일이 아니겠는가?"

우옹이 사과하며 말하였다. "자네가 꾸짖는 말을 할 줄 알았네. 내가 정말 재 죄를 안다네."

강이는 두류산을 돌아보니 검은 구름이 꽉 끼어 자기가 서 있는 곳이 어디인지도 알 수가 없자, 이렇게 탄식하였다.

"산은 두류산만큼 큰 산이 없고, 가까이 있어 한눈에 바라볼 수 있건만 모든 사람들이 눈을 부릅뜨고 보아도

보지를 못하는구나. 하물며 어질기로는 두류산만 못하고, 가깝기로는 눈앞에 대고 볼 수가 없고, 밝기로는

여러 사람이 볼 수 없는 지경이라면 어떠하겠는가.?

함께 눈을 들어 사방을 바라보니 동남쪽의 푸르고 가장 높은 곳이 남해의 뒷산이고, 바로 동쪽에 파도처럼 가득 차

엎드려 있는 것은 하동과 곤양의 산이다. 또 동쪽에 은은하게 높이 솟아 검은 구름 같은 것은 사천의 와룡산이다.

그 사이에 핏줄처럼 서로 꿰어져 얽혀 있는 것은 강과 시내와 바다와 포구가 서로 경락처럼 통하는 곳이다.

산과 강의 견고함은 위나라가 보배로 삼았던 국토보다 낫고 너른 바다에 임해 아스라한 성을 근거로 하면서도

백성들이 섬나라 조무래기 오랑케에게 거듭 곤경을 당한 것은 과부가 베틀 일은 걱정하지 않고

나랏일을 걱정하듯 각자의 책무를 소홀히 한 탓이 아니겠는가?

저물녘에 횡포역에 이르니 배가 너무 고파서 인숙의 여행 상자에 있던 과일과 꿩고기 말린 것을 먹고

술 한 잔을 마셨다. 한낮에 두리현에 이르러 말에서 내려 나무 그늘 아래 쉬는데 갈증이 심하여 사람마다

각기 샘물을 몇 바가지씩 마셨다. 가죽신을 신고 직령直領의 두루마기를 입은 사람이 말에서 내려 훌훌 지나가다가

강이를 보더니 그대로 곁에 앉는다. 어디를 가느냐고 물어 보았더니, 광양의 교관校官(학교 선생)이란다.

마침 장끼가 짹짹거리며 울기에 이백李栢이 활을 끼고 시위를 매겨 가까이 다가섰더니 꿩이 훌쩍 날아가버렸다.

모든 사람이 웃었다. 우리가 운수雲水 속에 있을 때는 운수가 아닌 것은 눈에 들어오지도 않았다. 그러다가 인간

세상으로 내려와 보니 보이는 것은 별것이 아니고, 서당 훈장이 지나가는 것이나 산꿩이 날아가는 것도 시선을

줄 만하게 되었으니 어찌 견문을 넓히지 않을 수 있겠는가?"

저녁에 정수역에 이르니 여관 앞에 정문旌門이 세워져 있다. 정씨는 승선 조지서의 아내로 문충공 정몽주의

고손녀였다. 승선은 의인이었다. 높은 바람이 불자 벽을 사이에 두고도 한기를 느끼듯이 해서, 연산이 제대로

임금 노릇을 하지 못랄 줄 알고 물러나 10여 년을 살았건만 그 화를 면할 수 없었다. 부인은 재산을 몰수당하고

종이 되었지만 젖먹이 두 아이를 안고 신주를 등에 지고 아침저녁 세사를 거르지 않았다.

절개와 의리를 모두 이룬 자취가 지금 여기에 있다.

보아하니, 높은 산과 너른 시냇가에서 얻은 바가 없지 않지만, 한유한 · 정여창 · 조지서 등 세 군자를 높은 산과

너른 시내에 비겨 보면 10층 보우리 위에 옥돌 하나를 씌운 것 같고, 만 이랑의 바다 위에 달이 하나 돋은 것과 같다.

바다와 산 300리 길을 구경한 끝에 세 군자의 자취를 하루 동안에 본 셈이다. 물을 보고 산을 보다가 사람을 보고

세상을 보니, 산중에서 열흘 동안 좋은 기분을 가졌던 것이 하루 동안에 좋지 못한 기분으로 바뀌고 말았다. 훗날에

권력을 잡고 농간을 부리는 자가 이 길을 지난다면 어떤 생각을 가질지 모르겠다. 또한 산속을 지나다 보니 돌에

이름을 새긴 것이 많았는데 세 군자의 이름은 돌에 새겨놓지 않았다. 하지만 그 이름이 만고에 전해질 것이니,

만고의 역사를 바위로 삼음과 어찌 비교하겠는가?

홍지弘之가 또 요리 잘하는 사람을 시켜 역에다 음식을 장만해 놓은 지가 4, 5일이나 되었다.

생원 이을지와 수재 조원우가 와서 인사를 하였다. 저물녘에 이을지의 아버지가 술을 가지고 왔고 조광우도 왔다.

밤에 역관에 들어 방을 잡았는데 방이 매우 작아서 허리를 굽히고 들어가야 하고 다리를 펼 수가 없었고 벽이라고는

바람을 가리지 못하였다. 처음에 들어갔을 때는 도무지 잘 수 있을 것 같지 않더니 이윽고 네댓 사람이 머리를

맞대고 서로를 베고 달게 자면서 밤을 보냈다. 이로 보면 습관에서 얻은 성품이

이윽고 점점 아래 수준으로 변하는 것을 볼 수 있다.

앞이나 뒤나 같은 사람이었는데, 청학동을 들어갈 때는 신선이라도 된 듯 여겨 그것도 모자라듯 하였다.

다시 신응동으로 들어가매, 거기서는 신선의 세계인 요지瑤地에라도 오른 듯하되 그것도 모자라서 은하수에

배를 띄워 하늘에 올라 학을 몰아 하늘로 치솟아서, 티끌세상에 내려 오지 않으려고 하였다. 그러다가 마지막에는

개미 언덕만도 못한 좋은 방에서 새우잠을 자면서도 그것을 자기의 분수로 달게 받아들이고 있다.

그러니 아무 지위도 없이 현재에 만족은 하더라도, 견문을 늘이지 않을 수 없고 머무는 곳이 작고 낮아서는

않되겠다는 것을 알 수 있다. 착하게 되는 것도 습관으로 말미암은 것이며, 악을 저지르는 것도 역시

관습으로 말미암는다. 위로 올라가는 것도 그 사람이고 아래로 떨어지는 것도 그 사람이니,

다만 발 한 번 내딛는 데 딸린 일이다.

지리산 자락에 은거하여 평생을 보낸 처사 조식曺植(1501~1572)은 두류산을 일러 무릉도원이라 했다.

두류산頭流山 양단수兩端水를 녜 듣고 이제 보니,

도화桃花 뜬 맑은 물에 산영山影조차 잠겼에라.

아희야, 무릉武陵이 어디오, 나난 옌가 하노라.

그는 지리산은 무려 17번이나 올랐다. 특히 1558년(명종 13, 무오) 57세 되던 해에는 5월 10일(음)부터

25일까지 무려 16일간 문도들과 함께 지리산에 올랐고, 경승을 탐방한 기록을 「두류산 유산록遊頭流錄」으로

엮었다. 가정 곧 1558년 5월에 진주목사 김홍金弘, 홍지弘之 · 수재 이공량李公亮, 인숙寅淑 · 고령군수

이희안李希顔, 우옹愚翁 · 청주목사 이정李楨, 강이剛而과 함께 두류산으로 놀러갔다.

중간에 조환 · 원우석 · 이백 · 김경 · 김사성 · 백유량 등이 참석하였는데 그 일정은 다음과 같다.

삼가 계부당(진주 금산에 있던 이공량의 집) → 사천 → 장암 쾌재정 → 사천만 → 곤양 앞바다 → 하동포구

→ 하동 → 악양 → 삽암 → 도탄 → 정여창 구거지 → 화개 → 쌍계석문 → 쌍계사 → 불일암 → 지장암 →

쌍계사 → 신응사 쌍계사 앞 → 화개 → 악양현 현창(1박) → 악양현 → 삼가식현 → 횡포역 → 두리현 →

정수역 → 칠송정 → 다회탄 → 뇌룡사.

남명 조식은 여러 기생들과 종, 취사를 주관하는 고을 아전 등을 데리고 지리산에 올랐다.

이를테면 5월 19일에는 오암을 오르는데, 나무를 잡고 잔도를 타면서 나아갔다. 원우석은 허리에 찬 북을 치고.

천수는 긴피리를 불고, 두 기생이 그 뒤를 따르면서 선두 대열을 이루었다. 나머지 여러 사람은 앞서거니

뒤서거니, 물고기를 꿴 것처럼 줄지어 앞으로 전진하면서 중간 대열을 이루었다. 각국년과 요리사 및 음식을

운반하는 종 등 수십 명이 후미 대열을 이루었고, 승려 신욱이 앞에서 길을 안내하며 갔다. 또한 불일암에 모여

물을 마시고 밥을 먹을 때는 절 문밖 소나무 밑에 나와 앉아서 주거니 받거니 하면서 한껏 술을 마셨다. 아울러

악기를 연주하고 노래를 부르고 피리를 부니, 그 소리가 사방에 울려 퍼지고 산봉우리에도 메아리쳤다.

그런데 조식은 노정의 곳곳에서 도심道心을 기르는 문제를 환기하였다.

지장암地藏庵을 찾아가니, 모란이 활짝 피어 있었는데, 그 가지 하나가 마치 은구슬 한 말을 모아 놓은

듯하였다. 그곳에서 곧장 아래로 내려 갔는데 하 번에 두서너 리를 갈려간 다음에야 겨우 한 차례 쉴

수가 있었다. 이윽고 양의 어깻죽지 고기를 삶을 정도의 짧은 겨를에 문득 쌍계사雙溪寺에 도착하였다.

당초 위쪽으로 오를 적에는 한 발짝을 대디디면 다시 한 발짝을 내딛기가 어렵더니, 아래쪽으로 달려

내려올 때에는 발만 들어도 몸이 저절로 흘러 내려가는 형국이었다. 이것이 바로 '선善을 좇는 것은

산을 오르는 것과 같고 악惡을 좇는 것은 무너져 내리는 것과 같다' 고 하는 일이 아니겠는가?

조식은 산놀이에서까지도 살벌한 현실 속에서 매 순간 정의義인지 사사로운 이익利인지를 구별하여 오로지

선과 정의의 끝을 붙잡으려고 고투하였다. 산림 선비의 기개가 잘 나타난다. 훗날 정구鄭逑는 가야산에 올라

소리암蘇利庵에서 내려오면서 "참으로 남명 조 선생께서 가르치신 바 '선을 따르기는 산을 오르듯이 어렵고

악을 따르기는 무너져 내리듯 쉽다' 고 하신 말씀이 오늘의 '찾제(주제에 딱 맞음)" 라고 하였다. 그도 산놀이

에서 수양의 문제를 환기한 것이다. 이황李滉은 조식의 「두류산 유람록」을 읽고 "산수에 노닐며 경승을

탐구한 사적을 볼 수 있는 이외에도, 그때 그때 뜻을 부친 말이 격정적이어서 읽는 사람으로 하여금

섬뜩하게 하므로 그 사람됨을 상상할 수 있게 한다" 고 하였다.

남명 조식은 합천 생으로, 과거 급제한 부친을 따라 서울에서 교육을 받으며 자란 인물로,

그의 숙부 조원경이 1519년의 기묘사화 때 억울한 죽임을 당하고, 그의 부친 역시 관직을 박탈당하자,

벼슬길을 포기, 지리산 자락 덕산의 산천재에 들어 쟁쟁한 이름을 떨친 후학들을 양성하게 된다.

기축옥사를 계기로 퇴계학파는 남인, 남명학파는 북인이 되었다. 1624년 인조반정 이후 남명학파의

중심인 북인은 숙청을 당하고, 퇴계학파의 남인은 서인의 붕당정치 파트너로 정치적 입지를 굳힌다.

남명학파와 그 문하는 현세에 이르러서야 그 존재와 무게감이 부각되고 있는 상황.

조식은 「유두류록」 끝부분에 다음과 같은 쇠회를 토로하였다.

내가 일찍이 이 산을 왕래한 것으로 치면, 덕산동을 들어간 것이 세 번이고,

청학동과 신응동을 들아간 것이 세 번이며, 용유동을 들어간 것이 세 번이고, 백운동을 들어간 것이

한 번이며, 장항동을 들어간 것이 한 번이다. 내 어찌 산과 물을 탐내어 왕래하는 것을 번거롭다 여겨

꺼지지 않았겠는가? 내 평생의 계획은 화산 기슭 한 자락을 빌려 노년을 보낼 땅으로 삼고자 함이다.

그러나 세상사가 마음대로 되지 않아 머물러 살 수 없을 줄 알고 맴돌면서 생각만 하다가 눈물만

흘리며 돌아 나오곤 했다. 이렇게 한 것이 열 번이나 된다. 이번 여행은 초가 지붕에 달린 박과 같이

죽은 송장이 되려 했으나 이나마도 다시는 오기 힘들게 되었으니 어찌 슬픈 일이 아니랴.

현재 지리산 안에서도 조식의 체취가 가장 많이 남아 있는 곳은 백운동 계곡이다.

일찍이 남명이 남겼다는 백운동白雲洞 · 용문동천龍門洞天 · 영남제일천석嶺南第一泉石 등의 글자가 암석에

새겨져 있다. 조식은 그곳에서 "푸르른 산에 올라보니 온 세상이 쪽빛과 같은데 사람의 욕심은 그칠 줄 몰라 아름다운

경치를 보면서도 세상사를 탐한다" 라는 시를 지었다. 혼탁한 세속을 미워하여 지리산에 올라 호연지기를 기르고

또 마음의 평온을 찾으려고 하였던 그의 모습을 이 시에서 상상해 볼 수가 있다. 오늘날에는 지리산 종주 및 등반

코스가 선인들의 유람 때와는 비교가 되지 않을 정도로 많아졌다. 그러나 그 모든 길들에서, 선인들과 산에 올라

정신세계를 확충하였던 그런 체험을 하게 되는 것은 아니리라. 그렇기에 외줄기 길이 그리울 때가 있다.

산수를 그린 그림에 외줄기 길이나 외나무다리가 종종 나오는 것은 다 까닭이 있는 것이다.

김홍도金弘道, <눈 내린 날의 바깥놀이>

100×49cm, 파리 기메박물관 소장.

양대박梁大樸, 「두류산 기행록頭流記行錄」

초 7일(무술). 흐림. 한밤에 일어나 앉아 묵묵히 기도하였다.

장차 해가 뜰 때 몹쓸 구름이 짖궂게 방해할까 두려워서였다.

나는 옷자락을 떨치고 밖으로 나와 하늘을 우러러 날씨가 어떨지를 점쳤다.

그때 문득 하늘이 한쪽으로 쏠리고 달과 별이 기우는 듯하여, 움찔 물러서며 놀라고 말하기를

"검푸른 하늘이 여전히 그대로 있고 위아래 보이는 것이 보는 위치에 따라 다르게 보일 뿐인데 '하늘이

기울어져 장차 무너질지도 모른다' 고 함부로 생각하니, 그대 또한 기杞나라의 쓸데없는 걱정을 하는 사람이구려"

라고 하였다. 서로 마주 보며 한바탕 웃었다. 그런 후에 비로소 산이 하늘과 가깝다는 사실과,

몸을 지극히 높은 곳에 두면, 소원이 예전과 달라짐을 알게 되었다.

승려 일원이 급히 다가와 말하기를 "장경성(長庚星. 일명 태백성)이 반짝이니, 날이 밝아질 것입니다" 라고 하였다.

우리들은 급히 밖으로 나가 천단봉天檀峰 꼭대기에 서서 기다렸다. 그러나 너무 이른 시각이어서 온 세상이 어두컴컴

하여 상하를 분별할 수 없어서, <장자莊子> 이른바 '애당토 시초가 있지 않음'이 있는 듯하여, 홍몽鴻濛이 아직 갈라

지지 않고 혼돈混沌이 아직 깨뜨려지지 않아서, 망망하게 어찌할 바를 알지 못한다는 상태와 똑같았다. 조금 뒤 금계성

이 제자리를 잡아서 극極이 없는 듯한 가운데 극이 있게 되었다. 애당초 시초가 있지 않았던 태로부터 청탁이 제자리를

잡는 상태에 이르기까지는 성인이 계신다 하여도 논할 수 없을 것이거늘, 우리들이 어떻게 말로 표현할 수 있겠는가?

한참 동안 앉아 기다리니 밝은 빛이 점점 가까워지고, 붉은 기운이 하늘에 비치자 동방이 밝아졌다 어두워졌다 하였다.

해가 떠오르려 하자 붉은 구름이 만 리에 뻗치고 서광이 천 길이나 드리웠다. 양오(해)가 불끈 솟아오르니 여섯 마리

용이 떠받들고 나오는 듯하였다. 천오天吳(바다의 신) 는 달아나 숨고 해약海若(바다의 신)은 깊숙히 숨어버렸다.

자라는 놀라 뛰어오르고 파도는 거세게 솟구쳤다. 해가 하늘의 길이 이르자 온 우주가 환해졌다.

작은 바다의 미세한 티끌이나 터럭도 낱낱이 헤아릴 수 있게 되어 깊숙이 숨어

사악한 짓을 하는 무리들이 그 안에서 농간을 부릴 수 없었다.

내가 오춘간에게 말하기를 "그대는 저 하늘과 물을 아는가? 물이 하늘에 떠 있는 것인가,

하늘이 물 위에 떠 있는 것인가? 하늘 밖에 물이 없고, 물 밖에 하늘이 없는가? 하늘이 회전하지 않고

물은 증감이 없는가? 그대처럼 박식하고 통달한 사람이 아니면 내가 어디서 얻어들을 수 있겠는가?" 라고 하였다.

오춘간이 말하길 "내가 망령된 말을 해볼 터이니 그대도 허튼 소리로 들어두게. 하늘은 그 끝이 물에 잠겨있으면서

쉬지 않고 강건하게 운행하며, 땅은 그 축이 허공에 서려 있으면서 만물을 싣고 그 무게를 감당하네. 큰 바다는 넓고

넓어 온 세상을 감싸고 있네. 해와 달이 오가니 황도黃道(해의 운행로)와 적도赤道(달의 운행로)가 그 길이며, 별들

은 여기저기 벌여 있으니 12궁이 그것일세. 하나의 기가 무르녹고 엉켜 산과 강이 되었으며, 양의兩儀(천지)가 처음

나뉘어져 사람들이 마침내 번성하게 되었네. 풀과 나무가 무성하며 사슴과 돼지가 뛰노는 것까지 그 모든 것이, 도道

가 운행하여 그렇게 되지 않은 것이 없네. 이를 한마디로 말하면 '천지는 하나의 큰 덩어리' 라고 말하겠네. 큰 덩어리

가 하나의 물 위에 떠 잇고 만물이 그 큰 덩어리에 매달려 있는 것일세. 하늘이 회전하는 것은 북두성이 주관하고, 물이

불었다 줄었다 하는 것은 미려尾閭(바닷물이 빠져나간다는 큰 구멍)가 주관하네. 그대는 내 말을 어찌 생각하시는가?"

라고 하였다. 나는 매우 기뻐서 "두 가지를 물었는데 열 가지를 얻어들었으니, 대단하구려" 라고 하였다.

말을 마치기도 전에 기다란 무지개가 하늘 끝까지 드리우고, 하늘빛이 점점 낮아졌다. 산 아래를 굽어보니

구름 기운이 자욱하다. 서둘러 지팡이를 찾아들고서 나는 듯이 산에서 내려왔다. 미처 헐암에 이르기도 전에

봉우리와 골짜기가 구름에 덮여 어두워지고, 눈이 허공에 가득 날리기 시작하였다. 일행 모두 맨몸으로 그

눈을 다 맞아, 옷이 무거워져서 걸을 수가 없었다. 간신히 새로 지은 제석당에 들어가서는 불을 지피고 옷을

말렸다. 각자 떡 한 조각과 물 한 그릇씩 먹고 누워 날이 맑아지길 기다렸다. 오춘간이 삼베옷 입은 두 사람을

만나 물외物外(속세의 바깥)의 일을 헤아리며 선취仙趣에 대해 토론하였다. 또 간간이 피리 반주에 맞추어

몇 편의 시를 읊조리는 것을 듣기도 하였는데, 매우 맑고 빼어났다. 이들의 말은 세인과 전혀 달랐다. 아마도

노오盧敖가 약사若士를 만난 것이나 혜강嵆康이 왕렬王烈을 만난 경우와 같아서, 참된 비결을 전해주려 하였

던 것이 아니겠는가? 하지만 오춘간은 뼈속까지 속세의 때가 묻어 받을 수 없었으니, 애석하도다.

저녁 무렵이 되어서야 구름 잎사귀가 조금 걷히고 비기운도 잠시 그치면서, 산봉우리가 모습을 드러내고

햇빛이 구름장 사이로 새어 나와 비추었다. 나는 산책을 하다가 먼저 산을 내려가니 일행이 모두 따라 나섰다.

중간에 잠시 하동바위에서 쉬며 물을 마셨다. "높은 곳은 부여잡고 오르기 어렵지만, 낮은 곳은 구릉처럼 가기 쉽다"

고 한 말이 참으로 맞도다. 백문당 주인이 거친 밥을 내왔는데, 한번 배를 든든히 할 수는 있었다. 아이들이 늦가을

과일을 소매 속에 가득 따가지고 와주었다. 이 또한 산행하는 한 가지 흥취이다. 저물녘에 군자사로 들어가 묵었다.

청명한 달이 봉우리에 떠올라 넝쿨 뻗은 창가에 빛이 어른어른 하였다.

마음이 아주 쇄락해져서 밤새 이야기를 나누었다.

두류산을 등람하면서 선경에 노니는 즐거움과 우주의 질서를 생각하게 된 깨우침을 매우 맛깔스럽게

표현한 글이다. 양대박(1544~1592)은 내 마음이 그곳(두류산)에 가 있지 않은 적이 없었노라 토로하고 있다.

왜일까? 라고 자문하고, "그것은 아마도 그 산이 바다를 삼킬 듯이 웅장하고 천지간에 우뚝 서 있어서

신선들과 고승들이 모여 살기 때문이리라고 자답하였다.

1560년(경신) 봄, 양대박은 승주昇州 관아의 부모님을 찾아뵙고 돌아오는 길에 봉성鳳城(구례)을 거쳐 섬진강을

따라 내려가 화개동으로 들어가 쌍계사 · 청학동 · 신흥사 · 의신사를 돌아보았다. 1565년(을축) 가을에는

상사(성균관 유생) 신심원申深遠 등과 더불어 운성雲城(남원시 운봉면)을 거쳐 황산荒山(남원 운봉과 아영의

경계) 을 돌아 백장사百丈寺에 투숙하고는 천왕봉에 올라 영신사迎神寺와 좌고대 등을 돌아보았다.

다시 1580년(경진) 가을에는 이순인李純仁(1543~1592)과 더불어 구례군 토지면 내동리에 있는 연곡사燕谷寺를

돌아 보았다. 1586년(병술) 가을, 9월 2일부터 12일까지 10일간 친구 오적吳積과 함께 두 번째로 듀류산을 올랐다.

그때 오적이 일록日錄을 적고, 양대박이 그것을 토대로 「두류산기행록」을 적었다.

양대박은 말미에 다음과 같은 감상을 덧붙였다.

아! 두류산 유람은 이번이 두 번째이고, 상봉에 오른 것도 두 번째였다. 단풍잎을 감상하고 일출을 본 것은

부차적인 일이었을 뿐이다. 다만 다행스럽게도 시를 주고받을 수 있는 오춘간과 함께하고, 이야기를 나눌

수 있는 청허옹과 함께하고, 웃음을 선사한 양광조와 함께 할 수 있었다. 이 세 사람은 천하에서 구하려고

해도 쉽게 만날 수 없는 사람들이다. 애춘의 노랫소리와 수개의 아쟁소리와 생이의 피리소리는 늘 보는

흔한 일이라고 하겠지만, 만약 물외인物外人으로 하여금 그 소리를 듣게 한다면 우리가 산에서 만난 삼베

옷 입은 사람을 흠모하였던 것처럼 좋아함이 있을 것이다. 사담 근처에다 터를 잡은 일은 내가 전에 열 번

이나 오가면서도 얻지 못했던 것인데 이번에는 문득 그럴 수 있었다. 예전의 유람이 정신만 수고롭게 했을

뿐임을 바야흐로 깨닫게 되었다.

양대박 등의 두류산 기행 전말은 오적이 빠짐없이 일록으로 적었지만 양대박은 그것을 재편해서 기행록을 다시

지었다. 양대박은 "내가 늙어서 문을 닫고 명상에 잠기는 날, 아이들에게 펼쳐 읽게 하고 팔걸이에 기대어 듣기

를 기대하기 때문에 기행록을 다시 짓는다" 고 하였다. 이른바 '문을 나서지 않고도 강산을 모두 본다' 는 것을

의도한 것이다. 그런데 양대박은 "유람록에 실은 것은 모두 내가 소유한 것들이므로" 얻은 바가 많지 않느냐고

자부하였다. 그러면서 산의 높음과 바다의 큼, 골짜기의 깊음과 바위의 괴이함 같은 풍경은 아무리 많은 종이와

붓을 사용한다 하여도 다 기록할 수 없을 것이라고 하였다. 그만큼 그의 이 기행록은 외부의 풍광을 단순히

스케치한 것이 아니라 여행 중에 경험한 정신의 운동 궤적을 드러낸 것이라고 말할 수 있겠다.

산에 오른다는 행위가 풍경을 받아들이는 일로 그치는 것은 아니라, 때로는 또렷한 의식으로 풍경을

해석 하기도 하고, 때로는 몽롱한 상태에서 생각을 반전시키면서 한 걸음 앞으로 나아가는,

정신의 운동 행위인 것이다.

인용: 심경호 著 <산문기행>

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 선인들의 유람록 <금강산 2편> (0) | 2021.05.16 |

|---|---|

| 선인들의 유람록 <금강산 1편> (0) | 2021.05.16 |

| 선인들의 유람록 <지리산 I편> (0) | 2021.05.12 |

| 선인들의 유람록 <한라산 > (0) | 2021.05.10 |

| 선인들의 유람록 <백두산> (0) | 2021.05.09 |