변월룡의 풍경화는 초상화에 비해 덜 주목받았지만, 작가의 개성과 미묘한 내면세계를 발견할 수 있는

또 다른 장르다. 전쟁의 공포와 비극을 극복하고 다시 일상을 즐기게 된 레닌그라드 시민들의 삶, 화려한

도시의 풍경 교회나 성채 등 러시아의 전통적인 건축물, 설경, 생명력 가득한 광활한 초원과 강 등을 그린

풍경화는 소련인이자 고려인인 그가 지닌 이중의 정체성을 내포하고 있다. 소련에서 풍경화는 영혼의

언어를 갖지 않고 이데올로기적으로 모호하다는 이유로 중시되지 않았지만, 애국심을 불러 일으키는 조국

의 풍경과 근대공업국가로서의 면모를 보여주는 풍경은 허용되었다. 레닌그라드에서 멀리 떨어진 극동

자주 찾은 변월룡의 풍경화에서도 이러한 특징이 보인다. 그는 구불구불하게 뒤틀린 소나무를 주로 그렸다.

사실적이고 세밀하게 재현된 그의 소나무 이미지에는 디아스포라의 향수와 내적긴장, 고독 등 사실적이고

내밀한 정서적 울림이 배어 있다. 그래서 익숙하면서도 낯설고, 현실적이면서 동시에 비현실적인

심리적 풍경을 만들어 낸다.

<모스크바> 1949, 59.5×83.5cm, 캔버스에 유채

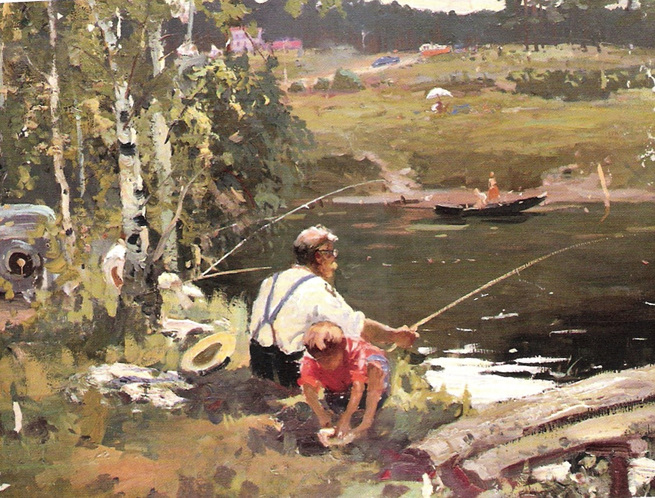

<낚시터에서> 1950년대 초, 61×81cm, 캔버스에 유채

<구르주프> 1956, 36×56cm, 캔버스에 유채

<노보그로드 성채> 1958, 18×50cm, 합판에 유채

<푸쉬킨스키에 고리> 1960, 60×70cm, 캔버스에 유채

변월룡은 푸쉬킨 동상 개막식, 전통적인 방식으로 푸쉬킨의 초상을 그리는 일본인 학생, 푸쉬킨을 기리는

시낭송 축제, 푸쉬킨의 무덤이 있는 산 등 푸쉬킨을 주제로 한 작품을 비교적 많이 남겼다.

<푸쉬킨 동상 제막> 1957, 40.2×28.8cm, 종이에 먹, 펜

<동경학생이 푸쉬킨 초상을 잘 그리고 있다> 1975, 65×49.5cm, 에칭

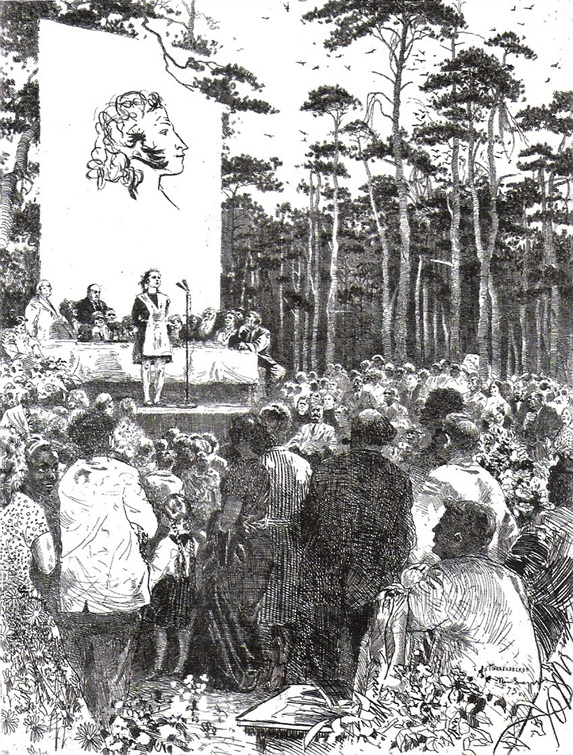

<미하일로브스코에 마을의 시 축제> 1975, 65×49.5cm, 에칭

<섬 풍경> 1966, 38×65cm, 캔버스에 유채

<오카강의 석양> 1972, 67×133.5cm, 캔버스에 유채

러시아 서부를 흐른는, 유럽에서 가장 큰 볼가강의 최대지류인 오카강의 평온한 저녁 풍경을 그렸다.

러시아 문화는 세 개의 강력한 힘에 의해 형성되었다고 한다. 정교, 서양과의 양의적 관계(추종과 저항),

그리고 광할한 영토가 그것이다. 이러한 물리적 광활함은 예술의 정신적 무한성과 연결된다.

<겨울> 1973, 49.5×70cm, 합판, 캔버스에 유채

<나무와 말이 있는 풍경> 1976, 49×21.2cm, 에칭

<짐승의 무리> 1978, 21.7×48.8cm, 에칭

<네브카 강에서> 1983, 66.5×133.5cm, 캔버스에 유채

1950년대 중반 반월룡은 레닌그라드 미술가동맹으로부터 화실을 배정 받았다.

건물 전체가 미술가들의 화실로 이루어졌고, 아내 제르비조바도 남편의 화실과 같은 층 대각선 맞은 편에

화실을 배정 받았다. 현재 차남 세르게이와 장녀 올가가 부모의 화실을 가각 물려받아 사용하고 있다.

<저녁의 나홋카 만> 1968, 100.5×79.5cm, 캔버스에 유채

<가을> 1977, 80×90.5cm, 캔버스에 유채

북한과 연해주를 그린 풍경에 소나무를 자주 등장시킨 것처럼,

변월룡은 연해주의 풍경을 그릴 때 사슴 역시 종종 소재로 삼았다.

<칼리노>(유쥐노 사할린스크) 1978, 36×94.5cm

<그곳의 기념비> 1984, 80×90cm, 캔버스에 유채

북한 체제 시 그렸던 <다라니 석당>을 토대로 30년 만에 제작한 작품이다. 이 다라니 석당은

평양미술대학 인근에 위치한 불정사 폐사지에 있던 것으로, 방형의 지댓돌과 6각의 기단 위에

복련, 양련의 형식을 갖추고 그 위에 세워진 석주 등 독특한 고려시대 석당의 형식적 특징을

명암을 통해 간결하지만 예리하게 표현해냈다.

<금강산의 소나무> 1987, 72×129.5cm, 캔버스에 유채

변월룡은 소련의 붕괴를 보지 못하고 삶을 마감했다. 이 작품은 그가 뇌졸증으로 쓰러져 35년간 몸담았던

아카데미를 떠난 후(1985), 죽음을 앞두고 그린 그림이다. 키 큰 소나무 한 그루가 마치 역사의 소용돌이

속에서 자신의 운명을 스스로 선택해 온, 강인하게 극복했지만 이방인으로서 외롭고 힘겨웠던

변월룡의 삶을 대변하는 듯하다.

<넵스키 대로의 밤> 1964, 49×9.3cm, 에칭

넵스키 대로는 상테페테르부르크를 흐르는 네바강 어귀 기슭에 위치한 거리로, 옛 해군성 앞에서 동쪽으로 길게

뻗어 8세기에 건립된 알렉산드르 넵스키 성당에서 끝난다. 대로의 밤풍경을 흑백의 변주만으로 묘사한 작품이다.

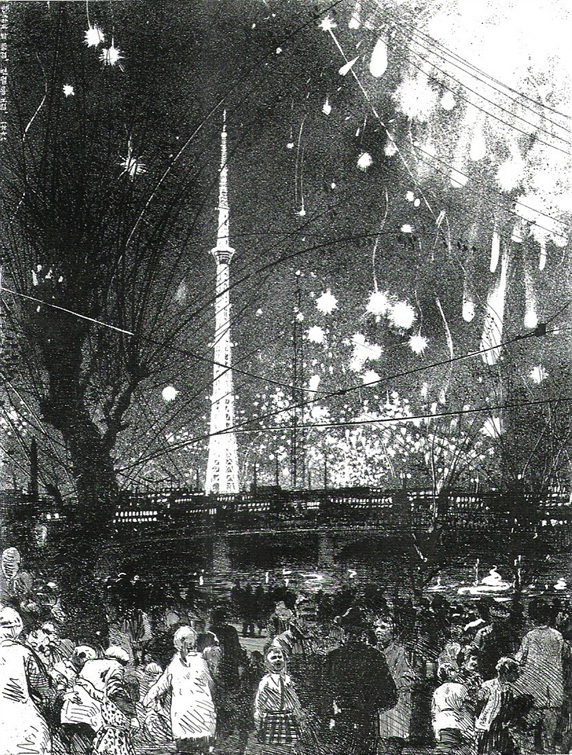

<레닌그라드 밤풍경> 1968, 63.5×49.5cm, 에칭

<네브카 강변> 1965, 49.2×90.2cm, 에칭

<오흐타 강변로> 1971, 31×64.8cm, 에칭

<알렉산드로브스키 정원> 1986, 49×34.3cm, 에칭

<풍경, 독수리를 부리는 사람> 1960, 65×48.5cm, 에칭

<나홋카에서> 1961, 49.5×64.5cm, 에칭

1960년 대 초 이후 변월룡은 자주 연해주를 방문한다. 그곳에서 러시아 대륙에 흔하게 볼 수 있는

자작나무와 전나무 대신, 구불하게 뒤틀린 소나무를 많이 그렸다. 북한에서 본 바로 그 소나무였다.

소나무가 주요 소재일 경우에도 작품의 중경이나 원경에는 공장이 뿜어내는 연기와 크레인, 도로,

전선 등 개발의 모습이 디테일하게 재현된 경우가 종종 있다, 하지만 이러한 풍경화에서도조차 그의

무 이미지에는 사실적이며 세밀한 표현 속에 디아스포라의 향수와 내적긴장, 고독 등 사적이고 내밀한

정서적 울림이 배어있다. 그래서 익숙하면서도 낯설고, 현실적이면서도

동시에 비현실적인 심리적 풍경을 만들어 낸다.

<나홋카의 밤> 1962, 64.5×44cm, 에칭

<나홋카의 소나무> 1962, 64.5×39.5cm, 에칭

<소나무> 1962, 49×34.5cm, 에칭

<나홋카의 소나무> 1963, 64.5×48.6cm, 에칭

<쉬코토프스키> 1964, 49×91.4cm, 에칭

<나홋카의 초등1년생들> 1969, 38×69cm, 에칭

<유쥐노 사할린스크의 산> 1969, 34.3×64.5cm, 에칭

<칼리니노> 1969, 50.8×84.2cm, 에칭

<비>(버드나무), 1971, 18×24.3cm, 에칭

<블라디보스크 해변> 1972, 36.7×90cm, 에칭

<타슈켄트의 겨울> 1974(1973), 21.3×50.2cm, 에칭

<신혼부부>(헨트) 1980, 24.7×41cm, 에칭

<몽마르트에서> 1983, 24.7×41.2cm, 에칭

<루브르 박물관에서> 1982, 24.8×40.7cm, 에칭

<포르투갈 세탁부> 1982, 24.6×41cm, 에칭

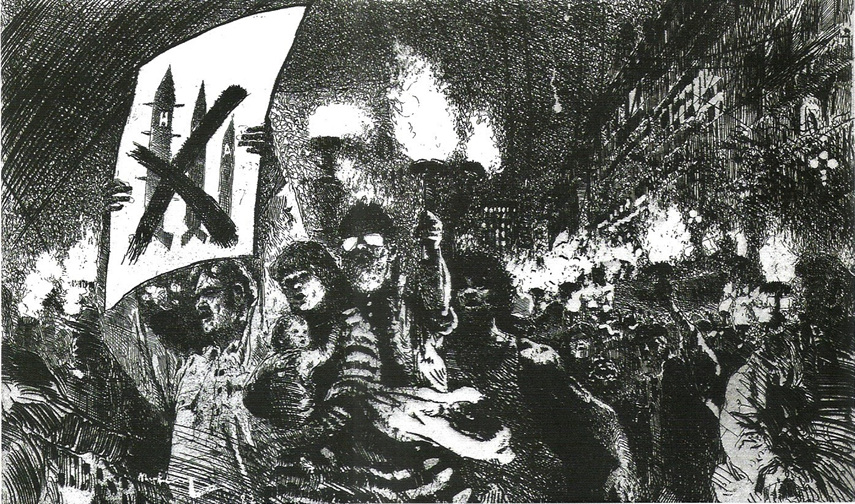

<시위행진> 1982, 24.5×4cm, 에칭

<카렐 다리 위에서> 1972, 25×36.5cm, 합판, 캔버스에 유채

<프라하> 1972, 50×69.5cm, 합판, 캔버스에 유채

|

|

좌) <카렐다리, 프라하> 1972, 49.5×32cm, 종이에 연필, 수채

우) <프라하> 1972, 49.5×32cm, 종이에 연필

<스톡홀름> 1967, 32.7×50.6cm, 종이에 목탄

<스톡홀름> 1967, 50×32cm, 종이에 마카펜

평소 한국의 소나무를 그토록 좋아했고 렘브란트를 존경해마지 않았던 변월룡이 세상을 떠난지가

어언 사반세기가 지났다. 하지만 한국미술사에는 아직도 그의 이름이 낯설기만 하다.

이는 그가 온전히 냉전시대만을 살다 갔기 때문이기도 하지만 다른 한편으로는

우리의 공고한 이데올로기의 틀도 결코 무시할 수가 없으리라.

한반도는 지구상 유일한 분단국으로 지금도 현재진행형에 있다.

분단은 역사의 단절뿐만 아니라 한민족에 대한 얼의 상실까지 가져다주었다.

그 과정에서우리는 우리에게 소중한 자산인 역사적 위인들도 서서히 잊혀져갔다.

변월룡이란 이름 석 자도 마찬가지이다.

그는 평양미술대학 학장 신분으로 대학 설립에 큰 족적을 남겼으나 북한 당국은 그의 이름을

철저히 삭제해버렸다. 귀화를 하지 않아 그들의 주체사상과 어긋난다고 숙청시켜버린 것이다.

숙청 이후 변월룡이 북한에서 행한 행적과 공적이 완전히 묻혀버렸지만,

다행스럽게 역사는 진실의 편이었다. 북한 화가들이 그에게 보낸 편지와 사진 등이

대거 발견되면서 그의 정체와 위상이 낱낱이 드러난 것이다.

그 편지들에는 당시 북한화가들이 그에게 얼마나 의존적이었고

또 존경의 염을 보냈는지 생생하게 적혀있다

. 향후 이 편지와 사진들은 북한미술을 연구하는 학자나 학생

들에게 소중한 가치를 지니게 될 것이다.

변월룡은 이민족이라는 불리한 여건 속에서도 타고난 자질과 부단한 노력으로

러시아 최대 · 최고의 예술대학인 레핀아카데미예술대학 박사학위까지 취득하여

同대학교 정교수를 역임하였다.

그러면서도 그는 초지일관 자신의 정체성을 간직했다.그의 작품에 배어있는 한국의 향수와 정서,

또 작품들에 새긴 한글과 한글 서명 등이 그 점을 잘 웅변해 준다.

그런 그였지만 사실 변월룡의 全생애는 자신이 사랑한 고국으로부터는 버림을,

러시아에서는 민족차별로 인한 가슴앓이를, 사후(死後)에는 또 하나의 고국인 한국에서도

초대받지 못한 손님이었다. 참으로 기구한 운명의 연속이라고 아니할 수 없다.

- 변월룡 <도록> 중에서 발췌 -