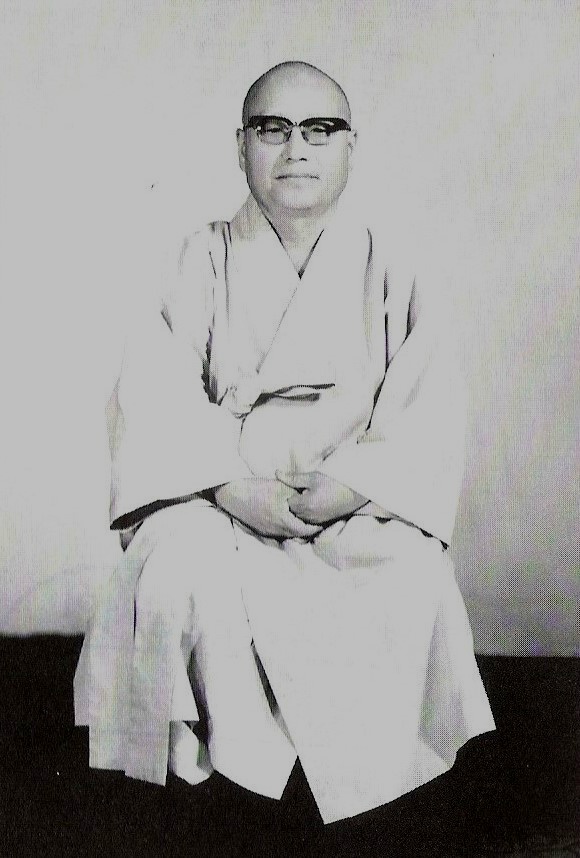

탄허 선사 평복 진영

● 국운이 트이는 시기, 무엇을 준비해야 할까

새벽이 밝기 전, 짧은 순간이지만 주변은 가장 어두컴컴할 수 있다.

고난에 대한 각오도 있어야 할 것이다. 나는 개인적으로 도덕을 실천하게 하는 것이 종교라고 생각한다.

또한 한국의 미래를 이끌어 나갈 힘이 종교가 아닐까 한다. 그런 종교는 우주 종교라 할 수 있다.

유불선을 한 덩어리로 하여 위정자가 그 장점만 취한다고 하면 훨씬 나아질 것이다.

세상을 다스리는 데는 유교가 제일이고,

치신지학治身之學으로는 도교가 제일이며,

치심지학治心之學으로는 불교가 제일이다.

이런 장점을 잘 취해서 민중을 다스린다면 좋을 것이다.

종교라는 것은 끝까지 자각하는 것이고 스스로 깨닫는 것이다. 자각하면 모든 고통이 빠져나간다.

우주가 생기기 전의 자리, 거기에 앉아 있으니 우주를 내 마음대로 할 수 있다. 이것이 종교의 개념이다.

불교에는 천당, 지옥설, 극락과 같은 말이 기독교보다 몇 백 배나 많이 나온다.

그러나 그런 것들은 유치하고 무의미한 것들로, 어린아이들을 가르치기 위한 방편일 뿐이다.

최고의 이념은 자각이다. 그리하여 스스로 이고득락離苦得樂하는 데 있다.

자기 혼자만 그러는 것이 아니라 중생도 그렇게 만드는 것이다.

산불을 물 한 잔으로 끌 수는 없다. 한 개인, 한 종교인의 힘은 미약하다.

하지만 그 한 잔 물이 동해물로 변할 때가 올지도 모른다. 오늘날 번잡하고 소란한 우리 주변 문제를

개개인이 해결하는 것은 불가능하다. 어떤 혁명이 오지 않고서는 불가능하다.

····· 물질의 풍요만으로 복지국가라는 기준을 잡을 수 없다. 진정한 종교를 가르쳐야 한다.

불교뿐만 아니라 인간을 풍요하게 한 모든 종교를 다루어야 할 것이다.

예를 들면 기독교의 산상수훈, 유교의 《논어》, 《중용》,《역학》 불교의 《화엄학》같은 것 말이다.

불교의 인과 원리만 터득해도 이 사회의 교도소는 문을 닫게 될 것이다.

오늘의 나의 현실은 어제의 연장이요, 내일의 나의 현실은 오늘 나의 행동의 연장이라는

사실을 잊지 않는다면 오늘 나의 생활은 충실해질 것이다.

····· 술術과 도道의 차이는 무엇인가?누구나 아는 사실이지만 부처님은 육신통(六神通: 천안통, 천이통, 타심통, 숙명통, 신족통, 누진통)을 했다.6가지 신통력 중에 누진통(漏盡通: 마음대로 번뇌를 끊을 수 있고 생사 윤회를 벗어날 수 있는 지혜)을 제외한 나머지는 술術에 해당한다. 만일 누진통이 없다면 다 아는 것[知]이 붙어 있으니 '술'이다.

천안통天眼通은 인간 육체의 눈이 근거리만 볼 수 있는 것에 비해 장외, 즉 산이 수만 겹 겹쳤어도 장障 밖을 보는 것이다.천이통天耳通은 여러 나라, 여러 지역의 말, 나아가 짐승과 귀신의 말까지 듣지 못할 것이 없는 능력을 말하고, 타심통他心通은 상대방이 무슨 마음을 먹고 있는지를 아는 능력을 말한다. 또 숙명통宿命通은 전생을 아는 능력을 말하고, 신족통神足通은 뜻대로 모습을 바꾸거나 마음재로 어디든지 날아갈 수 있는 능력을 말한다. 이에 반해 누진통漏盡通은 단순히 아는 것이 아니라 번뇌를 끊고 다시는 미계迷界에 태어나지 않음을 깨닫는 각자覺者의 신통력을 말한다. ·····

● 아는 것 보다 아는 것이 끊어진 각覺을 좇아야

····· 흔히 세상 사람들은 "불교는 생활화가 안 됐다'라고 말한다.그런데 칸트의 철학이야말로 생활화가 안 된 대표적인 사례다. 한 번 생각해 보자. 칸트의 철학은 결론부터 말한다면 이론에 불과하다. 이 우주 만유의 인식 경계의 모체가 순수이성이라면 이 우주 만유의 모체인 순수이성을 타파할 때 우주 만유가 그대로 순수이성화가 되어야 할 것이 아닌가.

이를테면 산을 대하면 산, 물을 대하면 물, 이것이 전부 순수이성화가 되는 것은 당연하다. 그런데 칸트 사상에는 그러한 순수이성화 된 결론이 없다. 따라서 칸트 철학은 생활화가 되지 않는다. 그렇다면 불교는 어떤가? 《법화경法華經》에 나오는 구절을 살펴보자.

"이 법이 법의 자리에 머무나니 세간사 그대로가 법이라."산을 보면 산 그대로가 진리이고, 물을 보면 물 그대로가 진리가 된 것이다. 그 뿐만이 아니라, 똥 덩어리, 오줌 줄기까지도 그대로가 진리다. 이때 그것은 완전히 순수이성화가 된 것이다. 그것은 한 번 부정을 거친 긍정이다. 세간법世間法 그대로가 불법佛法이 된 것으로 거기서 다시 한 번 긍정하는 것이다. 만일 그런 부정을 통과한 긍정이 아니라 긍정의 긍정이 되면, 즉 망상이 우글우글한 것 위에서 세간법이 그대로 불법이라고 한다면 그것은 통할 수가 없다.

예를 들어 여기 있는 콩 한 개는 세간법으로 긍정인데, 그 콩을 땅에 심으면 콩은 없어지고 마니 한 번 부정이 되는 것이다. 그런데 거기세서 싹이 나와서 줄기가 생기고 잎이 나서 새로운 콩이 다시 열리면 그 콩은 부정을 거친 긍정의 콩이 되니 앞의 씨앗 콩이 아닌, 완전히 다른 새로운 콩인 것이다. 따라서 긍정의 긍정으로서 콩이 아니라,