<수선화> 정학교, 종이에 채색, 35.7×20.2cm, 서울대학교박물관

19세기 이정직이 읊었다던가?

"그대는 보았는가. 옥 받침 위 금 술잔이 얼마나 영롱한지를..."

수선화의 청초함을 일컬어 가히 '물가의 신선'이라고 했다.

이 작품은 '구륵법鉤勒法' 즉 갈고리로 둘레를 먼저 표현하는 기법과

'몰골법沒骨法'이 함께 동원된 작품이라고.

<매화와 까치> 김홍도, 종이에 옅은 채색, 26×31.6cm, 호암미술관

단원이 쉰다섯에 그렸다는 <병진년 화첩> 에 나오는 한 폭으로

화첩은 모두 20폭인데, 그 중 9폭에 까치를 비롯한 오리, 꿩, 매, 백로 등이 등장한다고.

마치 까치가 홍매향 소식을 봄날 대지에 무한 떠들어 대는 듯.

<까치> 조영석, 비단에 먹, 23×16.8cm, 서울대학교박물관

'정묘년 봄 관아재觀我齋' 가 기운 넘치는 까치를 그린 것으로,

바림법(흰색을 표현하는 기법)이 적용된 그림이다.

|

|

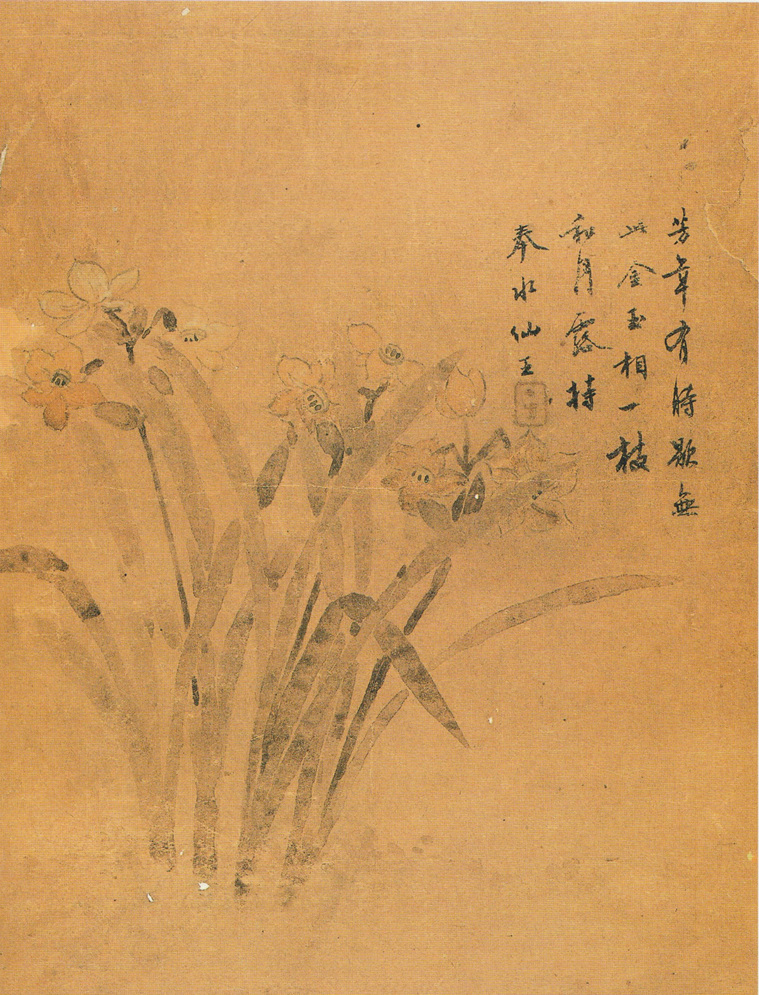

(좌) <수선화> 신명연, 비단에 채색, 34×21.4cm, 국립중앙박물관

(우) <기명절지도> 장승업, 비단에 채색, 140×44cm, 선문대박물관

<헤엄치는 오리 들>

홍세섭, 비단에 수묵, 119.7×47.8cm, 국립중앙박물관

오리와 물결을 부감하는 구도로 이루어진 형태로,

창의성과 독창성을 한 단게 끌어올린 그림으로 애호가들에게 회자되는 듯.

<헤엄치는 오리> 김득신, 종이에 수묵 채색, 24.5×34cm, 고려대학교박물관

그림의 '화제'는 자하 신위의 詩다.

그림 속은 중국의 소강과 상강. 가을이 짙어가네.

시인은 들오리를 벗삼아 시름에 잠기노라.

푸른 물 붉은 가지 보니, 밝은 강 따라가는 달빛 실은 한 척 배로다.

<연꽃과 물총새> 심사정, 종이에 채색, 29.5×20.7cm, 국립중앙박물관

<꽃과 새> 심사정, 종이에 먹, 136.4×58.2cm, 국립중앙박물관

<묵모란> 허유, 종이에 먹, 26×48.6cm, 국립중앙박물관

허소치의 <묵모란> 중에서 꽃잎이 먹 면으로 처리 된 것은 자목련이고,

윤곽선으로 그린 것은 백모란이라고 보면 틀림 없다.

<날랜 매가 토끼를 잡다>

심사정, 종이에 옅은 채색, 115.1×53.6cm, 국립중앙박물관

'화제'에 '무자년 여름 임량을 모방하여 그렸노라'고 했다.

현재玄齋가 62세(1768) 때 그렸다는데

명의 임랑은 도끼로 찍어내는 듯한 '부벽준' 기법에 능했던 화가라고.

|

|

(좌) <떠오르는 해, 위엄 있는 매> 정홍래, 비단에 채색, 118.2×60.9cm, 국립중앙박물관

(우) <꿩> 장승업, 종이에 옅은 채색, 135.5×55cm, 호암미술관

힘찬 기상을 상징하는 매에 관한 조선 후기 홍세태의 詩다.

천 길 높은 바위 위 홀로 우뚝 서서,

몸 움추리고 돌아보며 무슨 생각 하는가.

바다 천만 리 청명한 밖으로,

한 점 구름이 한동안 떠가네.

<꿩> 그림에서는 바위 아래쪽에 수선화가 환하게 피어

장끼와 까투리의 밀당을 화사하게 꾸며주고 있는 느낌이다.

<신록 아래 오리가 놀다>

이징, 비단에 옅은채색, 82.5×37.4cm, 서울대학교 박물관

그림 왼편 하단 나무 등걸 사이로 화사한 금낭화가 피었다.

분홍빛 덕분에 걍변 풍경이 한결 다사롭고 화사해 보인다.

<금낭화>

신명연, 비단에 채색, 34×21.4cm, 국립중앙박물관

<양귀비(왼쪽 원) 와 도마뱀> <달개비(오른편 원)>

신사임당, 비단에 채색, 20.8×30.5cm, 국립중앙박물관

|

|

(좌) <닭> 장승업, 종이에 채색, 145×35cm, 서울대학교박물관

(우) <수탉> 장승업, 종이에 옅은 채색, 140.2×43/2cm, 개인 소장

예로부터 수탉은 다섯 가지 덕목을 지닌 것으로 일컬어졌다.

"머리에 볏을 썼으니 학문이요, 발로 붙잡아 떨치니 힘이요,

적이 앞에 있으면 감히 싸우고자 하니 용맹이요,

먹을 것을 얻으면 서로에게 알리니 어짊이요,

밤을 기키고 시간을 알려 주니 믿음직함이다."

|

|

(좌) <궁중모란병풍 중 1폭> 비단에 채색, 330×548cm, 창덕궁

(우) <암탉과 병아리> 변상벽, 비단에 채색, 94.4×44.3cm, 국립중앙박물관

<암탉과 병아리>는 화가의 기량이 얼마나 뛰어난지 금방 살필 수 있겠다.

당대의 대학자 다산 선생도 이 그림에 칭찬을 아끼지 않았다고.

<맨드라미와 쇠똥구리> 신사임당, 종이에 채색, 34×28.3cm, 국립중앙박물관

|

|

(좌) <맨드라미> 김수철, 종이에 채색, 96.5×43.2cm, 이화여자대학교박물관

(우) <대나무와 학> 장승업, 종이에 수묵, 27×100cm, 고려대학교박물관

<괴석과 여치> 심사정, 종이에 채색, 28.1×2.6cm, 서울대학교박물관

전체적으로 다소 거칠게 보이지만, 괴석 위 여치에 눈길을 보내는 순간,

현재의 세부 묘사 기량 수준의 정도가 단박에 가늠 된다 하겠다.

<꽃과 나비>

심사정, 종이에 채색, 24.3×18cm, 서울대학교박물관

|

|

(좌) <원추리와 잠자리> 심사정, 종이에 채색, 16.3×10.7cm, 고려대학교박물관

(우) <옥잠화> 신명연, 비단에 채색, 34×21.4cm, 국립중앙박물관

가는 선으로 노란 원추리 꽃잎의 결을 그리고 꽃술 부분을 더 붉게 칠해 입체감을 살렸다.

잎맥의 진함과 연함의 농도를 달리하여 자연스러움도 동시에 느낄 수 있겠다.

<옥잠화>는 신명연의 화조첩에 실린 것이다.

<백로>

작가 미상, 종이에 연한 채색, 131×68cm, 국립중앙박물관

조선조 최고의 백로 그림으로 꼽힌다는 데, 백로가 머리를 끄덕이며

먹이를 찾는 모습과 연밥과 백로의 다리와 부리 부분의 진함이 백로의

새하얀 모습을 잘 살리는 느낌이다.

|

|

(좌) <백로와 연꽃> 신사임당 그림으로 전, 비단에 수묵, 22×18.8cm, 서울대학교박물관

(우) <백로> 양기훈, 비단에 먹, 36.5×12.9, 순천대학교박물관

<연꽃> 이인문, 종이에 먹, 23.6×28cm, 서울대학교박물관

대담한 구성이 돋보인다고나 할까! 활짝 핀 꽃잎에 글과 낙관을 넣었다.

'고송류수관도인古松流水館道人'은 작가 이인문의 호이다.

오른쪽 위에는 '어응새(물총새) 가 물속을 들여다 보느라 연꽃에는 관심이 없도다. 쯧쯧....,'

아마도 그림 감상자들에게 연꽃의 덕목을 떠올리기 바라는 듯.

|

|

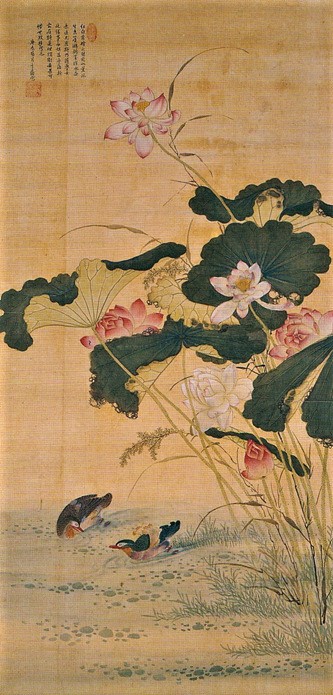

(좌) <연꽃> 신명연, 비단에 채색, 33.0×20.9cm, 국립중앙박물관

(우) <연못의 원앙> 심사정, 비단에 채색, 142.3×72.5cm, 호암미술관

신명의 <연꽃>은 꽃잎의 질감을 기막히게 살린 솜씨가 일품으로, 청대 화보집

<개자원화전>의 구도를 따온 것인데 연의 화사함 보다는 청명함이 돋보인다 해야겠다.

심사정의 그림은 '연지수금도' 의 오랜 전통이 담겼다.

'화제' 에 청조 장정석 학사의 화풍을 따랐다' 라는 글도 적어 놓았다.

|

|

(좌) <참새무리> 작가 미상, 종이에 옅은 채색, 138.8×57.6cm, 국립중앙박물관

(우) <추규화> 김수철, 종이에 옅은 채색, 112×43cm, 국립중앙박물관

그림의 크기나 참새 마리 수로 미루어 비록 한 폭만 남은 것이지만,

원래의 병풍 그림 속 참새의 수가 짐작 된다 하겠다.

규화에는 촉규도 있고 추규도 있다. 접시꽃의 하나로 꽃잎이 노란 가을 꽃을 추규라 한다.

규화는 해바라기처럼 해를 따르는 특성이 있는데 여기서 충직한 신하의 모습을 떠올린다고.

김수철만의 독창성을 인정 받는 '추규화' 라고...

<메추리> 최북, 비단에 옅은 채색, 24×18.3cm, 고려대학교박물관

메추리의 통통함과 그 옆 국화의 가냘픔과

갈대 두어 가닥이 대조를 이루는 작품이다.

<금계와 매미> 심사정, 종이에 채색, 58×31.5cm, 국립중앙박물관

무식의 소치인 줄 몰라도 금계는 아마도 지금의 '금목서' 를 뜻하는 듯.

매미와 방아깨비가 실제보다 더 크게 표현되어 있는데 그 묘사가 매우 사실적이다.

표암이 칭송했다던가? '현재의 그림 중에는 화조화가 가장 뛰어나다고'

꽃향기가 9리를 간대서 '구리향九里香' 이라고도 할 만큼 진한 향기가 코 끝에 감도는 느낌이다.

<추규와 나비> 남계우, 종이에 채색, 부채 지름 26.2cm, 서울대학교박물관

가을에 핀대서 추규화秋葵花라고도 불리우는 접시꽃의 일종인 꽃 위로

각종 나비의 향연이 펼쳐지는 모습이다.

<갈대밭 기러기>(부분) 장승업, 종이에 옅은 채색, 137×35cm, 호암미술관

12폭을 한 화면에 채우기가 어려워 그 중 오른편의 몇 폭만 올려 보았다.

왼편 말미엔 '오원 장승업이 신라산인의 화법을 모방했다' 라는 글이 있는데

이는 청조의 화가 화암을 가리킨다고. 그러나 내용인 즉 모방이 아니라 오원의 개성 만점 표출이다.

날아드는 기러기의 머리통이 유난히 큰 것이 오원 그림의 특징이라고 하는데

이는 기러기가 다가오는 모습을 역동적으로 표현한 것이라고.

<기러기> 이징 작품으로 전, 종이에 수묵, 29.7×26.5cm, 호암미술관

기러기 하면 '평사낙안平沙落雁'이 바로 떠올려질 만큼,

모래톱에서 쉬는 기러기가 가장 먼저 떠오른다.

<갈밭 기러기> 양기훈, 종이에 옅은 채색, 17.5×28.1cm, 서울대학교박물관

<학 무리의 상서로움>

작가 미상, 종이에 채색, 194.5×154.8cm, 국립중앙박물관

조선조 후기의 개화 사상가 박규수가 이렇게 읊었다.

"저는 어지신 분께서 백 마리 학이 삼천 년을 살 듯 장수 누리시기를 원합니다.

저는 어지신 분께서 백 마리 학처럼 많은 자손이 모두 아름다우시기를 원합니다."

모두 서른 네 마리의 단정학 무리가 붉은 태양을 배경으로 날거나 소나무에 깃들어 있다.

파도가 넘실대는 바닷가 바위 틈으로 영지버섯이 마치 연기처럼 뭉개뭉개 피어오른다.

- 인용 : 고현희 저 "꽃과 새, 선비의 마음"