안간힘 | 96×66cm | 수묵 담채 | 2010

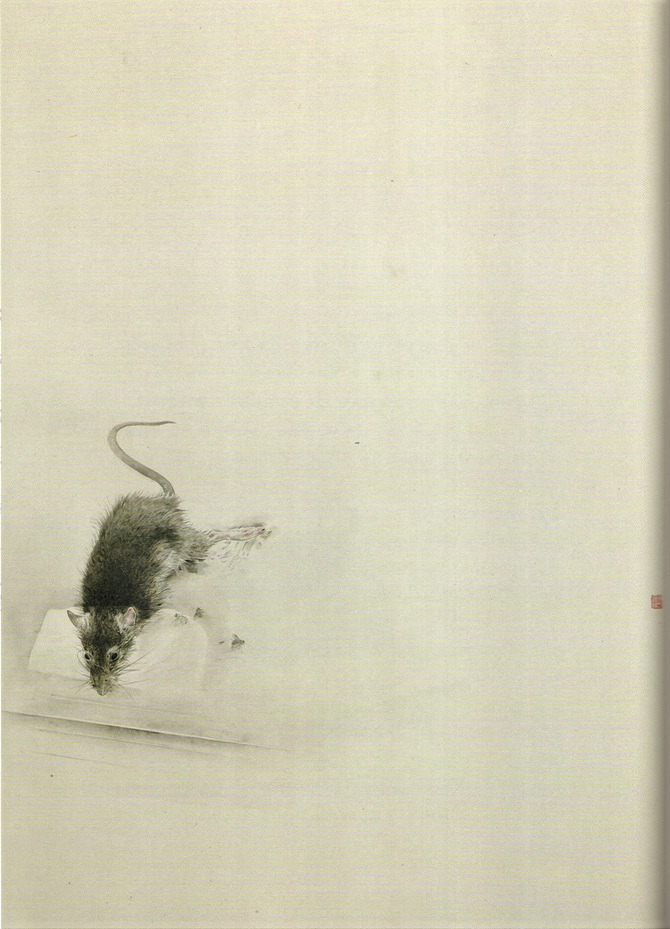

쥐 | 116×70cm | 수묵 담채 | 2008

어느 가난한 암자에 사는 서생 | 94.5×66cm | 수묵 | 2002

길고 긴 잠(부분) | 186×94cm | 2014

서(鼠) 1(부분) | 116×70cm | 수묵담채 | 2008

서(鼠) 2 | 95×64cm | 수묵 | 2008

덪 1 | 125×111cm | 수묵 담채 | 2011

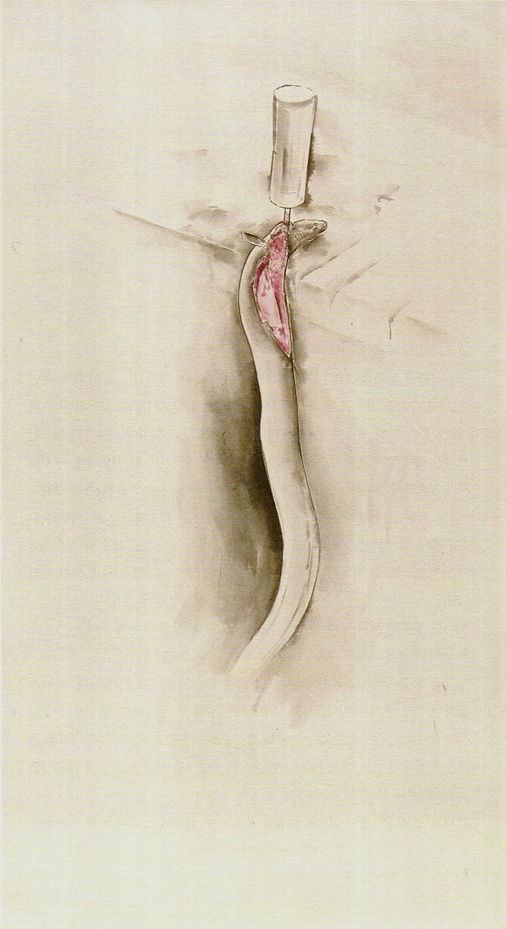

덪 2 | 141.5×73cm | 수묵 담채 | 2013

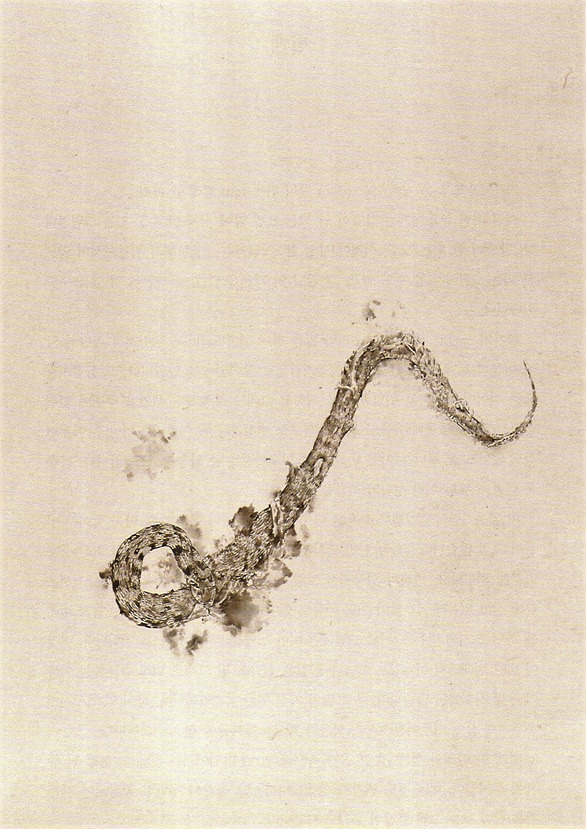

꽃뱀 | 127×112cm | 수묵 | 2018

돈 | 183×95cm | 종이에 수묵 | 2015

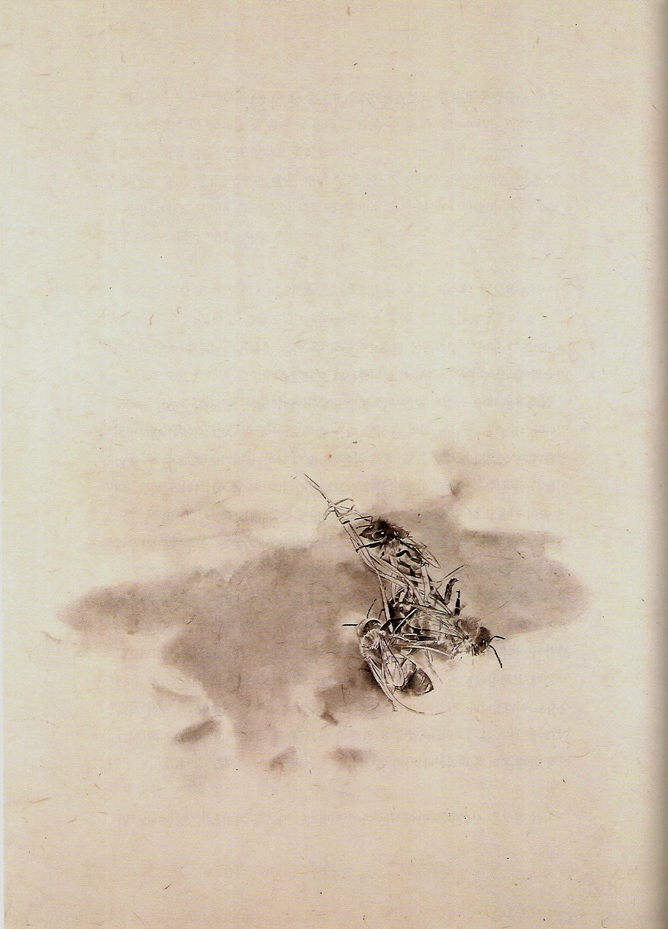

파리 목숨 | 144×108cm | 수묵 | 2012

탁주에 발을 씻다 | 65×94cm | 수묵 | 2013

먹파리(부분) | 141.5×73cm | 수묵 | 2012

한밤의 소 | 141×141cm | 수묵 | 2014

그림자에 덧칠하다 | 170×143cm | 수묵 담채 | 2014

나는 너다 | 70×143cm | 수묵 | 2014

아포토시스 | 142×74cm | 수묵 담채 | 2016

이성의 법정에 세우다 | 143×74cm | 수묵 | 2016

겨울 매미 | 142×142cm | 수묵 | 2017

달빛도 부끄러워 | 74×55.5cm | 수묵 채색 | 1996

통일을 꿈꾸다 | 60×100cm | 수묵 채색 | 2000

마지막 농부의 얼굴 | 128×83cm | 수묵 채색 | 1991

눈인사 | 136×139cm | 수묵 채색 | 2018

똥꽃 | 187×95m| 수묵 | 2018

개죽음 | 170× 81cm | 수묵 | 1991

서울 2001 여름(부분) | 143×253cm | 수묵 채색 | 2001

서울 2001 가을 | 170×247cm | 수묵 | 2001

아직 오지 않은 공포 | 186×94cm | 수묵 | 2014

법 | 193×95cm | 수묵 | 2012

법의 한가운데서 | 142×74cm | 수묵 | 2017

늑대의 춤 | 181×9*3cm | 수묵

180도가 넘는 삼각형 | 143×143cm | 수묵 | 2015

신체 없는 정신은 가능한가 | 126×112cm | 수묵 | 2016

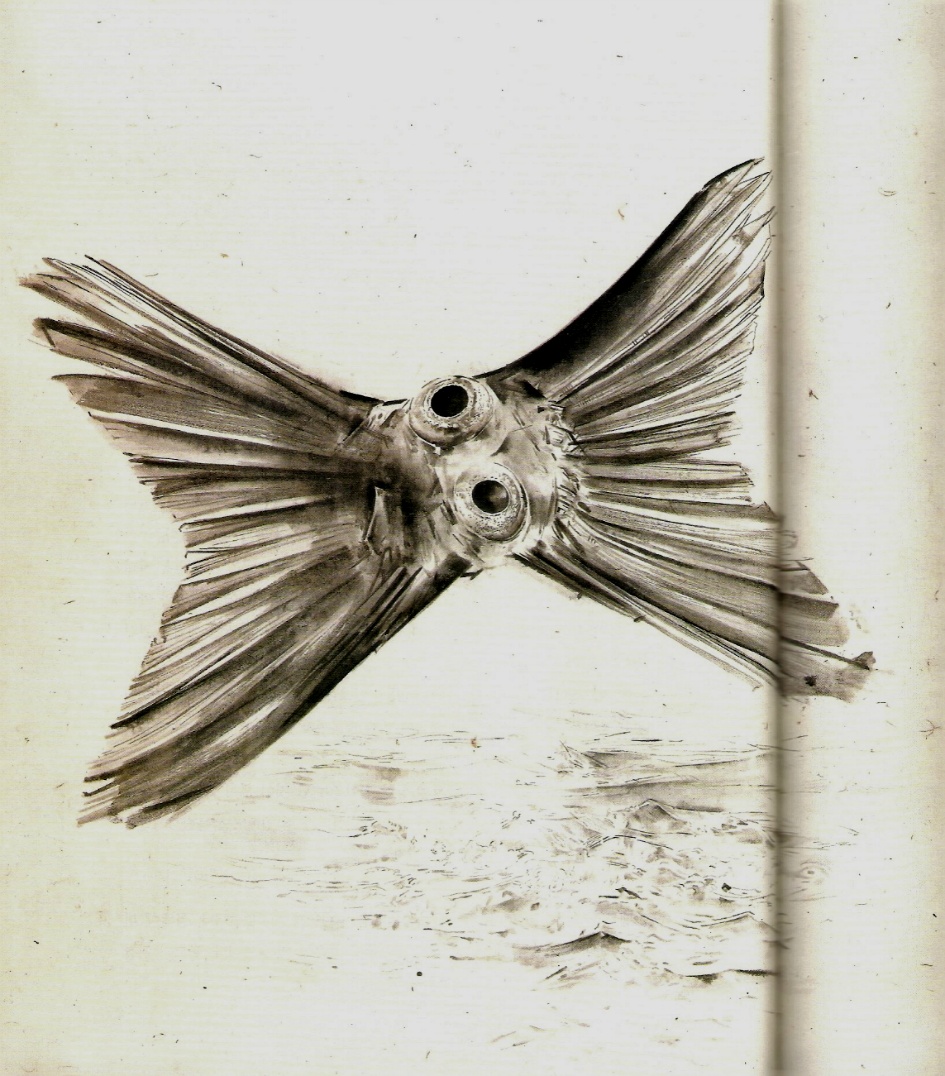

두 개의 눈(부분) | 126×112cn | 수묵 |2016

잘못된 선택, 올바른 선택 | 126×112cm | 수묵 | 2016

콩 심은 데 콩 난다? | 126×112cm | 수묵 | 2017

팥 심은 데 팥 난다? | 142×142cm | 수묵 | 2017

익숙함의 두려움 | 125× 110cm | 수묵담채 | 2014

뒤를 보다 | 143.5×74cm | 수묵 채색 | 23018

하늘을 가르,다 | 136.5×69.5cm

논오리 | 125×111cm | 수묵 | 2011

죽음, 또 다른 삶(부분) | 96.5×103cm | 수묵 | 2018

선비 초상 | 94×64cm | 수묵 채색 | 2009

조(祖) | 127×113cm | 수묵채색 | 2018

나무꾼 선사 | 187×95cm | 수묵 채색 | 2018

선비정신 1 (역사극 속 유물?) | 44×66.5cm | 수묵 채색 | 2002

선비정신 2 (이 새대에 선비정신이 차지할 자리가 있는가?) | 129×75cm | 수묵 | 2002

선비정신 3 - 1 |129×75cm | 수묵 | 2008

선비정신 3 - 2|129×75cm | 수묵 | 2008

선비정신 3 - 3 | 96×75cm | 수묵 | 2008

선비정신 3 - 4|129×75cm | 수묵 | 2008

선비정신 3 - 5 |129×75cm | 수묵 | 2008

선비정신 3 - 6 | 129×75cm | 수묵 | 2008

선비정신 3 - 7 | 96×66.5cm | 수묵 | 2008

도끼상소 | 601.5×82.5cm | 수묵 | 2002

공간소외 | 122×245cm | 수묵 채색 | 1980

구원 | 100×230cm | 수묵 채색 | 1980

굴비 | 200×116cm | 수묵 | 1986

노인 | 140×104cm | 수묵 | 1986

아현동 | 112×145cm | 수묵 채색 | 1986

자화상 |127×113cm | 수묵 채색 | 2018

왜 수묵화인가?

수묵화라 하면 누구나 먼저 흑과 백을 떠올립니다.

채색화가 없지 않으나 그래도 사람들의 인상 속에는 흑백이라는 인상으로 남아있습니다.

흰색은 모든 것을 반사하기 때문이고 검은색은 모든 색을 흡수하기 때문이라는 것은 누구나 아는 기본 상식입니다.

그 양쪽 극에서 둘은 만납니다. 모든 것을 흡수하는 것과 모든 것을 반사하는 것이 만나는 곳에 수묵화가 있습니다.

흑색을 내는 먹은 소나무를 태워서 만든 그을음입니다.

더 이상 분해할 수 없는 마지막의 것이 더 이상 깨끗해질 수 없는 흰색 종이와 만납니다.

바탕과 재료의 극적 만남입니다.

이 극과 극 사이에 화가가 서 있습니다. 그래서 수묵화는 정과 동, 여백과 채움, 비움과 충만, 빛과 어둠이

다른 쪽을 배제하지 않고 함께 어우러집니다. 흑과 백은 일반적으로 죽음이나 탄생, 절대적 세계를 표현할 때 많이 사용되며,

수도자들의 의복 또한 흑과 백 혹은 회색이 많은 것도 이런 맥락과 이어지는 면이 있습니다.

어떤 것도 취하지 않은 백색의 세계와 모든 것을 취한 흑색의 세계가 그저 만나기만 해서 작품이 되지 않는 것은

흑과 백의 그 철학, 그 보이지 않는 원리가 자신 안에 체현되어 있어 그 궤도 위를 벗어나지 않으면서도 자유롭게

그 극과 극에 조화를 이루게 해야 하기 때문입니다.

수묵화가는 철학자요, 신학자이며 물리학자, 수학자, 때로는 수도승이 될 수 밖에 없을 것 같습니다.

삶의 행복을 추구하는 듯하지만 그 삶의 가장 밑바닥을 훑습니다. 가장 빛나는 것 안에 가장 미천한 것을 놓습니다.

가장 높은 것을 추구하되 가장 작은 것으로 시작하고 가장 작은 것으로 수렴됩니다.

화백의 작품들은 이런 면을 참으로 잘 보여주고 있습니다.

색은 거의 사용하지 않고 먹의 농담과 선의 움직임, 여백과 바림으로 채우는 흰 종이 위의 세상에서 단련된 그의 정신은

그 바탕이 되는 한지 나눔에서도 아낌없이 드러납니다. 빨래 빨듯이 문질러도 미어지지 않는 전통 한지를 재현하기 위한

그의 노력은 거의 눈물겨울 지경입니다. 전국을 돌아다니며 긴 세월 전통 닥나무 F1을 찾아내고 그것으로 화실 한 구석에

종이 만드는 기계를 두고 직접 재현해 내었습니다.

특허까지 받은 그 비법을 참으로 종이를 아끼고 개발하는 이들에게는 무상으로 나누어 줍니다.

그 종이가 있어 우리 초상화의 독특한 방법인 배채법이 가능하게 되었습니다. 물감 만들기도 그렇습니다.

그의 조부가 물려준 전통적인 방법을, 비법으로 남기지 않고 사람들과 공유합니다.

뛰어난 작품을 위해서는 그림 기술만이 아니라 붓, 먹, 종이, 물감 등 재료 역시 뒤따라 주어야 하기에

그는 거의 물리학자요 연구가와 같은 삶을 살아왔습니다.

그의 이러한 정신은 수묵화의 흑과 백, 극단과 극단의 만남으로 인한 역동성의 세계와 무관하지 않습니다.

그저 전해 내려오는 대로 사군자나 산수화만 그릴 수도 있겠으나 그는 여기에 시대성, 사회성, 인간성,

우주라는 차원까지 끌고 들어가 지금까지 없었던 새로운 형태의 수묵화의 세계를 열어젖혔습니다.

그는 끊임없이 탐구하고 공부하며 연구하는 모든 것들을 표현하는데 수묵화 만큼 좋은 방법을 찾지 못하는 듯합니다.

그 자부심이 오늘의 김호석이 있을 수 있게 하였으며, 전통으로부터 배워 오늘이라는 세계를 전통에 더 실음으로써

후대를 향해 새로운 지평을 열어 주었습니다. 전통이 전통으로만 남고 오늘을 싣지 못하면 그것은 땅속에서 발견된

화석과 다를 바가 무엇이겠습니까?

그가 대학시절 그려 중앙미술 대전 장려상을 받아 미술계에서 전설이 된 그림 <아파트>는 이런 맥락의 대표적인 작품입니다.

그 새로운 세계가 많은 이들에게 아직 알려지지 않은 것은 안타까운 일입니다.

단지 그의 작품이 유명세를 탄다는 의미가 아니라 그의 수묵화가 전하고자 하는 그 정신이

이 세상을 맑게 해 주었으면 하고 바라는 마음입니다.

◇ 장요세파 수녀님의 글 중에서...

● 인용서적 / 『수녀님, 화백의 안경을 빌려 쓰다』

Adagio - Aage Kvalbein

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 괴이함에 대하여... 1 (0) | 2019.06.18 |

|---|---|

| 신라의 신과 마귀 (0) | 2019.06.18 |

| 김호석의 작가노트 (1) (0) | 2019.06.15 |

| 정조어찰 해제 (0) | 2019.06.11 |

| 정조正祖의 삼청동어찰(三淸洞御札) 2 (0) | 2019.06.11 |