초의 명호고(名號攷)

스님의 속성(俗姓)은 장씨(張氏), 법명은 의순(意洵), 호가 초의(草衣), 자는 중부(中孚)다.

이 이름들에는 어떤 의미가 담겨 있을까?

해남 대흥사의 초의탑

출가와 법명 의순(意洵)

초의는 몇 살에 출가했을까? 이희풍(李喜豊)은 「초의대사탑명(艸衣大師塔銘)」에서,

“조금 자라 벽봉(碧峯) 화상 민성(珉聖)에게 의탁하여 운흥사에서 머리를 깎으니, 이때 나이가 16세였다.

( 稍長就依碧峯和尙珉聖, 祝髮雲興寺. 時年十六).”고 적었다.

반면 전법제자인 범해(梵海) 각안(覺岸, 1820-1896)은 『동사열전(東師列傳)』 중의 「초의선백전(草衣禪伯傳)」에서,

“열 다섯에 갑자기 출가할 뜻이 있어 남평 운흥사로 가서 벽봉 민성에게서 머리를 깎았다.

(十五忽有出家之志, 投南平雲興寺, 剃染于碧峯敏性).”이라 하여 15세 때 출가한 것으로 기록하고 있다.

운흥사

초의 출가 본사.

앞서 본 초의가 24세 때 지어 다산께 올린 「봉정탁옹선생(奉呈籜翁先生)」에서

“남쪽 땅 주유하며 백 고을 누벼, 아홉 차례 청산의 봄 어긋났구나. (南遊窮百城, 九違靑山春).”라 한

9년을 출가 햇수로 따진다면, 각안이 적고 있는 15세 출가설이 옳다.

초의는 15세 때 운흥사의 벽봉 민성에게서 머리를 깎고,

몇 해 뒤에 연담 유일의 법제자인 완호(玩虎)에게서 수계하였다.

의순(意洵)은 머리를 깎을 때 벽봉에게서 받은 법명이었다.

벽봉은 그의 사람됨이 뜻이 한결같고 진실했으므로 이 이름을 붙여 주었을 것이다.

의순(意洵)은 문헌에 따라 ‘의순(意恂)’ 혹은 ‘의순(意詢)’등으로 달리 표기된다.

『금당기주』에서는 모두 의순(意洵)으로 적었다. 다산도 일관되게 ‘의순(意洵)’으로 표기했다.

그런데 『일지암시고』나 비문 등 문집과 후대 공식 기록에는 대부분 ‘의순(意恂)’으로 나온다.

초의 자신이 남긴 친필에도 두 가지가 다 나온다.

초의의 인장에도 ‘의순(意洵)’과 ‘의순(意恂)’ 두 가지가 다 있다.

심지어 도장은 ‘의순(意洵)’이라 찍어 놓고, 서명은 ‘의순(意恂)’으로 쓴 것도 있다.

『선문사과만어(禪門四科漫語)』에는 달리 ‘의순(意詢)’이라 하였다.

결론을 말하면 둘 다 맞다.

초기 기록에서 일관되게 의순(意洵)으로 나오는 것으로 보아,

처음에는 의순(意洵)을 쓰다가 만년에 의순(意恂)으로 바꾼 것이다.

대흥사 경내의 초의 상

초의(草衣)란 이름의 연원

초의(艸衣)란 호는 수계 시 완호 스님이 내린 이름이다.

그간 초의란 이름의 유래를 두고 여러 설이 있었다. 고려 야운선사(野雲禪師)의 「자경문(自警文)」에서 따왔다는 설과

『사략(史略)』 연원설 등이 그것이다. 필자는 이유원(李裕元, 1814-1888)이 초의와 가장 가까웠던 인물로 지목했던

금령(錦舲) 박영보(朴永輔, 1808-1872)의 문집에서 초의란 호의 소종래를 언급한 내용을 새롭게 확인했다.

박영보는 초의의 수제차를 처음 맛본 후 20운에 이르는 장시 「남차병서(南茶幷序)」시를 지어 보냈던 인물이다.

박영보와 초의의 만남과 둘 사이에 오간 차 관련 시문은 별도로 따져보기로 하고,

여기서는 ‘초의’란 말의 연원과 관련된 부분만 살피겠다.

1830년 초의가 상경했을 때 박영보가 먼저 「남차병서」시를 지어 초의에게 인사를 청했다.

초의는 감격하여 「증교(證交)」 2수로 화답했다. 박영보가 여기에 다시 화운하니,

제목이 「초의선사가 내 「남차」시를 받고

「증교(證交)」 2수를 보내왔다[草衣禪師得余南茶詩, 委來證交二首]」이다.

시는 뒤에 따로 읽겠고, 첫째 수 제 2구 아래 달린 협주는 이렇다.

초의는 스님의 스승인 완호 스님이 지어준 이름이다.

이태백의 「태백호승가서(太白胡僧歌序)」에, “태백산 중봉에 호승이 있는데 풀잎으로 옷을 해 입었다.

한번은 싸우는 범이 있었는데, 지팡이로 이를 떼어 놓았다.”고 했다.

초의란 이름이 이백의 「태백호승가서(太白胡僧歌序)」의 한 대목에서 취해온 것임을 말했다.

초의란 이름의 소종래가 처음 밝혀진 셈이다. 이백의 「태백호승가서」의 내용은 이렇다.

태백산 중봉의 꼭대기에 몇 백 살인지도 모르는 호승(胡僧)이 있었다. 눈썹은 길이가 몇 치나 되고,

몸에는 비단옷을 걸치지 않고 풀잎으로 옷을 해 입었다. 항상 『능가경(楞伽經)』을 지니고 있었다.

구름 위 절벽은 아마득히 끊어져 사람의 자취가 이르지 않았다.

한번은 동봉에서 범이 싸운 일이 있었다. 약한 놈이 장차 죽게 되었는데, 중이 지팡이로 떼어 놓았다.

서쪽 못에 독룡이 있어 오래도록 근심꺼리가 되었다. 중이 그릇에 담아 가두었다.

상산의 조수(趙叟)가 지난 해 복령을 채취하러 태백산으로 깊이 들어갔다가 우연히 이 중과 만났다.

나를 찾아와 이야기해 주었다.

나는 늘 홀로 세상을 떠나 살 뜻이 있었으므로 듣고서 기뻐하여 노래를 지었다.

聞有胡僧在太白 듣자니 호승(胡僧)이 태백산에 있다는데

蘭若去天三百尺 절집은 하늘과 3백척 쯤 떨어졌네.

一持楞伽入中峰 능가경』 늘 지닌 채 중봉으로 들어가

世人難見但聞鍾 세상사람 볼 수 없고 종소리만 들린다네.

窗邊錫杖解兩虎 창가의 석장(錫杖)으로 두 마리 범 떼어 놓고

床下缽盂藏一龍 침상 아래 바리때에 한 마리 용 가두었네.

草衣不針複不線 초의(草衣)는 바느질로 꿰매지도 않았는데

兩耳垂肩眉覆面 두 귀는 어깨 닿고 눈썹 얼굴 덮었다네.

此僧年幾那得知 이 승려 몇 살인지 어이 알 수 있으리

手種青松今十圍 손수 심은 푸른 솔이 열 아름이 되었다지.

心將流水同清淨 마음은 유수(流水)인양 청정하기 그지없고

身與浮雲無是非 몸은 마치 부운(浮雲)인 듯 시비함 아예 없네.

商山老人已曾識 상산의 노인이 진작에 알았거니

願一見之何由得 한번 보기 원한대도 어이해야 얻을 건가.

山中有僧人不知 산중에 중 있어도 사람들은 모르는데

城裏看山空黛色 성 안에서 산을 보니 부질없이 검푸르네.

풀잎으로 옷 해 입고

『능가경』을 늘 외우며, 유수(流水)처럼 청정하고 부운(浮雲)인양 시비에 초연한 삶을 산다는 신비의 호승.

싸우는 범을 지팡이로 떼어놓고, 독룡을 그릇에 담아 가두는 이적도 행하였다.

그의 풀잎 옷은 바느질도 하지 않아 따로 꿰맨 자국도 없었다.

박영보는 초의 스님의 별호가 바로 이 「태백호승가」의 한 대목에서 따온 것이라고 풀이하였다.

완호(玩虎) 스님은 자신의 법제자들에게 ‘의(衣)’자를 돌림자로 해서 법명을 내려주었다.

호의(縞衣)․초의(草衣)․하의(荷衣)의 ‘삼의(三衣)’는 완호 문하의 삼걸로 꼽혔던 인물들이다.

완호또한 풀이하면 ‘호랑이를 가지고 논다’는 뜻이니, 지팡이로 싸우는 범을 떼어놓았던 태백 호승과 무관치 않다.

범해(梵海) 각안(覺岸, 1820-1896)은 이들 세 사람을 대상으로 「삼의가(三衣歌)」란 고시 장편을 지었다.

자료 제시를 겸하여 세 사람의 이름을 풀이한 중간 대목 몇 구절을 보이면 다음과 같다.

赤壁秋夜向南飛 적벽이라 가을 밤에 남쪽 향해 날아가니

翔彼千仞覽德輝 저 천길 위 날아올라 덕의 광휘 살폈다네.

雖處衆緇自不緇 중들 틈에 처해서도 절로 중과 같지 않아

示其不變常白衣 변치 않음 보이려고 늘 흰 옷을 입었다오.[호의]

一生所好與世違 일생에 좋아한 일 세상과는 어긋나니

脫然逾城投佛依 툴툴 털고 성을 넘어 불문에 귀의 했지.

駕風一葦任性去 갈대 잎 배 바람 타고 천성대로 떠나며

披烟採荷徧身幃 안개 헤쳐 연잎 따서 온 몸에 걸쳤다지.[하의]

開花錦城三鄕曲 금성(錦城)의 삼향곡(三鄕曲)에 꽃이 활짝 피어나고

結實塞琴九曲春 새금(塞琴)의 구곡(九曲) 봄에 열매가 맺었구나.

欲避名聲架三椽 명성을 피하고자 초가 삼간 얽어 두고

石田編草遮一身 돌밭에서 풀을 엮어 한 몸을 가리셨네.[초의]

4구절씩 차례대로, 불변의 뜻을 보여 흰옷만을 입은 호의(縞衣), 속세를 떠나 자연에 몸을 숨긴 하의(荷衣),

명성을 피해 돌밭에 띠집 지은 초의(草衣)를 각각 기린 내용이다.

이를 두고 근대 보정(寶鼎) 스님은 「초의진신찬(草衣眞身贊)」에서 ‘삼의안항(三衣雁行)’이라 하여

이들 세 사람이 형제처럼 나란히 우뚝한 자취를 드러냈음을 기린 바 있다.

명성을 피해 인적이 닿지 않는 곳에 암자를 짓고 숨어 산 초의의 행적은 일견 태백 호승의 그것과도 방불하다.

완호(玩虎)는 순박하고 과묵한 그의 성품을 보고서 호의와 하의에 이어 초의란 이름을 내려주어

세속을 떠난 질박한 삶과 우직한 공부를 주문했던 듯하다.

한편 다산도 초의란 이름을 두고 쓴 글이 있다.

앞서 본 「금당기주」 속에 실린 「초의거사게(草衣居士偈)」와 「제초의선게후(題草衣禪偈後)」가 그것이다.

두 글 모두 문집에는 빠졌다. 차례로 읽어 본다. 먼저 「초의거사게」다.

贋貨苦饒眞寶絶 거짓 재화 너무 많아 참 보배 끊겼나니

包裹諸惡外鮮潔 갖은 악을 포장해서 겉만 아주 깨끗하다.

鴟夷之革出九穴 치이(鴟夷)의 가죽 부대 구혈(九穴)이 나오니

涕洟次濃溲糞血 눈물 콧물 진해져서 오줌 똥과 핏물일세.

錦纏綉帕同心結 비단 두른 수(綉) 장막에 동심결을 맺어두니

何以繢之鸞皇鷩 난황(鸞皇)의 붉은 꿩은 무엇으로 수놓을꼬.

犇犇走走胥閴咽 내달아 달아나니 모두 가만 목 메이고

卽墨之尾油葦爇 즉묵 땅 소 꼬리엔 갈대 묶어 불 질렀네.

抱鼠嘄朴喉欲裂 쥐를 안고 소리치니 목구멍이 찢어질 듯

芼糝苓通勸人啜 씀바귀 나물 국을 남 마시라 권하누나.

靑山回首杳巀嶭 청산에서 돌아보매 아스라이 산은 높아

白雲如絮閑起滅 흰 구름은 솜처럼 한가롭게 피어난다.

采采菅蒯薄言袺 무성한 골풀로 엷게 옷섶 여미고

紉以葛筋防潰決 칡뿌리 노를 꼬아 터짐을 막는다네.

上衣下裳無攸觖 웃옷과 치마에 터진 곳 없다 해도

阿梨那識愁不屑 아리나식(阿梨那識) 근심 겨워 조금도 기쁘잖네.

淸淨法身乃蝓蛻 청정한 법신마저 훌훌 벗어 내던지라.

是則名爲草衣訣 이것을 이름하여 초의결(草衣訣)로 부르리니

茶波羅蜜休分別 차 바라밀 그 경계와 나누어 분별 마라.

입성(入聲) 설(屑)부의 험운(險韻)을 매 구 끝에 넣은 시다. 다산이 초의에 대해 노래한 내용이다.

시 속에 많은 고사를 썼다. 사람들은 온갖 추악하고 더러운 것을 속에 지녔으면서도 겉만 번드르하게 꾸미기에 바쁘다.

온갖 부귀영화도 순식간에 잿더미로 변하고 만다. 사람이 한번 죽어 청산에 묻히고 나면 골풀이 몸을 덮고 칡뿌리가 몸을 얽어

온통 풀잎 옷을 입는다. 하지만 죽은 후에 뉘우친들 무슨 소용인가. 아리나식(阿梨那識)은 불교에서 말하는 팔식(八識)의 하나인

아뢰야식(阿賴耶識)을 말한다. 자아의 본원 속에 포함된 일체 사물의 씨앗을 가리키는 말이다. 청정한 법신마저 훌훌 내던져서

대자유의 경계를 미리 얻음만 같지 못하다. 이 대자유의 경계를 ‘차바라밀(茶波羅蜜)’이라고 표현한 것은 흥미롭다.

위 게송에 이어 다산은 「제초의선게후(題草衣禪偈後)」란 글을 써 주었다.

『시경』에서 “비단 옷 입고는 덧옷을 입고, 비단 치마 입으면 덧치마 입네.”라 한 것은 그 무늬가 드러나는 것을 싫어한 것이다.

티끌 세상 인간의 내장 안에는 쌓인 것이 아름답지가 않다. 비단 옷으로 덮어 가리고 구슬과 비취로 이를 꾸며도, 나는 그 냄새가

향기롭지 않을 것을 안다. 게다가 석화(石火)가 한 차례 번쩍하면 북망산천으로 돌아가고 말아, 마침내 어질거나 어리석거나,

귀한 이나 천한 이나 모두 풀뿌리로 몸을 덮게 된다. 그럴진대 어느 누구 하나 초의(草衣) 아닌 이가 없을 것이다. 어찌하여

유독 의순(意洵)만이 이를 나무라는가? 부처의 계율에 얽매이지 않고, 유가의 법도에 구애됨 없이 운수에 내맡겨, 제멋대로

만물의 위를 소요하고 온 세상 안을 부침한다면, 사람들은 오직 초의가 바람에 나부끼는 것만 볼 터이니,

어찌 영화로운 이름과 이록(利祿)에 능히 얽매이겠는가?

가경(嘉慶) 갑술(1814) 다산.

사람이 죽어 땅에 묻히면 누구나 풀 뿌리 옷, 즉 초의(草衣)를 입게 마련이다.

초의란 이름을 가지고 인생의 덧없음과 영명이록(榮名利祿)의 허망함을 일깨웠다.

흙으로 돌아가면 현우귀천(賢愚貴賤)의 분별은 의미가 없다.

그러니 죽어 초의를 입는 것을 두고 미망(迷妄)을 벗어나지 못한 것으로 나무랄 일은 아니다.

차라리 유불(儒佛)의 경계를 훌쩍 뛰어넘어 소요만물(逍遙萬物)하고 부침사해(浮沈四海)함이 어떻겠느냐고 화답했다.

초의의 불가적 입장을 유가적 견지에서 슬쩍 비판한 것이다.

정리한다. 초의란 이름은 첫째, 완호 스님의 ‘의(衣)’자 항렬 법제자임을 드러내는 표식이다.

둘째, 이백의 「태백호승가」에 보이는 호승(胡僧)에게서 따와 스님의 질박하고 꾸밈없는 성정에 견준 것이다.

셋째, 누구나 죽어 땅에 묻혀 입게 되는 풀잎 옷으로, 인생의 허무를 벗어던진 명리에 얽매임 없는 대자유의 경계를 환기한다.

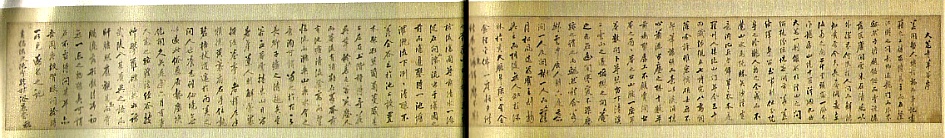

다산 친필 행서첩에 실린중부에 대한 다산의 풀이 글.

이을호 박사 구장.

중부(中孚)란 자의 의미

중부(中孚)는 초의의 자다. 중부는 잘 알려진대로 『주역』의 괘 이름이다.

초의가 중부란 자를 직접 쓴 가장 이른 글은 「백운첩(白雲帖)」에서다.

「백운첩」은 초의가 27세 나던 1812년 9월 12일에 다산이 제자 윤동(尹峒, 1793-1853) 및 초의와 함께

월출산 아래 백운동에 놀러 갔다 와서 만든 시첩이다.

백운동 13경에 붙여 다산이 시를 짓고, 초의가 다산의 시 일부를 전서(篆書)로 썼다.

여기에 다산의 명에 따라 다시 초의가 백운동과 다산초당을 그림으로 그려 합첩한 것이 「백운첩」이다.

초의는 이 첩에서 자신의 이름을 ‘중부(中孚)’로 적었다.

초의는 당시 다산에게서 『주역』을 열심히 배우고 있었으므로,

초의에게 중부란 자를 지어준 사람은 바로 다산이었다. 중부란 자에는 어떤 의미가 담겨 있을까?

중부괘(中孚卦)는 태하손상(兌下巽上)으로 못[兌] 위에 바람[巽]이 있는 형국이다.

6효(爻)를 나란히 세우면 양음(兩陰)이 가운데 있고, 사양(四陽)이 아래 위를 감싼 모습이다.

따라서 안에 부드러움을 머금고 있어 바깥의 강함이 중(中)을 얻는 괘요, 믿음이 돼지나 물고기에게까지 미치는 상이다.

『잡괘전(雜卦傳)』에는 ‘중부는 신의다.[中孚信也]’라 했고, 『주역정의(周易正義)』에서는

‘안에서 믿음이 나오는 것을 중부라 한다. 信發于中, 謂之中孚’고 했다.

뜻이 진실하다는 의미인 의순(意洵)의 법명에 꼭 부합한다.

다산도 초의를 위해 친필로 써준 고 이을호 박사 구장(舊裝) 행서첩에서 이렇게 적은 바 있다.

중부란 것은 허중(虛中)의 괘다. "본시 한 물건도 없으니 어찌 어찌 티끌 먼지를 털겠는가?"라고 한 것 또한 허중이다.

"큰 물을 건너서 저편 언덕에 닿으려 힘쓴다." 하였으니, 이를 일러 심공(心空) 급제라 하는 것인가?

앞 구절은 육조 혜능(慧能)의 "본시 한 물건도 있지 않은데, 어디서 티끌 먼지 일어나리오."에서 끌어와

허중의 의미를 부각했다. 뒤의 것은 『주역』「중부」괘와 「미제(未濟)」괘에서 따온 말로,

중정(中正)의 뜻을 높이는 말로 쓴다. '심공급제'[는 당나라 때 방온(龐蘊)이 마조(馬祖) 도일(道一)과 나눈

"한 입에 서강의 물을 다 마셔버린다."는 공안과 관련해서 나온 종요(宗要)의 송(頌)에 나오는 말이다.

관직에 선발되기 보다 선불장(選佛場)에 오르는 것이 훨씬 낫다는 의미다.

워낙 함축이 깊은 글이라 여기서는 더 이상 세세한 의미를 따지지는 않겠다.

한편 중부란 자는 차와 관련된 또 하나의 중층적 의미를 갖는다.

중부는 이백의 「족질 중부(中孚)가 옥천산의 선인장차를 준 데 답례하여(答族侄中孚贈玉泉仙人掌茶)」란

시에 나오는 승려의 이름이기도 하다. 이백의 원문을 보자.

내가 듣자니 형주의 옥천사는 청계산 여러 봉우리와 가깝다고 한다. 산골짝엔 이따금 종유 동굴이 있다.

常聞玉泉山 일찍이 들으니 옥천산에는

山洞多乳窟 산골짝에 종유굴이 많다고 하네.

仙鼠如白鴉 흰 까마귀 비슷한 박쥐가 있어

倒懸清溪月 시내 달빛 거꾸로 매달려 있네.

茗生此中石 이 가운데 바위에서 차가 나는데

玉泉流不歇 옥천이 쉴새없이 흘러내린다.

根柯灑芳津 그 진액 뿌리 가지 뿌려 적시니

采服潤肌骨 따먹으면 피부에 윤기가 도네.

叢老卷綠葉 묵은 떨기 초록 잎이 말려있는데

枝枝相接連 가지마다 서로 이어 붙어 있구나.

曝成仙人掌 볕에 쬐어 선인장(仙人掌)을 만들어내니

似拍洪崖肩 신선 홍애(洪崖) 어깨를 두들기는 듯.

舉世未見之 온 세상 아무도 본 이 없으니

其名定誰傳 그 이름 참으로 누가 전할까.

宗英乃禪伯 집안의 젊은이 선백(禪伯)이라서

投贈有佳篇 내게 주며 좋은 시도 지어 주었네.

清鏡燭無鹽 맑은 거울 무염(無鹽)을 비춰 보이니

顧慚西子妍 서시(西施)의 어여쁨이 부끄러워라.

朝坐有餘興 아침 나절 앉았자니 남는 흥 있어

長吟播諸天 길게 읊어 세상에 퍼뜨리노라.

중부(中孚)는 속성이 이씨로, 이백의 집안 먼 조카뻘 되는 승려의 이름이다.

중부가 이백에게 옥천산의 종유굴에서 나는 찻잎을 볕에 말려 차로 만들어 선물했다.

조각으로 편을 지은 차덩이 수십 개를 포개 놓은 모양이 꼭 사람 손바닥과 같다 해서 이백은 이 차의 이름을

선인장차(仙人掌茶)라고 붙였다. 이 차의 제법은 이렇다. 오래된 묵은 떨기에 도르르 말린 잎이 가지에 다닥다닥 붙어 있다.

이 잎을 따서 볕에다 쬐어 말린다. 찻잎이 나는 종유굴 안에는 1천살이 넘어야 희게 변한다는 흰 박쥐들이 산다.

이 박쥐들은 종유굴에서 나는 유수(乳水)를 마셔 이처럼 장수한다.

그러니 그 물의 기운을 받아 자란 찻잎이야 말해 무엇 하겠는가?

이백은 선인장차의 효험을 ‘환동진고(還童振枯)’라 했다.

비쩍 마른 노인에게 기운을 불어넣고 동자(童子)의 상태로 되돌려 준다는 말이다.

찻잎의 약효는 옥천진공(玉泉眞公)이란 선인이 늘 복용하여 나이 80이 넘어서도 젊은이의 혈색을 유지한 것만 보아도

충분히 알 수가 있다. 그런데 이 말은 초의의 「동다송(東茶頌)」 제 41구와 42구에 그대로 나온다.

“늙음 떨쳐 젊어지는 신통한 효험 빨라, 80 먹은 노인 얼굴 복사꽃인 듯 붉네. 還童振枯神驗速, 八耋顔如夭桃紅”라 한 것이 그것이다.

초의 또한 중부란 승려의 존재를 이백의 시를 통해 명확하게 인식하고 있었던 셈이다.

무염(無鹽)은 제나라 선왕(宣王)의 후비의 이름이다. 그녀는 덕이 있었으나 외모가 몹시 추했다.

다산은 왜 초의에게 중부란 자를 선물했을까?

첫째, 자신이 초의에게 가르치던 『주역』의 중부괘가 지닌 의미가 초의의 덕성과 꼭 부합되는 측면이 있었기 때문이었다.

연못 위에 부는 바람처럼 군자의 온화한 기풍을 지녀 기뻐하고 겸손하며 믿음으로 감싸 안는다는 의미의 중부괘가

초의의 삶 속에서 음미되어 실현되기를 바란 것이다.

또한 뒤의 초의가 차의 덕으로 꼽는 중정의 의미가 이 쾌상의 설명 속에 포함되어 있는 것도 음미할 만하다.

둘째, 귀한 차를 이백에게 선물했던 승려의 이름이 중부(中孚)였던 것과 관련이 있다.

이백은 금릉(金陵)에 놀러 갔다가 중부를 만나 선인장차를 받았다. 공교롭게도 금릉은 강진의 옛 이름이기도 하다.

다산은 이백이 그랬던 것처럼 금릉에서 초의를 만났다. 시의 맥락에 충실하자면, 초의는 초당에서 다산을 모시고

공부를 하면서 차에 새롭게 눈을 떴고, 다산은 혜장에게 그랬던 것처럼 찻잎을 따서 차를 만드는 과정을 초의에게 알려주어

차를 만들게 했던 듯하다. 그 차를 받고서 이를 예전 중부선자가 이백에게 선인장차를 가져다 준 것에 비겨,

『주역』 중부괘의 의미에 포개어 중부란 자를 선사했을 것으로 본다.

셋째, 다산 자신과 초의를 통해 강진차가 세상에 알려지기를 바라는 함의도 있다.

이백이 서문에서 선인장차란 이름이 중부선자와 청련거사 두 사람에 의해

세상에 기억되기를 희망한다고 말한 것과 맥락이 닿는다.

넷째, 초의란 이름이 이백의 「태백호승가」에서 나온 데 착안하여,

역시 이백의 시로 짝을 맞추고 제다(製茶)의 의미를 보태려는 의도가 있다.

이상 의순과 초의, 중부 등 초의의 명호(名號)와 관련된 유래와 의미를 살폈다.

의순과 초의와 중부는 모두 그의 사람됨과 꼭 맞는 이름이었고, 의미에도 상호 일관성이 있다.

특히 중부는 선인장차를 만들었던 금릉의 승려 이름에서 따온 것이어서

당대 전다박사(煎茶博士)의 호칭까지 있었던 초의에 걸맞는 호칭이 아닐 수 없다.

일지암

일지암(一枝菴)은 초의가 중년에 건립하여 만년까지 기거했던 공간이다. 우리 차문화사의 한 성지(聖地)다.

초의는 왜 일지암으로 들어갔고, 일지암이란 이름에는 어떤 의미가 담겨있을까? 일지암은 언제 건립되었고,

공간 배치와 그곳에서의 일상은 어떠했을까? 이글에서 살펴보려는 내용이다.

‘일지(一枝)’에 담긴 뜻

초의는 당시 대둔사의 촉망 받던 학승이었다. 그런 그가 왜 갑자기 일지암을 짓고 깊은 산 속으로 들어갔을까?

거처에 내건 일지암(一枝菴)이란 편액에는 어떤 의미가 담겨 있을까? 신헌(申櫶)의 「금당기주(琴堂記珠)」에는

여러 곳에 초의의 인적사항에 관한 기록이 보인다. 이 가운데 초의의 계통에 대한 언급은 이렇다.

사문 의순(意洵)은 자가 중부(中孚)다.

무안현 장씨(張氏) 집안에서 태어나 운흥사(雲興寺) 민성(珉聖)의 방에서 머리를 깎았다. 연담(蓮潭)을 사숙하여 불법을 얻었다.

다산에게 몸소 가르침을 받아 도를 전함을 들었다. 한산(寒山)과 습득(拾得)에게서 깨달음을 얻었다.

다른 내용은 그렇다 치고, 끝에 한산(寒山)과 습득(拾得)에게서 깨달음을 얻었다고 한 대목이 주목된다.

한산과 습득은 당나라 때 천태산에 살았다는 전설적 은자(隱者)다. 현재 남은 한산의 시는

그가 천태산의 나무와 바위에 써놓은 것을 국청사(國淸寺)의 승려가 수습해 편집했다는 것이다.

초의가 한산과 습득의 시를 통해 깨달음을 얻었다는 것은 다른 기록에 보이지 않는다.

「금당기주」에는 이를 증명하듯, 한산시를 화두로 스승 다산과 주고 받는 4칙의 문답이 실려있다.

그중 한 칙을 함께 읽는다.

群女戱夕陽 석양 무렵 여인네들 놀이 하는데

風來滿路香 바람 불자 길에 가득 향기 이누나.

綴裙金蛺蝶 치마엔 금빛 나비 수를 놓았고

揷髻玉鴛鴦 머리엔 옥원앙 비녀 꽂았네.

角婢紅羅縝 계집종도 붉은 비단 옷을 해입고

閹奴紫錦裳 하인조차 자줏빛 비단 치말세.

爲觀失道者 도를 잃은 사람을 살펴보자니

鬢白心惶惶 터럭 희면 마음마저 허둥댄다네.

순(洵)운: “이것은 전생의 선과(善果)가 아닐런지요?”

사(師)운: “저것은 바로 미래의 악인(惡因)이니라. 덜렁쟁이 수좌(首座)야.

공과(功課)를 만들어서 밤낮으로 목탁을 두드리며 그 의미를 살펴보아라.

민첩한 강주(講主)야. 열심히 지도해서 불자(拂子)를 세워 불경을 담론하며 징험해 보아라.

편한 곳을 얻으면 편한 데서 멀어지고, 인연을 잃고 나야 인연이 모이느니.”

순(洵)운: “세간에서 어떻게든 지켜야 할 것이 있습니까?”

사(師)운: “횃불 들어 허공을 태우고, 물을 움켜 달을 붙들어라.”

초의는 왕공귀족 여인들의 호사스런 생활을 묘사한 뒤, 비록 이렇게 화려한 삶을 살아도

마음에 도를 잃고 나면, 젊음이 스러짐과 동시에 마음도 빈쭉정이가 되어 허둥대는 법이라고 한 한산시를 인용했다.

이어 그들이 금생에 이토록 복을 누리는 것은 전생의 선과(善果)가 아니냐고 물었다.

그러자 스승은 미래의 악인(惡因)일 뿐이라고 대뜸 무찔러 왔다. 그리고는 이 말의 의미를 참구(參究)해 보라고 했다.

다시 가르침을 청하자, 횃불로 허공을 태우고 물을 움켜 달을 잡으라는 비유로 허상의 집착을 버리라고 주문했다.

일종의 선문답이다.

일지암 유천

이와 비슷한 3칙의 문답이 더 있다. 이런 문답을 다산과의 사이에 주고 받은 것은 몹시 흥미롭다.

다산은 초의에게 시 공부의 일환으로 한산 습득의 시를 읽게 하면서, 선문답을 주고 받았다.

앞서 초의가 한산과 습득의 시에서 깨달음을 얻었다고 한 말은 빈 말이 아니었던 것이다.

실제 일지암의 ‘일지(一枝)’는 한산시에서 따온 말이다.

琴書須自隨 모름지기 금서(琴書)가 홀로 따르니

祿位用何爲 작록이나 벼슬이야 어디다 쓰리.

投輦從賢婦 벼슬 던져 어진 아내 말을 따랐고

巾車有孝兒 가마를 멘 효성스런 자식도 있네.

風吹曝麥地 보리 쬐어 말리는 땅 바람이 불고

水溢沃魚池 물이 넘쳐 고기 못에 넘실대누나.

常念鷦鷯鳥 언제나 저 뱁새를 생각하노니

安身在一枝 한 가지만 있어도 몸 편하다네.

뱁새는 제 몸을 깃들이는데 일지(一枝) 즉 나뭇가지 하나면 충분하다.

예전 초나라 왕이 자종(子終)을 정승으로 발탁하려 했다.

거문고와 책을 벗 삼아 신이나 삼으며 편안히 사는 것이 낫지

왜 초나라의 근심을 다 지려 하느냐는 아내의 말을 듣고, 자종은 아내와 함께 달아나 숨었다.

도연명이 벼슬을 버리고 여산(廬山)으로 갈 때 아들 둘이 아버지의 가마를 매고 앞장을 섰다.

모두 안분낙도(安分樂道)로 욕심 부리지 않고 한 세상을 건너갔던 이들이다.

가난한 살림에 보리를 널면 바람은 불어와 이를 말린다.

연못에 물이 말라 근심하자 큰 비가 내려 못물이 가득 넘친다.

인간과 자연의 삶이 조화롭지 아니한가.

그러니 나도 이를 본받아 나무 한 가지로 부족함이 없는 뱁새의 ‘안신(安身)’을 누리겠노라고 했다.

초의의 일지암은 바로 이 8구의 ‘일지(一枝)’에서 따온 말이다.

『장자(莊子)』 「소요유」에도 “뱁새는 깊은 숲에 둥지를 틀지만 한 가지를 차지하는 데 불과하다.

(鷦鷯巢於深林, 不過一枝).”고 했다. 일지암은 곧 초의의 소박하고 욕심 없는 삶의 자세를 상징하는 이름인 셈이다.

한편 『금당기주』의 기록에는 초의의 입산 경위를 이렇게 증언한다.

국조 중엽 이래로 교강(敎講)이 성해지고 선강(禪講)이 시들해졌다.

똑똑한 자는 오로지 교학(敎學)에만 힘을 쏟아, 글 뜻이나 지리하게 풀이하고 훈고나 하려 들며,

학구(學究)가 되어 경전으로 살아가는 모양새가 되었다. 멍청하고 답답한 무리들이 만년에는 모두 수좌로 일컬어진다.

의순은 이를 병통으로 여겨, 배움이 이루어지자 이를 버리며 말했다.

“무당 할멈이 우리 부모를 그르쳐서 머리를 깎아 중이 되었으니, 이미 한 차례 죽은 셈이다.

또 누가 능히 목을 꺾고 고개 숙여 책 속으로 나아가 좀벌레로 죽고 반딧불로 마르게 하겠는가?”

이에 책 상자를 뒤져 여러 소(疏)를 초한 것과, 풀이를 베껴 쓴 것을 죄다 불살라 버렸다.

다만 『선문염송집』과 『전등록』 2부와 한산과 습득의 시 각 1권, 고려 진정국사 천책의 시 등

모두 몇 권만을 취하여 동학들과 더불어 작별하고, 해남현 두륜산 속으로 가서,

넝쿨과 바위가 쌓인 가운데 집 한 채를 얽고서 일지암이란 편액을 달았다.

초의의 출가가 무당의 요설에 부모가 미혹되어 이루어진 것으로 말한 점이 흥미롭다.

또 일지암으로의 입암(入菴) 동기를 교종이 성하고 선종이 쇠미해진 교단의 상황과, 가짜 돌중들이 엉터리 공부로

저마다 수좌를 일컫는 풍조를 혐오해서였다고 적고 있다.

여기서도 초의가 특별히 선택한 몇 종의 책 가운데 한산과 습득의 시집이 포함된 것을 본다.

일지암 축대 돌에 새겨진 "다암"

일지암 건립 경과

일지암은 언제 처음 지었을까? 『초의시집』 중 일지암이 처음 나오는 것은

1830년에 지은 「중성일지암(重成一枝菴)」이란 작품에서다.

烟霞難沒舊因緣 안개 노을 묵은 인연 숨기기가 어려워서

甁鉢居然屋數椽 승려가 어느새 몇 칸 집을 지었구나.

鑿沼明涵空界月 못을 파서 허공 달빛 해맑게 깃들이고

連竿遙取白雲泉 대통 이어 구름 샘을 저 멀리서 끌어왔네.

新添香譜搜靈藥 『향보(香譜)』를 새로 뒤져 영약을 찾아보고

時接圓機展妙蓮 깨달음 얻게 되면 묘련(妙蓮)을 펼치노라.

礙眼花枝剗却了 시야 막는 꽃가지를 잘라내어 없애니

好山仍在夕陽天 석양 하늘 멋진 산이 또렷이 눈에 드네.

제목에서 ‘중성(重成)’이라 한 것은 전에 지은 것을 다시 고쳐지었다는 의미다.

다만 1구에서 안개 노을이 제 아무리 숨기고 감추어도 해묵은 인연을 다 파묻을 수는 없다고 한 것을 보면,

일지암이 예전 허물어진 암자터를 닦아 다시 세웠다는 뜻으로도 읽힌다.

연못을 파고, 대통을 이어 먼 데 샘물을 끌어온 것은 다산초당의 그것과 같다.

『향보(香譜)』를 살펴 주변의 약초를 캐고, 깨달음이 오면 설법으로 이를 펼친다.

시야를 가리는 꽃가지를 쳐내자, 좀 전까지 보이지 않던 앞산 묏부리가 석양빛을 받아 환하게 다가선다.

이 작품 이전에 지은 시에서도 초의는 자신의 거처에 대해 노래한 바 있다.

한 해 전인 1829년에 지은 「도암십영(道菴十詠)」은 도암(道菴)을 새로 짓고 주변의 풍광을 10경으로 정리한 것이다.

첫째 수, 「도암신성(道菴新成)」을 먼저 읽는다.

靈境幽閒淨侶空 영경(靈境)은 한갓지고 스님네도 다 떠난 채

幾年冷鎖翠烟重 푸른 안개 짙은 속에 몇 년이나 잠겼던고.

白雲更得靑山主 흰 구름이 다시금 청산 주인 얻고 보니

物色懷新逞舊容 물색도 새로워라 옛 모습 드러내네.

이로 보면 예전 버려진 암자터에 1829년에 먼저 도암(道菴)을 세워 거처를 마련했다가,

이듬해 1830년에 다시 좀더 규모를 갖춰 지어 일지암이란 현판을 달고 준공을 보게 된 전후 사정이 드러난다.

앞서 ‘중성(重成)’이라 한 것도, 전 해에 ‘신성(新成)’한 도암을 염두에 둔 말이다.

나머지 9수에는 일지암 주변의 풍경과 이곳에서 바라다 보이는 경관을 노래했다.

제목만 열거하면 장봉명월(藏峯明月)․북산석정(北山石鼎)․용암세우(龍巖細雨)․응산초가(鷹山樵歌)․성암모종(星菴暮鍾)․

마산석봉(摩山夕烽)․나산춘설(拏山春雪)․양포귀범(梁浦歸帆)․완산송취(莞山松翠) 등이다.

장봉과 북산, 용암과 응산, 그리고 성암 등은 모두 그곳에서 보이는 대둔산의 봉우리와 암자 이름이다.

멀리 달마산의 저녁 봉화나 드물게나마 맑은 날에는 봄눈 쌓인 한라산도 보인다고 했다.

또 아래쪽으로는 바닷가를 오가는 돛단배도 눈에 들어온다.

이인문 「누각아집도(樓閣雅集圖)」(부분), 국립중앙박물관 소장.

1833년에 초의는 일지암 주변에 대나무를 옮겨 심었다.

「종죽(種竹)」은 이때 지은 5언 122구 610자에 달하는 긴 시다. 다 인용할 수는 없고, 띄엄띄엄 건너뛰며 읽어본다.

憶昔結茅處 그 옛날 띠집 얽어 머물던 곳은

金剛最幽境 금강곡(金剛谷)의 가장 깊은 골짝이었지.

巖障嵩俊秀 병풍 바위 우뚝이 솟구쳐 있고

水鏡澄虛冷 물 거울은 해맑고 차가왔다네.

森森羅佳木 빽빽이 좋은 나무 무성했지만

未與此君倂 대나무는 이곳에 있지 않았지.

移栽赤蓮傍 적련암(赤蓮菴) 곁에서 옮겨 심으니

困觸非俄頃 한동안 몸살하며 시들했었네.

雅感主人眷 주인의 아낌을 느껴서인지

不辭踰重嶺 산마루 몇 개 넘음 마다 않았지.

첫 대목이다. 초의는 자신이 일지암을 짓기 훨씬 전에 금강곡(金剛谷)의 가장 깊은 골짜기에 띠집을 짓고 살았다고 말했다.

당시 주변은 병풍 바위가 우뚝 솟고, 맑고 찬 물이 흘렀으며, 온갖 나무가 무성했다. 다만 대나무만 없는 것이 서운해서

적련암(赤蓮菴) 곁에 있던 대나무를 옮겨 싶었다. 대나무는 손을 잘 타 아무 때나 옮겨 심으면 죽는다.

그래서 처음엔 시들하던 것이 정성을 쏟자 점차 무성해졌다고 했다.

초의가 일지암을 짓기 전에 거처했다는 금강곡의 초암(艸菴)은 1823년에 지은 여러 시에 분명하게 나온다.

「금강골 바위 위에서 언선자와 함께 왕유의 종남별업 시에 화운하다(金剛石上與彦禪子和王右丞終南別業之作)」는

금강골에서 철경 스님와 함께 왕유(王維)의 「종남별업(終南別業)」시에 차운하여, 이곳에 길이 머물고 싶은 바람을 노래한 내용이다.

이후 초의는 그 결심을 당장 실천에 옮겼다. 잇따라 실려 있는 「우념왕람전운(又拈王藍田韻)」의 첫 부분에는

“스스로 맑은 골짝 은자가 되어, 아득히 세상과 소원해졌네. 송라(松蘿) 묶어 성근 울을 세워 만들고, 바위에 기대어 띠집 얽었지.

(自成淸谿隱, 邈與世相疎. 緣蘿制疎㰚, 依巖結茅廬)”라 하여 금강곡 바위 절벽 밑에 띠집을 얽어 거처를 옮긴 일을 적고 있다.

역시 1823년에 지은 「도촌견과초암(道邨見過艸菴)」은 도촌 김인항(金仁恒)이 지나는 길에 초암에 들렀을 때 쓴 시이다.

도촌이 초의의 초암(艸菴)이 조용하다는 말을 듣고 구름을 헤쳐 송헌(松軒)을 찾아왔으므로,

샘물을 떠서 뇌소차(雷笑茶)를 함께 마시고, 향을 사르며 도에 대해 대화하는 장면을 그렸다.

다시 「종죽(種竹)」시를 계속 읽어 보자.

我時適遠遊 이때 마침 먼 길을 떠나게 되니

林室被灾眚 숲속 집은 불이 나서 타버렸다네.

灰場誰復掃 잿더미를 뉘 다시 쓸었으리오

遙遙滯雲頂 아득히 구름 속에 잠겨 있었지.

十年歸不得 십년을 돌아옴 얻지 못하여

悵別此君永 구슬피 대나무와 영이별 했네.

昨來營芋社 작년에 와 우사(芋社)를 경영하는데

金剛拒不夐 금강곡과 거리가 멀지 않길래,

徑往看此君 서둘러 가 대나무를 살펴봤더니

古路艸暝暝 옛길엔 풀덤물만 무성하였네.

위 인용 부분에서 작년에 와서 ‘우사(芋社)’를 경영했다는 말이 보인다.

1830년 일지암을 완공한 후, 초의는 바로 스승인 완호(玩虎) 대사의 삼여탑(三如塔)에 새겨 넣을 게(偈)와 서(序)를 받으러

서울 걸음을 했고, 여기서 해를 넘기며 오래 머물렀다.

그리고 1831년 가을에야 돌아와 다시 ‘우사(芋社)’를 경영하기 시작했다. 우사는 일지암의 다른 이름이다.

그런데 자하(紫霞) 신위(申緯, 1769-1845)가 초의를 위해 지어준 「원몽(圓夢)」 4수의 병서(幷序)에는

“해남현 대둔사 승려 초의는 이름이 의순인데 시승(詩僧)이다.

새로 두륜산 서쪽 기슭에 띠집을 얽었는데, 이름하여 ‘구련사(九蓮社)’라 하였다.

(海南縣大屯寺僧草衣, 名意洵, 詩僧也. 新結茅頭輪山西麓, 號曰九蓮寺).”고 적혀 있다.

일지암의 다른 명칭에 ‘우사(芋社)’, ‘구련사(九蓮社)’ 등이 있었음을 알겠다.

일지암은 초의 자신의 거처를 지칭함이요,

우사와 구련사는 이곳에서 이루어진 강학의 결사(結社)를 가리켜 쓴 표현으로 구분하면 된다.

모두 고려 말의 백련결사(白蓮結社)의 정신을 계승코자 하는 바람이 담긴 이름이다.

또 추사가 초의에게 보낸 편지에 자우산인(紫芋山人)이란 칭호를 쓴 것이 있다.

‘우사(芋社)’란 명칭과 무관치 않다. 현재 일지암에는 ‘자우홍련사(紫芋紅蓮社)’란 현판이 걸려 있다.

이밖에도 일지암은 일지선방(一枝禪房) 또는 죽향실(竹香室) 등 다양한 별칭으로도 불렸다.

다시 시로 돌아가면, 초의는 자신이 자리를 비운 사이 잿더미로 변한 금강곡의 초암(艸菴)을 오래 잊지 못했다.

1833년 다시 돌아와 일지암의 주변 조경에 힘 쏟는 과정에서 일지암과 그리 멀지 않은 곳에 있던 초암터를 다시 찾는다.

하지만 그곳은 이미 가시덤불과 칡넝쿨이 길을 막고 있는 버려진 곳이었다.

이에 그는 음력 5월 13일, 대나무를 심으면 잘 산다는 죽취일(竹醉日)을 맞아 초암 터의 대나무를 일지암으로 옮겨 심었다.

초의는 대나무를 옮겨 심은 후 휑했던 초당 주변의 확 달라진 풍광을 이렇게 계속 읊었다.

艸堂頓改觀 초당이 갑작스레 확 달라지자

物意俱欣慶 사물도 온통 모두 기뻐하는 듯.

蔭盖漣漪凉 그늘 아래 잔 물결 시원도 하고

韻參松檜淸 푸른 솔은 운치가 새틋도 해라.

魚遊得暗湛 노는 고기 가만히 즐거움 얻고

鳥語添幽靜 새 소리는 그윽함을 더해주누나.

光含夕露明 햇살은 저녁 이슬 맑음 머금고

翠交朝烟淨 푸른 산엔 아침 안개 깨끗하구나.

欣情無俗韻 기쁜 정 속된 운치 하나 없으니

悅目非艶靚 곱게 꾸며 눈 즐거운 것이 아닐세.

대나무를 옮겨 심고 가뜬해 하는 초의의 충만한 기쁨이 문면 가득 넘쳐난다.

이하 시의 긴 내용은 이곳에서의 단촐하고 뜻있는 삶을 다짐하는 각오를 담았다.

일지암의 공간 배치

일지암의 주변 공간과 내부 공간은 어떻게 배치되었을까?

관련 기록에 바탕하여 재구성해 본다. 소치(小癡) 허유(許維, 1809-1893)는 1835년에 초의와 첫 대면한다.

먼저 볼 소치의 글은 당시 일지암의 주변 풍경과 공간 배치를 이해하는 데 소중한 기록이다.

을미년(1835)에 대둔사 한산전(寒山殿)으로 들어가 초의를 방문했다.

스님은 정성스레 나를 대접하고 인하여 침상을 내주며 머물러 묵게 하였다.

몇 해를 왕래하매 기미(氣味)가 서로 같아, 늙도록 변하지 않았다. 머무는 곳은 두륜산 꼭대기 아래였다.

소나무가 빽빽하고 대나무가 무성한 곳에 몇 칸 초가집을 얽어두었다.

버들은 드리워 처마에 하늘대고 가녀린 꽃들이 섬돌에 가득하여 서로 어우러져 가려 비추었다.

뜰 가운데 아래 위로 못을 파고, 추녀 밑에는 크고 작은 절구통을 놓아두었다.

스스로 지은 시에, “못을 파서 허공 달빛 해맑게 깃들이고, 대통 이어 구름 샘을 저 멀리서 끌어왔네.

(鑿沼明涵空界月, 連竿遙取濕雲泉)”라 하였고, 또 “시야 막는 꽃가지를 잘라내어 없애니,

석양 하늘 멋진 산이 또렷이 눈에 드네. 礙眼花枝剗却了, 好山仍在夕陽天”라 하였다.

이같은 구절이 몹시 많았는데, 청고(淸高)하고 담박해서 불 때서 밥 지어 먹는 사람의 말이 아니었다.

매양 눈 온 새벽이나 달 뜬 저녁이면 가만히 읊조려 흥취를 가라앉혔다.

향을 막 피우면 차는 반쯤 마셨는데[香初茶半], 소요함이 취미에 꼭 맞았다.

적막한 난간에서 새 소리를 들으며 마주 하고, 깊숙한 굽은 길은 손님이 올까 염려하여 감춰두었다.

방 가득한 책시렁에 놓은 푸른 책들은 모두 불경(佛經)이었다.

상자에 가득한 두루마리는 법서(法書)와 명화 아닌 것이 없었다.

내가 그림과 글씨를 공부하고 시를 읊고 경전을 읽은 것이 장소를 얻은 셈이었다.

하물며 날마다의 대화는 모두 속세를 떠난 높은 뜻이어서 내가 비록 속된 사람이라 해도

어찌 그 빛에 감화되어 함께 하지 않을 수 있었겠는가?

처음 그는 대둔사의 한산전(寒山殿)으로 초의를 찾아간다.

앞서 초의가 한산과 습득에게서 깨달음을 얻었다고 했는데, 초의는 큰 절에 내려 와 있을 때도 한산전에서 머물렀다.

한산전은 『대둔사지』에도 이름이 보인다. 이것으로도 초의와 한산과의 각별한 관련을 다시 확인할 수 있다.

초의의 기거처는 일지암이었다. 위치는 두륜산 꼭대기 바로 밑이었다. 주변에는 소나무와 대나무가 무성했다.

몇 칸 초가집 옆에 버드나무가 넘실대고, 섬돌 곁에는 온갖 꽃들을 심었다. 마당에는 아래위로 못을 팠다.

못물은 조금 떨어져 있는 샘에서 대통을 이어 끌어왔다. 추녀 밑에는 크고 작은 절구통이 가지런히 놓여 있었다.

이것이 일지암의 주변 풍경이다. 방안으로 들어서면 벽면을 가득 메운 서가(書架)가 눈에 들어온다.

가득 쌓인 책들은 모두 불경뿐이었다. 상자는 법서와 명화로 가득 찼다. 이것은 일지암의 내부 풍경이다.

눈 내린 새벽, 달 뜬 저녁이면 시를 읊조리며 가눌 길 없는 흥취를 가만히 가라앉힌다.

향에 불을 붙이면 어느새 차는 반쯤 마셨다. 난간에 기대자 새가 운다. 큰

절로 내려가는 굽은 길은 속객이 찾아들까 염려하여 길이 없는 것처럼 일부러 가려 숨겼다.

이것은 일지암 주인의 일상 모습이다.

속우당의 「대둔사초암서」

아모레퍼시픽미술관 소장.

일지암의 풍광을 묘사한 글에 진도 사람 속우당(俗愚堂)이란 이가 쓴 「대둔사초암서(大芚寺草菴序)」가 또 있다.

초의와 동갑이었던 그는 초의가 54세 나던 1839년에 일지암을 찾았다.

자료 가치가 높은 글이므로, 조금 길지만 전문을 여기에 소개한다.

대개 들으니 철인(哲人)은 삼루에 해박하여 일을 서적 위에 기록하고, 빼어난 구역은 그 주인을 얻어서 이름이

강호에 드러난다고 했다.사마천은 용문 땅을 노닐고 나서 시야가 트였고, 소동파는 고무(鈷ㅇ)에 글을 쓰고서

가슴에 품은 뜻이 시원스러워졌다.광려(匡廬)의 한가한 구름과 채석강의 맑은 바람 외에도 빼어난 경치야

인간 세상에 어찌 다 헤일 수 있겠는가.다만 능히 귀한 줄을 아는 이가 드문 것이다.

이제 장춘동은 해남의 남쪽 20리에 있다. 두륜산의 맥이 나뉘어 용호의 형세를 지었다.

산은 열 겹으로 둘리었고, 시내는 아홉 굽이를 돌아 나간다.

대둔사란 절 하나가 시내와 산 사이에 우뚝하니, 승려의 무리가 몹시 많아서 마치 저잣거리 같다.

화려한 수레가 잇따르고 옥대(玉帶)를 두른 이가 다투어 머문다.

그런데도 다만 절집의 영롱함과 인물의 성대함만 알 뿐산수가 참으로 빼어난 줄은 깨닫지 못한다.

사계(ㅇ溪)에 의순이라는 비구가 있는데, 호가 초의다. 본래 나주 사람으로, 자취를 산문에 맡겼다.

나이는 올해 54세이다. 유가의 경전을 섭렵하고, 불경을 널리 탐구하였다.

시문을 짓고 읊조림은 비록 대단한 선비라 해도 그 앞에서 붓을 던지고 앞머리를 양보하지 않음이 없었다.

그런데도 평소 담박함으로 마음을 길러 시원스레 티끌세상을 벗어난 마음을 지녔다.

십수 년 전에 목공들을 불러 모아 비용의 넉넉함은 따지지도 않고서, 북암의 남쪽, 남암의 북쪽 산허리에

한채의 초가집몇 간을 지었다. 푸른 산 아래 맑은 시내 위, 구름 산의 가장자리, 안개 낀 나무의 사이였다.

암자의 이름은 그윽하고도 아득하여 티끌세상의 자취에 물들지 않음을 말한다.

표연한 정사(精舍)는 마치도 구름 속에 걸려 있는 것만 같다. 사는 사람은 의순 한 사람과 승려 한 사람 뿐이다.

송라(松蘿)에 얽힌 달빛과 솔바람이 차례로 주인이 되면, 사물은 주인과 더불어 서로 뒤따라온다.

깊은 숲 속에 있어 아는이가 없다. 탁상 위에는 금합 속에 금부처 한 분이 있다.

아침 저녁으로 여기에 공양하고, 새벽과 저물녁에 예불한다. 부지런하고 정성스럽지 않음이 없다.

이곳을 생각하고 이곳에 머물면서 물가 나무의 우거진 것과 대숲의 무성한 것에서 이를 본다.

과원(果園)은 암자 뒤에 조성하고, 채마밭은 앞에 만들었다.

맑은 물 한 줄기가 가까운 곳에서 솟아나 채마밭 앞으로 남실남실 흘러나온다.

채마밭 곁에 연못 하나를 파서 물길을 이끌어 아래로 흐르게 하니, 차고도 맑은 품이 금곡만 못지않다.

또 못 위에는 나무 시렁을 설치해서 몇 그루 포도 넝쿨이 그 위를 덮고 있다.

양옆 흙 계단에는 기화이초를 심었다. 옷깃이 봄빛을 희롱하노라면 마치 티끌 세상 사람들을 비웃는 것 같다.

초암 뒤편에는 바위로 된 미륵봉이 있고, 초암 앞에는 연못의 맑은 물결이 있다.

높은 데 올라가 바라보고, 물가에 임해서 더러운 것을 씻으며 요산요수한다.

오늘날의 의순은 그 옛날 사마천과 소동파의 맑은 운치를 아울렀다고 말할만 하다.

서암(西菴)에 우레가 걷히거나, 동산에 해가 떠올라 더운 기운이 사람에게 끼쳐오면, 가사를 벗고 불경을 덮는다.

정정한 늙은 스님은 왼손으로 노란 부채를 부치며,

오른 손에는 푸른 오동나무 지팡이를 짚고서 양편 가장자리 사이를 소요한다.

인간 세상에서 뜻을 기름이 비록 선경이라 해도 이 보다 낫지는 않을 것이다.

내가 티끌세상에 숨어 살면서 이곳에 대해 물리도록 들은 지가 오래되었다.

올해 6월, 대둔사 길로 볼 일이 있어서시내를 건너고 골짝을 지나 풀을 헤치고 덩굴을 더위잡아 오르니,

골이 깊은 것이 마치 무릉도원을 찾아가는 것만 같았다.

암자에 들어가 함께 얘기를 나누니 품은 생각이 서로 꼭 맞았다.

그 소지품을 보니 마음이 시원스러워젔다. 모습은 맑고도 깨끗해서 애초에 한 점의 물욕도 없었으니,

참으로 이름을 헛되이 얻은 것이 아니라 할 만하다. 그 나이를 물어보매, 또한 나와 한동갑이었다.

별안간에 본 것을 주워 얻어 마침내 이를 위해 기문을 쓴다.

1839년 옥주(沃州) 용촌(龍村)의 속우당이 쓰다.

한갓지고 고즈녁한 일지암의 주변 풍경과 초의의 일상이 그릴 듯이 묘사된 글이다.

초의는 화계(花階)를 조성하고 포도넝쿨을 올리며, 과원과 채마밭을 차례로 조성하면서

예전 다산이 거처하던 초당의 분위기를 하나씩 되살려 나가고 있었던 것이다.

초의는 이후 만년까지 일지암에서 지냈다.

신헌(申櫶)이 「초의대종사탑비명(艸衣大宗師塔碑銘)」에서 “일지암 가운데서 세상을 떴다.

(示化於一枝菴中)”라고 한 이래, 대부분의 초의 관련 책자는 초의가 일지암에서 세상을 뜬 것으로 적고 있다.

하지만 초의의 법제자였던 범해(梵海) 각안(覺岸, 1820-1896)은 자신이 저술한 『동사열전(東師列傳)』의

「초의선백전(草衣禪伯傳)」에서 다소 엇갈린 진술을 했다.

동치(同治) 4년 을축(1865) 7월 초2일에 쾌년각에서 입적하였다.

(중략) 처음에 몸을 은거할 둥지로 얽은 것은 일지암이었고,

나중에 겨우 몸 하나 들일만한 굴을 얽은 것은 용마암(龍馬庵)이며,

다시 몸을 마칠 움막으로 세운 것이 쾌년각(快年閣)이었다.

이 글에 따르면, 초의는 일지암에서 오래 지내다가

나중에는 다시 규모를 줄여 용마암이란 토굴을 지었고, 마지막 세상을 뜬 곳은 쾌년각(快年閣)이었던 것이 분명하다.

한 시대를 풍미했고, 당대 쟁쟁한 제가들의 기림을 한 몸에 받았던 대선승이

명성의 절정에서 세상과의 인연을 끊고 암자에서 토굴로, 토굴에서 움막으로 규모를 줄이는

철저한 무소유의 수행을보여준 것이다. 이것이 선(禪)의 정신이요, 초의의 진면목이다.

박영보가 초의에게 준 「남차병서」친필 첫 면.박동춘 소장.

박영보의 「남차병서(南茶幷序)」와 「몽하편(夢霞篇)」

보림사의 죽로차(竹露茶)를 장시로 노래했던 이유원(李裕元, 1814-1888)은

금령(金鈴) 박영보(博永輔,1808~1872)를 초의와 가장 가까웠던 인물로 지목했던 사람이다.

그가 초의차를 맛보고 환호작약하여 쓴 「남차병서(南茶幷序)」시는 초의차를 세상에 알린 직접적 계기가 된 작품이다.

두 사람의 교유를 살피는 데 중요한 작품인 「증교(證交)」 및 「몽하편(夢霞篇)」과 함께 읽어 본다.

초의와의 첫대면과 「남차병서」

1830년 9월, 초의(艸衣)는 스승인 완호(玩虎) 스님의 삼여탑(三如塔)을 세운 후, 명(銘)과 서문을 받기 위해 서울 걸음을 했다.

이때 폐백으로 초의가 들고 온 것은 보림사 죽로차(竹露茶)였다. 초의는 다산의 제자였다.

시문에 능했으며, 유가 경전에도 해박했다. 선(禪)에도 깊은 조예가 있었고, 그림마저 능했다.

이런 그가 1830년 직접 만든 차까지 들고 서울에 나타나자, 경화벌열 귀족들 사이에

돌연 초의 신드롬이라 해야 마땅할 열풍이 불어 닥쳤다.

박영보는 이때 우연히 다른 사람을 통해 초의의 수제차를 얻어 마셨다.

그리고는 그 맛에 반해 20운에 이르는 장편의 「남차병서」시를 지어 초의에게 인사를 청했다.

초의차가 경화세족들 사이에 단연 화제의 중심으로 떠오르게 된 계기가 된 작품이다.

「남차병서」는 초의차 뿐 아니라 당대 차문화사에서 매우 의미 있는 자료다.

박영보의 문집 『아경당초집』에 수록된 「남차」시의 원문.

「남차병서」는 몇 가지 다른 계통의 필사가 존재한다.

먼저 박영보가 친필로 써서 초의에게 보낸 원본이 있다. 박영희의 『동다정통고』 부록에 사진이 실려 있다.

신헌(申櫶, 1811-1884)의 『금당기주(琴堂記珠)』에도 초의가 소장하고 있던 원본을 전사(轉寫)한 내용이 수록되어 있다.

다른 하나는 박영보의 문집에 수록된 수정본이다.

그런데 친필본과 문집본 사이에는 수십 자 이상의 출입이 발견된다.

처음 초의에게 직접 써준 뒤, 나중에 문집에 옮겨 적으면서 박영보 자신이 상당부분 손질하여 개고한 것이다.

병서 부분도 두 본이 사뭇 차이가 있다. 먼저 친필본의 병서 부분을 읽어 보자.

남차는 호남과 영남 사이에서 난다. 초의 선사가 그 땅을 구름처럼 노닐었다.

다산 승지와 추사 직각과 모두 시문으로 교유함을 얻었다.

경인년(1830) 겨울에 서울 지역을 내방하며 수제차 한 포로 예물을 삼았다.

이산중(李山中)이 이를 얻어 돌고 돌아 내게까지 왔다. 차가 사람과 관계됨은 금루옥대(金縷玉帶)처럼 또한 이미 많다.

맑은 자리에서 한 차례 마시고 장구(長句) 20운을 지어 선사에게 보내니, 혜안으로 바로 잡고, 아울러 화답해 주기를 구한다.

시 끝에는 “경인 11월 15일 금령 박영보가 손을 씻고 삼가 드림(庚寅十一月望日 錦舲 朴永輔 盥手和南)”이라는 구절이 덧붙어 있다.

화남(和南)은 선가(禪家)의 표현으로 상대에게 공경하여 예를 표한다는 말이다.

「남차병서」는 1830년 11월 15일에 지었다.

박영보의 『서령하금집(西泠霞錦集)』(필사본, 『아경당초집(雅經堂初集)』 권4) 장 4a에 실린 문집본에는

위의 병서 대신 「남차는 호남과 영남의 사이에서 난다.

초의선사의 수제차를 우연히 얻어 한번 마시곤, 이를 위해 장구(長句) 20운을 지었다.

(南茶産湖嶺間. 草衣禪師手製茶, 偶得一啜, 爲作長句二十韻.)」의 줄인 내용으로 되어 있다.

이제 살필 작품의 원문은 박영보가 최종 수정해서 문집에 실은 것이다.

古有飮茶而登仙 옛날엔 차를 마셔 신선 되어 올랐거니

下者不失爲淸賢 못 되어도 청현(淸賢)됨을 잃지는 않았다네.

雙井日注世已遠 쌍정차(雙井茶)와 일주차(日注茶)는 세대가 이미 멀고

雨前顧渚名空傳 우전차(雨前茶)와 고저차(顧渚茶)는 이름만 전해온다.

花瓷綠甌浪飮濕 화자(花瓷)와 녹구(綠甌)로 마구 마셔 적시니

眞味南商已經煎 참맛은 남상(南商)들이 이미 달여 보았다네.

東國産茶茶更好 우리나라 나는 차는 차맛이 더욱 좋아

名如芽出初芳姸 그 이름 싹 나올 제 첫 향기 고운 듯해.

早或西周晩今代 빠르기는 서주(西周)부터 늦게는 지금까지

中外雖別太相懸 중외(中外)가 같지 않아 큰 차이 서로 나네.

凡花庸草各有譜 보통의 화초에도 각각 화보(花譜) 있다지만

土人誰識茶之先 토인이야 그 누가 차가 먼저임을 알리.

鷄林使者入唐日 신라 땅의 사신이 당나라에 들어간 날

携渡滄波萬里船 만리 배에 차씨 지녀 푸른 바다 건너왔지.

康南之地卽建岕 강진과 해남 땅은 복건(福建) 나개(羅岕) 한 가진데

남방의 바다와 산 사이에 차가 많이 있는데, 강진과 해남이 특히 성하다.(南方海山間多有之, 康津海南尤盛.)

一自投種等棄捐 씨 한번 뿌린 뒤론 내던져둠 같았었네.

春花秋葉抛不顧 봄 꽃과 가을 잎을 버려두고 돌보잖아

空閱靑山一千年 푸른 산서 일천 년이 쓸데없이 지나갔다.

奇香沈晦久乃顯 기이한 향 묻혀있다 오랜 뒤에 드러나니

採春筐筥稍夤緣 봄날이면 광주리에 따온 것이 인연됐네.

天上月團小龍鳳 하늘 위 달님인듯 용봉단(龍鳳團) 작게 빚자

法樣雖麤味則然 법제는 거칠어도 그 맛은 훌륭하다.

草衣禪師古淨業 초의 선사 정업(淨業)에 힘 쏟은 지 오래인데

濃茗妙悟參眞禪 짙은 차로 묘오(妙悟) 얻어 참된 선(禪)을 깨달았네.

餘事翰墨今寥辨 한묵(翰墨)이야 여사(餘事)여서 이제 다만 분별해도

一時名士香瓣虔 한 때의 명사들이 공경하여 우러르네.

出山甁錫度千里 병석(甁錫)으로 산을 나서 천리 길을 건너오며

頭綱美製携團圜 두강(頭綱)으로 잘 만든 단차(團茶)를 가져왔네.

故人贈我伴瓊玖 오랜 벗이 나에게 옥돌과 함께 주어

撒手的皪光走筵 희고 곱게 흩뿌리자 자리가 환해진다.

我生茶癖卽水厄 내 삶은 다벽(茶癖)에다 수액(水厄)을 더했는데

年深浹骨三蟲堅 나이 들어 뼛속까지 삼시충(三尸蟲)이 박혔다네.

三分飡食七分飮 열에 셋은 밥을 먹고 일곱은 차 마시니

沈家薑椒瘦可憐 집에 담근 강초(薑椒)마냥 비쩍 말라 가련하다.

伊來三月把空盌 이제껏 석 달이나 빈 찻잔 들고 있다

臥聽松雨流饞涎 송우성(松雨聲) 누워 듣자 군침이 흐르누나.

今朝一灌洗腸胃 오늘 아침 한 탕관(湯灌)에 장과 위를 씻어내니

滿室霏霏綠霧烟 방 가득 부슬부슬 초록 안개 서리누나.

只煩桃花乞長老 도화차(桃花茶) 심어 달라 장로에게 청하노니

愧無菊虀酬樂天 백낙천(白樂天)에 국화 나물 대접 못함 부끄럽다.

병서의 내용을 보면,

박영보는 초의가 서울로 오면서 가져온 차를 벗인 이산중(李山中)에게서 조금 얻어 마셨다.

그는 초의차를 맛보고 그 맛에 반해버렸던 모양이다.

사실 중국 사신 길에 조악한 중국제 가짜차를 비싼 값 주고 들여와 찔끔찔끔 마시던 상황에서

조선 땅에서 생산된 초의의 고급 떡차는 한양의 차 애호가들에게는 그야말로 충격적인 희소식이 아닐 수 없었다.

박영보는 즉시 붓을 들어 일면식도 없던 초의에게 장편의 시를 지어 감사의 뜻을 전하고, 화답을 청했다.

전후 내용을 간추리면 이렇다. 처음 6구는 중국차의 연원을 말했다.

고인들이 차를 마셔 몸이 가벼워져서 신선이 되어 하늘에 오른 일과,

쌍정차(雙井茶)와 일주차(日注茶), 우전차(雨前茶)와 고저차(顧渚茶) 등 역대의 명차를 들어

차 마시는 일의 연원이 오랜 것을 밝혔다.

이어 우리나라에서 생산되는 차도 그 못지 않은 품질을 지녔음과 신라 때 김대렴(金大廉)이

당나라에서 차씨를 들여와 남녘 땅에 이를 심어 재배한 내용을 적었다.

호남의 강진과 해남 땅은 중국에 견주면 차의 대표적 산지인 복건(福建) 나개(羅岕)와 다를 바 없다.

하지만 우리의 경우 천년 전에 차씨를 뿌린 뒤로 아무도 거들떠 보지 않아

까맣게 잊혀진 물건이 되고 말았음을 통탄했다.

그렇듯 잊혀졌던 차를 초의 스님이 나와 소룡단(小龍團) 떡차로 빚어냈다.

봄날 대소쿠리로 채취해 온 두강(頭綱)의 첫물차를 덩이지어 만든 초의의 떡차는

외양이 크게 볼품은 없었지만 맛이 빼어났다. 박영보는 초의가 차로 묘오를 얻어 선의 경지를 참구하였다고 높였다.

차를 마시는 법은 경구(瓊玖) 즉 옥맷돌에 갈아 가루내서 끓인다고 적었다

. 마시던 차가 떨어져 석 달이나 굶고 있던 터라 했으니, 박영보는 이전부터 차를 몹시 애호하던 사람이었다.

그는 밥이 3이면 차가 7이라 하여 자신의 차벽(茶癖)을 말했다.

두강(頭綱)의 첫 잎으로 만든 미제(美製) 단차(團茶)를 차맷돌에 갈아 가루로 흩는다 한 것을 보면,

이때 초의가 가져와 선물했던 차는 떡차였음이 분명하다. 다산이 마셨던 차와 다를 바 없다.

초의의 「증교(證交)」시 화답과 박영보의 답시

박영보의 시를 받은 초의는 감격했다.

며칠 뒤에 바로 「남차(南茶)」시에 화답하여 친구 하자는 뜻을 부쳐 「증교(證交)」시 두 수를 박영보에게 보냈다.

박영보도 다시 화답하는 시를 지어 초의에게 보냈다. 초의가 박영보에게 준 원시는 전하지 않는다.

다음은 박영보의 화답시다. 제목은 「초의선사가 내 「남차」시를 받고서 「증교(證交)」

2수를 맡겨 왔다(草衣禪師得余南茶詩, 委來證交二首)」이다.

草衣傳法於豹斑 초의 스님 표반(豹斑)에서 법을 전수 받았나니

太白峯前舊掩關 태백봉 앞에서 예전 문을 닫았었네.

초의는 스님의 스승인 완호 스님이 내린 이름이다.

이태백의 「태백호승가서(太白胡僧歌序)」에, “태백산 중봉에 호승(胡僧)이 있는데 풀잎으로 옷을 해 입었다.

한번은 싸우는 범이 있어 지팡이로 이를 떼어 놓았다.”고 했다

.(草衣師之師玩虎所命號也. 李太白太白胡僧歌序, 太白中峯有胡僧, 衣以草葉, 嘗有鬪虎, 以杖解之.)

供佛茶甌白毫相 불공 올린 차 사발엔 백호(白毫)의 형상이요

轉珠詩格玉連環 구슬 같은 시격(詩格)은 옥련환(玉連環) 한가질세.

月中飛錫來千里 달빛 타고 석장 날려 천리를 건너오니

海上濃靑第一山 바닷 가 짙푸른 제일 가는 산일레라.

스님이 사는 곳인 대둔사는 바로 남해에 임해있다. (師所居大芚寺, 直臨南海)

何待葛洪川畔約 갈홍천(葛洪川) 물가 약속 어이해 기다리리

楞伽經卷悟緣還 능가(楞伽)의 경전으로 인연 옴을 깨치시네.

石甃千年綠蘚斑 돌 우물 천년 세월 초록 이끼 얼룩지니

眼中興替閱禪關 눈 속에 흥망이야 선관(禪關)을 거쳤다네.

無邊黃葉前朝恨 가없는 누른 잎은 전조(前朝)의 한이겠고

不盡靑巒佛國環 다함없는 푸른 뫼는 불국(佛國)의 고리일세.

塔影鐘聲圓舊夢 탑 그림자 종소리가 옛 꿈을 징험하니

水流花發悟空山 물 흐르고 꽃은 피어 빈 산임을 깨닫누나.

逢君半日眞緣在 반나절 그대 만남 참 인연 있음이니

四大終當付八還 이 내 몸 마침내 팔환(八還)에 부치리라.

첫 수 1구에서 표반(豹斑)에서 법을 전수받았다 함은 초의의 전법(傳法) 스승인 완호(玩虎)의 ‘호(虎)’자를 염두에 둔 말이다.

범의 무늬를 이어 받은 제자라고 말한 것이다. 2구 아래 달린 주석에서 초의(草衣)란 호가

이백의 「태백호승가」에서 따온 것임은 앞의 글에서 이미 밝혔다.

1,2구는 초의가 완호의 제자면서 이백의 시에 나오는 태백호승의 후신(後身)임을 말한 것이다.

첫 수 3구에서 부처님께 올리는 다구(茶甌)에 담긴 것이 백호(白毫)의 형상이라고 했다.

백호은침(白毫銀針)은 흰빛을 띤 바늘처럼 가는 일창일기(一槍一旗)를 따서 만든 맏물차로 중국에서 천하의 명차로 알려진 차다.

3,4구에서는 초의의 차와 시를 아울러 높였다.

7,8구는 예전 송나라 때 원택(圓澤) 스님이 이원(李源)과 헤어지면서 13년 뒤에 갈홍천 물가에서 만나자고 약속했던 고사를 끌어와,

뒷기약을 나눌 것 없이 지금 즉시 만나 귀한 인연을 확인하자고 재촉한 내용이다.

둘째 수도 초의와 자신 사이에 해묵은 인연이 있어 이렇게 마음을 나누게 됨을 기꺼워 한 내용이다.

박영보가 먼저 「남차」시를 건네 인사를 청하자, 초의는 즉각 「증교」시로 화답했다.

이에 박영보가 다시 「증교」시에 화답하면서 둘 사이는 급속도로 가까워졌다.

친구에게 얻어 마신 차가 계기가 되어, 시로 인사를 청하고 시와 차로 허교(許交)하는 광경이 아름답다.

박영보 친필 「몽하편 병서」

박동춘 소장.

「몽하편(夢霞篇)」에 얽힌 이야기

이렇게 해서 두 사람은 반갑게 만났다.

박영보를 만난 초의는 서울로 올라오기 전 자신이 일지암 공사를 마치고 그곳으로 거처를 옮기던 저녁에 꾼

이상한 꿈을 박영보에게 들려주었다. 꿈에 자하 신위가 나타나 편액을 써주고 방산관(方山冠)을 만들어 준 이야기였다.

박영보는 꿈 이야기를 듣고 다시 그를 위해 장편의 「몽하편(夢霞篇) 병서(幷序)」를 지어준다.

조금 길지만 초의를 이해하는 데 아주 중요한 자료인데다, 학계에 전문이 소개된 적이 없으므로 여기에 수록한다.

먼저 전후 사정을 설명한 병서(幷序)의 내용이다.

초의선사가 새로 두륜산 서편 기슭에 띠집을 지었다. 거처를 옮기던 저녁, 꿈에 어떤 사람이 외치기를 ‘자하도인께서 오셨다.’고 했다. 나아가 보니 나이가 마흔 남짓한 한 푸른 옷을 입은 수재가 보였다. 성을 물어도 웃기만 하고 대답하지 않더니 이름을 써서 보여주었다. 조금 있더니 냉금전(冷金箋)을 펼쳐서는 행초로 초당의 편액에 ‘소재(蕭齋)’라고 쓰는 것이었다. 또 예서로 ‘대내(對耐)’란 두 글자를 썼다. 글씨가 ‘내(耐)’의 ‘촌(寸)’자 부분에 이르니 초의에게 나머지를 채워 쓰게 하였다. 초의가 감히 할 수 없다며 사양하자, 마침내 다시 붓을 당겨 글씨 쓰기를 마쳤다. 장차 눈빛처럼 흰 종이로 방산관(方山冠)을 만들었는데, 사방에 엷은 먹으로 산수화를 그려 놓았다. 이름을 문수관(文殊冠)이라고 했다. 이것을 선사에게 주었다. 이것이 과연 무슨 상서로운 조짐이란 말인가? 초의가 금년에 서울로 왔다가 나와 마주해 이 같은 꿈을 꾸었노라고 말해 주었다. 해남 천리 길에 능히 자하를 불러 꿈속에 이르게 했으니, 한갓 자하의 선열(禪悅)이 환생한 바가 아닐진대, 선사 또한 이인이라 할 것이다. 위하여 장구(長句)를 지어 이를 기록해 둔다.

紫霞道人今太白 자하도인 누구인가 오늘날의 이태백

草衣現身胡僧國 초의 선사 호승국(胡僧國)서 현신하여 나투신 몸.

詞客再世入翰林 사객(詞客)은 거듭 나서 한림으로 들어오고

禪師一心供佛職 선사는 일심으로 부처 직분 애쓰누나.

南海之北海南南 남해의 북쪽이요 해남의 남쪽 땅에

卓錫開山靑崱屴 푸른 산 잇닿은 곳 큰 스님이 산 열었네.

茶花十里燒眼紅 동백꽃 십리 길이 눈을 붉게 태우는데

嵐氣千年染面黑 산 이내 천년 동안 얼굴 검게 물들인다.

一缾一鉢是生涯 물 한 병과 바릿대가 생애일시 분명하고

流雲流水同棲息 구름처럼 물처럼 떠돌며 사는 것을.

廬山忽報子瞻來 여산(廬山) 땅에 홀연히 자첨(子瞻) 옴을 알리니

歡喜人天大生色 기쁘도다 인천(人天)에 생색이 크게 나네.

四十書生慘綠衣 마흔 살 서생은 초록 옷이 짙으신데

眉宇粹朗工翰墨 미우(眉宇)는 훤칠하고 한묵(翰墨)에 능하시네.

經天之下地之上 하늘 밑을 지나와 땅 위로 내리시니

依俙記得名字畵 어슴프레 이름 글자 기억하여 두었구려.

繡口吸盡西江靑 빼어난 글 서강(西江)의 푸른 물을 다 마시고

籒文沙石寒不泐 주문(籒文)은 사석(沙石)이 추위에도 끄떡없듯.

蕭寺何妨作蕭齋 맑은 절집 소재(蕭齋) 지음 거리낄 것 무엇이랴

對境能耐見定力 경계 대해 능히 참아 정력(定力)을 보이소서.

妙鬘雲落冷金箋 묘한 붓 구름인양 냉금전(冷金箋)에 떨어지자

墨海香噀花薝蔔 묵해(墨海)에선 치자꽃의 향기를 뿜는구나.

高冠方屋米家山 방산관(方山冠)의 모난 집은 미가(米家)의 산수인데

紙光玉雪明塗餙 옥설 같이 환한 종이 밝게 발라 꾸미었네.

古或得之陳季常 옛날엔 진계상(陳季常)이 혹시 이를 얻었겠고

不然定亦來西竺 아니면 틀림없이 서축(西竺)에서 온 것일세.

蝴蝶驚散雨花天 하늘에서 꽃비 오자 호접 놀라 흩어지고

神理湊合如轉轂 묘한 이치 모여듦은 마치 바퀴 굴리는 듯.

千里缾錫漢陽來 천리라 병석(缾錫)으로 한양 길을 오시니

一時杖屨龍山側 한 때의 장구(杖屨)가 용산 곁에 모였구나.

我來傍證文字緣 내가 와서 문자 인연 곁에서 증언하니

道人禪師竟相識 도인과 선사들은 마침내 서로 알라.

자하를 한번도 만난 일이 없던 초의가 일지암이 완공되어 입주하던 날 밤 꿈에 자하와 만났다. 자하는 일지암에 ‘소재(蕭齋)’란 편액을 시원스런 행초로 써주었고, 다시 예서로 ‘대내(對耐)’란 두 글자를 써주었다. 그뿐 아니라 눈빛 흰 종이로 방산관(方山冠)을 만들어 사면에 담묵산수를 그려 문수관(文殊冠)이라며 건네주는 것이었다. 말하자면 초의를 문수보살의 현신이 나투신 것으로 기린 셈이다. ‘대내(對耐)’란 두 글자의 의미는 시 속에서 ‘대경능내(對境能耐)’, 즉 어떤 경계를 만나더라도 능히 참으라는 뜻으로 풀었다.

1830년 10월 10일 박영보는 흥방(興坊)의 거처에서 마포 서강 가의 강의루(江意樓)로 막 이사했던 터였다.

이사한 지 한 달 남짓 되었을 때 박영보는 당시 승려가 도성 안에 들어갈 수 없는 규정에 묶여 용산 어귀에 머물고 있던

초의가 가져온 남차를 얻어 마셨다. 이어 시문 창화를 인연으로 두 사람은 급속도로 가까워졌다.

초의는 1831년 8월까지 서울에서 머물렀다. 서울 체류 기간 동안 틈날 때마다 박영보의 집을 찾아

가깝게 교유를 이어갔다. 박영보의 문집 속에는 이러한 교유의 자취가 많이 남아 있다.

『』

『소치묵연첩』에 수록된 신위의 「전다삼매」

초의와 신위

박영보의 스승이자 「몽하편」의 당사자인 자하(紫霞) 신위(申緯, 1769-1845)와 초의 사이에도

서로 많은 글이 오갔다. 박영보가 초의차를 세상에 널리 알린 장본인이라면, 신위 또한 초의차를 아끼고 사랑하여

여러 편의 시를 남겼다. 특히 그가 박영보의 「남차시 병서」를 읽고 쓴 같은 젬고의 장시는 그간 전혀 알려지지 않다가,

최근 공개되었다. 함께 읽어보기로 한다.

신위의 「원몽(圓夢)」 4수

신위는 박영보를 통해 초의에 대한 이야기를 들었다. 특히 초의가 서울로 오기 전 일지암을 완공하고

이사하기 전날 밤에 자신을 만나 제액(題額)까지 받는 꿈을 꾸었다는 말을 듣고는 기뻐하며 4수의 화답시를 지어 주었다.

신위의 『경수당전고(警修堂全藁)』에 실려 있는 「원몽사편(圓夢四篇) 병서(幷序)」가 그것이다.

원몽(圓夢)이란 ‘꿈풀이’, 즉 해몽이란 뜻이다. 1830년 12월에 지었다. 앞쪽에 긴 병서가 실려 있다.

중간 부분은 앞서 박영보가 지은 「몽하편 병서」의 내용과 중복되므로, 앞뒤만 보이면 다음과 같다.

해남현 대둔사의 승려 초의는 이름이 의순으로 시 짓는 중이다.

새로 두륜산 서편 기슭에 띠집을 짓고 이름하여 ‘구련사(九蓮社)’라 하였다.

(중략) 올해 초의가 서울로 와 금령 박영보를 만나보고 이 일을 이와 같이 얘기해 주었다.

금령이 그 자리에서 7언 장가를 지어 기록하고 제목을 「몽하편」이라 하였다.

이를 돌려 내게도 보여주므로 나 또한 시 4편을 지어 다시 금령과 초의 모두에게 화운하게 하여,

이로써 바닷가 이름난 가람과 천리의 묵연(墨緣)을 맺었다.

자하는 초의를 시승(詩僧)이라 했다.

초의가 대둔산 서편 기슭에 새로 지은 일지암(一枝庵)의 다른 이름이 ‘구련사(九蓮社)’였던 사실은

앞서도 잠깐 지적한 바 있다. 지면 관계로 4수 중 처음 두 수만 읽어 본다.

師豈有求於世者 스님 어이 세상 이름 구하려는 자이랴

意行飛錫到王城 뜻으로 석장(錫杖) 날려 왕성에 이르렀네.

詩拈閏集閨媛例 시 지어도 윤집(閏集)으로 규원(閨媛)의 예 따르고

跡晦煎茶博士名 자취 숨겨 차를 끓여 박사 이름 얻었다네.

초의는 차를 잘 만들었다. 금령이 일찍이 「초의차가(草衣茶歌)」를 지은 것이 있다.

인하여 더불어 사귐을 맺었다. (草衣工製茶. 錦舲嘗有草衣茶歌. 因與證交.)

聞木犀香離說悟 목서(木犀) 향기 맡다가 말없이 깨우치고

看梅子熟種因成 매실 익는 것을 보다 인연을 이루었지.

只應道在蒲團上 다만 도는 마땅히 포단(蒲團) 위에 있나니

方丈三更海日生 삼경이라 방장에선 바다 해가 떠오르리.

得無過去生曾識 이전에 일찍이 일면식도 없었는데

慚媿闍梨夢不才 스님께서 못난 사람 꿈 꾼 일 부끄럽네.

湖上梅尋君復約 강가 매화 구경 옮을 그대 다시 약속하니

내가 용경(蓉涇)에 있었으므로 한 말이다.(余在蓉涇故云)

山中人語子瞻來 산 속에 사는 사람 자첨(子瞻) 왔다 말하리.

禪心藥草凌冬秀 선심(禪心) 깃든 약초는 겨우내 푸르른데

畵意茆菴鑿翠開 그림 같은 띠집이 산을 뚫고 들어섰네.

倘否投名容入社 구련사(九蓮社)에 들겠다면 투명(投名)이라 하실텐가

암자 이름이 구련사인지라 원공사(遠公社) 가운데 사강락(謝康樂)이 투명(投名)한 고사를 썼다.(茅菴名九蓮社, 故用遠公社中康樂投名故事.)

打鐘掃地臥莓苔 종을 치고 땅을 쓸어 이끼 위에 누으리라.

첫 수 첫 구에서는 초의가 명예를 탐하여 있지도 않은 꿈 이야기를 꾸밀 사람이 아니란 말로 시상을 열었다.

3구에서는 시를 잘 쓴다 해도 시선집으로 묶으면 정집(正集)에 수록되지 못하고 끝 부분 윤집(閏集)에

여류와 승려로 따로 묶이는 차별을 안타까워했다. 4구에 ‘전다박사(煎茶博士)’란 표현이 보인다.

당시 초의가 가져온 차가 장안에 상당한 술렁거림을 낳았고,

아예 차박사의 칭호까지 누리게 된 사정을 잘 보여주는 귀한 구절이다.

주석에 적은 박영보가 지었다고 한 「초의차가(草衣茶歌)」는 별도의 시가 있는 것이 아니고

앞서 본 「남차(南茶)」시를 두고 한 말이다.

둘째 수에서는 매화 시절에 당시 자하가 머물고 있던 한강 가 용경(蓉涇)으로 놀러오겠다고 약속한 일을 말하고,

그림 같은 구련사(九蓮社)의 풍광을 떠올리며, 예전 원공(遠公)의 결사(結社)에 강락(康樂)이 참여하여 이름을 얻은 것처럼,

나도 구련사의 일원으로 받아줄 수 있겠느냐고 하여 초의에 대한 친밀한 감정을 나타냈다.

신위 「남차시병서」친필.

박동춘 소장

자하는 「원몽」 4수를 짓는 데 그치지 않고 박영보의 「남차」시에 화답

하여 직접 「남차시 병서」를 지어 초의에게 주었다. 이 작품은 이상하게

도 신위의 『경수당전고』에 누락된 채 세상에 알려지지 않았다. 아마 ㅅ히

를 지은 후 초고를 갈무리해두지 않아 문집에서 누락되었던 듯하다. 소장

자인 박동춘이 최군 자신의 저서에 이를 수록함으로써 이 귀한 자료가

삼여탑(三如塔)과 초의차

이때 초의가 서울행을 하게 된 것은 스승인 완호(玩虎) 스님의 삼여탑(三如塔)에 새겨 넣을 서문과 명시(銘詩)를 받기 위해서였다. 박영보를 통해 「원몽」 시와 「남차」시를 받은 초의는 기쁨을 이기지 못해, 신위가 박영보에게 준 시를 차운하여 화답했다. 이에 신위는 초의를 위해 다시 시를 지었다.

「초의가 내가 금령에게 준 시운에 차운하였는데 몹시 아름다웠다.

그래서 다시 원래의 운자를 써서 시를 지어 보인다. 이때 초의는 스승인 완호대사를 위해 삼여탑을 세우고,

해거도위 홍현주에게 명시(銘詩)를 청하면서, 내게도 서문을 써달라고 하며 떡차 4개를 보내왔다.

떡차는 자신이 직접 만든 것인데, 이른바 ‘보림백모(寶林白茅)’라는 것이다.

시 속에서 아울러 이를 언급하였다

.(草衣次余贈錦舲詩韻, 甚佳. 故更用原韻賦示. 時草衣爲其師玩虎大師, 建三如塔. 乞銘詩於海居都尉,

乞序文於余. 而遺以四茶餠. 卽其手製, 所謂寶林白茅也. 詩中幷及之.)」라는 긴 제목의 시다. 작품을 보자.

道潛坡老共周旋 도잠과 소동파가 함께 노닐었더니

此樂衰年有此年 늙은 나이 이 즐거움 이 같은 해 있구려.

苦茗嚴時宜砭俗 쓴 차를 엄히 할 때 속됨 경계 마땅하고

好詩佳處合參禪 좋은 시구 훌륭한 곳 참선에 합당하다.

乞銘二夢師如在 생사의 꿈 명(銘) 청하니 스님 살아 계시는 듯

彈指三生性自圓 삼생(三生)을 튕겨내자 성품 절로 원만하다.

檀越滿城歸不得 성안 가득 보시타가 돌아가지 못하니

忘情時有爲情牽 정 잊고도 이따금 정에 끌림 있구려.

도잠(道潛)은 소동파와 가까운 교분을 나누었던 승려 혜원(惠遠)의 이름이다.

예전 소동파와 도잠이 그랬던 것처럼 뜻하지 않게 초의와 알고 지내게 된 것을 기뻐하는 마음을 이렇게 표현했다.

이 시는 앞서 「원몽」시를 지은 이듬해인 1831년 4월에 지은 것이다.

당시 초의는 스승 완호의 삼여탑에 새겨 넣을 시문을 받지 못해 계속 서울 근교에 머물며,

경화세족들과의 시회에 참석하여 한창 성가를 올리고 있었다.

초의는 삼여탑에 새길 명서(銘序)를 신위에게 부탁했고, 명시(銘詩)는 정조의 외동 사위였던

해거도위 홍현주(洪顯周)에게 부탁을 했다.

홍현주는 뒤에 초의가 「동다송」을 지어주었던 인물이기도 하다.

초의는 신위에게 명서를 부탁하면서 자신이 보림사 대밭에서 직접 따서 만든

‘보림백모병차(寶林白茅餠茶)’ 4개를 폐백으로 드렸다.

글 부탁을 하면서 바친 떡차가 고작 4개뿐인 것으로 보아,

이때 초의가 만든 떡차는 하나하나 따로 포장된 상당히 크기였던 것으로 보인다.

백모(白茅)는 갓 나온 여린 잎이 보송보송하여 흰 빛이 도는 것으로 고급한 첫물 떡차를 가리킨다.

이유원(李裕元, 1814-1888))이 초의의 떡차를 노래한 「죽로차(竹露茶)」란 장시에서 설명하고 있는

‘아침(芽針)’ 즉 바늘 같은 창기(槍旗)를 구리 시루와 대소쿠리로 구증구포 하여 마치 머리카락을 뭉쳐놓은 것처럼 만든 차가

바로 이 보림백모다. 중국차에서 말하는 백호은침(白毫銀針)이니 신양모첨(信陽毛尖)이니 하는 것과 비슷한 이름이다.

이유원은 당시 우연히 신위의 집에 놀러 갔다가 이 차를 얻어 마신 일이 있었다.

신위는 초의에게 준 위 시의 6구 아래 자신이 쓴 「삼여탑명서(三如塔銘序)」의 내용을 소개했다.

그 내용은 이렇다.

별 오듯 와서 진짜 가듯 갔구나. 이는 생과 사의 두 꿈이다.

총림(叢林)의 주맹(主盟)으로 『화엄경』을 강한 것이 19년이요,

금벽(金碧)으로 장엄(莊嚴)하고 옥불(玉佛)을 새긴 것이 1003개이다.

이것이 두 꿈의 중간에 한 공화(空花)의 사업이다. 대사께서 시적(示寂)하신 뒤에 문인의 꿈에 나타나 말씀하셨다.

“과거도 같고, 현재도 같고, 미래 또한 같다.”

문인이 마침내 삼여(三如)로 스님의 시호(諡號)를 삼고, 그 탑에 ‘삼여탑’이라고 썼다.

삼여란 말의 의미를 밝히고 완호 스님의 평생 사업을 간략하게 요약했다.

초의는 글씨까지 써줄 것을 요청했는데, 당시 신위는 비방을 입어 근신하고 있던 황황한 처지여서

글씨를 써줄 형편이 못되었다.

흥미롭게도 당시 신위가 대둔사로 돌아간즌 초의에게 보낸 편지가 한통 남아 당시의 정황을 전해준다.

초의의 선창에(草衣禪窓)

호숫가와 산속으로 여러 번 왕림하여 선(禪)을 말하고 예(藝)를 얘기하니, 일찍이 없었던 일이었소.

게다가 지난번에 편지를 받았는데, 이제 또 다시 편지를 받고 보니 위로가 되지 않은 것은 아니지만, 떠나는 날짜를 말씀하시니

섭섭한 마음을 어찌하겠습니까? 내 학질은 그사이 조금 차도가 있었는데, 근자에 다시금 남아 있던 독과 사특한 기운이 전보다도

더욱 심해져 자리에 누워 끙끙 앓으며 아파 신음하고 있다오. 아마 하늘이 버린 모양이니 하늘의 뜻에 맏길 뿐, 어지하겠소?

지금은 마음대로 일어나 앉을 수조차 없어 늘 베개를 베고 누워 지내고 있소. 움직이기로 하면 붓과 벼루가 가까이 있지만

어찌할 방법이 없구려. 그 사이에 사실은 탑명(塔銘)을 쓰긴 했으나, 다시 보니 글자 모양이 너무 작아 훗날 새기기 어렵겠더이다.

다시 시도해서 글자를 조금 크게 해보려 하는데, 병 때문에 마음만 있지 이루지 못하고 있다오. 그 밖에 나머지 글씨도 마음먹고

붓을 잡지 못하고 있소. 다시금 얼마간 때를 기다려 이 병이 조금 나으면 모두 한꺼번에 써드리리다. 조금만 기다려주는 게 어떻겠소.

문자와 한묵이란 것은 또한 성취의 인연이 딱 맞아야 하는 법이니, 또한 뜻대로 기필할 수 없다면 조금 늦는다 해도 또한 어찌 안 되겠소.

떡차와 종이 묶음 그리고 그대의 마음은 모두 잘 받았소. 고맙소. 차 맛이 아주 훌륭하고, 제법이 법도에 맞아 기뻐할 만하오.

이제부터는 구름처럼 노니는 스님이 어디에 있을지 몰라, 만날 수도 작별할 수도 없으니 다만 애타게 마음에 걸릴 뿐이오.

원컨대 못 보는 사이에도 더 진전되고 도를 위하여 몸조심하기를 바라오. 혹 승속(僧俗) 간에 북쪽으로 오는 인편이 있거든

이따금 소식을 부쳐 보내 기갈 든 마음을 달래준다면 다행이겠소.

종이를 앞에 두고 서글픈 마음에 마저 다 쓰지 못하오.

초의선사께. 5월 23일 신위 삼가.

다시 3년 뒤인 1834년 8월에 신위는 「의순의 편지를 받았는데, 나더러 금선암(金仙菴)에서 한번 만나자고 했다.

이때 내가 한질(寒疾)을 앓고 있었으므로 먼저 이 시를 지어 답장한다.

2수 (得意洵書, 要余金仙一會, 時余有寒疾, 先此賦答二首)」란 시를 남긴다.

이때 두 사람은 만나지 못했다. 다만 초의가 1834년 가을에도 다시 서울 걸음을 한 것을 알 수 있다.

초의는 1838년 봄에 서울에 다시 왔다. 역시 완호대사의 「사리탑기(舍利塔記)」글씨를 부탁하기 위해서였다.

초의는 이번에도 폐백으로 자신이 직접 만든 수제차를 가져왔다.

신위는 「초의 스님이 편지와 차를 보내면서 스승의 사리탑기를 청하였다.

또 금선암에서 한번 만나기를 원했다. 이때 제사가 있어 가지는 못하고 시로 화답하였다.

(釋草衣有書致茶, 求其師舍利塔記. 且願金仙一會. 時有享役未赴, 以詩爲答.)」란 시를 지어 주었다.

數年然後聞師健 몇 해 지나 스님이 건재하심 들으니

甁錫金仙趁道場 병석(甁錫)으로 금선암 도량을 뒤쫓으리.

葬佛苦心徵塔記 장불(葬佛)로 고심하여 사리탑기 청하면서

製茶淸供到山房 보내온 수제차가 산방에 이르렀네.

細傾且玩瓷甌色 가만히 기울이며 자구(瓷甌) 빛깔 완상하고

透裹先聞箬葉香 포장 풀자 우선 먼저 댓잎 향기 풍겨온다.

悟在虛空何必面 깨달음은 허공에 있거늘 굳이 만나서

對床言說淡相忘 상 마주해 얘기하며 서로 잊어야만 할까.

초의가 가져온 차가 대나무 껍질로 단단하게 포장되었음을 말했다.

하지만 이때도 신위의 집안 일로 두 사람은 만나지 못했다.

초의의 차는 맛이 너무 여려 진한 중국차에 길들여져 있던 신위에게 싱거운 느낌이 들었던 모양이다.

그래서 그는 다시 시 한 수를 짓는다.

제목은 「초의의 차맛이 너무 여려, 전부터 간직해둔 학원차(壑源茶)와 고루 섞어 한 통 속에 같이 보관했다.

다시금 묵은 것과 새것이 섞이길 기다려서 써보려 한다. 또 시 한 수를 지었으니 장차 초의에게 보이기 위함이다.

(草衣茶味太嫩, 故與舊所藏壑源茶和勻, 同貯一籠中, 更俟陳新相入而用之也. 又成一詩, 將以示草衣也)」이다.

戀情刋落略無痕 연연한 정 다 끊어져 흔적도 없건마는

未足平生茗事存 평생해도 찻 일 만은 만족을 모른다네.

香積飯過淸佛座 향적반(香積飯)을 올려서 불좌(佛座)를 맑게 하고

松風湯熱淨詩魂 송풍탕(松風湯)을 끓여서 시혼(詩魂)을 정화하네.

評品得聞於鴻漸 평품(評品)은 육우(陸羽)에게 들어서 알았거니

氣味相投借壑源 기운과 맛 서로 맞아 학원차(壑源茶)를 빌렸지.

此是藏收又一法 차 거두어 보관하는 또 다른 방법이니

侍童秘勿俗人言 아이야 속인에겐 비밀로 해 말을 말라.

아껴 둔 중국의 학원차(壑源茶)와 초의의 떡차를 함께 보관하는 것이 진한 맛과 연한 맛이 어우러져 알맞게 하는 방법이라고 적었다.

학원차는 중국의 명차다. 중국차를 마시다가 우리 차를 마시면 맛이 싱겁게 느껴지는 것은 지금도 한 가지다.

하지만 다른 종류의 차를 그것도 묵은 것과 새 차를 함께 보관하는 것이 그의 말대로 보관의 비법이 될런지는 알 수 없다.

신위는 이 시를 지어 차맛 품평을 겸해 초의에게 보이려 한다고 적었다.

초의의 단차(團茶)와 신위의 음다법

초의는 몇 차례의 서울 걸음에도 불구하고 신위가 지은 「삼여탑명서」의 친필 글씨를 받지 못했다.

1841년 3월에 초의는 예전에 신위가 지은 글을 부치면서 글씨를 청하는 편지와 함께 자신이 정성껏 만든 수제차를

다시 신위에게 보낸다. 다음 시는 초의의 편지를 받고 신위가 써준 답장 시다.

편지를 대신하여 초의 스님에게 답하다. 병서

예전 경인년(1830) 겨울에 대둔사 승려 초의가 자하산으로 찾아왔다.

자기의 스승인 완호의 삼여탑명에 내 병서(幷序)와 글씨를 청하였다. 서문은 지었지만 글씨는 쓰지 못한채,

갑자기 내가 호해(湖海)로 쫓겨나게 되었다.

문자는 흩어져 없어지고, 서문의 원고 또한 잃고 말았으므로 몹시 안타깝게 여겼다.

금년 신축년(1841) 봄에 초의의 편지가 왔는데, 다행히 주머니 속에서 찾아낸 글의 부본을 보내왔다.

12년이나 지나고 나서 다시 읽어보매 마치 급총(汲冢)의 고서를 얻은 것 같았다.

비로소 글씨를 써서 돌에 새길 수 있게 되니, 초의의 소원이 거의 이루어진 셈이다.

먼저 시 한 수로 축하하고, 아울러 좋은 차를 보내 준 것에 감사한다.

海鎭山郵遷謫日 바닷가 산 기슭에 쫓겨 귀양 가던 날

恓惶文稿在亡多 황황하여 글 원고를 잃은 것이 많았지.

塔銘一失嗟無及 탑명 잃고 탄식해도 찾을 길이 없었는데

禪墨重翻字不訛 스님 써서 옮긴 것이 글자 하나 틀리잖네.

藏事終資千佛力 간직한 일 마침내 천불(千佛) 힘을 입음이니

勞心好作十年魔 수고론 맘 십년간의 마(魔)가 되기 딱 좋구나.

書來宛對繙經室 편지 받자 경전 읽는 스님 방을 마주한 듯

風味分嘗自製茶 풍미로 자제차(自製茶)를 나눠주어 맛을 보네.

애초에 초의가 명시(銘詩)를 부탁했던 홍현주는 끝내 시를 짓지 못했고,

뒤늦게 권돈인(權敦仁)의 명시와 신위의 글씨를 받아 초의는 1841년에야 겨우 삼여탑의 비문을 새길 수 있었다.

1831년 1월에 초의는 북선원(北禪院)의 다반향초실(茶半香初室)로 신위를 찾아가 글을 부탁했다.

북선원은 관악산 중턱에 있던 자운암(紫雲菴)을 가리키는 듯 하다.

추사의 글씨로 유명해진 ‘다반향초(茶半香初)’가 바로 이곳 선방(禪房)의 호칭이었음도 확인된다.

이에 대해서는 뒤에 따로 쓰겠다. 이때 신위는 초의의 『일지암시고』에 서문도 써 주었다.

김홍도의 「전다한화」.

간송미술관.

1841년 초여름에 쓴 신위의 「벽로방 앞뜰을 산보하며(碧蘆舫前庭散步)」란 시가 있다.

散步階庭玩物華 뜨락을 산보하며 사물 번화 감상하니

古藤陰下岸巾紗 등나무 그늘 아래 깁 두건을 썼구나.

蛾眉淡白初三月 초사흘 달빛이 눈썹인 양 담백하고

芍藥翻紅第一花 작약의 붉은 빛이 으뜸 가는 꽃이로다.

靑眼故人懷麗句 반가운 옛 벗의 좋은 싯귀 생각는데

鬅頭童子捧團茶 쑥대머리 아이는 단차(團茶) 끓여 올리누나.

誰能畵我閑中景 뉘 능히 한가로운 이 풍경을 그릴거나

舫閣香燈蘆荻斜 벽로방에 향등(香燈) 걸려 갈대도 기우숙해.

이 시의 제 6구 아래 달린 주석에 “이날 저녁에 좋은 샘물을 길어와 초의가 부쳐준 단차(團茶)를 끓였다.

(是夕, 汲名泉, 瀹草衣所寄團茶)”고 한 내용이 보인다.

전차(錢茶) 아닌 단차라 했으니 상당한 크기의 떡차였음을 알 수 있다.

신위는 이렇듯 여러 차례 초의가 직접 만든 단차(團茶)를 얻어서 마셨다.

집안에 중국의 학원차를 간직하고 있던 데서도 알 수 있듯, 북경 연행 길에 구해온 중국차도 아껴가며 마셨다.

그의 시집 속에는 음다 생활과 관련된 시가 아주 많다.

그는 숙직을 서면서도 “얼음 장 밑 봄 강물의 가는 무늬 떠내어, 활탕(活湯)으로 차를 끓여 다구(茶甌)에 나눠낸다.

氷底春江剪細紋, 活湯茶熟一甌分”고 노래했고, 감옥에 갇혀서도 화로 불에 찻물을 얹어놓고 차를 마셨던 사람이다.

「성주암(聖住菴)」 시에서는 “단풍 잎을 태워서 엷은 차 끓여내어, 석양의 변화 보며 다구(茶甌)를 기울이네.

淡茗自燒紅葉煮, 夕陽變態一甌傾”라고 노래했다. 죽은 벗을 그리며 지은 시에서는

“옛것 좋아 재물 쏟아 살림에 소홀했고, 향 사르고 차 달이며 평생을 보냈다네.

嗜古揮金輕産業, 焚香瀹茗送平生”라고 자신의 평생을 회고한 바도 있다.

초의의 떡차를 만나기 전에는 주로 중국 연경에서 사온 차를 마셨다.

“연경의 가게에서 손수 고른 것이라, 마구 사서 들여온 것과 같지 않다네.

燕肆手揀選, 非同悖入貨”(「早春煮雪點茶」)라고 했다.

또 “찻잎에 매화꽃을 함께 넣어 끓이니, 뉘라서 그 향과 맛 분별 할 수 있으리.

茗葉梅花同一瀹, 誰能香味辨中邊”(「啜梅」)라 하여 찻잎과 꽃잎을 함께 우려 마시는 등

다양한 방식의 응용도 보여주었다. 또 그는 좋은 샘물을 찾아다니며 차를 마셨고,

우물물과 샘물, 냇물과 눈 녹인 물의 맛을 일일이 비교한 시도 여럿 남겼다.

이상에서 확인한 내용을 간단히 정리한다.

첫째, 신위의 모든 글에서 초의차는 단차(團茶) 혹은 차병(茶餠), 즉 떡차로 나온다.

초의가 만든 떡차는 댓잎으로 포장했고,

머리카락처럼 가는 일창일기(一槍一旗)를 따서 만든 상당한 크기의 고급 떡차였다.

이는 뒤에 살펴볼 추사의 많은 걸명 편지를 통해서도 재확인 된다.

둘째, 박영보의 「남차」시와 신위의 「원몽」등의 작품을 통해 초의는 전다박사(煎茶博士)의 칭호까지 들었고,

경화세족들 사이에 초의차가 본격적으로 알려지는 계기가 되었다. 1815년에 초의는 처음으로 서울 걸음을 했지만,

초의차가 유명해진 것은 1830년 이후의 일이다.

셋째, 특별히 신위의 「남차시」는 그간 전혀 알려지지 않았던 내용인데다

차에 얽힌 다양한 고사와 전거, 초의차의 맛과 제법, 포장 상태까지 자세히 설명하고 있다.

넷째, 초의 이전에는 대부분의 사대부들이 토산차를 맛본 적이 없었고,

연행길에 비싸게 구해온 중국차를 아껴 마시는 정도의 음다 생활을 영위하고 있었다.

때로는 매화꽃을 함께 넣어 차를 끓이는 등 다양한 방식으로 차 생활을 즐겼다.

다섯째, 이 시기에 오면 찻물에 대한 관심이 높아져서 이름난 샘을 찾아 여행하고,

물맛을 비교하는 등 차 생활이 상당히 전문적인 수준으로 올라서고 있었다.

참고서적 : 정민 著 『새로 쓰는 조선의 차 문화』

'자연 > 취월당' 카테고리의 다른 글

| 차 문화 소고 (5) (0) | 2018.09.03 |

|---|---|

| 차 문화 소고 (4) (0) | 2018.09.02 |

| 차 문화 소고 (2) (0) | 2018.08.31 |

| 차 문화 소고 (1) (0) | 2018.08.30 |

| 조선왕실의 생로병사 (0) | 2018.08.27 |