경남 하동군 북천면 꽃양귀비 군락지

양귀비와 성춘향의 조합?... ㅋ~

하동군 북천면 직전마을의 강성(江城) 문씨 세거지 직하고택(稷下古宅)을 찾아온 것.

맨 위쪽에 이명산 등산로가 표기되어 있는데 이 길을 따라가면 봉명산 다솔사에 이르게 된다.

이 길이 바로 모리거사님이 자신의 다솔사 승려 시절을 테마로 쓴 [매달려 가지마라 1~2권]에 나오는

스승 효당 최범술 스님을 따라 '다솔사'와 '직하재'를 오가던 길이었음을 단박에 알아 보겠다.

세월의 무게감이 묵직하게 다가오는 직하고택의 초입.

문익점 선생의 10대손 직재하(稷齋下) 문헌상(文憲商·1652∼1722)이 약 350년 전 이 마을에 건립한 고택.

근래 들어 이 고택에서 '종가음식문화재' 등 이런 저런 문화 행사도 열리곤 한다는데...

고택 돌 담장에 선 커다란 나무 두 그루가 시선을 끈다.

오른쪽은 음나무이고 왼편은 노나무(개오동나무)로 고택의 연륜을 상징하는 듯.

둘레가 두 아름이나 되는 우리나라 최대 토종 백목련이 장관이라는데

문이 굳게 잠겨 있어 고택 내부로 들어가 보지 못한 게 그저 아쉬울 뿐.

문헌상의 7세손인 황남(篁南) 문영빈(文永彬.1891~1961)선생과 효당 스님에 관한 일화를 들었던 바.

독립 자금을 지원하기 위한 위장 사업체였던 백산상회의 실무 책임자가 바로 황남 선생이었다는 사실과,

경주 최부자집의 문파 최준, 백산 안희제가 자금을 댔고, 그것을 실무적으로 관리하고 보안을 유지하며

상해 임시정부 쪽에 돈을 건네준 역할은 황남 선생이었다는 내용을 내 어찌 그냥 지나칠 수가.

1910년 한일 합방이 선포되자 황남은 독립 기구에 참여하고자 중국 상하이로 건너간다.

상해 임시 정부의 전신인 배달학회(倍達學會)[주석 이시영]에서 총무부장직을 맡아

당시 외교부장이던 여운형과 함께 독립운동을 하였다.

1919년 자금 조달책으로 귀국하여 백산(白山) 안희제(安熙濟)가 운영하는

백산상회의 감사역으로 취임하여 국내에서 독립 자금 모금에 힘썼다.

북천면 직전리에 있던 가내 전답도 당시 한성은행에 담보하여

독립 자금으로 가져가 백산상회에 투자하였다.

자택에서의 황남 선생(중앙)

백산상회란 독립 자금 조달 상회로, 투자주는 안희제와 인촌 김성수(金性洙),

경주의 최준, 안동의 장길상, 하동의 문영빈 등이었다.

특히 최준의 집을 찾을 때 복면강도로 가장하여 강도짓을 했다는 유명한 일화도 전해진다.

문영빈은 백산 안희제와 함께 지하공작과 군자금 모금 활동을 하다가

일본 경찰에 체포되었으나 증거 불충분으로 석방되었다.

김성수 등과 『동아일보』 창간 발기인으로 참여했는가 하면, 불교계 항일 지도자였던

한용운(韓龍雲)이 활동하는 데 재정 지원을 맡는 등 가산을 오로지 항일 독립운동에 쏟았다.

1920년대 한용운, 김범부, 이기주, 김법린, 최범술 등과 함께 다솔사를 거점으로

구국 운동을 하였으니, 이 모임이 바로 만당(卍黨)이었다.

고택의 사랑채 한편에 보니까 높이 60cm, 지름 20cm 정도의 원형으로 된 연두색 양철통이 눈에 띈다.

“무슨 통이오?” “차를 담아 놓았던 차통입니다.

효당 최범술(1904~1979)이 여기 올 때마다 이 차통에 본인이 덖은 차를 채워 놓곤 하였습니다.”

고택을 지키는 손자 문여황(65)의 답변이다.

일제 때 다솔사(多率寺) 주지이자 당시 유명한 차인(茶人)이었고, 해방 후

제헌 국회의원이었던 효당이 수시로 이 고택에 드나들었다.

만해 한용운의 만당(卍黨) 거점이자, 당대의 석학 김범부, 김법린의 아지트가 다솔사였다.

경남 독립운동의 거점이었던 직하고택과 시오 리 떨어진 다솔사를

차(茶)가 왕래하면서 독립 자금도 오간 것이었다.

- 위 내용은 (조용헌 살롱)에서 발췌 -

황남 문영빈 선생. (사진제공=하동군청)

선생은 1920년 김성수 등 77인과 ‘동아일보’ 창간 발기인으로도 참여했다.

그리고 1929년 불교계 항일 지도자 한용운이 결성한 만당(卍黨)의 비밀결사에 참여해

김범부, 이기주, 김법린, 최범술과 함께 경남 사천시 곤명면의 다솔사를 거점으로 한

독립운동에 재정 지원을 전폭적으로 했다.

1929년에는 경성 한성은행에 백산상회 공채(貢債)시에 문중과 개인 자산을 담보 제공한 것에 대한 제소로

만 12년간 일제의 은행과 법정투쟁 끝에 1941년 조흥은행(옛 한성은행)과 법정 화해가 성립됐다.

이로써 재산의 일부는 문씨 문중에 귀속케 하고 나머지는 소작인 약 500여명에게 연불상환형식으로

토지를 귀속시켜줌으로써 소위 자작농 창달의 농지개혁을 선행하기도 했다.

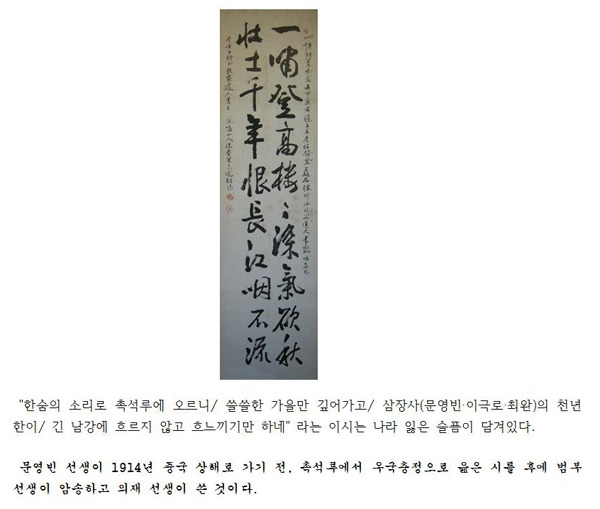

하동군 ‘북천면지’에는 1914년 문영빈 선생이 최범술, 조우제, 안명언 등과 만나 지은 송별시가 있다.

1914년 중국 상해로 떠나는 문영빈 선생을 위한 한시 (사진제공=하동군청)

삶의 모든 것을 조국 광복에 바친 그에게 친교가 두터웠던 이승만이 해방직후 생가를 찾아와

‘나라를 세울 테니 학무행정(현 교육과학기술부 장관)을 맡아 달라’고 청했으나

‘남한 단독 정부를 세우려는 사람과는 같이 일할 수 없다’며 한마디로 거절했다고 한다.

나라의 독립을 늘 우선시 했던 선생은 분단된 조국과 전쟁으로 피폐해진 민심을 걱정하면서

‘절대로 보복하지 말라’고 하며, 남평과 강성의 문씨 대동보(족보)를 만든 후 1961년 71세에 생을 마쳤다.

자료를 제공한 문여황 교수는 “조부께서는 업적에 있어 드러내기를 꺼려하셨다”며

“공을 멀리한 삶에 오히려 누를 끼치는 것이 아닌가 하는 마음이 든다. 하지만 조부가 타계한지

60년의 세월이 흘렀고 의로운 행적이 잊히는 것이 안타까워 독립운동 재조명에 함께 하기로 했다”고 말했다.

- 위 내용은 '진주신문'에서 발췌 -

담장가에 흐드러진 찔레 수준의 백장미 역시 눈길을 끌고.

사랑채 처마 깊숙이 山海崇深(산해숭심)이라는 추사 글씨가 걸렸다는 얘길 들은 바 있건만...

직하재 돌담길을 따라오르면 만나게 되는 '직하정'

이 건물 역시 문이 굳게 잠겨 있어 들어가 보지 못하고 담장 밖에서...

숭모재 옆으로 준수한 소나무 생태숲이 자리하고 있었다.

직전마을 앞에 펼쳐진 메밀꽃받.

망국의 설움이 메밀꽃처럼 흩뿌려진 처연한 느낌이랄까!

강대국의 틈바구니에서도 어떻게든 발버둥을 쳐왔던 우리네 선인들.

나라 안 어느 곳에 그들의 자취가 있다면 꼭 찾아가 예를 갖추고 싶어서다.

진즉에 찾아 온다는 게 괜시리 미적거리다

문득 떠오른 이내 게으름을 무마코자 하동 땅 직전마을 문영빈 선생의 그림자나마 뵈러온 것.

선열의 행적을 그냥 지나친다는 건 내 자신을 부정하는 졸열함이리라.

기회가 오면 다시 한 번 이 고택을 방문하여

후손들을 뵙고 치열한 선대의 삶에 대한 디테일한 사연들에 귀를 세워 보리라.