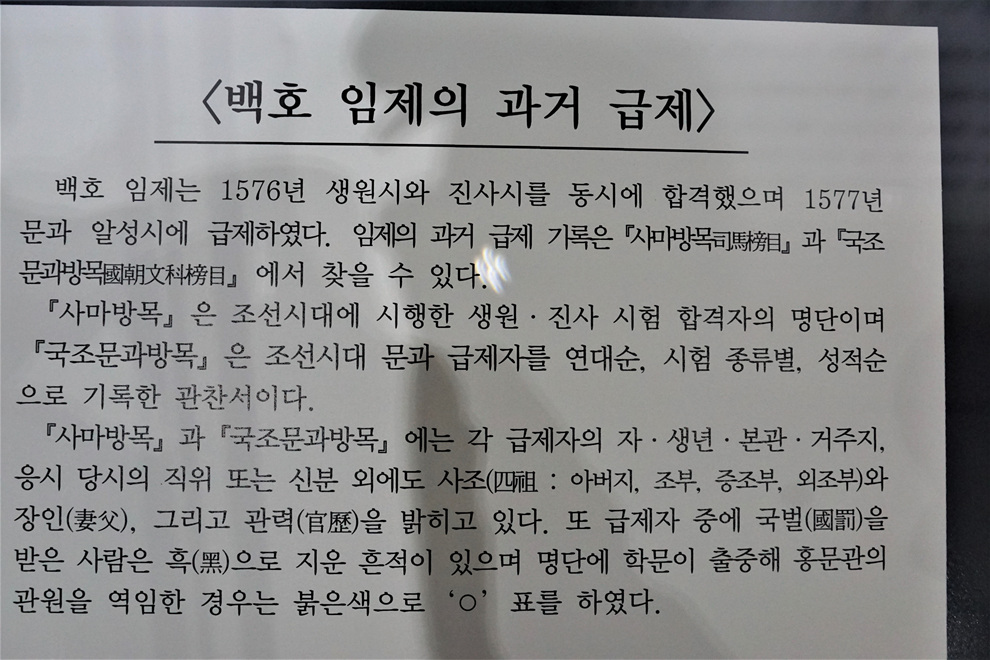

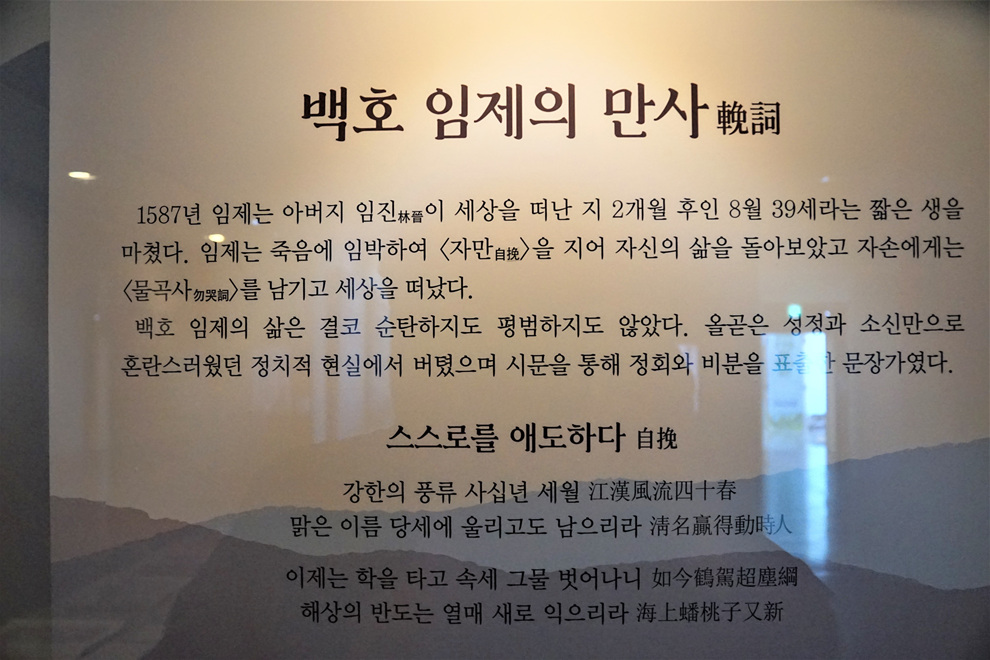

쾌남아의 대명사 백호 임제를 기리는 영산강변의 영모정

임백호 기념비

기념관

영모정을 오르는 계단

영모정이 위치한 회진 청년회에서 세운 기념비

귀래정나주임붕유허비

귀래정 임붕(林鵬, 1486~1553)의 자(字) 충거(沖擧), 호(號) 귀래정으로

문과에 급제, 승지를 거쳐 경주부윤에 이르고 광주목사 재임 중 작고한 인물.

원래 건물은 정유재란 시(1597) 소실되었던것을 광해군 14년(1622)

중건하고 이후 누차 보수하여 오늘에 이른다고.

영모정은 임붕(1486∼?)이 중종 15년(1520)에 지은 정자로 처음에는 그의 호를 따서

귀래정이라 하였으나 명종 10년(1555)에 후손이 다시 지으면서 영모정이라 이름을 바꾸었다고.

또한 임붕의 손자인 조선시대 명문장가 백호 임제가 시를 짓고 사람을 사귀었던 곳이기도 하다.

지금 있는 건물은 1982년 다시 고쳐 지은 것으로 앞면 3칸·옆면 2칸 규모로, 지붕은 팔작이다.

왼쪽 1칸은 온돌방, 오른쪽 2칸은 마루로 되어 있다.

'영모정' 앞으로 영산강이 유장하게 흐른다.

'영모정'에서 강변길을 따라 조금만 가면 나오는

'백호임제문학관'

백호 임제 초상

<석림정사> 현판 38.0×78.5cm

석림정사는 백호 임제가 어릴 적 공부하던 복암사의 학당으로 임제는 <석림정사 중수문>을

쓰기도 하였다. 석림정사는 화재로 소실되었고 임제가 쓴 현판만이 남아있다.

'복암사'는 나주시 다시면 신걸산에 재건되어 있다고 한다.

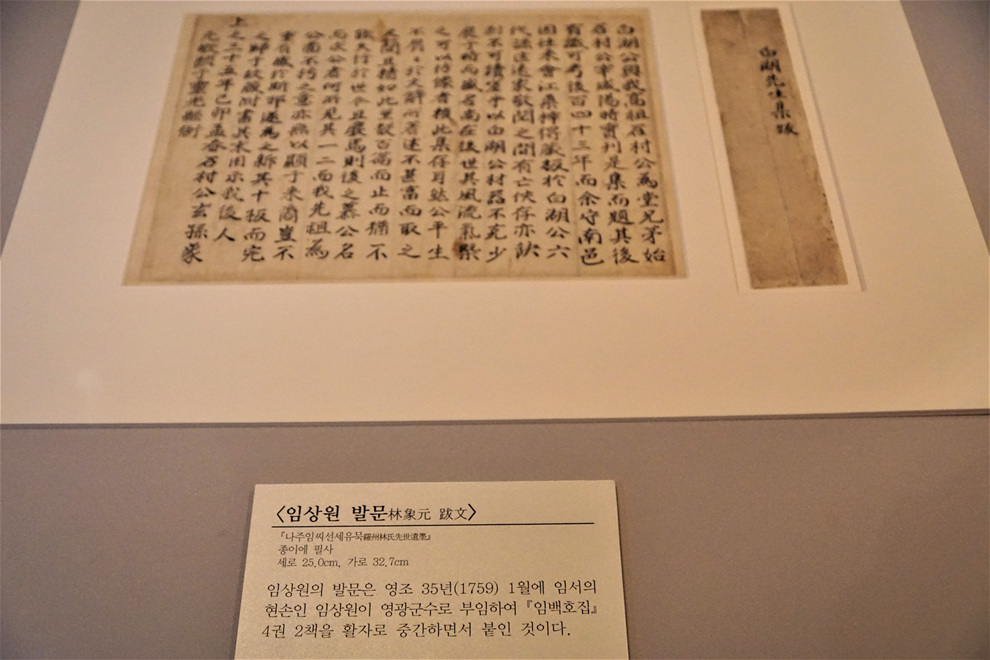

<남명소승南溟小乘> 「백호일고」 목활자본, 21.9×22.5cm

임제林悌, 「남명소승南溟小乘」

2월 15일.

향불의 연기가 꼿꼿이 오른다. 맑은 해가 창문을 비추고 바람은 따스하고 새가 지저귀었다.

잔설이 다 녹아 봄물이 흘렀다. 동행들이 모두 즐거워하며 "오늘의 유람은 하늘이 우리에게 주신 것이다"

라고 말하였다. 식사를 재촉해 끝내고 행장을 단속하여 영곡靈谷 동구를 지나가는데

바위 봉우리들이 새로 씻겨 옥잠玉簪이 들쭉날쭉한 듯 보였다.

남쪽 기슭으로 올라갔다. 소나무 종류가 잣나무도 아니고 삼나무도 회나무도 아닌데, 미끈하게 열 지어

하나같이 일산 모양을 하고 있다. 승려는 계수桂樹라고 일러준다. 산척山尺이 그 나무를 찍어 껍질을 벗겨

희게 만들고는 돌아가는 길을 표시한다. 나는 농담으로 "너 역시 계수나무를 찍는 사람이냐?" 라고 물었다.

반 리里쯤 가니 거기는 초목이 하나도 없고 만향蔓香이 온통 언덕을 덮고 있는데, 그 잎은 측백나무와 비슷하였다.

미풍이 일어나자 기이한 향기가 옷소매에 가득 찼다. 고개를 돌려보니 산방산山房山과 송악산松岳山이

이미 발밑에 있었다. 간밤의 비가 지상의 먼지를 씻고 남쪽 바다의 음울한 기운을 걷어낸 뒤다.

오르고 또 오를수록 선경에 들어가는 멋이 들고, 한 걸음에 기관奇觀이 펼쳐졌다.

서성대는 즈음에 청순淸淳이 지초芝草를 두어 뿌리를 캐어 가지고 나에게 주며 말하기를

"빈도貧道가 어젯밤 꿈에 어떤 사람이 영지靈芝를 그대에게 줍디다. 깨고 나서 마음에 몹시 이상히

여겼는데 지금 이걸 은근히 드리게 되니 꿈과 부합합니다." 나는 웃으면서 말하였다.

"당나라 사람 시에 '스스로 신선 재질을 지녔으되 자신은 모르고서 10년을 길이 화지華芝(아름다운 지초)

캐려고 꿈꾸다니' 라고 하였는데 바로 이와 같구려."

이때 적설이 아직 녹지 않은 곳을 만났다. 사람들 말이 "여기는 인적이 끊긴 골짜기로서 깊이가 아마 10여 길은

될 겁니다. 온 산의 눈이 바람에 몰려 모두 이곳으로 밀렸답니다. 그래서 5월이 되어도 다 녹지 않지요" 라고 한다.

나와 동행들은 오싹해서 그곳을 조심조심 건넜다. 계곡 아래 장송長松이 눈 속에 파묻혀 겨우 한 치쯤만 눈 위로

푸른빛이 보일 뿐이다.

산 밑바닥에서 존자암까지 30여 리 가량이요, 존자암에서 여기까지 역시 30여 리인데, 정상을 쳐다보니 아직도

평지에서 바라보는 높은 산과 같았다. 봉우리 형세가 벽처럼 서서, 바라보면 마치 솟아나는 것처럼 여겨졌다.

그래서 말에서 내려 지팡이를 짚고 오르는데 열 걸음에 한 번 쉬었다. 목이 말라 견디기 어려워 아이종을 시켜

밑에서 얼음을 따오게 하여 씹으니 옥 즙을 마시는 것 같았다.

최정상에 당도하자 거기는 우묵 파여 못을 이루고 있다. 석등石磴(돌비탈)이 둘러싸서 주위가 7, 8리나 되어 보인다.

석등에 기대어 굽어보니 물이 유리알처럼 맑아 깊이를 측량할 수 없다. 못가에 흰모래가 깔리고 향기로운 덩굴이

뻗어세속의 기운이라고는 한 점도 눈에 띄지 않았다. 인간세계의 바람과 3,000리나 떨어져 있으니 난소鸞簫

(난새를 탄 신선이 부는 퉁소) 가 들리는 성싶고 황홀히 지거芝車(신선이 타는 자하거紫河車) 가 보이는 듯하다.

그 우뚝 융기한 형상이나 바위가 쌓인 모양이 무등산과 흡사한데 높이와 크기는 배나 되는가 싶다. 세상에 전하는

말에 "무등산은 한라산과 형제이다" 라고 하는데 필시 이 때문일 것이다.

산 위의 돌은 모두 적흑색으로 물에 들어가면 둥둥 뜨니 또 하나의 기이한 일이다.

눈의 시계視界로 말한다면 해와 달이 비치는 곳으로 배와 수레가 닿지 못하는 데까지 두루 미칠 수 있겠으나

안력의 한계 때문에 단지 하늘과 물 사이에 그칠 따름이다. 역시 한스러워할 노릇이다. 사람들 말이 "등반하는

사람이 여기에 당도하면 연일토록 소낙비를 만나니, 오늘처럼 청명한 날씨는 처음 본다" 고 한다. 멀리 하늘가를

바라보니 바다 위에 무슨 물체가 수레 위의 일산과 같이 둥글다. 희고 검은 것들이 점점이 열 지어 마치 바둑판

위에 놓인 바둑알 처럼 보였다. 모두들 섬이라고 말하였으나, 청순은 "빈도는 매년 여기 올라와서 한두 번 본

것이 아니오. 남쪽 바다에는 절대로 섬이 없소. 저건 구름이오" 하고 하였다. 서로 섬이다 아니다라고

다투고 있을 즈음에 그 물체가 점차 가까워 오는데 구름이었다. 서로 돌아보며 껄껄 웃고서 하산하였다.

상봉에서 남쪽으로 돌아 두타사로 향하였다. 그 길가에 움푹움푹 파에 데가 많고 총죽叢竹고 갈대가 위로 덮어

말로 가기가 매우 어려웠다. 15리쯤 내려가니 길이 험하고 끊어진 벼랑이 막았다. 두타사가 굽어보이는데 별로

멀리 않았다. 그러나 벼랑이 매달려서 깎아지른 듯한데다 눈이 깊게 쌓여 허리까지 빠졌으며 눈이 쌓인 아래로

개울이 숨어 흘렀다. 그곳을 생선이 꿰인 듯 한 줄로 서서 내려가는데 발이 빠지고 젖는 괴로움은 이루 다 형언

할 수 없었다. 벼랑 아래로는 큰 시내가 가로질러 흐르고 있다. 마침내 그 시내를 건너서 절로 들어갔다. 절은 두

시내 사이에 있어 쌍계암이라고 부른다. 골짜기가 깊고 그윽하여 역시 절경이다. 인마는 길을 돌아오기 때문에

초경에야 당도 하였다. 정의旌義 고을 원님이 술 두 병을 보내왔고 밝은 달이 시내에 가득 비쳤으나,

노곤해서 쓰러져 일어나지 못하니 한스럽다.

신선 벗을 따라 영지를 캐어 돌아오는 길

구름 노을 자욱한 골짜기에서 돌문을 두드린다.

절집에 쇠북 소리 그치자 산이 적막한데

시내에 밝은 달이 나의羅衣를 비추누다.

2월 16일, 맑음.

어제는 날이 어둡고 몸도 피곤하여 두루 구경을 못하였기 때문에 특이한 경치가 있는 줄 몰랐다.

떠나면서 앞의 대臺에 나가 앉아보니 두 줄기 맑은 시내와 천 길 푸른 절벽이 십분 빼어났다.

계곡을 나오면서 걸음마다 고개를 돌리며 섭섭한 감정을 이기지 못해 두보杜甫의 "층층 절벽에는

서릿발 같은 칼날을 벌여두고, 내뿜는 샘은 구슬을 뿌리누나" 라는 시구를 읊었다.

참으로 이곳의 경관을 잘 그려낸 셈이다. 적목績木이 어우러져서 그늘을 만들어 해가 보이지 않았다.

10여 리를 가니 충암沖菴의 옛터가 있다. 백록白鹿이 한라산에 산다는데 사람에게는 띄질 않는다.

(원주: 전에 절제사節制使가 사냥할 때 한 마리가 붙잡혀서 죽었다 한다)

돌이 빼어나고 샘이 맑아서 쉬어가며 말에게 꼴 먹일 만하였다.

이곳에 이르러 마침 이곳에 와 계신 부친을 뵈었는데, 고개를 돌려보니 해는 어느덧 석양이었다.

장실丈室에서 바둑 구경 파하고

대臺에 올라서 둘러볼 즈음

골짜기 깊으니 산색은 예사롭고

바위도 늙어 물소리 기이하다.

하룻밤 묵어가니 어찌 인연 없었으랴만,

다시 찾을 기약은 두지를 못하네.

훗날 서울의 밤 꿈에

구름바다로 그리움을 붙이겠지.

하라산은 선계인지라

선록仙鹿이 떼지어 논다네.

털은 눈처럼 하얗고

도화문挑花文 점점히 박혔다지.

세인世人은 만나볼 수 없기에

머리 돌려 구름만 바라보네.

아침에는 바위 사이 지초를 먹고

저녁에는 계곡의 냇물 마시고

신선의 자하거紫河車를 끌어

한번 떠나면 삼천 년 세월.

너 어찌 자신을 돌보질 않아

사냥꾼의 손에 잡혔단 말인가.

해월海月은 겨울 산에 떠서 시름 겨운데

숲속 동무들 슬피 부르누나.

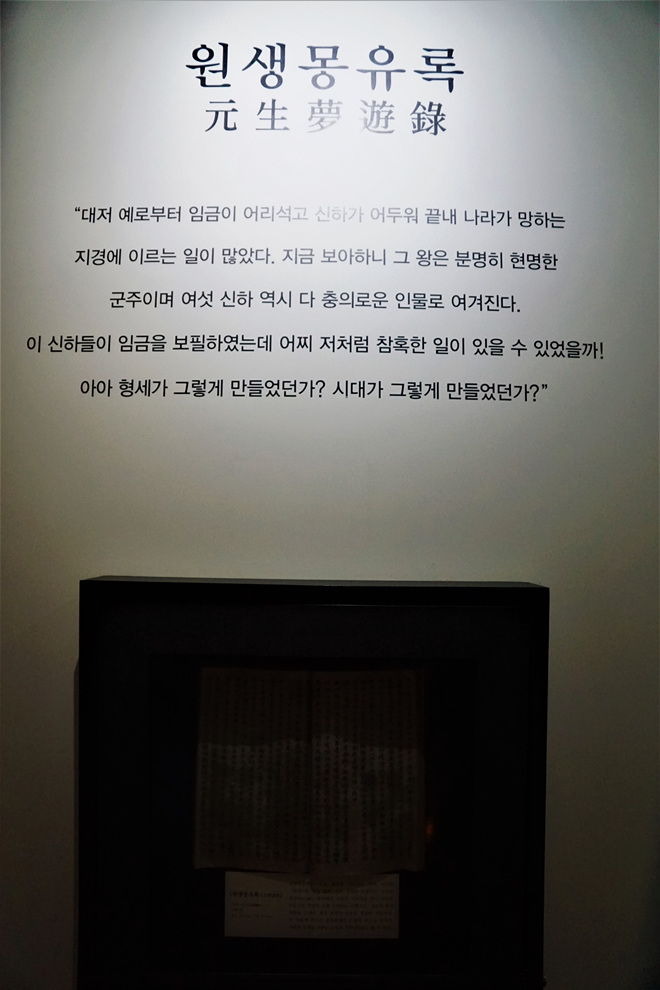

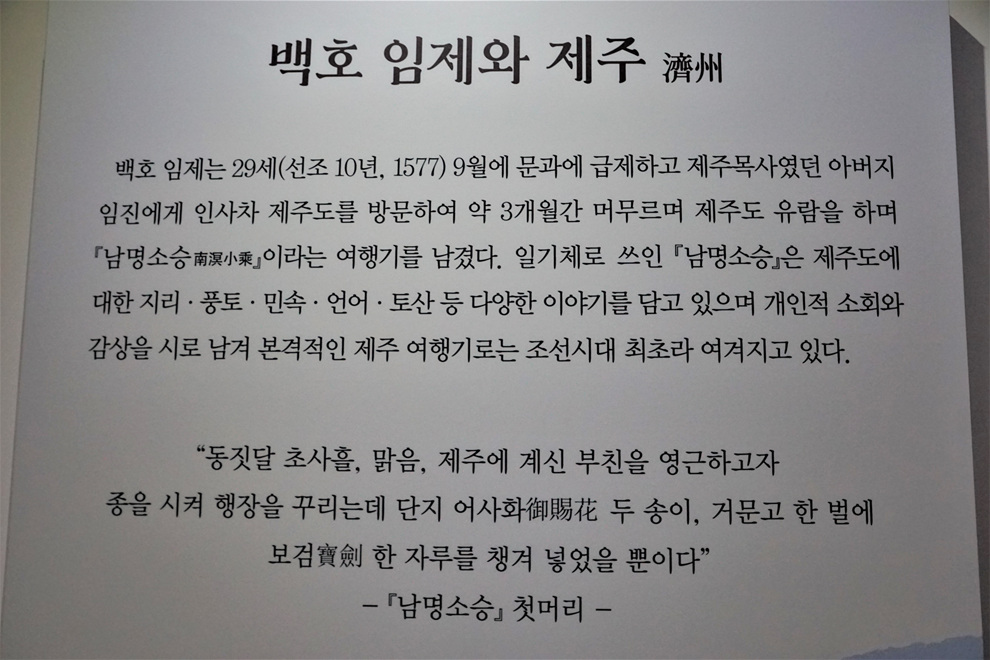

이 글은 조선 중기 문인 백호 임제(1549~1587)가 제주도를 여행하고 쓴 기행수필 「남명소승南溟少乘」

중에서 한라산을 등반한 일정을 발췌한 것이다. 남명은 남쪽 바다를 말하고, 소승은 작은 역사서,

기록물이라는 뜻이다. 2006년, 제주도가 발간한 <한라산총서>에 따르면 이 「남명소승」에 한라산

정상에 오른 최초의 기록이 들어 있다고 한다. 임제는 1578년(선조 11) 2울 12일에 한라산 정상에

오르려 했으나 일기가 불순해서 2월 14일까지 존자암에 머물렀다. 그러다가 2월 15일에 날이 개었

으므로 아침 일찍 영곡을 지나 정상에 올랐고, 다음 날 2월 16일에는 쌍계암을 떠나 기묘사화 때 유배

되어 왔다가 사약을 받고 죽은 충암沖암 김정金淨(1486~1521)의 유허遊墟에 들르게 된다.

위의 글은 충암 유허로 향하기까지의 부분이다.

임제는 28세 되던 1577년(선조 10) 문과에 급제한 후 당시 제주 목사인 부친 임진林晉에게

과거 합격의 인사를 올리려고 그해 11월 3일 고향을 출발하였다.

임제 이후로 한라산을 오른 사람으로는 1601년 선조의 특사 자격으로 제주에 갔던

김상헌金尙憲(1570~1652) 이 있다. <남사록>에 그 사실이 실려 있다.

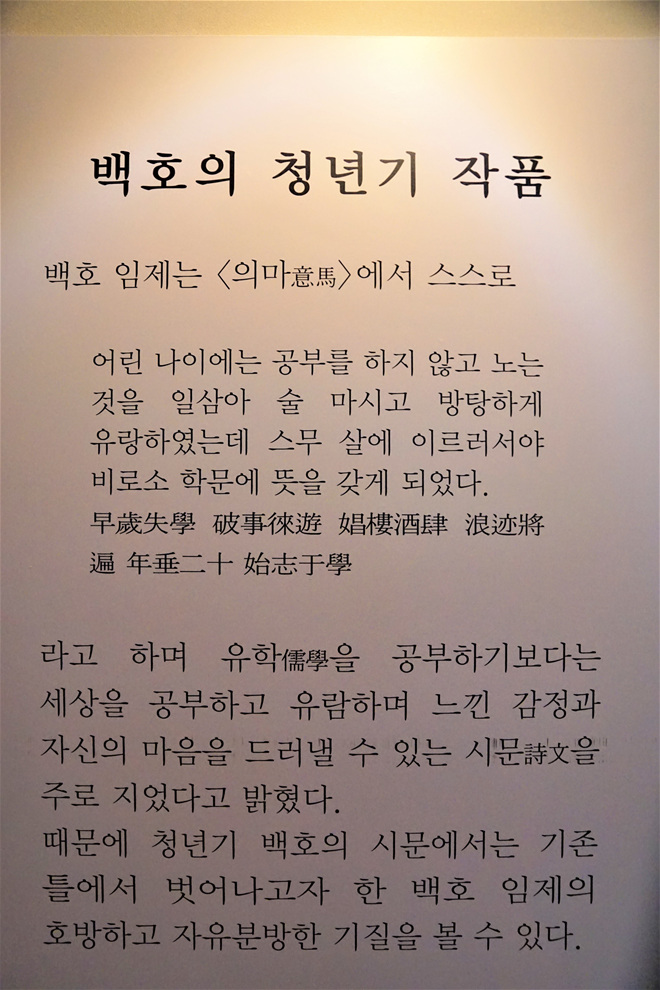

詩의 천재라 일컫는 임제. 그는 실로 최고의 낭만주의적 인물이었다.

서도병마사로 임명되어 가던 중 황진이의 무덤에 제를 지내고 시를 읊었다는 사유로 파직당했으며

기생 한우寒雨와는 시조를 주고 받았으며, 평양 기생과의 로맨스도 엮었다.

예교禮敎에 얽매이지 않고 자유로운 사유를 펼친 것으로 잘 알려져 있다.

위 <남명소승>에 나오는 한라산 영실의 '존자암' 사리탑

조선시대 존자암은 양반네들의 한라산 등반에 있어 요즘말로 '베이스캠프' 역할을 했던 듯.

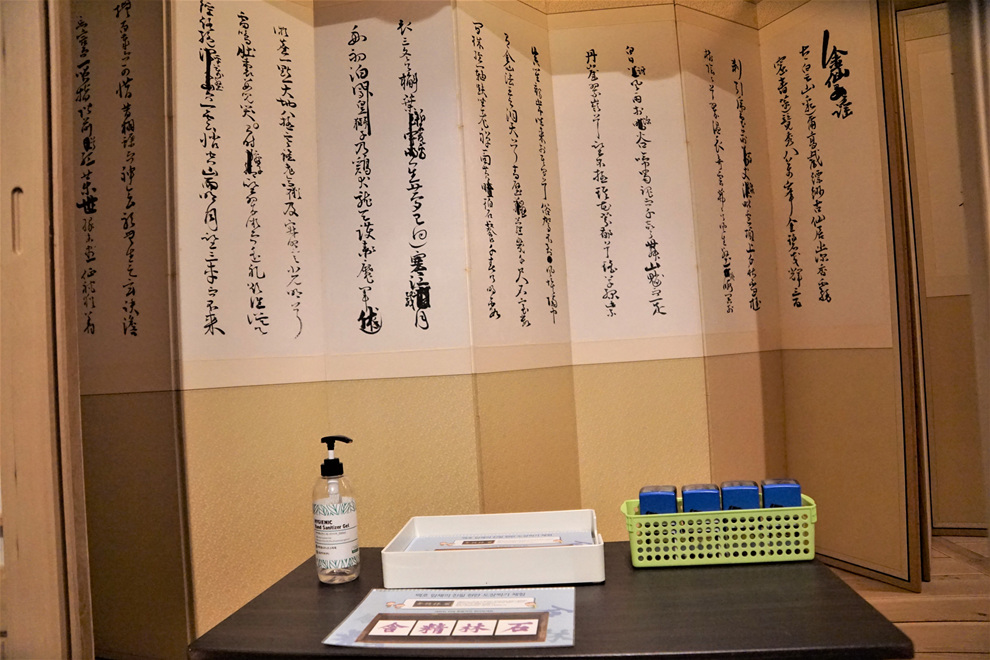

백호의 미공개 친필 시

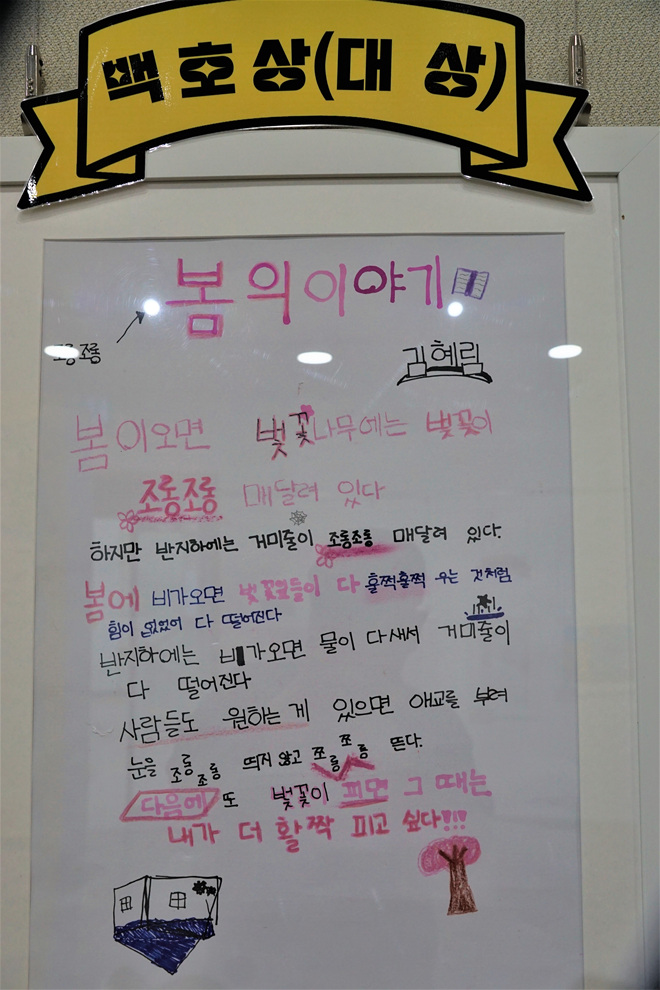

- 어린이 글짓기 대회 수상작 -

'백호임제문학관' 옥상에서 조망한 영산강

때마침 떠가는 유람선

애당초, 임백호에 관한 사상의 근저를 더듬어 보겠노라 영산강을 따라 내려갔으나

유장한 강물에 시선을 빼앗기는 바람에 사상의 근저는 커녕

그렇고 그런 견학 수준에 머물고 말았다.

아서라! ~~~ 말어라!~~~

내가 무슨 백호 연구가도 아닌바에야.

오월의 초록과 시퍼런 강물의 흐름에 시선을 빼앗겼다는 것만으로도

백수 유람 대성공 ㅎ~~