백자 15~16세기

백자청화매죽무늬항아리, 16세기 전반, 높이 29.2cm, 국보 222호, 호림박물관 소장

백자는 인간이 만들어낸 가장 훌륭한 그릇으로 아직 이를 능가하는 용기는 발명되지 않아 전 세계인이

사용하고 있다. 같은 백자라도 중국, 일본, 유럽 등 다른 나라, 다른 민족의 백자와 달리 조선시대 백자는

독특한 아름다움을 보여준다. 조선백자의 특징은 한마디로 '순백純白에 대한 숭상'으로 요약된다.

다른 나라 백자는 바탕만 백자이지 여러 색깔의 안료를 사용하여 화려한 도자 세계를 전개해 갔다.

이에 반해 조선왕조의 백자는 순백자를 애호하였고 청화靑畵로 문양을 넣을 때도 흰 여백의 미를

살렸으며 붉은색이나 갈색 문양도 아주 제한적일 정도로 절제하였다. 이는 천성적으로 백색을 사랑한

백의민족의 순박한 서정과 검소와 실질을 숭상한 조선시대 선비문화가 어우러진 결과라 할 수 있다.

조선백자의 아름다움은 형태미에서도 잘 드러나 있다. 백자의 기종器種은 항아리, 병, 주전자, 발, 잔, 접시 등

일상용기와 필통, 연적 등 문방구가 대종을 이루고 있는데 기발한 모양이나 요란한 장식이 달린 것은

극히 드물다. 둥근 달항아리, 잘 다듬은 각병, 원통형의 필통, 네모반듯한 두부연적 등이야말로 조선백자의

트레이드 마크이다. 두꺼비 연적이나 금강산 연적은 아주 예외적인 변주일 뿐이다.

조선백자의 아름다움에 대해서는 초기 미술사가들에 의해 여러 가지로 정의되어 왔다.

고유섭은 비정제성이 주는 구수핝 큰 맛, 최순우는 어진 선 맛에서 일어나는 너그러움, 김원용은

꾸미지 않은 자연스러운 아름다움에서 조선 도자기의 특질을 보았고

이것이 한국적인 아름다움의 본질이라고 하였다.

이러한 정의는 예술이라고 하면 흔히 강조도는 완벽한 형식미보다는,

거기에서 일어나는 따뜻한 정감을 강조하고 있는 것이다.

그래서 김환기가 조선백자를 보고 있으면 싸늘한 사기그릇인데도

따뜻한 체온을 느끼게 된다고 한 것이다.

일찍이 야나기 무네요시는 동양 3국의 도자기를 비교해서 중국은 형形, 일본은 색色, 조선은 선線의

예술이라고 하였다. 중국은 형태미가 강하고, 일본은 색채가 다양하고, 조선은 선이 아름답다고 했다.

그리하여 도자기 애호가들은 중국 도자기를 보게 되면 멀리 놓고 감상하고 싶어지고, 일본 도자기는

곁에 두고 사용하고 싶어지는데, 조선 도자기를 보게 되면 어루만지고 싶어진다고

감성적 인식의 차이를 말하고 있다.

결국 조선백자의 특징은 엄격한 형식에 얽매이지 않고 인공적인 기교가 너무

두드러지지 않게 하는 기법상의 여유로움으로 인간적 체취를 획득한 것이라 할 수 있다.

이와 같은 여백의 미학은 추사 김정희가 일찍이 <유재留齋>라는 작품에서 말한

남김의 미학과 일맥상통 하는 것이다.

"기교를 다하지 않고 남김을 두어 자연스러움으로 돌아가게 하라.[留不盡之巧以還造化]

- 참고 -

좌) 용천요 청자음각모란무늬꽃병, 원, 높이 45.2cm, 국립중앙박물관 소장

중) 가키에몬 백자채색초화무늬팔각형항아리, 17세기, 높이 61.5cm, 일본 이데미쓰미술관 소장

우) 백자항아리(청진동 출토), 16세기, 높이 36.5cm, 보물 1905호, 서울역사박물관 소장

- 조선백자의 편년 -

좌) 백자항아리(윤사신묘 출토), 16세기 후반, 높이 28.2cm, 국립중앙박물관 소장

(파평 윤씨 교리공 대종회 기증)

중) 백자달항아리, 18세기 전반, 높이 47.5cm, 보물 1438호, 개인 소장

우) 백자항아리, 18세기 후반, 높이61cm, 호림박물관 소장

좌) 백자청화운용무늬병, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 24.5cm, 보물 785호, 개인 소장

중) 백자청화대나무무늬각병, 18세기 전반, 높이 41cm, 국보 258호, 국립중앙박물관 소장(이건희 기증품)

우) 백자청화십장생무늬병, 19세기, 높이 25.8cm, 부산박물관 소장(현수명 기증품)

|

|

좌) 백자태항아리와 지석(왕녀 복란), 1486년 무렵, 태항아리 높이 44.4cm, 동국대학교박물관 소장

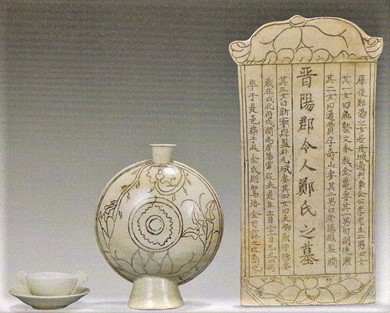

우) 진양군 영인정씨묘 출토 유물 일괄, 1466년 무렵, 편병(가운데) 높이 22.1cm, 국보 172호, 리움미술관 소장

좌) 백자상감모란무늬병, 15세기, 높이 29.6cm, 보물 807호, 호림박물관 소장

우) 백자상감연꽃넝쿨무늬병, 15세기, 높이 29.9cm, 보물 1230호, 개인 소장

|

|

좌) 백자상감연꽃넝쿨무늬발, 15세기, 입지름 17.5cm, 국보 175호, 국립중앙박물관 소장

우) 백자항아리 일괄, 큰 항아리 높이 34cm,, 국보 261호, 개인 소장

백자항아리 일괄(청진동 출토), 16세기, 백자항아리(가운데) 높이 28.3cm, 보물 1905호,

서울역사박물관 소장

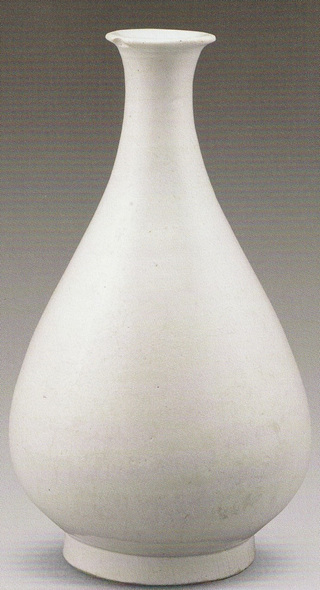

백자병, 16세기 전반, 높이 36.5cm, 보물 1054호, 국립중앙박물관 소장

|

|

좌) 백자합, 16세기 전반, 높이 22.7cm, 입지름 15.3cm, 보물 806호, 호림박물관 소장

우) 백자편병, 16세기, 높이 26.7cm, 개인 소장

백자주전자, 15세기, 높이 32.9cm, 국보 281호, 호림박물관

좌) 백자쌍이잔, 16세기, 높이 3.5cm, 호림박물관 소장

우) 백자전접시, 16세기, 입지름 20.3cm, 호림박물관 소장

좌, 상하) 백자 '천·지·현·황' 명발 일괄 중 '천' 명발, 15세기 후반~16세기 전반,

입지름 21.7cm, 국보 286호, 국립중앙박물관 소장(이건희 기증품)

우, 상하) 백자 '천·지·현·황' 명발 일괄 중 '지' 명발, 15세기 후반~16세기 전반,

입지름 21.0cm, 국보 286호, 국립중앙박물관 소장(이건희 기증품)

백자태항아리와 지석(의혜공주), 1523년 무렵, 내항아리(왼쪽) 높이 29cm, 고궁박물관 소장

백자청화 '홍치2년' 명송죽무늬항아리(대나무 부분과 소나무 부분),

1489년, 높이 48.7cm, 국보 176호, 동국대학교박물관 소장

백자청화보상화넝쿨무늬전접시, 15세기, 입지름 21.8cm, 개인 소장

|

|

좌) 백자청화매죽무늬항아리, 15세기, 높이 41cm, 국보 219호, 개인 소장

우) 백자청화매죽무늬항아리, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 35cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장

|

|

좌) 백자청화매조죽무늬항아리, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 27.8cm, 보물 2058호, 이화여자대학교박물관 소장

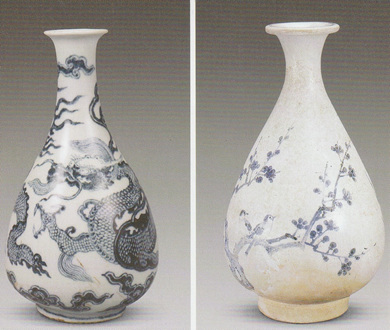

우 좌) 백자청화운룡무늬병, 15세기후반~16세기 전반, 높이 21.1cm, 보물 786호, 개인 소장

우 우)백자청화매조죽무늬병, 16세기, 높이 32.9cm, 보물 659호, 개인 소장

|

|

좌) 백자청화잉어무늬편병, 16세기, 높이 24.1cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장

우) 백자청화 '망우대' 명잔받침, 16세기, 입지름 16.2cm, 보물 1057호, 개인 소장

백자청화매죽무늬쌍이잔, 16세기, 높이 3.7cm, 국립중앙박물관 소장(이건희 기증품)

백자청화시명전접시, 16세기, 입지름 21.2cm, 국립중앙박물관 소장

백자명기 일괄(윤사신묘 출토), 16세기 후반, 국립중앙박물관 소장(파평 윤씨 교리공 대종회 기증)

|

|

좌) 백자청화명기 일괄, 16세기, 높이 3.5~6.5cm, 개인 소장

우) 백자청화철화삼산번개무늬산뢰, 16세기, 높이 27.5cm, 보물 1056호, 개인 소장

|

|

좌) 백자반철채항아리, 높이 30.6cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장(이병창 기증품)

우) 백자철화끈무늬병, 16세기, 높이 31.4cm, 보물 1060호, 국립중앙박물관 소장(서재식 기증품)

<유홍준의 한국미술사 강의 5> 중에서