분청사기

분청사기粉靑沙器는 백자白磁와 함께 조선 도자의 양대 산맥을 형성하고 있다.

분청사기는 상감청자象嵌靑磁의 전통을 이어받아 조선 초기 도자 문화를 주도하여

15세기 중엽까지 전성시대를 누렸다. 그러다 명나라의 우수한 백자에 자극을 받은

성종成宗(1457~1494) 연간 본격적으로 양질의 백자가 생산되면서 백자와 함께

양대 흐름으로 병존했으며 16세기 후반이 되면 백자에 밀려 생명을 다하고 사라졌다.

이리하여 조선 도자의 정통성은 백자가 차지하게 되었지만 분청사기는 조선 전기

약 150년 동안 제작되면서 백자와는 전혀 다른 도자 예술세계로 조선시대

도자사의 내용을 풍부하게 채워주고 있다.

분청사기는 백자와 여러 면에서 달랐다. 제작 환경이 달랐고 예술적 지향도 전혀 달랐다

백자는 기본적으로 국가에서 직접 운영하는 관요官窯가 생산을 주도하였지만 분청사기는

각 지방에 산재해 있던 지방 가마에서 주로 만들어졌다. 때문에 분청사기는 제작 여건이

백자보다 좋지 못했지만 관官의 통제로부터 벗어나 민民의 생활 정서가 반영되는 조형의

해방을 누릴 수 있었다. 백자가 품격 있고 고상한 아름다움을 추구했다면 분청사기는

삶의 정서가 반영된 질박質朴(실질적이며 소박)한 아름다움을 보여주었다.

미적 관점에서 보자면 백자는 양반공예, 분청사기는 민속공예에 가깝다고 할 수도 있다.

공예란 생리상 대부분의 경우 지배층 문화의 산물로 세련미를 추구하지만, 서민의

체취를 자아내는 분청사기의 미적 성취는 세계 공예사적으로도 아주 드문 것이다.

분청사기는 이처럼 시대적 사명을 다하고 백자에게 그 임무와 지위를 넘겨주고 종말을

고했지만 두 차례에 걸쳐 일본에서 부활하였다. 첫 번째는 16세기 일본 다도인茶道人에게

존숭받은 것이다. 이는 일본 다도가 종래의 화려취미에서 벗어나 꾸밈없는 질박한 정신의

'와비차'를 추구하면서 이에 걸맞은 찻잔으로 애용한 것이다. 두 번째는 20세기 초, 야나기

무네요시(1889~1961)로 대표되는 일본의 민예학자들이 인위적인 기교의 공예보다

꾸밈없이 자연스러운 아름다움의 생활의 미를 강조하면서 분청사기를

높은 차원의 예술적 성취로 주목한 것이다.

일제강점기 고미술 시장에서 조선 도자 붐이 일어날 때 분청사기는 통칭 '미시마', '하케메'로

불리던 것을 한국미술사의 아버지라 할 고유섭 선생이 우리 식의 이름을 부여할 필요성을

느끼고 이를 백토로 분장한 회청색을 띠는 사기그릇이라는 의미로 분장회청사기, 줄여서

분청사기라 이름 지었다. 그리고 통상 분청粉靑이라고도 부르고 있다.

고려 말 상감청자는 급속히 퇴락의 길로 들어섰다.

1350년 무렵부터 남해안과 서해안에 왜구의 습격이 잦아지면서 1370년 무렵 나라에서는 백성의 안전을 위하여

바닷가에서 50리 이내에 사는 사람들을 내륙으로 이주시켰다. 이에 강진과 부안의 해안가에 있던 청자 가마는

폐쇄되었고 사기장들은 졸지에 생존의 기반을 잃어버린 떠돌이 신세가 되었다.

이를 역사서에서는 '유망流亡'이라고 했다.

내륙으로 이주한 사기장들은 종래에 해왔던 대로 상감청자를 굽기 시작했다.

도자기를 만드는 재료는 흙(점토)과 잿물(유약)이며 여기에 땔나무와 가마만 있으면 된다.

그러나 점토와 유약 등 재료가 좋지 않아 도자기의 질이 떨어질 수밖에 없었다. 청자의 미덕은 빛깔인데

좀처럼 맑은 청색으로 되지 않고 회청색 또는 갈색으로 나타난 것. 청자를 구워냈지만 청자가 아닌 셈이었다.

이에 사기장들은 자연스럽게 부분적으로 사용되던 백토분장을 많이 하면서 조형 목표가 빛깔이 아니라

문양으로 옮겨가게 되었다. 이에 분청사기는 문양을 표현하는 방법에 따라 여러 종류로 나타나게 되었다.

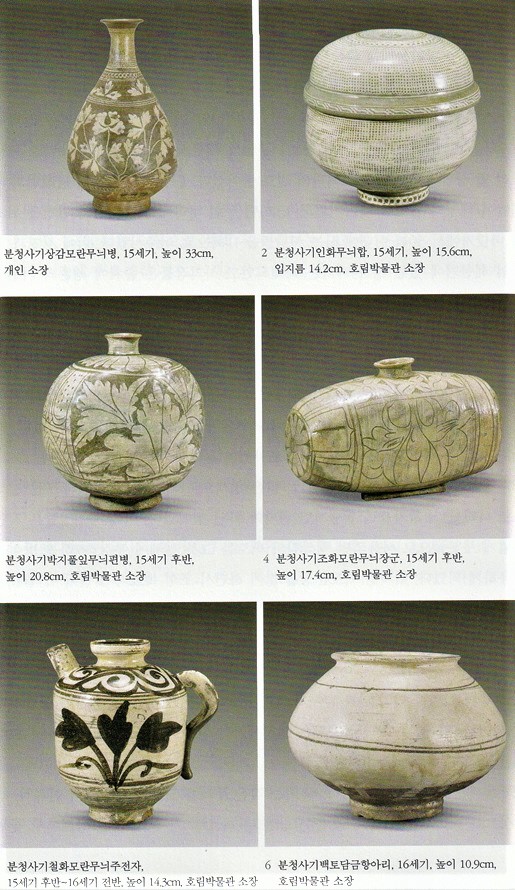

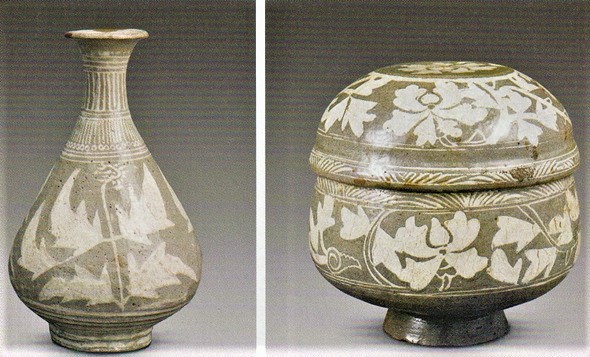

첫째는 '상감象嵌분청'이다. 이는 상감청자와 똑같은 방법으로 만든 것으로 문양과 기형이 약간 다를 뿐이다.

엄밀히 따지면 조선시대에 제작된 상감청자인 셈이다. 결과적으로 상감분청은 분청사기의 원조로

전국의 각 지역에서 고루 생산되었다.

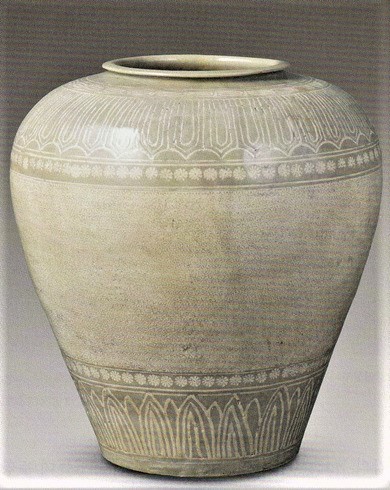

둘째는 '인화印花분청'이다. 이는 작은 무늬를 도장으로 만들어 연속적, 집체적으로 나타낸 것이다.

그릇을 성형한 뒤 태토胎土가 굳지 않은 상태에서 꽃무늬 도장을 반복적으로 찍고 그 안을 백토로 메워

문양을 나타내는 기법이다. 인화 기법은 고려 상감청자에서도 이미 사용되었지만 분청사기에서 대대적으로

유행하였다. 이 인화분청은 대량 생산에 적합하여 관에 공납하는 일상용기로 많이 제작되었다.

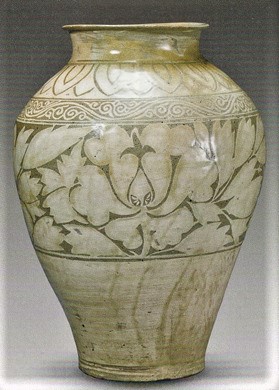

셋째는 '박지剝地 · 조화彫花분청'이다. 이는 백토를 칠하고 난 뒤에 양각, 또는 음각 기법을 사용하여 무늬를

새겨넣은 것이다. 문양 이외 부분의 백토를 깎아내면 '박지분청', 선으로 음각 무늬를 새기는 선각線刻 기법은

'조화분청' 이라 한다. 박지 · 조화 기법의 문양 효과는 대단히 강렬하여 분청사기의 특징을

가장 잘 보여주는데, 특히 전라도 지방 가마에서 많이 제작되었다.

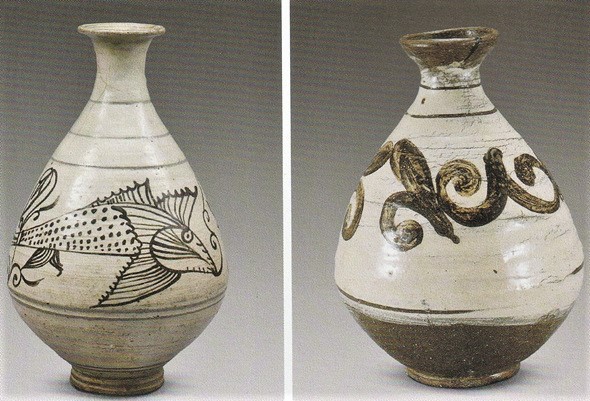

넷째는 '철화鐵畵분청'이다. 이는 백토로 분장한 다음 산화철을 함유한 석간주石間硃라는 안료로 그림을 그려

넣는 기법이다. 백토에 철화를 그릴 때는 안료가 빠르게 번지기 때문에 간단한 초화무늬를 추상무늬처럼 그리

거나 물고기 등을 빠른 속도로 그려 대단히 활달한 느낌을 준다. 주로 충청남도 공주 학봉리 가마에서 제작되었다.

다섯째는 '백토白土분청'이다. 이는 그릇 전체에 백토를 바르는 기법으로 귀얄(붓) 자국을 선명히 드러낸 것은

'귀얄분청', 그릇을 백토에 덤벙 담갔다가 꺼내면 '담금분청(또는 덤벙분청)'이라고 부른다.

이 백토분청은 분청사기가 점점 백자를 닮아가여 소멸해 가는 과정을 보여주는 것으로

분청사기의 마지막 형태이기도 하다.

좌) 청자상감어룡무늬매병, 15세기 전반, 높이 29.2cm, 보물 1386호, 개인 소장

우) 분청사기상감갈대와참새무늬매병, 15세기 전반, 높이 32.2cm, 국립중앙박물관 소장(이건희 기증품)

|

|

좌) 분청사기상감모란무늬귀항아리, 15세기 후반, 높이 32.6cm, 일본 이데미쓰[出光]미술관 소장

우) 분청사기상감모란무늬항아리, 15세기 후반, 높이 38cm, 보물 1422호, 개인 소장

좌) 분청사기상감연꽃무늬항아리, 15세기, 높이 25cm, 개인 소장

우) 분청사기상감초화무늬귀항아리(정소공주묘 출토), 1424년 무렵, 높이 21.2cm, 국립중앙박물관 소장

좌) 분청사기상감파도물고기무늬병, 15세기, 높이 31.2cm, 보물 1455호, 호림박물관 소장

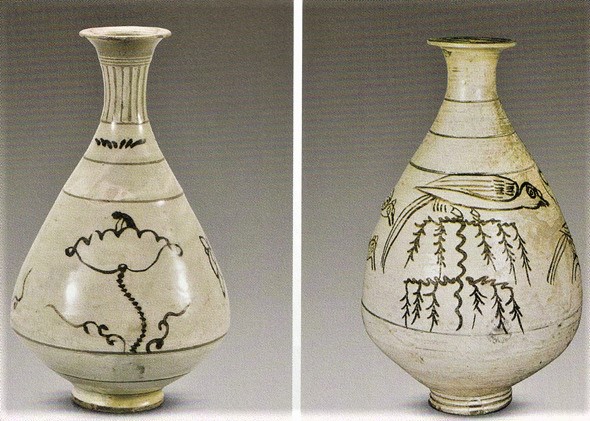

우) 분청사기상감버들물고기무늬병, 15세기, 높이 29.2cm, 국립중앙박물관 소장

좌) 분청사기상감모란무늬병, 15세기, 높이 29.7cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장

우) 분청사기상감모란무늬합, 15세기, 높이 16cm, 보물 348호, 간송미술관 소장

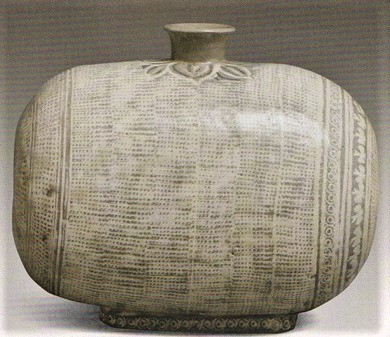

분청사기상감연꽃무늬편병, 15세기, 높이 19.1cm, 보물 268호, 경북대학교박물관 소장

|

|

좌) 분청사기인화무늬태항아리(월산대군), 1462년 무렵, 높이 36.3cm, 일본 오사카시립동양미술관 소장

우) 분청사기인화국화무늬태항아리, 15세기, 높이 42.8cm, 국보 177호, 고려대학교박물관 소장

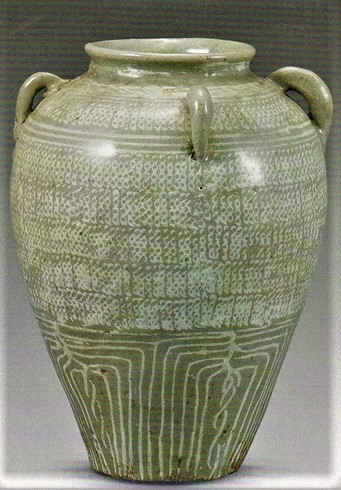

분청사기인화무늬귀항아리(정소공주묘 출토), 1424년 무렵, 높이 19.1cm, 국립중앙박물관 소장

분청사기인화무늬병, 15세기, 높이 27cm, 국립중앙박물관 소장

|

|

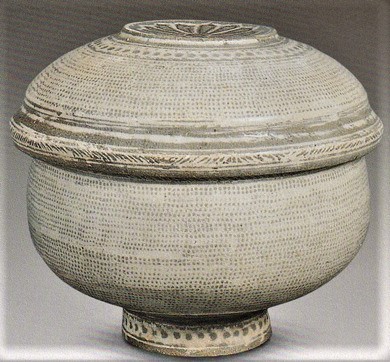

좌) 분청사기인화무늬합, 15세기, 높이 14cm, 개인 소장

우) 분청사기인화무늬장군, 15세기, 높이 17.8cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장

좌) 분청사기상감인화운룡무늬항아리, 15세기, 높이 48.5cm, 국보 259호, 국립중앙박물관 소장

우) 분청사기상감인화물고기무늬매병, 15세기, 높이 29.7cm, 보물 347호, 국립중앙박물관 소장

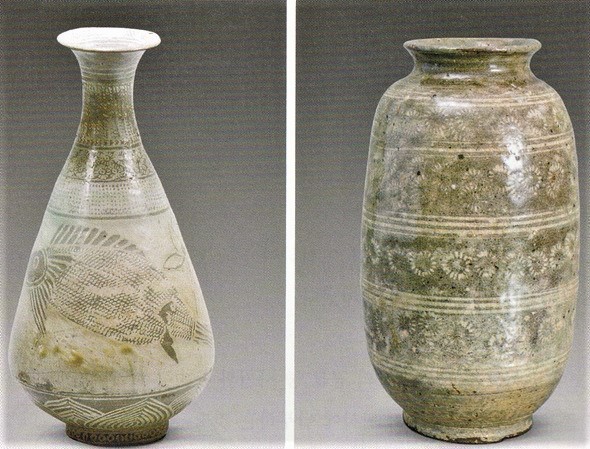

좌) 분청사기상감인화물고기무늬병, 15세기, 높이 30.5cm, 개인 소장

우) 분청사기인화국화무늬원통모양병, 16세기, 높이 20cm, 개인 소장

|

|

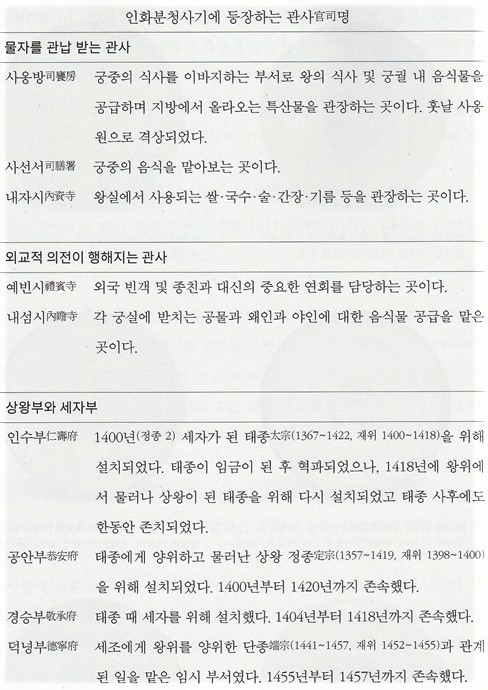

좌) 분청사기박지연꽃무늬편병, 15세기, 높이 22.5cm, 국보 179호, 호림박물관

우) 분청가기조화물고기무늬편병, 15세기, 높이 22.3cm, 미국 시카고미술관 소장

좌) 분청사기조화물고기무늬편병, 15세기, 높이 22.6cm, 국보 178호, 국립중앙박물관 보관

우) 분청사기조화물고기추상무늬편병(추상무늬 부분), 15세기, 높이 23.5cm, 개인 소장

좌) 분청사기박지모란무늬편병, 15세기, 높이 24cm, 일본 네즈미술관 소장

우) 분청사기조화선무늬편병, 15세기, 높이 20.5cm, 개인 소장

분청사기ㅣ박지모란무늬항아리, 15세기, 높이 41.4cm, 호림박물관 소장

좌) 분청사기박지연꽃물고기무늬병, 15세기, 높이 35cm, 국립중앙박물관 소장

우) 분청사기박지조화모란잎무늬병, 15세기, 높이 27.2cm, 국립중앙박물관 소장(이홍근 기증품)

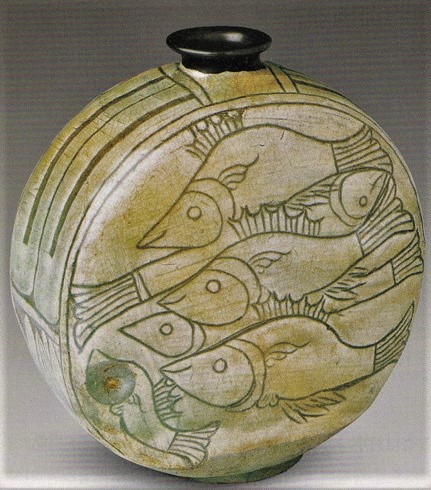

분청사기박지쌍학무늬장군, 15세기, 높이 15.2cm, 미국 호놀룰루미술관 소장

좌) 분청사기철화넝쿨무늬항아리, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 17.5cm, 국립중앙박물관 소장

우) 분청사기철화넝쿨무늬항아리, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 15.3cm, 국립중앙박물관 소장

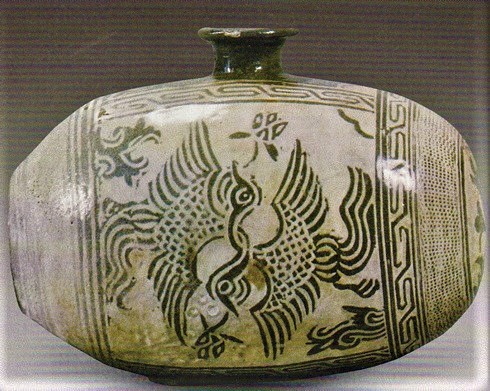

좌) 분청사기철화물고기무늬병, 15세기 후반~16세기 전반, 높ㅍ이 29.7cm, 국립중앙박물관 소장

우) 분청사기철화넝쿨무늬병, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 21cm, 호림박물관 소장

좌) 분청사기철화연꽃무늬병, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 29.9cm, 국립중앙박물관 소장(이건희 기증품)

우) 분청사기철화버들새무늬병, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 18.5cm, 일본 야마토[大和]문화관 소장

좌) 분청사기철화연꽃무늬항아리, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 27.3cm, 국립중앙박물관 소장

우) 분청사기철화연꽃넝쿨무늬항아리, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 48cm, 개인 소장

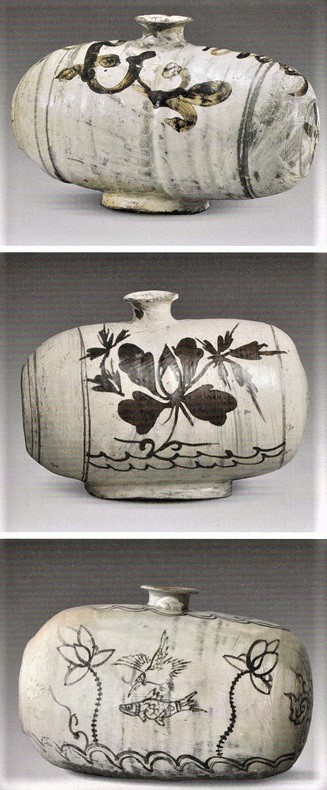

상) 분청사기철화넝쿨무늬장군, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 18.7cm, 보물 1062호, 호림박물관 소장

중) 분청사기철화모란무늬장군, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 18.8cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장

하) 분청사기철화연지무늬장군, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 14.4cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장

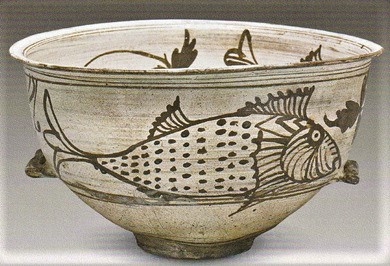

분청사기철화물고기무늬발, 15세기 후반~16세기 전반, 입지름 31.3cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장

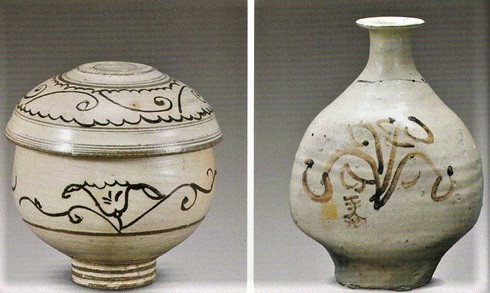

좌) 분청사기철화연꽃넝쿨무늬합, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 15cm, 국립중앙박물관 소장(이흥근 기증품)

우) 분청사기철화초화무늬편병, 16세기 전반, 높이 21.1cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장

좌) 분청사기물고기무늬항아리, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 33cm, 일본 구라시키민예관 소장

우) 분청사기물고기무늬항아리, 15세기 후반~16세기 전반, 높이 27cm, 보물 787호, 개인 소장

좌) 분청사기귀양무늬병, 16세기 후반~16세기, 높이 31.9cm, 리움미술관 소장

우) 분청사기귀얄무늬장군, 16세기, 긴 쪽 길이 높이 24cm, 개인 소장

상) 분청사기귀얄무니발, 16세기, 입지름 17.1cm, 일본민예관 소장

중) 분청사기백토담금발, 16세기, 입지름 16.4cm, 국립중앙박물관 소장

하) 분청사기백토담금제기, 16세기, 높이 13.6cm, 일본 오사카시립동양도자미술관 소장

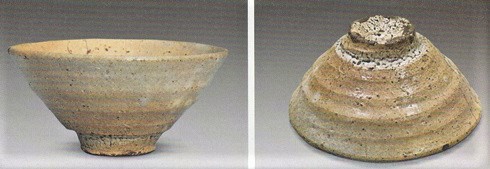

이도다완, 16세기, 입지름 14.4cm, 일본 네즈미술관 소장

- 유홍준의 한국미술사 강의 5 중에서 -