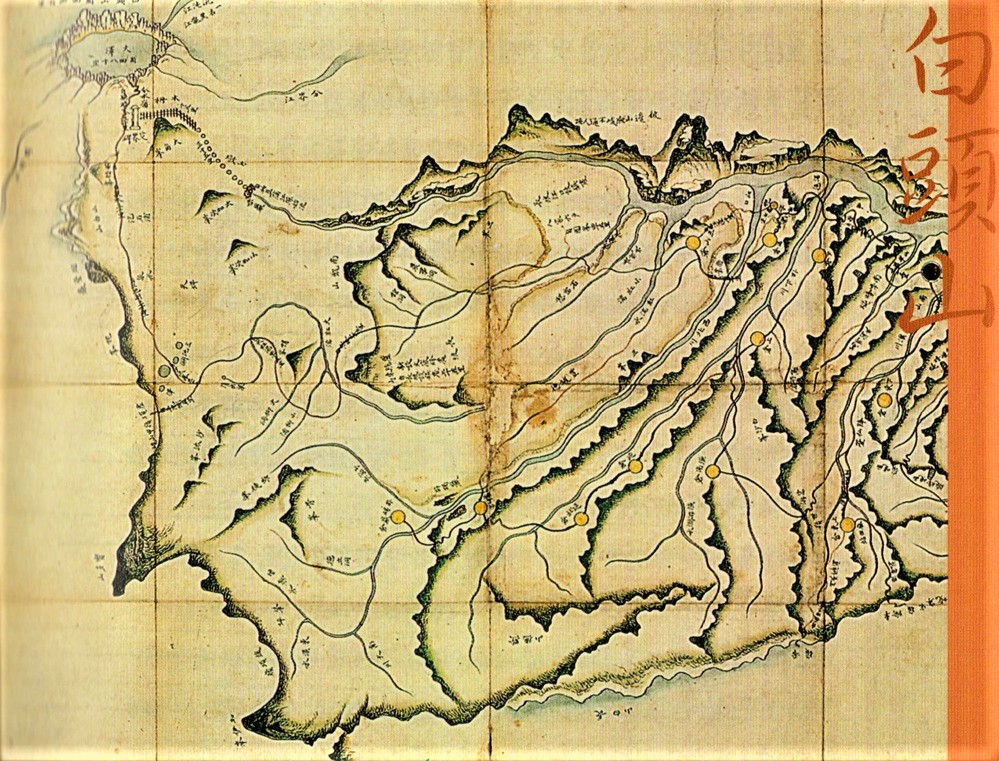

선인들의 유람록 <백두산>

조선팔도여지지도朝鮮八道與地地圖

16세기 후기, 106×68, 개인 소장.

홍세태洪世泰, 「백두산기」

『백두산기(白頭山記)』는 홍세태(洪世泰 : 1653~1725)의 문집인 『유하집(柳下集)』권9에 수록되어 있다.

1712년(숙종 38) 청의 목극등이 양국의 경계를 확정하기 위해 파견된다는 통지를 받고 우리 조정에서는

박권(朴權)을 접반사로 삼아 청의 관원들과 함께 경계를 정하도록 하였다. 일행은 백두산 꼭대기에

올라갔다가 분수령을 찾아 사람 인(人)자 처럼 생긴 지형 가운데 정계비를 세우고 돌아왔다.

이 때 청의 목극등은 직접 백두산에 올라갔으나, 접반사 박권과 함경감사 이선부는 늙고

허약하다는 이유로 백두산에 올라가지 않고 역관 김경문이 목극등과 함께 올라갔다.

이 글은 김경문의 이야기를 직접 전해들은 홍세태가 그 사실을 기록한 것이다.

김경문은 자기 부친인 김지남이 『북정록』을 썼으므로 자기가 또다시 백두산기를 쓸 수 없어

홍세태를 통해 간접적으로 백두산 기행문으로, 백두산정계비에 얽힌 역사적 사실을

검증하는 데 중요한 자료가 된다. 이는 그의 나이 60세에 쓴 것이다.

홍세태는 조선 후기의 시인으로 본관은 남양이며, 자는 도장(道長), 호는 창랑(滄浪) · 유하(柳下)이다.

무관이었던 익하(翊夏)의 맏아들로서, 어머니는 강릉 유씨(劉氏)이다.

5세에 책을 읽을 줄 알고 7,8세에는 글을 지을 만큼 뛰어난 재주를 가졌으나 중인 신분이라 제약이 많았다.

시(詩)로 이름이 나서 김창협(金昌協) · 김창흡(金昌翕) · 이규명(李奎明)등 사대부들과 절친하게 지냈으며

임준원 · 최승태 · 유찬홍 · 김충렬 · 김부현 · 최대립 등 중인들과 시화를 만들어 교우하였다.

1675(숙종 1) 을묘 식년시에 잡과인 역과(譯科)에 응시, 한학관으로뽑혀 이문학관(吏文學官)에 제수되었다.

30세에 통신사 윤지완을 따라 일본에 다녀왔으며 46세에 이르러 이문학관에 실제 부임하게 되었다.

당시 중국 사신이 우리나라의 시를 보고자 하였을 때 좌의정 최석정(崔錫鼎)이 숙종에게

그의 시를 추천하여 임금에게 호감을 얻었기 때문에 그 해에 제술관에 임명되었다.

어머니의 상으로 사직하였다가 50세에 복직하였다. 53세에 둔전장(屯田長), 58세에 동례원인의

(通禮院引儀), 61세에 서부주부겸찬수랑(西部主簿兼纂修郞), 63세에 제술관(製述官),

64세에 의영고 주부(義盈庫主簿)가 되었으나 곧 파직 당하였다.

평생 가난하게 살았으며 8남2녀의 자녀가 모두 앞서 죽어 불행한 생애를 보냈다.

이러한 궁핍과 불행은 그의 시풍에서도 영향을 끼쳐 암울한 분위기의 시를 많이 남기고 있다.

특히 중인 신분으로서의 좌절과 사회 부조리에 대한 갈등이 시 속에 우수와 감분을 담게 하였다.

한시에 대한 재능을 널리 인정받았으며 비절하고 그윽한 서정의 세계를 표현하는 데에 특히 능하였다.

또한 위항문학(委巷文學)의 발달에도 중요한 역할을 하였는데 중인층의 문학을 옹호하는 천기론

(天機論)을전개하였으며 위항인의 시를 모아 『해동유주(海東遺珠)』라는 위항시선집을 간행하였다.

죽은 후 1731년(영조 7)『유하집』 14권이 사위와 문인에 의하여 간행되었다.

백두산은 북방 여러 산의 원조이며 청나라가 여기에서 일어났다.

우리 북변에서 3백여 리 떨어져 있는데 저 쪽 사람들은 장백산이라 하고 우리는 백두산이라 한다.

두 나라가 산 위의 두 강으로써 경계를 삼고 있으나 땅이 매우 멀고 거칠어서 상세한 경계를 알기 어렵다.

임진년(1712, 숙종 38) 봄 3월에 청나라 황제가 오라 총관(烏喇總管)목극등(穆克登)과 시위(侍衛)

포소륜(布蘇倫), 주사 악세(鄂世)를 보내어 백두산에 가서 살펴보고 변경의 경계를 확정하게 하였다.

우리나라 조정에서는 폐사군(廢四郡)은 다시 우리의 땅이 될 수 없으나, 혹시나 6진(六鎭)이 염려된다는 논의가 많았다.

판중추(判中樞) 이공(李公)만이 건의하여 말하기를,“마땅히 백두산 꼭대기의 천지(天地)를 반으로 나누어 경계를

삼아야 한다.” 고 하여 접반사(接伴使) 박권(朴權), 함경도 관차라 이선부(李善溥)를 보내어 국경에서 맞이하여

함께 가서 살펴 조치하게 하였다. 김경문(金慶門)이 통역을 잘하므로 따라가서 산에 올라 경계를 정하고 돌아왔다.

그가 나에게 그 일을 이야기하여 주었으므로 아래에 그 이야기를 적는다.

4월 29일 신사

김경문이 천여 리의 변경으로 가서 삼수(三水)의 연연(連淵)에서 목극등과 만났다.

따라오는 오랑캐[胡人]가 수십 인에서 100인쯤이었고 말이 200여 필, 소가 20여 마리쯤 되었다.

접반사가 사람을 시켜서 그들을 위로하게 하고 또 살과 고기를 보냈으나 받지 않고 돌려보내며 말하기를,

“황제께서 조선에 폐가 될 것을 염려하여 목극등에게 내린 식량이 매우 많으므로 우리가 충분히 먹을 수 있다.

물건이 가고 오는 데에 번거롭지 않게 하려는 것뿐이니 염려하지 말아라.” 하였다.

이보다 먼저 목극등이 연경(燕京 : 북경)에서 우리 사신에게 말하기를,

“백두산의 남쪽 길을 아는 자를 한 사람 구해 나를 기다리라” 하였었다.

이때에 목극등이 그것에 대해 물으니 김경문이 대답하기를, “여기는 혜산(惠山)입니다.

공께서는 이번 행사에 반드시 강계(彊界)를 살펴 정하고자 하십니다.

백두산 정상에는 큰 못이 있어 동으로 흘러서는 토문(土門)이 되고 서쪽으로 흘러서는 압록(鴨綠)이 되니

이것이 곧 남부의 경계입니다. 그러나 혜산의 연루에서부터 수원(水源)에 이르는 사이에는 산수가 험난하여

옛날부터 통하지 못하였습니다. 간혹 사냥꾼들이 나무를 부여잡고 올라간 적이 있으나 역시 산꼭대기에

이른 자가 없었는데 공이 어찌 정상에 오를 수 있겠습니까?” 하였다.

목극등이 말하기를, “내가 황제의 명을 받들고 왔는데 어찌 험한 것을 꺼리겠는가?

너희 나라 경계가 여기에 있다고 말하는데 이것은 황제께 올려 주문(奏聞)하여 정한 것인가, 아니면

역사책에 근거할 만한 것이 있는가?” 하므로 김경문이 대답하기를,

“우리나라가 옛날부터 이곳을 경계로 삼았음은 부녀자와 어린아이라 할지라고 모두 알고 있는 것인데.

어찌 이것을 황제께서 청하겠으며, 또한 무엇 때문에 문자로 기록하여 증거를 삼겠습니까?

작년에 황제께서 창춘원(暢春苑)에 계실 때 우리 사신을 불러서 서북 지역의 경계를 물으셔서

사실대로 이러한 내용으로 대답하였으니, 공께서도 틀림없이 들으셨을 것입니다.

대개 두 강원발원이 이 못에서 시작하여 천하의 큰 강이 되었으니, 이는 하늘이

남북의 한계를 그은 것입니다. 공께서 지금 한 번 보고 결정하도록 하십시오.” 하였다.

5월 1일 계미

구가진(舊茄鎭)에 도착하여 어첩(御帖 : 국왕의 글씨 첩)을 전하였다. 아침에 풀발하여 장형(長嶺)에 올라

북쪽을 바라 보니 백두산이 하늘 가장자리에 있는데 다로 뻗쳐 아득하고 질펀하여 마치 흰 소가 풀가에

누워 있는 것 같았다. 목극등이 천리경으로 보더니 거리가 약 300리라고 하였다.

5월 4일 병술

허천강(虛川江)을 건너 혜산진에 이르렀다.

5월 5일 정해

박권과 이선부 두 사람이 목극등을 찾아가 뵈었다.

사람을 시켜 임금의 뜻이라 칭하면서 500금(金)을 보내니 받지는 않았으나 크게 기뻐하여

술자리를 베풀며 다음과 같이 말하였다. “황제께서 곡진히 너희 나라를 생각하였기 때문에 이렇게 온 것이니,

다만 경계를 정하여 변방 백성으로 하여금 간특한 일을 범하여 일이 일어나지 않도록 하고자 할 뿐이다.”

그 지역 사람인 애순(愛順)이 일찍이 저쪽 경계에 잠입하여 인삼을 채취하였으므로 산의 남쪽 길을 잘 알고 있었다.

이에 목극등이 그를 불러 말하기를, “이 산의 남쪽 길을 네가 잘 알고 있을 것이다.

내가 지금 너의 죄를 사면하여 줄 터이니 숨기지 말아라.” 하였다.

애순이 이리저리 둘러대며 모른다고 하자 목극등이 웃으면서 다른 사람에게 다음과 같이 말하였다.

“저 놈에게 길을 안내를 하게 하면 저절로 길이 있을 것이다.”

5월 6일 무자

목극등, 필첩식(筆帖式) 소이창(蘇二昌), 대통관 이가(二哥)가 일꾼 20명, 짐 싣는 소와 말 4,50필, 짐꾼 43명 및

우리 쪽의 접반사군관 이의복(李義復), 순찰사 군관 조태상(趙台相), 서간 찰방 허량(許樑), 나난 만호 박도상

(朴道常) 역관 김응헌(金應櫶), 김경문, 길잡이 3명, 도끼잡이 10명, 말 41필, 짐꾼 47명과 함께 산에 올랐다.

포소륜관 악세로 하여금 그 나머지 사람들을 인솔하여 허항령(虛項嶺)을 경유하여 서쪽으로 돌아가게 하였다.

5월 7일 기축

아침식사 후에 사람들은 모두 전립(氈笠)을 쓰고 토시를 착용하고 방한화를 신고 종아리를 묶어서 무릎까지

올라오게 하고서 서로 돌아보며 웃었다. 괘궁정(掛弓亭) 아래에서부터 내를 따라 오시천(五時川)으로 올라갔다.

오시천은 경성(鏡城)의 장백산 서쪽에 시작하여 이 곳에 이르러 강물과 합해지는데 오시천의 바깥쪽은 모두

황폐하여 사람이 살지 않았다. 북으로 내를 건너 물가를 따라 가니 석벽이 깎아지른듯하여 잡고

오를 만한 것이 아무것도 없었다. 백덕(柏德)에 새로 길을 만들어앞으로 나아갔다.

산의 언덕이 높으면서 위가 평평한 것을 북쪽 지방에서‘덕(德)’이라고 한다. 이곳은 곧 백산(柏山)의 기슭이다.

산에는 잣나무가 많았다. 길이 험하고 급경사였으나 산마루에 오르자 조금 평평해졌다.

그러나 지게가 갈수록 점점 높아졌다. 깊은 나무숲을 뚫고 들어가니 큰 나무뿌리가 서리서리 얽혀

마디지고 굽었으며 땅은 개로 내린 비로 진창길이 되어 나아가기가 어려웠다.

70리를 가서 검천(劍川)에 도착하여 묵었다.

5월 8일 경인

검천을 건너 25리가서 곤장(昆長)귀퉁이에 도착하였다. 처음출발 할 때 박권과 이선부 두 분이 함께

산에 오르려 했으나 목극등이 말하기를, “내가 보니 조선의 재상은 움직일 때는 반드시 가마를 타는데

나이 많은 사람들이 험한 길을 능히 걸을 수 있겠는가? 중도에 넘어지면 대사를 그르칠 것이다.”

하고 허락하지 않았다. 이곳에 이르러 박권과 이선부 두 분과 목극등이 말에서 내려 작별인사를 하고

또한 우리 여섯 명을 불러 술자리를 베풀어 위로하였다. 15리를 가니 큰 산이 바로 앞에 있어서

이에 서쪽으로 강을 건넜다. 수심은 얕으나 물이 달리는 말처럼 거세고 급했다.

5월 9일 신묘

애순에게 명령하여 열 명의 도끼 잡이를 데리고 앞에서 나무를 베게 하여 강가를 따라 5,6리를 가니 길이 끊어졌다.

다시 산언덕을 따라 갔는데 이름은 화피덕(樺皮德)이라 한다. 백덕과 비교하면 더욱 험준하고 깎아지른 듯 한데

그 꼭대기는 평평하고 넓다. 불을 땐 흔적과 왕래한 흔적이 보였다.

이가가 손으로 초막을 가리키면서 애순에게 말하기를, “네가 길을 모른다고 하면 이 곳에서 잔 사람이 누구냐?”

하였다. 애순이 가만히 있으면서 대답하지 않았다. 80여 리를 가니 조그마한 못이 있었다.

인마를 멈추고 물을 마셨다. 목극등이 우리에게 소 한 마리 반을 주고 나머지 반으로 자기 사람들을 먹였다.

날씨가 또다시 나빠져서 하늘이 어두워지고 우레가 치더니 갑자기 비가 쏟아졌다.

청나라 사람들은 모두 천막 속으로 들어가 비가와도 새지 않았으나 우리 여섯 사람은 단지 삼베포로 된

장막 한 장과 큰 기름종이 포대뿐이어서 마치 개미떼가 그 속에 모여들어서 피하는 것과 같은 모양이었다.

군졸들이 모구 비에 젖어 추위에 떨며 앉았는데 다행히 한밤중이 되기 전에 비가 그쳐서 죽지 않았다.

5월 10일 임진

동쪽으로 강을 건너 우리나라의 강가를 따라 몇 리를 가고 또 저쪽의 강가를 따라 30여 리를 가는 사이에

아홉 번이나 왕복하여 건넜다. 물살은 세차고 급하였다. 대개 백덕(柏德)에서부터 140여 리를 올라 왔다.

큰 나무가 산에 가득 차 있고 빽빽이 하늘을 덮어 해를 가리고 있었다.

큰 것은 거의 대여섯 아름쯤 되고 촘촘하기가 짜 놓은 것 같았다. 사람들이 빈틈을 따라서 옆으로 뚫고

나와서 겨우 하늘을 볼 수 있었다. 그러나 한낮이 아니면 햇빛을 볼 수 없었다. 가끔 넘어진 나무가 길을

가로막고 있어 나아갈 수 없어서 돌아서 피해 가야 했다. 이 때문에 100리 길이 200리가 되었다.

나무는 주로 삼나무, 회나무, 잣나무, 자작나무, 가문비나무가 많이 뒤섞여 있고 소나무는 겨울 한 번 보았다.

홍백일홍과 작약이 한창 만개하였고, 짧고 잎이 막 돋아나는 나무가 있었는데, 속명(俗名)으로

‘두을죽(豆乙粥)’이라고 한다. 오시천을 지나면서 부터는날짐승들을 보지 못하였다.

꾀꼬리가 잣나무 송진을 쪼아 먹고 사는데, 그 울음소리는 짧고 급했다.

북쪽 사람들이 이것을 백조(柏鳥)라고 불렀다.

산에 깊이 들어갈수록 백조의 울음소리도 들리지 않았다.

짐승으로는 호랑이와 표범은 보이지 않고 오직 곰, 멧돼지. 사슴, 노루만 있었는데 때때로

사람을 보면 놀라서 달아났다. 담비 · 오소리 · 족제비 · 박쥐 · 다람쥐 · 따위가 없는 것이 없었다.

조금 앞으로 가다가 언덕을 한참 오르니 꼬불꼬불한 산길이 갑자기 끊어졌다.

애순이 말하기를, “이 곳이 한덕립지당(韓德立支當)입니다.” 하였다.

‘지당’이란 북쪽 사람들의 속어로 얼음 절벽을 가리키는 것이다. 매년 여름이면 사슴 떼가

그 안에 들어가서 등에를 피한다. 덕립이 혼자서 그 입구를 지키고 있다가 사슴을 많이 잡았기 때문에

그런 이름이 붙은 것이라 하였다. 언덕을 올라 8,9리를 가니 목극등이 층층의 절벽 위에서

말을 쉬게 하고 있었고 사람들이 모두 모여 서 있었다.

김경문도 말에서 내려앉아 절벽을 굽어보니. 몇 천 길이나 되는 큰 골짜기에 솟아 있는 돌 봉우리에 부딪치며

좌우에서 물보라를 나들고 여러 갈래로 화살처럼 급하게 쏟아져 내렸다. 혹은 소용돌이를 만들기도 하고

돌과 부딪치기도 해서 시끄러운 물소리가 마치 사방에서 울리는 천둥소리와 북소리 같으니

정말로 천하의 기이한 절경이었다.

또 십 수 리를 가니 나무가 점점 듬성듬성해지고 산이 점차 모습을 드러냈다.

여기서부터는 산이 모두 뼈대만 남고 색깔은 창백하였다. 대대기가 쌓이고 응결되어 이루어진 하나의

커다란 수포석(水泡石)이다. 동쪽을 보니 한 봉우리가 하늘로 뾰죽이 솟아올라있었다.

김경문이 애순을 돌아보며, “백두산이 가깝구나, 오늘 정상에 도착할 수 있겠지?” 하고 물으니,

애순이 말하기를,“아닙니다. 이것은 소백산(小白山)입니다. 이 산을 지나서 서쪽으로 10여 리를 가면

바로 백두산 자락인데 산자락에서 정상에 이르기까지 아직 2,30리입니다.

조금 동쪽에 한 고개가 있는데 그것이 소백산 자락입니다.” 하였다.

그 산마루에 올라가서 멀리 백두산을 바라보니 웅후(雄厚)하고 백대(博大)해서 천 리가 한결같이 푸르렀다.

다만 그 정상이 마치 흰 항아리를 높은 도마 위에 엎어 놓은 것 같았다.

그 이름을 백두산이라 한 것은 이 때문이다.

고개를내려와서 북쪽으로 작은 개울을 건너니 평지가 나왔다. 몇 리를 가니 나무가 있는데

모두 옹종하고 높이가 불과 몇 자 밖에 되지 않으니 속칭 박달(朴達)이라고 한다

. 이곳을 지나자 산은 모두 민둥산이었다. 이 때 저녁노을이 산 절반쯤에 비치더니 조각구름이

산꼭대기에서부터 나와서 밑으로 떨어지더니 조금 있다가 감아 올라가서 하늘에 가득하였다.

애순이 말하기를, “장차 큰 바람이 일고 비가 올 것입니다.” 하면서 겁내는 기색이었다.

목극등이 묻기를, “어찌 겁을 내느냐?” 하니 애순이 말하기를, “지금 이렇게 높은 곳에 올라와서

비를 만나면 사람이 반드시 얼어 죽을 것입니다. 바람이 불면 포석(泡石)이 바람에 날려 사방으로 떨어져

눈 깜짝할 사이에 골짜기가 끊어져서 막혀 버릴 것이고 사람은 알 수 없는 바닥에 떨어져 버릴 테니

어찌 나올 수 있겠습니까? 여기까지 도달한 것은 반드시 목욕재계하고 기도하여 무사한 것입니다.” 하였다.

목등극이 말하기를, “내가 바로 천자의 명을 받은 관리이니 어찌 수렵하는 놈들과 같겠느냐?” 하므로

김경문이 말하기를, “공의 말씀이 맞습니다. 그러나 자고로 기도하고 제사하는 것은 오래 된 일입니다.

또 옛 사람의 말이 없으면 그만이지만 이미 말이 있으면 그것을 따르라 하는 것이 옛 사람의 말입니다.” 하였다.

목극등이 곧 김경문을 돌아보며 초를 찾으니 그 뜻은 스스로 기도하고자 하는 것이다.

저녁에 구름이 개고 달이 뜨니 하늘이 사람들의 머리 위에 있었다. 별들은 모두 반짝이고

대기는 겨울처럼 추웠다. 갑자기 귀신이나 도깨비가 튀어나와 늘어서서 사람을잡아갈 듯하였다.

모두 낮에 본 노목(老木)이었는데 사람들로 하여금 자기도 모르게 두려움을 자아내게 하였다.

5월 11일 계사

새벽밥을 먹고 저들 관원 세 사람과 우리 관원 여섯 사람이 각각 건보(健步 : 잘 걷는 사) 두 사람, 저들이 데려온

화공 유윤길(劉允吉), 애순과 함께 5,6리쯤 갔다. 산이 갑자기 가운데가 움푹 패여 구덩이를 이루어

띠처럼 가로 막고 있었는데 깊이는 끝이 없고 너비는 2자쯤 되었다.

말이 벌벌 떨며 감히 뛰어넘지를 못하여 말에서 내리고 말 끄는 사람이 북쪽 언덕으로 가서 말고삐를 잡고 건넜다.

목극등이 앞장서서 뛰어넘으니 사람들이 모두 뒤를 따랐는데 오직 김경문과 소이창, 이의복은 하지 못했다.

목극등이 키가 큰 사람으로 하여금 팔을 뻗어 손을 잡고 건너게 하였다.

5월 12일 갑오

경계비를 세웠다. 목극동은 토문(土門)의 원류가 중간에 끊어져서 땅속으로 흐르므로 강계가 분명하지 않다고

말하고는 두 사람에게 애순과 동행하여 물길을 살피게 하였다. 김응헌과 조태상이 뒤따라갔다.

60여 리 가서 해가 저물자 두 사람은 돌아와 백수(白水)가 동쪽으로 흐른다고 보고하였다.

이어 목극등이 사람을 시켜 너비 두 자, 길이가 세 자 남짓의 돌을 깎게하였다.

비의 이마에는 '대청(大淸)' 이라는 두 자를 조금 크게 새겼다. 그 아래 글에는 "오라총관 목극등은

변방의 경계를 조사하라는 천자의 명을 받들어 여기에 와서 살펴보니 서쪽은 압록강이요 동쪽은 토문강土門江이다.

그러므로 분수령에서 돌을 새겨 기록하노라. 강희 51년(1712) 5월 15일 칠첩식 소이창 · 통관 이가 · 조선 군관

이의복 · 조태상 · 차사관 · 허량 · 박도상 · 통관 김응헌 · 김경문" 이라 하였다.

일을 마치고 산을 내려와 무산으로 돌아왔다.

목극등이 박권과 이선부에게, "토문강의 원류가 끊어진 곳에는 담이나 울타리를 쌓아서

그 아래의 수원을 표시하여야 한다" 고 하였다.

목극동의 백두산 행정은 모두 3개월이 걸렸고, 그 길을 계산하면 모두 수천여 리였다고 한다.

조선 정부와 청은 이렇게 1712년 5월에 국경을 정하는 협정을 맺었다.

이때 조선 조정의 관리들은 목극등의 계략에 휘말려 백두산 동쪽을 오르지도 않고,

청국의 주장에 동조하고 말았다. 정계 때 문제는 토문강을 비정하는 일이었다.

《용비어천가》 제53장을 보면 '토문土門' 의 주에 "두만강 북쪽에 있다" 고 밝혀 두었다.

하지만 청나라 측은 토문강이 곧 두만강이라 우겼다. 홍양호洪良浩, 1724~1802)는

《북새기략北塞記略》 의 「백두산고白頭山考」에서 백두산의 연원이나 두만강의 원류, 선춘령비

先春嶺碑의 위치를 논하였다. 또한 토문강은 두만강이 아니라 흑룡강까지라고 하였다.

<동자견려도> 김시, 111×46cm, 개인 소장.

선인들이 산수 유람 때 가장 많이 사용한 교통 수단은 나귀였다. 박제가는 묘향산 유람 때,

정약용 일행은 곡운구곡 유람 때 암말과 함께 나귀를 이용하였다. 이 그림을 그린 김시는

조선 전기 인물인 김안로의 둘째 아들로 나귀와 동자 사이의 긴장을 실감나게 포착했다.

서명응徐命膺, 「백두산 유람기遊白頭山記」

13일, 임어수에서 연지봉 아래까지.

해가 솟을 무렵 임어수를 출발하여 숲속 나무 사이로 10여 리를 가서 허항령虛項嶺에 다다랐다.

허항령은 구물구물 고불고불 곁으로 북방에 이어져서 북쪽의 기강이 되어, 삼수갑산과 육진六鎭의 척추요, 백두산과

소백산의 문턱이다. 무산에서 백두산으로 가는 길이 여기에서 갈라진다. 북쪽 사람들은 이곳을 '천평天坪' 이라 부른다.

동쪽과 북쪽의 수백 리는 망망무제이지만 다만 우거진 숲이 뒤덮어 가리기 때문에 멀리까지 바라볼 수가 없다.

갈림길에서부터 북쪽으로 5리를 가니 산과 계곡이 무척 수려하여 심신이 명랑하다.

삼지에 이르렀다. 오른쪽 못은 둥글고 왼쪽 못은 네모나다. 가운데 못은 둥글어, 주위가 15리는 된다.

가운데 섬들을 둘러 감싸서, 수목들이 모두 하름드리이고 우람하게 솟아 그늘을 이루었다. 물은 하도 맑아 바닥까지

보일정도여서, 헤엄치는 고기를 셀 수 있을 것 같다. 물오리들은 수십 개의 무리를 이루어

둥실둥실 떴다가 가라앉았다 하면서 사람에게 가까워져도 놀라지 않는다.

갈매기 한 마리가 울며 날아 지나가고, 노루와 사슴 발자국은 연못가 모래밭에 여기저기 보인다.

정말 이곳은 선경이지 인간 세상이 아니다. 일행 가운데 경포대와 영랑호를 다녀온 사람이 있는데,

그곳들도 여기에비할 바가 아니라 한다. 나는 일찍이 중국의 태액지太液池에 가본 적이 있지만,

역시 "이곳의 경관에는 아주 못 미친다" 고 말하였다.

삼지에서 북으로 30리가량 떨어진 곳이 천수泉水이다. 땅 위로 샘물이 솟아로르기 때문에 천수라고 부른다.

곧, 점심을 먹은 곳이다. 천수를 거쳐 북쪽으로 5리를 가니 우뚝 솟은 절벽과 깊은 골짜기가 앞에 마추친다.

바깥은 말뚝처럼 우뚝하고 안은 물이 괸 웅덩이다. 말을 세우고 내려다보니 큰 골짜기의 중간이 터져서 저절로

큰 골짜기를 이루었다. 흑요석의 까만 수포석水泡石이 양쪽 언덕에 깎아놓은 듯 서 있었고, 푸른 삼나무가

그 위를 덮어 마치 눈처럼 희다. 이 모래도 수포석 가루라서, 말 걸음을 경쟁하느라 달리기라도 하면

그 가루가 날아올라서 마치 가벼운 먼지처럼 얼굴을 때린다.

10여 간마다 검은 수포석이 계단처럼 층을 이루어, 길이 잘리고 험준해서 뛰어넘을 수가 없으므로,

길을 멀리 돌아서 두 기슭의 바위가 끊기고 흙이 우묵한 곳을 경유해서야 비로소 갈 수가 있었다.

이와같이 한 것이 모두 35리였다.

이곳은 바로 백두산 아래 기슭인데, 흘러내리던 골짜기의 물이 바야흐로 극심한 가뭄이라 큰 길을 이루었다.

이러다가도 한 번 장마가 지면 100여 물줄기를 이루어 콸콸 넘치고 냅다 내달려서, 쏟아져 폭포가 되기도

하면서, 쿠릉쿠릉 콸콸콸콸 동쪽으로 흘러 두만강의 발원으로 들어간다고 한다.

차츰 연지봉에 가까워질수록 소백산의 여러 봉우리가 아주 평평하고 낮아져서

사람의 상투보다 조금 위로 솟아나 있을 정도이다. 그러다가 연지봉 아래에 이르니

골짜기가 끝나고 산이 솟아난다. 북쪽으로 세 개의 봉우리가 보이는데, 하늘의 천정처럼 둥글고 높으며

그 색이 모두 희디희어 마치 오지그릇과 항아리들을 엎어놓아 들쭉날쭉한 것과 같다.

이것들은 곧 백두산 남동족의 봉우리들이다.

조엄과 나는 그 모습을 보고 너무 기뻐서 말을 채찍질하여 곧장 산을

오르려고 하였으나, 이미 오후 시각이 늦었다. 조현규와 원상태가 말 앞을 가로막아서며 말하였다.

"여기에서 백두산까지는 30리이니, 구경하면서 오르내리면 90리 길 시간이 소요됩니다.

그런데 오늘은 벌써 오후 시각이 늦었으니 백두산 밑에 이르면 반드시 깜깜해질 것입니다.

만일 비바람이라도 몰아친다면 진퇴유곡일 터이니, 어떻게 되겠습니까? 두 분의 행차가?"

못 들은 체하고 출발하자 일행도 모두 따라왔다. 10여리쯤 가니 해가 저무는데 앞 봉우리는 아직도 멀다.

조엄과 나는 여러 사람들과 함께 말에서 내려 산 중턱에 둘러앉아서는, 탄식 하였다.

"일이란 크든 작든 이치가 매한가지로군. 우리들이 조현규와 원상태의 말을 듣지 않고 이렇게 길을

떠난 것이 진秦나라 목공穆公이 맹명孟明의 말을 듣지 않은 것과 무엇이 다른가?"

마침내 다시 연지봉으로 돌아와 숙소에서 쉬었다. 원상태 등이 또 말하였다.

"예로부터 백두산에 오르는 사람은 이곳에 이르러 반드시 목욕재계하고 제물은 지어 제사 지낸 후에 비로소

산에 올라 구경을 하였습니다. 그러고서도 비바람과 구름 안개가 방해해서 제대로 구경하지 못한 예가 많았습니다.

지금 우리도 마땅히 글을 지어 제사를 올려야 하겠습니다."

이에 그 말을 따르기로 하였다. 갑산부사가 제수를 장만하여 갑산 장교에게 바치게 하였다. 그 제문은 이러하다.

"높디높은 백두산은 우리나라 기성箕星의 방위를 지키는 진산으로, 아래 백성들이 우러러보아 오래전부터

전체 모습을 구경하려고 기회를 보다가 이제 왔으니 이는 실로 하늘이 내린 때인가 합니다.

찬 바람을 먹고 찬 이슬 아래 자면서 몇 번이나 삼나무를 베어 길을 내면서 헤쳐 왔습니다.

산신령께옵서는 부디 저희들의 정성을 살피셔셔 구름과 안개를 거두시어 장대한 유람을 이루도록

선처하여 주십시오. 하늘을 어찌 속이겠습니까? 해와 별이 밝게 매달려 있으니,

땅의 도는 하늘의 도를 순종하여 따른다고 말하지 않을 수 있겠습니까?

이 제수를 깨끗이 장만하여 희생을 대신합니다."

삼수부사는 제수를 갖추어 삼수 장교를 시켜 바치게 하였다.

그 제문은 이러하다.

"천하의 명산은 서른 하고도 여섯인데, 곤륜산을 으뜸으로 삼기에, 중국 사람들은 한 번 곤륜산에 오르는

것으로 장대한 유람으로 삼지 않는 이가 없었습니다. 곤륜산도 역시 결코 그 장관을 숨기지 않았기에,

성수해星宿海가 후세에 전해지게 된 것입니다. 우리나라의 백두산도 역시 중국에 곤륜산이 있는 것과 같습니다.

만약 바다 왼쪽 궁벽한 땅에 사는 우리가 백두산에 한 번 올라 그 우람한 경관을 전부 다 구경하지 않는다면

그 한스러움이 어떠하겠습니까? 그렇거늘 혹자는 전하길, 백두산에 오르는 자는 비바람과 구름 안개 때문에

장쾌한 구경을 못한다고 합니다. 어찌 곤륜산의 신은 중국 사람들에게 장관을 숨기지 않거늘

백두산의 신령만이 동국의 사람들에게 인색하게 굴겠습니까? 그것이 필시 그렇지 않으리라는 것을 잘 압니다.

신께서 부디 보우하시어, 해와 별이 밝게 만들어 만상이 본모습을 드러내어

산의 경관을 다 구경할 수 있게 하소서."

이 제문들은 모두 내가 지었다.

갑산부사의 제사는 13일 저녁에 지냈고, 삼수부사의 제사는 14일 새벽에 지냈다.

모두 땅을 쓸고 자리를 깐 후에 제사를 지내서, 성황당의 오류를 말끔히 씻어버렸다.

그 두 수령이 친히 제사를지내지 않은 것은 그 두 수령이 관직에 있으면서 산천에 제사 지냈다는 혐의를

받을까 싶어 그런 것이다.두 수령의 휘하에 잇는 장교를 시켜 제사를 지낸 것은,

지방 토박이는 마땅히 그 지역의 풍속을 따라야 하기 때문이었다.

이날 밤, 가는 구름이 사방에서 죄다 걷히고, 달빛이 대낮과 같았다.

상한의象限儀로 천극天極을 측정하니, 땅에서 42도 3분 솟아나 있다.

대개 땅에서 솟아나는 도수는 점차 북쪽으로 갈수록 더하기 마련이니, 이치상 정말로 그러할 수밖에 없다.

이로써 측후의 정밀함을 알 수가 있다.

14일, 연지봉 아래에서 백두산 꼭대기까지.

이날 아침 일찍 일어나 보니, 하늘에 구름 한 점 없고 해가 솟아서 훤하였다.

일행들이 가마를 타거나 말에 오르거나 걷기도 하면서 천천히 가서 산에 올랐다.

산은 모두 희어서 나무가 없고, 왕왕 푸른 풀이 뒤덮고, 이름 모를 꽃들이 붉거나 노랗거나 하였다.

벼랑과 골짜기에 몇 겹씩 붙은 얼음이 채 녹지 않아 멀리서 보면 눈 조각처럼 반짝인다.

구불구불한 길을 따라 올라가자, 올라갈수록 차츰 높아지되, 뚝 끊어져 아스라한 곳은 보이지 않았다.

20여리를 가도 백두산의 세 봉우리가 그래도 눈앞에 서 있어서, 여전히 연지봉 아래에서 보던 것과 같다.

남동쪽 언덕 아래에 목책이둘러쳐져 10여 걸음에 달하는데, 넘어지고 썩어 몇 개 남지 않았다.

그 안에 작은 비석이 있어, 다듬지도 않고 아로새기지도 않은 자연석 그대로이다.

위에는 '대청大淸' 이라 새겼고, 아래에는 "목극등이 천자의 뜻을 받들어

변경을 조사하고 여기에 이르러 살펴보니, 서쪽은 압록강이고 동쪽은 토문강이므로

분수령 위에다 돌에 새겨서 기록한다.

강희康熙 51년 5월 15일, 필첩식 소이창, 통관 이가, 조선군관 이의복 · 조태상,

차사관 박도상, 통관 김응헌 · 김경문" 운운 하였다.

여러 사람들이 다 보고 나서, 비의 오른쪽을 따라 비스듬히 산등성이를 가는데, 빙 돌고 구부러지면서,

위를 쳐다보며 올라가기를 10리쯤 하였다. 그 정상에 이르자, 사방의 여러 봉우리가 모두 자리맡에

있어서, 하늘 끝까지 시야에 들어온다. 다만 시력에 한계가 있음이 안타까울 따름이다.

내 어림짐작으로 생각컨대 저 북쪽은 영고탑寧古塔 · 오라 · 길림의 땅일 것이다.

서쪽은 요동 벌과 심양의 땅일 것이다. 서남쪽은 혜산惠山 · 인차仁遮 · 가파茄坡 · 폐사군廢四郡의 땅일 것이다.

동쪽은 무산 · 회령 · 종성 · 온성의 땅일 것이다. 그리고 남동쪽 한 갈래는 소백산 · 침봉 · 허항령을 거쳐

보다산이 되고, 참두령이 되고, 원봉이 되고, 황토령이 되고, 후치령이 되고, 통파령 · 부전령 · 죽령 ·

상검산 · 하검산이 되니, 모두 한양에있는 산들의 정맥正脈이다.

발아래로 깔린 산봉우리들을 내려다보니 높고 낮은 뾰족하고 둥근 것이 마치 파도가 일렁이고

안개구름이 기운을 토하듯 하며, 푸른빛으로 일만 리에 이어지면서

서로 이끌고 와서 공읍拱揖을 한다.

몸을 돌려 두 봉우리 사이의 움푹하게 패인 곳에 서니, 봉우리 아래로 평지에서

5~600장丈 되는 높이에 아주 넓고 평탄한 지형이 있고 대택大澤이 그 가운데 있다.

둘레는 40리로, 못의 물은 심청색이어서 하늘빛과 위아래로 일색을 이루었다.

못의 남동쪽 기슭에는 샛노란 돌산의 세 봉우리가 있어 높이가 엇비슷하다.

그 봉우리 바깥쪽으로 또 다른 세 봉우리는 마치 사람의 혀가 입 안에 있는 것 같다.

그렇게 하여 사면에 열두 봉우리가 둘러서서 마치 못에 성을 이루고 있는 듯하다.

어떤 봉우리는 신선이 승로반承露盤을 인 듯하고, 어떤 봉우리는 큰 붕鵬새가 부리를 쳐든 것 같으며,

어떤 봉우리는하늘을 향해 우뚝 뽑혀나 있는 듯하다. 그 뒷면은 모두 깎아낸 듯하여

바위벽이 붉고 노란색으로 꽃혀 있고 고운 푸른빛이 찬란해서 마치 얼룩무늬가 깔리고

붉은 비단 막을 둘처친 듯하다. 그 바깥은 우람하게 솟아 푸른빛이 돌 정도로 희어서 온연하게

하나의 거대한 수포석의 응결체이다. 서너 걸음을 지나가면서 보니 못이 둥글기도 하다가 각지기도 하여,

각각 그 모습을 바꾼다. 사巳의 방향(남동쪽)에 자리 잡은 것은 조금 평평한 봉우리인데,

그 봉우리에는 오석이 많다. 대택을 내려다보니 세 면은 산으로 막혀 있고 자子의 방향(북쪽)으로는 트여,

그 한가운데서 물이 돌 틈에서 솟아나 넘쳐서 혼돈강을 이루어 곧바로 영고탑을 지나 바다로 흘러든다.

혹자는 압록강과 토문강이 대택에서 발원한다고 하는데 그 말은 잘못이다.

큰 사슴과 사슴이 무리를 이루어 있는데, 물을 먹는 놈도 있고 가는 놈도 있고 누워 있는 놈도 있고 소리를 지르며

놈도 있다. 검은 곰 두세 마리가 절벽을 오르내리고, 기괴한 새 한 쌍이 훨훨 날아와 물을 스치고 지나가니,

마치 한 폭의 그림을 보는 듯하다. 이때 100명에 가까운 일행이 산봉우리 위에 둘러서 있었는데, 비록 산수의

운취韻趣를 모르는 사람들까지도 자신도 모르게 발이 앞으로 나아가고 몸이 곁으로 기울어지고는 하였다.

나와 조엄은 그들이혹 실족하지나 않을까 염려하여 말렸으나 막을 수가 없었다.

마침내 조현에게 붓과 벼루를 꺼내서 이 광경을 그리게 하고 지남철로 봉우리의 위치를 재어보았다.

대개 비록 반나절 동안 실컷 구경한다고 하여도 발길을 돌리고 싶은 생각이 나지 않는다.

갑산 사람들 가운데 여러 번 이 길을 왔다는 사람들은 모두 이렇게 말하였다.

"예전부터 이 산에 들어오는 사람들은 모두 여러 날 동안 목욕재계하고 심부름꾼에게도 천한 일을 금지시킵니다만,

그런데도 구름과 안개가 홀연 생겨나고 바람과 우레가 교대로 일어나서 모두 그 구경을 만족스럽게 하지

못하였습니다. 오늘 이 행차처럼 마음껏 소요한 적이 없었답니다."

날이 정오가 되었다. 나와 조엄은 여러 사람들과 함께 모두 내려왔으나, 서너 사람은 여전히 뒤에 쳐졌다가,

검은 구름이 대택 중심에서 일어나 꾸역꾸역 위로 솟구치는 것을 보고는 겁에 질려 내려왔다. 일행은 모두 연지봉

앞 숙소에 모여 잠시 쉬었다. 얼마 있다가 40리 길을 가서 천수泉水에 묵었는데, 산은 텅 비고 밤기운은 서늘하며

달빛은 물과 같았다. 사람을 시켜 피리를 불고 해금을 켜게 하여 서너 곡을 연주하게 하고 노래 부르는 사람에게

그 곡조에 맞추어 노래를 부르게 하니, 훌쩍 인간 세상을 벗어나 있는 느낌이 들었다. 천수는 지난번 점심을 지어

먹던 곳이다. 그때는 북극을 측정하지 못하였는데, 이 밤에 재어보니 42도에서 약간 넘었다.

서명응徐命應, (1716~1787)은 1766년(영조 42)에 백두산을 유람하고 이 유람기를 엮었다.

갑산甲山에서 운총진雲寵鎭, 운총진에서 심포深浦, 심포에서 임어수林魚水, 임어수에서 연지봉臙脂峰,

연지봉 아래에서 백두산 꼭대기, 천수泉水에서 자포滋浦까지의 여섯 개 부문으로 되어 있다.

서명응은 1754(영조 30) 문과에 급제, 6조 판서와 대제학 · 수어사 등 문무의 고위직을 두루 역임하였다.

1772년(영조 48) 정조와 세손빈객으로 사제 관계를 맺은 이후 정조 주도의 편찬사업에서 핵심

관리자로 활동한 인물이다. 당소 서명응은 조엄趙曮(1719~1777)과 백두산을 유람하기로 약속하였으나

꼭 실현되리라고는 생각하지 않았었다. 그러다가 운총에 이르러 다음과 같이 말하였다.

(조엄은 1763년의 계미사행 때 사신으로 가서 쓰시마에서 고구마를 들여온 인물이다.)

"옛사람들은 무슨 일을 할 때 곁들여 다른 몇 가지 일을 함께했네. 이제 우리가 산수 유람만 하고

간다는 것은 무의미한 듯하니 이곳의 지형을 잘 살피고 위도를 측정해 두는 것이 좋겠네."

이 말에 목재를 구하고 목수에게 부탁해서 상한의象限儀(자오선을 관측하는 기구)를 만들었다.

이곳에 와서 북극성의 위치를 측정(42도)하고, 중극의 심양과 위치가 비슷하다고 하였다.

서명응은 허항령虛項嶺을 거쳐 백두산으로 올라가는 길을 택하였다.

<북관장파지도北關長坡地圖>, 1880년, 국립중앙도서관 소장.

북관은 함경도를 가리키는 이름이고, 장파는 무산의 지명이다.

백두산에서 우리나라의 산맥이 뻗어 나와 모든 산들이 백두산을 우러르고 있음을 잘 보여주는 지도이다.

조선 후기 선비들은 백두산에 한번쯤 올라 보고 싶어 했다.

1764년(영조 40, 갑신) 여름 <백두산 유람록>을 남긴 박종朴綜(1735~1793)이 대표적인 인물이다.

그는 자신의 유람록에 적길,

" 내 마음의 즐거움을 경전 공부에서 얻고 산수에서 체험하게 된다면

실로 심신을 함께 함양하는 방법이 됩니다.

또 이 마음이 편안하고 고요한 것은 활동하고 정지하는 것과는 관계가 없고,

오직 사람이 함양하는 것이 어떠한가에만 달려 있는 것입니다." 라고 했다.

박종은 백두산의 명소로 천평 · 남증산 · 녹운산· 소홍단 · 장파 · 석류계원 ·

삼산 · 풍파 · 오갈암 · 소로평 ·대로평 · 정평 등을 들었다.

그 외에도 화산호인 삼지와 부석 지대인 포석동泡石洞, 포석포泡石包도 손꼽는다.

백두산을 유람하기 위해서는 먼저 길 닦는 백성을 적어도 20여 명 정도 뽑아

3일 전에 먼저 보내어 임시 숙소와 길을 찾도록 하여야 한다.

그런데 대부분의 사대부들은 그보다 많은 수의 백성들을 동원하여 지역민들에게 고통을 주었다.

1827년, 북도평마사 박내겸朴來謙도 일행 5, 60명이 20필의 말로 무산에서 백두산을 찾았는데,

"노역에 동원되고 음식물을 공급한 백성들이 참站마다 수삼십 명이었으니,

백성들과 고을에 끼친 폐해가 적지 않았다" 고 안타까워하였다.

인용 : 심경호 著 <산문기행>, <문화콘텐츠닷컴>