동서양의 차 문화 I

운남성 남수산 계곡에 자라는 800년 수령의 '차수왕(茶樹王)'

해발 약 1,800미터에 자라는 개체로 높이 5.48미터, 둘레 약 1.38미터에 달하는 차나무이다.

1994년 번개를 맞아 지금은 말라 시들어 찻잎조차 구경키 어렵다고 한다.

세계 최고령 차나무(추정).

최근 운남성 진원현(鎭元縣) 표고 2,600미터 지점에서 기존에 알려진 바 없는

지름 1.2미터에 이르는 위 사진상의 거목 야생 차나무가 한 약초꾼 노인에 의해 발견되었다고 한다.

수령이나 나무 크기에서 단연 세계 최고령 차나무라는데 아직 공인된 것은 아닌 모양.

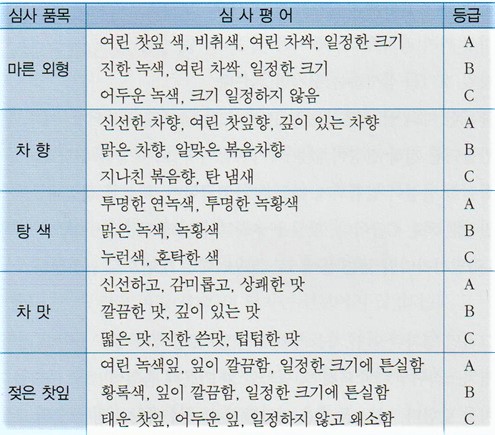

<다경>의 저자 육우의 상(象)

758~761년 사이의 저작으로 추정되는 <다경>.

육우는 761년경에 동궁부(東宮府)의 태자문학(太子文學 : 정6품 아래)이라는 관직에 임명되었으나,

벼슬을 사양하고 좋은 차를 찾아 각지를 돌아다녔다. 그가 자서전에 기록하길,

"빗장을 잠그고 책을 읽고 잡스럽게 사귀지 않으며 명승고사(名僧高士)와 담론하고 마시기를 종일,

항시 작은 배를 타고 산사(山寺)를 래왕한다. 왕왕 홀로 뜰을 갈고 불경을 암송하고 고시(古詩)를 읊는다.

지팡이로 숲속 나무를 치고 흐르는 물을 손에 떠내어 놀며 평탄하면 더욱 배회하고

새벽부터 해질 무렵까지 해가 지고 흥이 다하면 소리 높여 울며 돌아온다."

'의재항주'(依在杭州)라 한다던가? 육우는 평생 공차(貢茶)의 산지 항주를 떠나지 않았다.

당연히 차의 달인(達人)일 수 밖에 없었을 터이다. 육우는 <다경>에 차의 기원부터 제차 기구, 제차법과 다기,

차 끓이는 법과 마시는 규범, 차의 자료집과 차 산지, 약식(略式)의 차와 차 그림 등 열 가지 조목을 구체적이고도

체계적으로 기술하고 있다. 말하자면, 차를 둘러싼 모든 것을 망라하고 있는 셈이다.

아홉 가지 어려움도 토로하고 있는 바,

그 첫째는 차를 만드는 법이고, 둘째는 차의 품질을 감별하는 것이요, 셋째는 차를 달이는 그릇이라.

넷째는 차를 굽거나 달이는 불이요, 다섯째는 물을 선별하는 것이고, 여섯째는 떡차를 굽는 기술이요,

일곱째는 떡차를 가루 내는 방법이고, 여덟째는 차를 달이는 방법이고, 아홉째는 차를 마시는 방법이다.

|

|

명 청대에 출판된 <다경> 오늘날의 <다경>

차의 3대 요소를 물 · 바람 · 불이라 한다던가?

육우는 천하의 물맛을 감별, 각각 품수(品水)를 정하고 바위에 이를 새겼다 한다.

"찻물로는 산수(山水)를 쓰는 것이 상품이요, 강물은 중품이며, 우물물은 하품이다. (·····) 산의 물은

젖샘(乳泉 : 석회분이 많은 물)이나 바위 사이에 게으르게 흐르는 것이 으뜸이다. 강물은 인가에서

멀리 떨어진 것을 취하며, 우물은 많이 길어가는 것을 취한다.

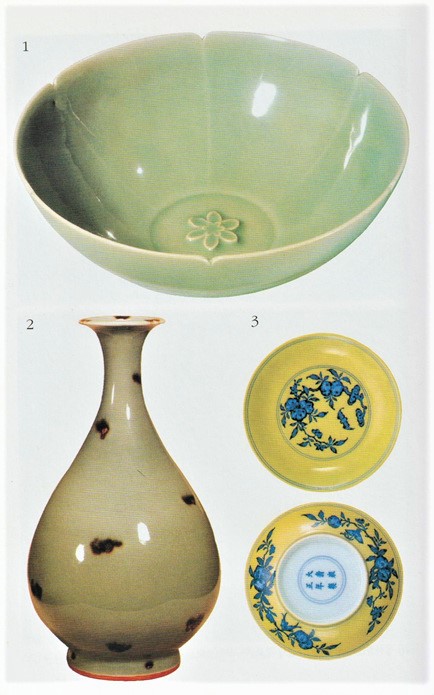

육우는 백자와 더불어 황색, 갈색 다기를 "차에 마땅하지 않다" 고 말하고 있다.

가장 좋은 다기로 옥에 가까운 청자를 들었다. 위에저우 자기는 당대 이래로 그 '비색(秘色)이

특히 숭상되고, 오대(五代)와 송대에 걸쳐 궁정에서는 그것만을 썼다고 한다.

암튼 육우의 <다경>은 모든 교양인들의 훌륭한 텍스트가 되었다는 사실이다.

육우와 같은 시대 사람으로 당나라의 풍속사를 쓴 봉연(封演)이란 인물이

《봉씨문견기》(封氏聞見記)에서 '다도(茶道)'를 언급한 대목이 나온다.

"초인(楚人) 육홍점이 다론(茶論)을 쓰고, 차의 효능과 차 달이기, 차 굽는 법을 말하고,

다구 24종을 만들어 이를 모두 바구니에 담으니, 멀고 가까운 곳에서 흠모하고,

호사가는 한 벌을 집에 간직하였다. 거듭하여 홍점의 이론을 널리 윤색하므로.

이에 다도(茶道)가 크게 성행하여 신분이 고귀한 사람과 조정의 벼슬아치로서

차를 마시지 않는 사람이 없었다.

여기에서 언급한 '다도'(茶道)는 오늘날 일본과 한국 등지에서 언급되는 다도와는

결이 다른 '다법' 정도로 이해하는 것이 바람직 하겠다. 중국에도도 '검도', '사도'(射道). '서도' 란 용어가

드믈게 쓰인다. 그렇지만 이때에도 '도'(道)는 방법, 즉 '노하우' 정도 수준으로 이해하는 것이 옳겠다.

|

|

중국의 찻주전자들.

다선(茶仙)으로 일컬어지던 육우는 그가 세상을 떠난 후에는 다신(茶神)으로 숭배되었다.

그리하여 육우사(陸羽祠)가 생기는가 하면, 오늘에 이르기까지 차상(茶商)이나 다관, 다정,

도자기상들까지도 관행처럼 육우의 초상을 모시는 실정이다.

한편 <다경>은 송 · 원 · 명 · 청대를 가길 것 없이 역조(歷朝)에 걸쳐 복간되고,

우리나라 일본에도 일찍부터 전해졌다.

그뿐 아니라 유럽의 티(tea)에 관한 다서에도 육우의 초상과 더불어

<다경>이 크게 소개되었다. 육우의 공덕으로 동서양의 차문화가 하나라 묶인 것이다.

초암(草庵) 속에서 차를 즐기는 선비

<다경>에는 '다법'(茶琺)이란 말이 나올 뿐, 눈을 씻고 봐도 '다도' 란 말은 없다.

아래는 차를 향한 육우의 심정을 읊은 <육선가>이다.

六羨歌

不羨黃金罍 불선황금뢰

황금으로 만든 술독 부럽지 않고

不羨白玉杯 불선백옥배

백옥으로 만든 잔도 부럽지 않네

不羨朝入省 불선조입성

젊어서 궁에 드는 것 부럽지 않고

不羨暮登臺 불선모등대

늙어서 높이 되는 것도 부럽지 않네

千羨萬羨西江水 천선만선서강수

천만 번 부러운 건 서강을 따라

曾向竟陵城下來 증향경릉성하래

내 고향 경릉성으로 내려가는 것

자연속의 초암에서 차를 즐기는 은자들.

중국의 왕령(王玲)은 <중국 차문화> 서(書)에 갈파하길,

<다경>이 처음으로 끽다(喫茶)를 예술로 간주하고,

끽다에 유 · 불 · 도를 융합하여 중국 끽다의 정신으로 삼았다고 했다.

다선일미 茶仙一味

차는 그 자체가 선(仙)이요 풍류이다.

작자 미상

차놀이는 선원에서부터 비롯되었다.

선종의 수행에 반드시 따르게 마련인 차.

불가의 선승들은 으레 훌륭한 다인지자 차놀이를 즐긴 풍류인이었다는 사실.

<죽림칠현도> 필통, 북경 고궁박물원.

다반사(茶飯事)

유가 · 독 할 것 없이 모든 이가 차를 즐겼다.

다동(茶童)을 거느린 사대부.

송대 <문주회도) 부분.

|

|

서주 중기의 청동 식기 서주 말기의 청동 종

|

|

사대부의 교양 필수 거문고. 당대(唐代) 궁녀들의 놀이.

|

|

청대 최고의 미식가 원매. <수원식단>의 저자 . 다시(茶詩)를 많이 읊은 백거이(766~826).

|

|

소동파와 그의 서(書)

- 조보가 보낸 햇차를 받고 -

仙山靈草行雲濕 / 선산의 신령스런 풀 떠가는 구름에 젖어

洗遍香肌粉末勻 / 목욕하고 향기롭게 분단장한 듯하며

明月來投玉川子 / 밝은 달 떠올라 옥천자를 비추니

淸風吹破武林春 / 맑은 바람 불어 무림의 봄을 날 것만 같네

要知冰雪心腸好 / 환한 모습과 고운 마음씨

不是膏油首面新 / 분칠로 얼굴을 꾸며서가 아니라네

戱作小詩君莫笑 / 장난삼아 짧은 시를 썼다고 웃지 말기를

從來佳茗似佳人 / 예로부터 좋은 차는 가인과 같다네

1 다과, 2 청차, 3 황차, 4 백차, 5 녹차, 6 홍차, 7 흑차

중국차의 수는 800에서 1천 종 이상이라고 한다.

차는 대체로 발효의 정도, 찻잎의 색깔에 따라 크게 나누면,

녹차(불不발효) · 청차(반半발효) · 백차(약弱발효 · 황차(약발효) · 홍차(발효) · 흑차(후後발효) 로 나뉜다.

|

|

녹차는 종류도 다양하며, 그 가운데 대표격은 물론 용정차(龍井茶)이다.

녹차만큼 잘 알려진 청차는 푸젠 성과 광둥 성, 타이완에서 산출되고 애음된다.

청차의 대표적 명차는 푸젠 성 우이산(武夷山)에서 산출되는 우이 암차(巖茶)이다.

향과 맛의 여음이 길 게이어지는데, 대홍포도 그에 속한다.

한편 꽃 향기가 풍기는 우롱차와 철관음도 청차 중의 명차라 할 것이다.

색깔이 다른 차보다도 연하고 맛이 시원스럽고 섬세한 백차는 생산량이 적은 귀한 차로서,

역대 황제가 즐겨 마시고 또한 다인들의 차이기도 하다. 그 가운데 제일로 꼽히는 차는

백호은침(白毫銀針)과 백목단이 대표적이다. 양이 적어 백차 이상으로 알려진 황차는

찻잎이 아름다워 유리잔에 담아 즐긴다. 특히 호남성(湖南省) 동정호(洞庭湖) 군산도(君山島)에서 나는

'군산은침'은 오묘한 맛으로 천하 명차로 당과 청대의 황제에게 진상된 바 있다. 청대 궁중 전용시는

연간 70킬로그램 정도만 생산되었고, 지금도 수백 킬로 정도에 그친다고 한다.

아름다운 홍색과 난꽃 향기를 내뿜는 총자의 원산지는 푸젠성을 비롯하여

여러 곳에서 16세기경부터 생산되었다고 한다. 19세기 이후 인도와 스리랑카 등에서

많은 양이 생산되고 나서 영국의 홍차문화가 꽃피우게 된다.

흑차는 맛과 향이 짙으며 오래 된 것일수록 귀히 여긴다.

차를 우릴 때 첫번째 열탕을 바로 버리고 반드시 두번째 물을 끓여 마시는데

특히 기름기 많은 식사와 어울린다.

그 밖에도 화차(花茶)를 빠뜨릴 수 없지만 그 종류와 즐기는 방식에는

수를 헤아리기 어려울 만큼 많은지라.....

당대(唐代) 상류 가정에서 차를 달이는 모습.

|

|

황제의 차 대홍포의 유적 대홍포 찻잎

<품차도>

왼쪽에서는 차를 달이고, 오른쪽에서는 차맛을 보고 있다.

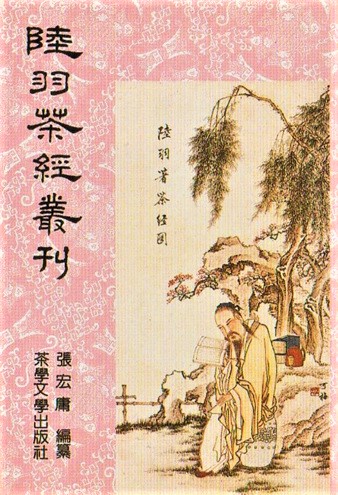

'명차조직위원회'가 제시한 평가 내용

당대의 도기 당삼채.

|

|

좌상), 반산기(半山期) 채도발(彩陶鉢), 좌하), 반산기 채도 항아리

우상), 청자발(남송), 우하), 청자 향로(북송)

|

|

|

|

|

|

우), 백자발, 唐代.

<서원아집도(西園雅集圖)>

소동파와 문인 여럿이 서원에 모여 문주회를 열고 있다.

금기서화도(琴棋書畵圖)

사대부의 이상적인 상

|

|

천목다완(12~13세기)과 내부

|

|

좌), 동파제양호(東坡提梁壺)라 불리는 세계에서 제일 큰 차관.

(높이 187cm, 폭 100cm, 무게 150kg)

우상), 공춘의 명작 의홍 자사 차관, 우하), 공부다기로 공부차를 달이는 방법.

|

|

좌), 청대 대부호의 다실. 우상), 청화지문. 우하) 청화용문

하가시야마 시대의 고급 무사들의 행다.

일본 다도의 고전 <산상종이기>

|

|

다케노 조오(1502~55). 센노 리큐(1522~91)

|

|

좌), 리큐의 2조 다실(교토 대덕사)

|

|

|

좌), 조선 막사발(이도다완). 중), 천목다완. 우), 조지로 다완

|

|

좌), 초암 다실(교토, 우라센케) 우), 도코노마의 족자

초암 다실과 노지 다정

|

|

|

좌), 오늘날의 다실. 차와 가이세키 요리가 손님을 기다리고 있다.

우), 히데요시 성곽 내의 황금 다실.

인용: 이광주 著 <동과 서의 茶 이야기>