혜암당(慧菴堂) 1

― 혜암스님의 벼락같은 화두 ―

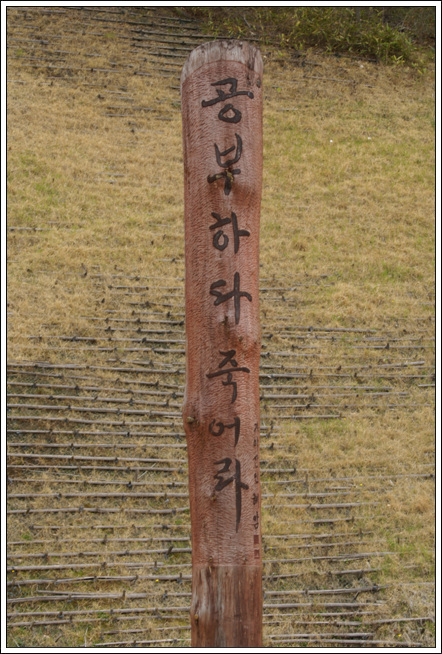

爲法忘軀

공부하다 죽어라

혜암스님 행장

■ 1920년 3월 22일 전남 장성군 장성읍 덕진리 출생.

7남매 중 차남으로 속명은 김남영金南榮이었다.

■ 1933년 장성읍 성산보통학교 졸, 서원에서 한학 수학했다.

어른들을 따라 백양사를 출입하며 부처를 동경하였다.

■ 1945년 17세에 일본에 유학 중 『선관책진禪關策進』을 읽다가 출가를 결심하고 귀국한다.『선관책진』중에서 '마음'을 계송으로 표현한 것을 보고 발심했던 것.

나에게 한 권의 경전이 있으니종이와 먹으로 이루어지지 않았네펼치면 한 글자도 없으나항상 환한 빛을 발하고 있에

■ 1946년 경남 합천 해인사로 출가하여 인곡을 은사로, 효봉을 계사로 삼아 수계한다. 법명은 성관性觀으로 받았고 효봉스님으로 부터 무無 자 화두를 받는다.

■ 1947년 성철, 우봉, 청담, 자운, 도우, 법전, 일도 등 20여 명의 스님과 소위 '봉암결사'를 단행한다.

■ 1948년 김룡사 금선대에서 정진하던 중 마음이 밝아져 조사스님의 말씀에 걸림이 사라진다. 이에 인곡을 찾아 점검을 받았다. 해인사에서 상월스님을 계사로 비구계를 받는다. 새벽범종을 치다가 화두일념에 든 스님을 보고 오대산의 고승 한암도 크게 기뻐하였다.

■ 1949년 범어사 동산스님을 계사로 보살계를 받았고 가야총림 선원에서 안거하였다.

■ 1951년 인곡스님으로부터 혜암당慧菴堂이라는 법호를 받는다. 법호를 내리는 인곡의 계송은 이러했다.

다만 한 가지 일을 고금에 전해주니머리도 꼬리도 없으되 천백억 화신으로 나투느니라.

법호를 받은 뒤 동산스님 회상의 범어사 금어선원, 성철스님과 방구들을 파놓고 정진한 안정사 천제굴,공비들이 출몰하는 설악산 오세암에서 3년 안거했다.

■ 1954년 오대산 서대 염불암에서 일타스님과 정진한 뒤, 중대 적멸보궁에서 하루 삼천 배씩 일주일간 예참하고기필코 견성성불 할 것을 서원하였다. 이어 태백산 동암으로 올라가 정진하는 동안 확고부동한 신심으로득력 得力하였다.

■ 1957년 오대산 사고암 토굴에서 용맹정진 중에 대오한다. 이때 오도송은 이러했다.

미혹할 때는 나고 죽더니 깨달으니 청정법신이네미혹과 깨달음 모두 쳐부수니 해가 돋아 하늘땅이 밝도다.

오대산 서대와 동대, 동화사 등에서 4년 안거했다.

■ 1961년 오대산 북대와 남대, 해인사 선원, 경봉스님이 주석하는 통도사 극락암 선원 등에서 3년 안거했다.

■ 1964년 묘관음사 선원, 천축사 무문관, 통도사 극락암 선원, 해인사 중봉암 토굴 등에서 3년 안거했다. 특히 통도사 극락암 선원에서는 경봉스님이 스님과 선문답으로 점검한 뒤, 극락암 대중들을 법당에 불러놓고 스님에게 절을 하도록 하였다. 이 소문이 전국의 선방으로 퍼져나가 이때부터 스님은 독자적인 가풍의 회상을 갖게 되었다.

■ 1967년 해인총림 유나 소임을 맡았다.

■ 1968년 지리산 상무주암, 지리산 문수암을 짓고, 전강스님이 주석하는 인천 용화사, 해인총림 퇴설당 등에서 2년 안거했다.

■ 1970년 성철스님의 강권으로 해인사 주지를 4월에서 8월까지 맡았다.

■ 1971년 봉암사 백련암, 남해 용문사 선원 등에서 3년 안거했다. 남해 용문사는 배를 타고 들어가는 섬 속의 절이었지만,전국의 선객들이 50여 명이나 구름처럼 모여들어 스님의 회상이 이루어졌다.

■ 1976년 지리산 칠불암에서 안거 중 운상선원을 중수하면서 문수보살을 친견했다. 스님이 받은 계송은 이러했다.

때 묻은 뾰족한 마음을 금강검으로 베어내서연꽃을 비추어 보아 자비로서 중생을 보살피라.

■ 1977년 해인총림 유나 소임을 맡았다. ■ 1978년 해인총림 수좌 소임을 맡았다.

■ 1982년 지리산 청매조사 토굴 터에 도솔암을 복원하고 정진하였다.

■ 1985년 해인총림 부방장이 되었다. ■ 1991년 조계종 원로회의 부의장이 되었다.

■ 1993년 조계종 원로회의 의장으로 추대되어 조계종 개혁불사 때 개혁회의를 출범시키어 개혁종단을 탄생케 하고이후에도 1999년까지 의장직을 수행하면서 종단의 안정과 개혁을 위하여 많은 노력을 기울였다.

■ 1999년 조계종 제10대 종정으로 추대를 받았다.

■ 1996년 원당암에 우리나라 시민선방의 효시라고 할 수 있는 108평의 달마선원을 개원하여 안거 기간은 물론 매월 첫째, 셋째토요일마다 전국 각지에서 찾아오는 불자들에게 참선을 적극 지도함으로써 선의 대중화, 생활화에 크게 기여하였다.

■ 2001년 12월 31일 오전 해인사 원당암 미소굴에서 의자에 앉은채 장좌불와 하는 모습으로 입적하셨다.시자에게 남긴 스님의 열반송은 이러했다.

나의 몸은 본래 없는 것이요 마음 또한 머물 바 없도다무쇠소 달을 물고 달아나고 돌사자는 소리 높여 부르짓도다.

원당암 다층석탑(보물 제518호)

혜암스님의 사자후

문: 삶이 힘들고 앞날이 불투명하니 답답해하고 불안해하고 있습니다.살면서 머릿돌이 될 만한 말씀을 해주십시오.

답: 원칙으로 말하자면 지금은 말세입니다. 내리막의 길에 서 있는 시점입니다. 아무리 잘 하려고 하지만 성인들은'말세 운명은 불회복不回復'이라고 못을 박아 말씀했습니다. '말세 운명을 회복할 수가 없다는, 될 대로 된다는 것입니다.이런 이치로 봐서는 논할 것이 못 됩니다. 망해가는 세상이기 때문입니다. 그러나 우리는 그대로 보고만 있을 수는 없습니다.빨리 망하기를 바라는 수도자가 어디 있겠습니까? 경우가 그렇기 때문에 말을 하자면, 물론 인과법으로 스스로 지어서 받는 자작자수지만 책임을 지지 않은 수 없습니다.

우리 대한민국 국민이라면 다 같이 책임을 저야 합니다.특히 어른들이 잘해야 합니다. 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다는 것과 같이 어른들이 잘해야 합니다.환경의 지배를 받는 것이 인생입니다. 어른들이 잘 하다 보면 근묵자흑近墨者黑, 먹을 가까이하면 검어지는 것처럼물이 들 일이 생겨나고 거기서 반성할 일이 생겨나고, 조심도 하고 그럴 것입니다. 누구를 원망할 것이 아니라 나부터 잘해야 합니다. 알아듣겠습니까? 나부터 바르게 되면 나한테 물드는 사람이 생겨납니다.이것이 근묵자흑의 도리입니다.

선이 독선獨善으로 흐르거나, 이데올로기로 관념화될 때 맹독이 되는 이치였다.사랑과 자비, 진리, 자유 같은 수승한 가치도 내 삶에 체화되지 못하고 나를 짓누르는 맹목적인 강요의 무거운 돌덩이로 변할 때역시 마찬가지이리라. 이런 도리로 보아 어떤 아름다운 가치라도 이데올로기가 된 믿음보다는 사유하고 의심하는 것이인간을 자유롭게 하는 종교의 본질이 아닐까 싶다.

문득 달라이라마 존자가 한 말이 떠오른다."소승이란 남에게 피해를 주지 않는 것이고, 대승이란 남을 돕는 것이다."

달리 말하면 남에게 피해를 주지 않는 이는 아라한이고, 남을 돕고 사는 이는 보살이라는 뜻이다.원각스님은 선해야 한다는 강박관념 때문에 대학 입시를 포기하고 출가했다는 분이다. 이런 분은 이미 아라한이 아니었을까 싶다.나의 합격 때문에 한 사람의 입시생이 낙방하면 어쩌나 할 정도로 천품이 선했던 분이니 말이다. 그런데 자신의 선의지善意志가자신을 괴롭힐 때의 처방은 무엇일까? 도덕이나 양심의 차원을 넘어버린 종교적인 문제가 아닐 수 없었다. 육조 혜능대사가 왜 자신을 해치려 했던 사람에게 '선도 생각하지 말고 악도 생각하지 말라(不思善 不思惡)'며 자애롭게 타일렀는지 이해가 된다.

가야산 호랑이 성철스님과 가야산 정진불 혜암스님의 담소

제가자 선방의 선풍을 일으킨 달마선원 내부

혜암스님의 탑비와 부도

퇴설당 마당에 충만한 고승들의 기운

해인총림 방장스님의 처소 퇴설당

일주일 안에 깨치지 못하면 죽으리라

기억창고의 시곗바늘을 돌려 1946년 4월 초순(음력 3월 1일)의 시간으로 거슬러 올라가본다.머리는 하이칼라를 하고 흰색 양복과 백구두를 신은 20대 후반의 청년이 해인사 주지를 만났다. 출가를 허락받기 위해서였다.주지는 허락은 커녕 청년을 경계했다. 옷차림으로 보아 절에서 며칠 쉬다가 달아날 사람으로 보였던 것이다.할수 없이 청년은 방에 들지 못하고 공양간이나 나무청 같은 데서 토막잠을 잤다. 그러자 주지가 소임을 보는 스님들을 불러 회의에 부치는 공사公事를 벌였다. 결과는 마찬가지였다. '중노릇할 사람이 아니다'로 의견이 모아졌다.

그러나 출가하기로 발심한 청년은 물러서지 않았다. 청년은 일찍이 17세 때 일본으로 건너가 동양철학을 공부하던 중에 크게 발심했던 것이다. 결국 청년은 며칠 동안 버틴 끝에 면식이 있는 단아한 스님을 만났다. 일본 교토 임제종 절에서 유나스님으로 있었던 서옹이었다.서옹은 청년의 얘기를 듣고는 퇴설당에 주석하고 있던 인곡에게 소개해주었다. 인곡이 자애롭게 물었다.

"어디서 왔는가?"청년은 『선관책진』에서 본 대로 선사들의 흉내를 내었다."자네 고향이 어딘가?"청년은 방바닥을 힘껏 쳤다. 그러자 인곡이 선사들이 곧잘 던지는 질문들 중에서 하나를 끄집어내어 물었다."우리 집 소가 여물을 먹었는데 이웃집 말이 배탈이 났다. 천하의 명의를 불러서 말의 병을 고쳐달라고 했더니아랫집 돼지의 넓적다리에 뜸을 떴다. 이 이치를 알겠느냐?"청년은 주먹을 앞으로 불쑥 내밀었다. 그제야 인곡은 미소 지으며 청년의 머리를 만졌다.세상의 유무정물이 연기緣起로 얽혀 있는 이치를 아느냐고 묻는 인곡의 질문에 청년은 그것들은 결국 한 몸이라고 주먹을 내밀의 답했던 것이다.

인곡의 상좌가 된 청년은 정식으로 행자가 되었다. 봄날에 해인사로 온 행자는 초가을 무렵까지 공양주 소임을 맡고 있다가효봉 조실스님에게 무無 자 화두를 받았다. 화두를 든 청년행자의 정진력은 다른 행자들이 흉내 내지 못할 만큼 치열했다.어느 날 청년행자는 공양간에서 밥을 푸다가 화두를 타파하고 말겠다는 분심墳心이 일어나 밥주걱을 다른 행자에게 넘겨주고백련암 위에 있는 환적대로 올라갔다. 그러나 환적선사가 공부했다는 환적굴은 찾지 못하고 옆에 있는 바위굴로 들어가'일주일 안에 깨치지 못하면 죽으리라'는 각오로 물 한 모습 마시지 않고 장좌불와 수행을 하며 용맹정진한 끝에 화두를 타파하지는 못했지만 좌선삼매는 경험하고 해인사로 내려왔다.

마침내 청년행자는 음력으로 10월 15일 인곡을 은사로, 효봉을 계사로 사미승이 되었다. 사미승의 법명은 성관性觀이었다. 이후 법호는 혜암慧菴이라 하였다. 계를 받자마자 혜암은 가야총림이 개설돼 선원으로 바뀐 퇴설당에서 공부하려고 했지만 선객들이 갓 수계한 사미라 하여 반대했다. 그러나 조실스님인 효봉이 옹호했다."공부하는 데 구참, 신참이 어디 있는가. 성관수좌만큼 공부하는 사람이 있는가?"혜암은 효봉의 기대를 저버리지 않았다.행자 때부터 이어온 장좌불와 수행과 일일일식 수행으로 정진하며 퇴설당 대중들을 놀라게 했다.

혜암스님이 생전에 일구어놓은 채마밭

상원사 가는 길의 범종 모양의 부도

혜암은 28세 때 해인사 퇴설당에서 첫 안거를 마치고 바로 오대산 상원사 간다.맡은 소임은 종두鐘頭였다. 종두란 조석으로 종을 치는 책임자다. 내가 사는 산중의 아래 절에서도 아침저녁으로 종소리가 나는데, 나는 감각적으로 스님이 지금 조는지 마음을 담아 종을 치고 있는지 느낀다.종을 치는 간격이 일정치 않으면 조는 것이고, 종소리가 힘 있게 들리지 않으면 마음을 다 담지 않은 것으로 여겨진다.

어느 날, 혜암이 치는 타종 소리도 상원사 선방 수좌들의 입에 오르내렸다.대중들이 어둑한 마당에서 수군거렸다."혜암 수좌가 졸고 있군."이윽고 한암도 마당으로 나와 타종 소리를 묵묵히 들었다. 한암은 한마디도 하지 않고 미소만 지었다.그러더니 대중스님들을 선방으로 불러들였다. 범종 소리는 여전히 불규칙하고 아주 느렸다.정상적으로 친다면 이미 스물여덟 번의 타종 소리가 끝나고 여운만 남아 있어야 했다. 한암이 한 수좌에게 물었다."종두가 종을 잘 치고 있다고 생각하는가?""아닙니다.""왜 그런가?""소리가 일정치 않으니 여법하지 못합니다."한암은 앉은 채 몸을 좌우로 흔들며 다른 수좌에게 물었다."종두는 공부를 잘하고 있다고 생각하는가?""아닙니다.""왜 그런가?""대중의 마음을 편하게 하지 못하고 놀라게 했습니다."범종 하나 치지 못하는 수좌이니 공부도 잘하지 못할 것이라는 대답이었다.그러나 한암은 수좌들의 의표를 찌르듯 말했다."종두는 종을 제일 잘 치는 수좌이다. 소리가 일정치 않은 것이야말로 참으로 공부하는 납자의 솜씨다."한 수좌가 볼멘소리로 물었다."조실스님, 대중의 마음을 편하게 하지 못하고 놀라게 했는데 어찌 공부 잘하는 수좌라고 하십니까?""혜암 수좌는 지금 화두일념에 들었느니라. 공부하는 수좌의 모습이 저러해야 하거늘 내가 어찌 기쁘지 않겠는가."한암이 크게 소리 내어 웃고 나서야 대중은 고개를 끄덕였다. 타종 사건이 있는 후, 혜암은 신참인데도 단박에 상원사 선방의 화제 인물이 되었다.신참 혜암은 장좌불와 수행을 오한이 들거나 몸살이 난 날에도 멈추지 않고 계속했다.쉬는 시간에 지대방에서 구참 수좌들과 얘기를 주고 받는 즐거움도 삼갔다.'한 길을 말하는 것은 한 자를 가는 것만 못하다'는 중국 노조선사의 말을 마음에 둘 뿐이었다.한 길 말보다 한 걸음 실천이 중요했다.

잡인들의 발길을 거절하는 오대산 염불암 산문

상원사 1인 선방인 염불암 뒤태

혜암스님이 오대산을 다시 찾은 것은 1954년 35세 때였다.통영 안정사 천제굴에서 성철스님과 함께 동안거를 난 뒤 오대산 서대 염불암으로 왔던 것이다.염불암에서는 훗날 자비의 화신이 된 일타스님과 같이 하안거를 났다.

구불구불한 산길은 잃어버린 탯줄을 연상시킨다. 태어나기 전에는 생명줄이었지만 탄생 이후에는 잘라버리는 것이 탯줄이다. 모태로부터 분리된 아픔과 외로움이 어찌 저 깊은 기억의 밑바닥에 남아 있지 않을까. 산길을 걷다 보면 심연의 고독이 산죽山竹의 이파리처럼 살갗을 찌를 듯 다가온다. 언제가 달빛이 얹힌 산죽을 본 적이 있다. 산죽은 무서리처럼 차갑게 빛을 발하고 있었다. 아직도 그 정경이 생생하다. 우리 의식도 그렇게 빛을 내며 깨어 있어야 하지 않을까.

서대 염불암 입구에는 한강의 발원지인 우통수라는 정겨운 샘이 있다.

이 샘의 한 방울이 흘러 넘쳐 도도한 남한강이 된다.

그러니 이 샘물을 한 모금 마신다면 한강 물을 들이켜는 것과 다름없다.

염불암 마당 끝에서 화두를 들고 있는 의자

혜암과 일타는 염불암에서 오후불식을 했다.

아침은 상원사로 내려가 가볍게 죽을 한 사발 먹고, 점심 공양은 염불암에서 해결했다.

저녁은 아무것도 먹지 않고 마가목차로 목과 창자를 적셨다. 생식을 준비하는 공양주는 일타가 자청했다.

콩과 솔가루만 먹는 생식이었다. 일타는 콩 때문에 혜암에게 타박을 들은 일도 있었다.

"일타스님, 다 같은 콩인데 무얼 그리 가리십니까?"

일타가 썩은 콩을 골라낸 뒤 좋은 콩만 먹자고 하자 혜암이 그러지 말자고 했다.

실제로 혜암은 썩은 콩이든 좋은 콩이든 가리지 않고 한 끼에 일정한 개수만 먹었다.

생콩만 먹는 것이 아니라 변비를 방지하기 위해 솔가루를 물에 타 가루약처럼 마셨다.

일타는 중대 사자암 위쪽의 적멸보궁에서 공부를 맹세하며 자신의 오른손 네 손가락을 태운 뒤

염불암을 떠났고, 혜암은 적멸보궁으로 올라가 하루 삼천 배씩 일주일 동안 예참하고

금생에 기필코 견성할 것을 서원하였다.

한국동란 이전의 오대산 사고史庫

혜암스님이 확철대오한 오대산 사고의 토굴은 당신에게는 선승으로서 분기점이 되는 곳이다.

혜암스님이 토굴에서 어떻게 정진했고, 깨달음의 경계가 어떠했는지는 스님의 상좌라면 모르는 이가 없을 터이다.

혜암스님은 오대산 동대 관음암과 설악산 오세암, 그리고 태백산 동암을 오가며 용맹정진하던 중1957년 초겨울

'공부하다 죽으리라;는 각오로 오대산 토굴에 들어갔는데, 그곳이 바로 사고암이었던 것이다.

영하 20도를 오르내리는 방에 군불도 넣지 않고 화두삼매를 잃지 않기 위해 참선 공부 이외의 것들은

모두 가차없이 잘라버렸다. 누구도 흉내 내지 못할 초인적인 고행이었다. 드디어 4개월째가 되었다.

졸음이 완전히 사라졌다. 오로지 화두 하나만 성성했다. 그러한 경계는 선가에서 말하는 백척간두였다.

혜암은 며칠 동안 백척간두 경계에서 더 나아갔다. 그제야 하늘과 땅이 하나가 되고, 낮과 밤이 하나가 되고,

아침과 저녁이 하나가 되었다. 온몸이 의심덩어리가 되더니 몰록 심안心眼이 열렸다.

스님은 방문을 박차고 나와 깨달음의 게송을 읊었다.

혜암스님이 살았고 나옹선사가 은거했던 오대산 북대 미륵암

迷則生滅心 / 미혹할 때는 나고 죽더니

悟來眞如性 / 깨달으니 청정 법신이네.

迷悟俱打了 / 미혹과 깨달음 모두 쳐부수니

日出乾坤明 / 해가 돋아 하늘과 땅이 밝도다.

이른바 혜암스님의 오도송悟道頌이다.

스님의 성정답게 꾸밈이 없고 명료하고 단호하다.

마치 혹독한 겨울을 이겨낸 인동초의 꽃처럼 향기가 진하다.

혜암스님이 또다시 오대산을 찾은 것은 40세와 42세 때였다.

특히 42세 때는 은사 인곡스님이 입적하자, 49재를 지낸 뒤 오대산으로 돌아와

오대 중에서 가장 높은 곳에 위치한 눈보라가 미친 듯 몰아치는 북대 미륵암에서 겨울을 났다.

북대 미륵암에 살면서는 생사를 뛰어넘는 수행일화 한 토막을 남겼다.

밤새 폭설이 내린 어느 날 어둑한 새벽이었다. 반사하는 흰 눈빛에 의지하여 상원사로 내려가는 산길을 걷다가

맞은편에서 어슬렁거리며 오는 호랑이와 마주쳤다. 호랑이는 스님을 보자마자 두 눈에 시퍼런 불을 켰다.

스님 역시 한 발짝도 물러서지 않은 채 두 눈을 부릅떴다.

그러자 호랑이가 고개를 한 번 끄덕이고는 산속으로 사라져버렸다.

이듬해는 남대 지장암으로 옮겼는데, 40세 때 동대 관음암에서 살던 것까지 합쳐

오대산의 오대를 두루 안거하며 정진했던 바, 이는 다생多生으로 맺어지는 법法의 인연이었다.

혜암스님이 주석했고 보조국사가 대오했던 지리산 상무주암

혜암스님이 처음으로 지리산 상무주암에서 정진한 때는 1968년 스님의 나이 49세 무렵이었다.

지리산에서는 '눈 속의 눈'이 절로 떠진다. 산마루에서 올라온 길을 되돌아보면 나라고 하는 존재가 갑자기 초라해진다.

유장한 능선들이 앞서거니 뒤서거니 하면서 파도치는 장관을 볼 때 나라는 존재는 한낱 망망대해에 뜬 일엽편주에 불과하구나

하는 자각이 드는 것이다. 그러다 보니 어쭙잖은 자존심은 온데간데없이 사라지고 하심下心만 오롯이 남는다.

천왕봉과 반야봉 같은 지리산 봉우리들이 외호하고 있는 상무주암.

마당 앞에 자라고 있는 소나무들은 다 혜암스님이 심었다고 한다.

혜암스님이 세 달 정진하기 위해 아홉 달 동안 온갖 고생하며 지은 지리산 문수암

스님은 상무주암에서 1킬로미터 정도 떨어진 곳에 동굴을 하나 발견하고 암자를 지었다. 오늘날의 문수암이다.

혜암스님에게는 참선만이 공부가 아니었다. 암자를 하나 짓는 것도 스님에게는 수행이고 정진이었던 것이다.

밤이 되면 고된 막노동으로 끙끙 앓았지만 혜암스님은 막노동도 수행이라 여겼고 뒷사람을 위해 지금 자신이

할 수 있는 유일한 일로 돌렸다. 마침내 첫눈이 내리기 전인 늦가을에 암자가 하나 지어졌다.

그러자 혜암스님은 원각을 불러 말했다.

"이제 너는 해인사 선방으로 가거라. 나는 문수암에서 처사와 함께 겨울을 날 것이다.

원각은 동안거가 해제되자마자 문수암으로 다시 올라갔다.

원각은 은사와 처사의 모습을 보고 놀라지 않을 수 없었다. 두 사람은 3개월 전과 아주 딴판이었다.

머리는 봉두난발이었고 수염은 산적처럼 길게 길었고 옷은 여기저기를 기운 누더기가 다 돼 있었다.

그런데 혜암스님은 문수암을 곧 떠나고 말았다.

원각은 3개월 살기 위해 9개월 동안 온갖 고생을 한 혜암스님을 이해할 수 없었다.

그러나 혜암스님은 자신이 지은 새 암자에 대한 집착이 전혀 없었다.

암자 짓는 것도 하루를 허투루 낭비하지 않는 자신의 질서를 지키고자 했던 공부라고 생각했을 뿐이다.

선승으로서 참선만이공부라고 여기지 않았던 것이다. 혜암스님에게는 지금 하고 있는 일이 바로 공부였다.

그리고 그 일을 할 때는 혼신의 힘을 다한 나머지 밤에 잘 때는 끙끙 앓을 정도가 돼야

비로소 '오늘 하루 공부 잘했다'고 점수를 주었다.

문수암 정랑에 앉아 용변을 보면서 감상하는 지리산 능선

혜암스님이 다시 지리산 상무주암을 찾은 것은 1979년 60세 때였다.

자신이 지은 문수암에는 비구니 두 사람이 살고 있어서 상무주암으로 갔다.

혜암스님은 상좌들에게 늘 지리산 3대 토굴로 함양의 금대와 상무주암 그리고 남원의 백장암을 지목했다.

금대는 3일 만에, 백장암은 5일 만에, 상무주암은 7일 만에 도를 깨닫는 명당이라고 했다.

아래는 여연스님의 얘기다.

"태백산 동암에서 우리 스님께 힘들게 인사드리고 해인사로 돌아왔다가 강원을 졸업하고 상무주암으로 갔습니다.

사실은 송광사에서 살고 싶어 미리 방부를 들여놓고 인사를 갔던 것인데 우리 스님 밑에서 공부하게 된 것이지요.

힘이 장사인 내 사제 정견스님도 그곳으로 왔지요. 젊은 우리가 얼마나 밥을 많이 먹을 때입니까?

그러나 은사스님이 소식을 하시니 바루를 펴놓고 마음대로 먹을 수가 없었어요. 눈치만 보았지요.

그때도 은사스님은 혼자 하루에 한 끼만 드셨거든요. 처음에는 세 끼를 먹는 우리에게 강요하지 않았지만 한 달이

지나자 대중을 다잡았어요. 중이 식탐이 많으면 안된다. 오늘부터 하루 한 끼만 먹는다."

여연과 정견은 일종식을 견디지 못하고 부엌으로 몰래 들어가 밥을 먹었다.

비구니가 사는 문수암으로 가 허기를 달랬다. 그러나 그것도 잠시였다. 두 사람이 밥을 훔쳐 먹는다는 것을 알고

혜암스님이 음식을 먹을 만큼만 내주고는 부엌문 자물쇠를 채워버렸던 것이다.

그러고는 문수암을 가지 못하게 금족령까지 내렸다. 날이 갈수록 강도는 더해졌다.

두 달 후에는 아예 단식을 시켰다. 장좌불와에 단식까지 보태졌던 것이다.

"해인사에서도 1년에 두 번씩 용맹정진을 했습니다. 그런데 우리는 아무것도 먹지 않는 단식 용맹정진이었지요.

일주일이 지나니까 죽을지도 모른다는 생각이 들더군요. 10일째는 정말 괴롭고 괴로웠어요. 망상이 막 들었어요.

영감을 죽일 수는 없고 어디다 밀어뜨려버릴까 하는 망상이 들었어요.

그러나 이틀 정도 망상을 하다가 정신이 돌아와 포기했지요.