음악 풍속도

기로연도 · 경수연도 · 회혼례도 · 기타

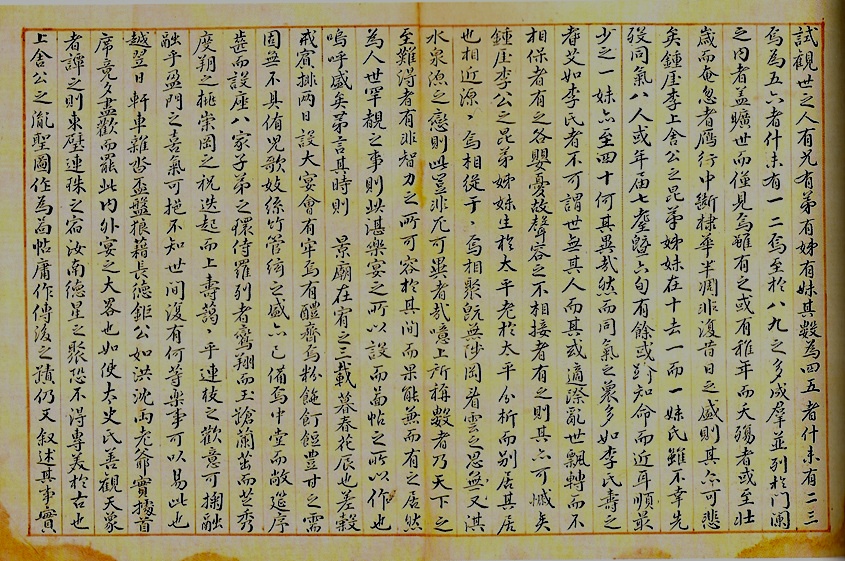

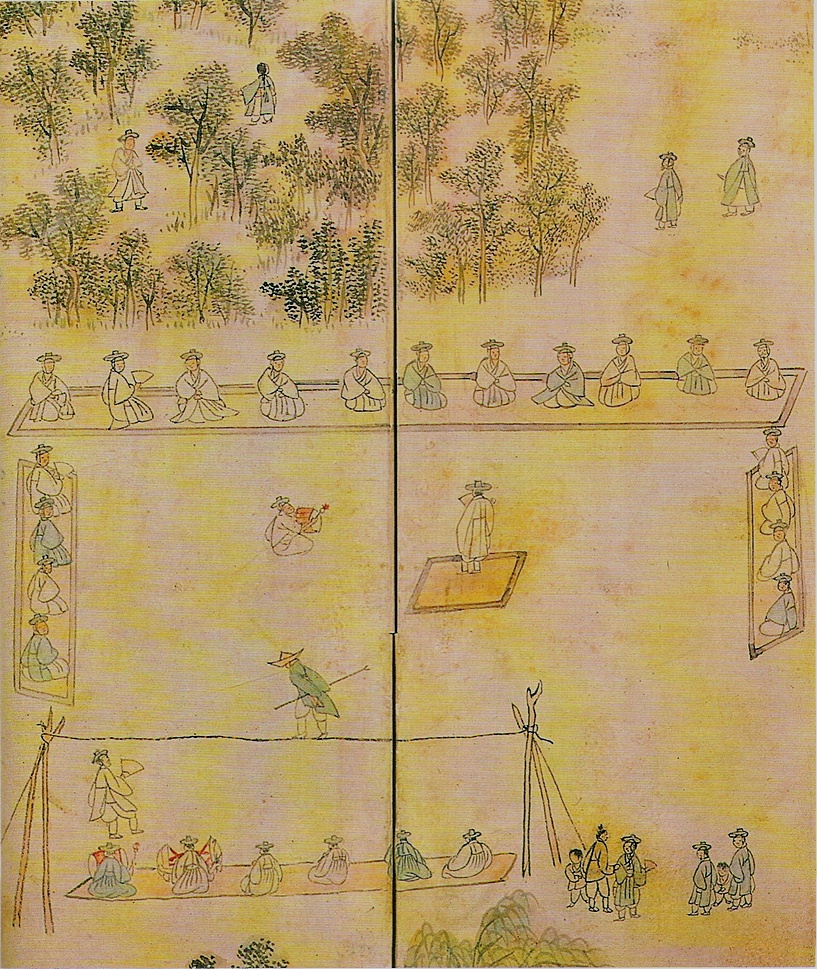

경수연도첩(慶壽宴圖帖) 절목

1605년, 각 39×28.2cm, 서울역사박물관

1605(선조38)년 4월의 경수연을 기록한 것으로, 널리 알려진 칠태부인 경수연(1691년)보다도 80여 년 전에 이루어진 기록화로서

중요하다. 이 작품은 경수연절목(慶壽宴節目), 그림 3장면, 참석 대부인(大夫人)과 차부인(次夫人) 명단, 계원 명단으로 이루어져

있고, 별도의 서문이나 발문은 없다. 먼저 계원 명단을 보면 진흥군(晋興君) 강신(姜紳, 1543-1615), 금계군(錦溪君) 박동량(朴東亮, 1569-1635), 판서(判書) 윤(尹暾, 1551-1612), 동지(同知) 홍이상(洪履祥, 1549-1615) 등 13명과, 입시자제(入侍子弟) 7명 등 총 20명이다. 참석한 부인들의 명단보면, 정부인(貞夫人) 파평윤씨(83세), 이동지(李同知) 대부인 정부인(貞夫人) 인천(仁川) 채씨(蔡氏, 103세), 금계군(錦溪君) 대부인 정경부인선산(善山) 임씨(林氏), 윤판서(尹判書) 대부인 정경부인 고성(固城) 남씨(南氏,80세) 등 대부인 10명과 차부인 10명이다. 그런데 차부인 중3명은 구체적 인적사항이 적혀 있지 않다. 다음으로 그림 장면은 경수연절목(慶壽宴節目)을 통해 그 내용을 알 수 있다.

경수연도첩(慶壽宴圖帖) 경수연도(慶壽宴圖) 1

차일을 친 큰 건물 내부에서 행해지는 경수연의 모습을 보여준다. 산수도병풍을 둘처친 건물 안에 정면에 4명, 그 앞에 좌우로 각기

8명씩, 모두 20명이 좌정하여 음식상을 받고 있다. 사모를 쓰고 관복을 입은 한 사람이 부인 중 한 사람에게 배례하고 있으며 다른 두 사람은 춤을 추고 있다. 절목에는 상수(上壽)는 계원에 한하여 행하며, 상수가 끝난 후에는 두 사람이 짝을 이루어 춤을 춘다고 되어 있다. 상수와 춤이 이루어지고 있는 앞에는 큰 음식상이 차려져 있고 시녀들이 여러 곳에 앉거나 서 있다. 건물 좌측에는 장막을 쳐서 건물 내부와 격리시킨 가운데 악사들이 음악을 연주하고 있다. 절목에는 각댁(各宅)의 시비(侍婢)는 2명을 넘지 않는다고 되어 있으며, 모든 예절과 치사(致辭)등은 나이든 의녀(醫女)가 주관하게 한다고 되어 있다.

세부도 : 음악

세부도

경수연도첩(慶壽宴圖帖) 경수연도(慶壽宴圖) 2

두 번째 장면에는 자제들이 별도로 친 차일 아래에서 따로 연회를 베풀고 있는 모습이 그려져 있다.

여기에도 뒤쪽에 산수병풍이 쳐져 있다.

세부도 : 음악과 춤

악기 구성은 해금 · 대금 · 세로로 부는 관악기 · 박 · 비파 · 생황 · 장구와 비슷한 악기로 되어 있는데, 장구에 해당하는 악기는 현행 장구보다작고 무릎 위에 얹어져 있는 것처럼 그려져 있다. 장막 안에서 진행되는 남자들의 연회에서는 2명의 기녀가 거문고와 비슷한 악기를 타고 있으며, 악공들이 왼쪽 한 구석에서 연주하는데, 부인들을 위한 잔치에서와 거의 같다. 두 연회에서 모두 경수연절목에 매이이원위우입무(每以二員爲藕入舞)라고 한 것처럼 두 명이 짝을 이루어 춤춘다.

경수연도첩(慶壽宴圖帖) 경수연도(慶壽宴圖) 3 좌목(座目)

세 번째 장면은 부인들이 타고 온 가마와 수행원들이 행사장 부근에서 기다리고 있는 모습으로 보인다.

여러 인원들의 자유로운 자세로 보아 빈 가마로 보이기 때문이다. 절목에 의하면 계원들은 진시(辰時, 오전 7-9시)까지

대부인을 모시고 행사장에 왔으며, 자제들은 해가 뜰 무렵 모였다.

경수연도첩(慶壽宴圖帖) 좌목(座目)

기로소연회도(耆老所宴會圖)

1621년, 견본채색, 류해륜(柳海崙) 소장

광해군 13년 개최되었던 70세 이상 대신 9명의 기로연의 기록화이다. 그림 바로 아래에 있는 심희수(沈喜壽, 1548-1622)의 찬문에

의하면 이 기로회에는 자신과 정창연(鄭昌衍, 1552-1636)을 비롯한 9명만 참석하였다고 되어 있다. 그런데 좌목에는 당초 참석할

예정이었던 13명이 모두 적혀 있다. 규장각 소장 <기석서연지도(耆碩設宴之圖>(한국음악학자료총서 제36집 『조선시대 연회도』

와 동일 행사를 기록한 것인데, 규장각 본은 상단의 전서체(篆書體) 제목과 그림의 위쪽 등 중요한 부분이 잘려져 나갔다. 건물

내부에는 6명이 정면에, 3명이 그 측면에 앉아 있다. 17세기 전반 작품인데도 불구하고 배경에 쳐진 산수병풍의 화풍은 조선초기

안견파 화풍으로 되어 있는 것이 흥미롭다. 또 처마나 장막 윗부분에 누각이나 물고기 등 여러 가지 형태의 등불로 보이는 것이

매달려 있는 점도 주목된다. 이것은 국사편찬위원회 사진자료를 재촬영한 것이다. 이 <기로소연회도>와 같은 행사를 그린 <기석

설연지도>를 비교할 때, <기석설연지도>의 경우, 오른쪽에서 두 번째 악공이 거문고 연주자인데, 이 기소소연회도에서는 종적인

점이 서로 다르다.박1 · 장구1 · 북2, 대금류의 횡적2 · 종적2 · 거문고2 · 해금1로 구성되어 있으며, 집박과 다른 연주자들의

복식이 서로 다르다.

세부도

을축갑회도(乙丑甲會圖)

1638(?) · 1686(?), 견본채색, 136.5×71.2cm, 서울역사박물관

충청북도 유형문화재 제135호로 지정된 <을축갑회도 및 죽림갑계문서(乙丑甲會圖圓-竹林甲契文書> 중 그림의 다른 본으로 보인다.

을축갑회는 청원지방에 살던 1625(인조3)년 을축년(乙丑年)생 동갑 선비들 11명이 36세가 되던 1660년에 조직한 갑계이다. 그림은

게원들이 62세가 되던 1686(숙종12)년 가을에 그려진 것이라 한다. 그림을 보면 참석자가 많지 않아서인지 건물 앞에 별도의 장막은

설치하지 않고 모두 건물 내부에 좌정하였다. 그런데 병풍을 배경으로 앉은 7명과 그 앞 좌우로 2명씩 나누어 앉은 11명의 주인공은

손에 부채나 책, 술잔 따위를 든 채 자유로운 자세를 취하고 있는 반면에 앞쪽에 등을 보이며 앉아 있는 18인의 자제들은 공수한 자세

로 앉아 있다. 하단 좌목에는 '崇禎○寶(1638)' 이라는 연기(年紀)가 적혀있는데, 이 년도는 충청북도 지정문화재의 제작연도 1686 년

과는 달라 의문스럽다. 한편 충청도 문화재 설명에는 계원 7명이 청주 보살사(菩薩寺)를 배경으로 나란히 앉아 있고, 그 앞에 자손들이시립(侍立)한 모습을 부보산 부도암(浮屠庵)의 의인화상(義人和尙)이 그렸으며, 후손들이 청원군 북일면 입동리에

죽림영당(竹林影堂)을 세워 전했다고 한다,

세부도

거문고로 보이는 독주악기는 붉게 칠해져 있다. 연주자의 오른손이 실제 연주하는 자세와는 달리

현침에 있지 않고 왼손과 나란히 괘 위에 얹혀 있다.

칠태부인경수연도(七太夫人慶壽宴圖) <좌측부분>

1691년, 견본채색, 71×723cm, 권(卷), 부산박물관

숙종 17(1691)년 8월 열린 일곱 명의 부인들의 수연(壽宴을 그림과 글로 기록한 것이다.전체 두루마리는 첫째 연회 장면, 둘째 참석자 좌목, 셋째 숙종이 하사한 음식물에 대한 감사의 글(부인들의 자제 중 대표격인 병조판서민종도(閔宗道)가 쓴 것으로 보임), 넷째 역시 자제 중 한 사람인 권해(權瑎, 1639-1704)가 쓴 '경수연도서(慶壽宴圖序)'의 네 부분으로이루어져 있다. 그런데 마지막 서문은 권해의 증손 권국진(權國珍)의 부탁으로 당대의 유명한 문인화가이자 서예가인 강세황(姜世晃, 1713-1791)이 1745년 추서(追書)하였음이 밝혀져 있다. 경수연도서에 의하면 이 행사는 1691년 8월 숙종이 신하들의 모친 중에 나이 칠십 이상인 자에게 쌀과 비단을 하사하도록 명령한데서 비롯되었다. 그래서 병조판서 민종도 등은 장수(長壽)를 경하하는 잔치를 열어 성은(聖恩)을 널리빛내자고 하여 7명이 모여 준비를 하자, 이 소식을 들은 숙종은 다시 음식과 음악 등을 하사하게 되었다. 연회 장소는 삼청동(三淸洞) 관아(官衙)였음이 민종도의 글에 밝혀져 있다.

칠태부인경수연도(七太夫人慶壽宴圖) <우측부분>

그림 부분은 오른쪽에서 왼쪽으로 길게 연결되어 있으며 구도상 크게 세 부분으로 나눌 수 있다. 즉 오른쪽으로부터 건물 내부의

연회장면이 둘이고, 마지막 가장 왼쪽에 야외에 장막을 친 연회장면이 하나이다. 첫째 건물 내부에는 정중앙에 일곱 부인들의

방석과 음식상이 놓여있고,그 앞쪽으로는 좌우로 각각 다섯 사람, 도합 열 사람의 자리가 마련되어 있다. 그런데 칠태부인이나

부인들의 자리가 빈 자리로 묘사된 것은 조선후기에 심해진 내외의 관습이 그림에까지 반영된 것으로 보인다. 그래서 방석과 음식상만으로 부인들이 그곳에 있음을 시사한 것이다. 좌우의 10명은 칠태부인의 며느리나 집안 부녀자들 중 상급자로 보인다. 그리고 그

앞에는 무릎을 꿇고 술잔을 받아 축수의 잔을 올릴 준비를 하는 인물과 덩실덩실 춤을 추는 인물, 그리고 한쪽에서 이 모습을 지켜보는 인물들이 있는데, 이들은 칠태부인들의 자제로 보인다. 또 음식준비를 하는 시녀들의 모습도 보인다. 다음 두 번째 건물에서의 연회는 칠태부인의 자제들만의 모습을 표현한 듯 하다. 중앙 정면에는 신분이 높은 4명이, 그리고 그 앞 좌우에는 각각 10명씩이 음식상을 받고 앉아 있다. 첫 번째와 두 번째 건물 내부의 연회는 모두 앉은 인물들 뒤로는 산수병풍이 둘러쳐져 있고, 건물 사이나 뜰 앞에서는 악사들이 앉아 음악을 연주하고 있다. 세 번째 장면은 뜰에 장막을 치고 그 안에 인물들이 음식대접을 받고 있는데, 건물 내부의 인물들이 사모관대를 한 데 비해 갓을 쓰고 있는 것으로 보아 관직이 없거나 항렬이 낮은 자제로 보인다.

그런데 위에서 본 것처럼 그림은 구도상으로 세 부분으로 나누어 볼 수 있으나, 내용상으로는 두 부분으로 볼 수 있을 것 같다. 즉 첫째 칠태부인이 축하를 받는 연회 모습이 하나요, 둘째는 부인들이 자리를 뜬 이후 자제와 후손들이 연회를 베푸는 모습이 아닐까 싶다. 이런 추정은첫번째 건물과 두번째 건물이 동일한 모습인 점과 악사들이 중복 배치되어 있는 점에서 가능하다. 즉 첫 번재 건물과 두 번째 건물 사이에는 대규모의 악사가 배치되어 있는데, 다시 두 번째 건물의 앞뜰에 한 무리의 악사가 배치되어 있는 점이 이상한 것이다. 이런 중복 배치는 두 번째 건물 내 연회와 세 번재 장막 내 연회가 첫 번째 칠대부인의 연회와 별도로 한꺼번에 이루어졌음을 시사하는 것이라고 생각된다.

이 경수연도는 1691년경 그려진 것으로 당시 궁중화원의 화풍을 잘 보여준다. 즉 구도상으로 정면관 위주이며, 건물의 사선 투시법이 나타나지않고 있다. 그리고 섬세하고 깔끔한 선묘와 선명하면서도 지나치게 화려하지 않은 채색을 가하여 화면에 품위가 느껴진다. 특히 맨 오른쪽에 있는 구불구불한 장송(長松)과 앞뜰에 붉게 물든 단풍나무는 자칫 딱딱하게 보일 화면에 생기를 불어넣고 있다.

세부도 : 악대

이 경수연도는 국악원에서 2001년도에 펴낸 한국음악학자료총서 제36집 『조선시대연회도』도20에 수록된 개인소장 경수연도와

동일 내용이 다른 본이다. 그림 장면은 거의 같으나 편경 앞의 악사들의 배치가 약간 다르다. 또 부산박물관 본에는 강세황이

서문 부분을 추서하였으나, 개인소장 본은 원래의 글이 붙어있다. 그런데 서문과 사전문(謝錢文)의 순서가 서로 다르며, 특히

이상한 점은 개인소장 본에 사전문이 숙종37년 신묘년(1711년)에 썼다고 되어 있는 점이다. 이것은 행사가 거행된 지 20년 이후에

해당되는데, 개인소장본이 20년 후의 모본인지, 원래 기록화가 이처럼 늦게 만들어진 것인지 지금은 알 수 없다.

세부도 : 악대

제부인들을 위한 제1실의 연회에서는 좌우 각 2명의 기녀가 현악기를 연주하고 자제가 춤을 추고 있다. 제1실과 2실 사이 공간에는 16명으로구성된 악대가 있다. 악대를 살펴보면 홍폴ㄹ 입고 박을 치는 집박악사 옆에 편경이 있다. 거문고와 비슷한 현악기3, 북1, 관악기5, 장구2,해금1, 비파2이 보인다. 편경이 틀은 이승익 소장 <경수연도>에서와 마찬가지로 『악학궤범』의 편경이나 현행의 것과 달리 깃붙이 장식과꿩꼬리 유소가 없다. 제2실에서는 분홍색 관복을 입은 자제들이 상을 받고 있으며 당 밖에 악인 8명이 해금1, 비파2, 거문과와 비슷한 현아기1,관악기2, 장구1 등을 연주하고 있다. 서문에 숙종이 사악(賜樂)하였다는 내용에 따라 악인들은 장악원 소속임을 알 수 있다. 『악학궤범』에의하면 1등 사악에 하사한 이원은 악사 1명, 여기 20명, 악공 10명이었고, 2등 사악에는 악사와 악공의 수는 같고 여기가 15명이었다.

칠태부인경수연도(七太夫人慶壽宴圖) 좌목(座目) · 감사의 글 (좌측부분)

칠태부인경수연도(七太夫人慶壽宴圖) 좌목(座目) · 감사의 글 (우측부분)

칠태부인경수연도(七太夫人慶壽宴圖) 서문 (좌측부분)

칠태부인경수연도(七太夫人慶壽宴圖) 서문 (우측부분)

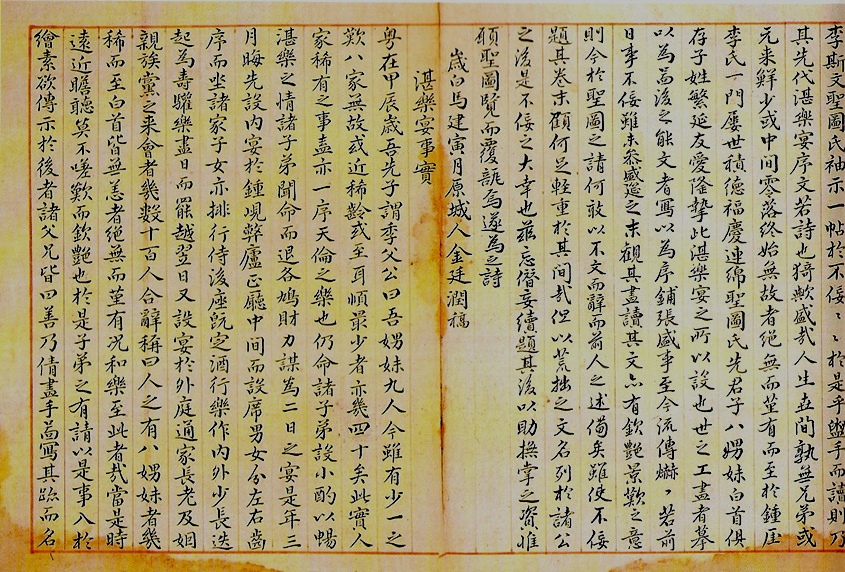

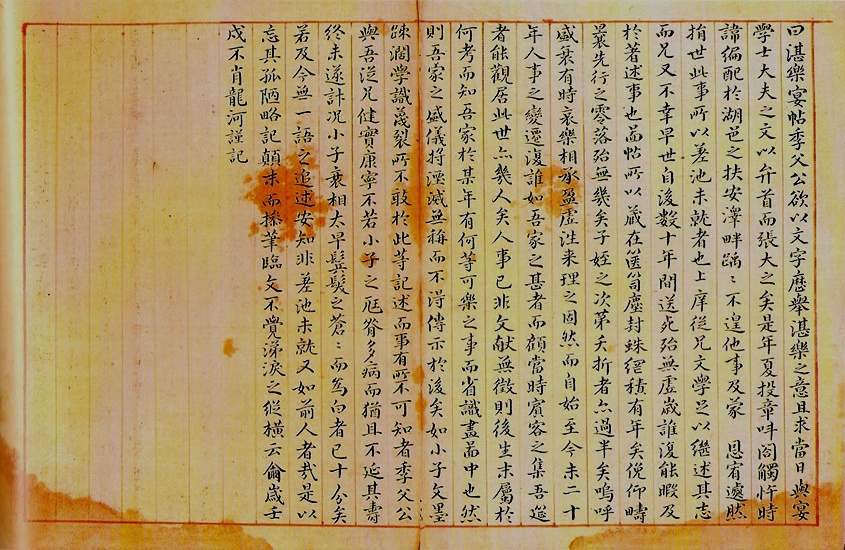

담락연도(湛樂宴圖) 표지

1724년 지본담채, 43.2×32.2cm, 첩(帖), 권옥연 소장

<담락연도>는 1724년 월성(月城) 이씨(李氏) 이종애(李鐘厓)의 8남매가 모두 건강하게 생존하고 있는 것을 기념하여 그 후손들이

이틀간잔치를 베푼 것을 기록하여 만들어진 것이다. 이러한 잔치의 경위는 이 서화첩의 끝부분에 이종애의 아들 이용하(李龍河)가

쓴 담락연사실(湛樂宴事實)에 비교적 자세하게 기록되어 있다. 이 기록에 의하면 갑진(1724)년에 이종애가 동생에게 작은 잔치를

베풀자고 했는데, 그 이유인즉 9남매 중 한 사람만 제외하고는 모두 건강하며, 나이도 많게는 칠십에 가깝고 적게는 40이 넘었으니

인간 세상에는 보기 드문 기쁜 일이기 때문이었다. 그래서 자제들이 모두 비용을 분담하여 이틀간의 연회를 베풀게 되었는데, 이깨가 삼월 그믐이었다. 첫째 날의 잔치는 집안사람들만 모여 종현(種峴)에 있던 집의 정청(正廳) 중간(中間)에서 이루어졌다. 둘째 날의 잔치에는 일가 장로와 인척, 족당들 백 수십명이 모였는데, 바깥뜰에서 이루어졌다. 이때 손님들은 8남매 모두 머리가 희게 세도록 건강하고 동기간 사이도 좋으니 부럽다고 찬양하였다고 한다. 그리고 자제 중 한 사람이 이런 기쁜 일은 그림으로 그려 후세에까지 전해야 한다고 하여 화공을 청해 그림을 그리게하여 담락연첩이라고 이름하였다. 이에 이종애의 동생이 담락의 뜻을 글로 적고, 또 연회에 참석한 학사대부들의 글을 받아 서화첩 앞부분에 실었다. 그런데 이용하(李龍河)의 담락연사실은 실제 잔치가 베풀어진 1724년보다 18년이나 뒤인 1742년에 쓰여졌다. 그리고 서화첩 앞부분에 실린 글들도 후일 이용하의 부탁을 받고 쓴 글들이다. 따라서 이 담락연첩은 잔치 당시에 그려진 그림에다가 후일 글을 짓거나 받아서 함께 묶어 서화첩으로 꾸며진 것으로 볼 수 있다.

담락연도(湛樂宴圖) 좌목(座目) · 詩

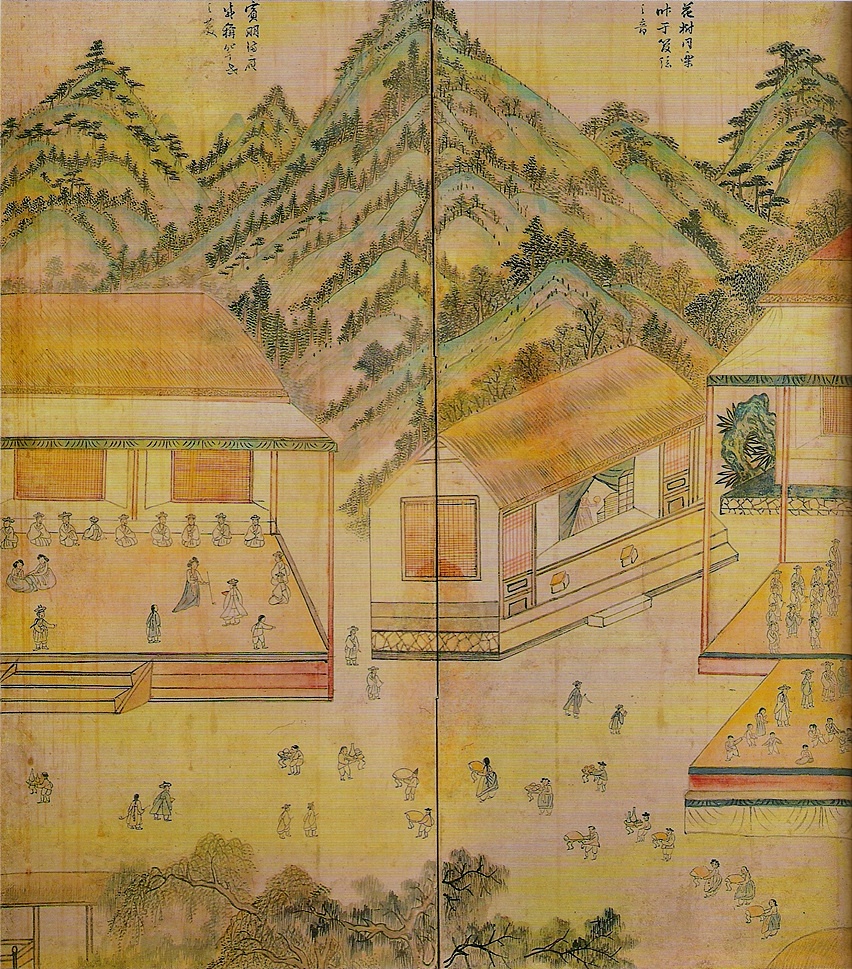

담락연도(湛樂宴圖) 그림 1~2

■ 그림 1 (우측면)

첫째 날 집안 잔치 모습이다. 위에서 내려다 본 부감법(俯瞰法)으로 그려졌으며, 잔치의 떠들썩한 광경을 잘 표현하였다.

큰 건물 내부에 남녀가 줄지어 나누어 앉아 음식상을 받고 있으며, 아래쪽에는 흥겨운 처용무가 벌어지고 있다.

또 마당 뒤쪽에는 차양 뒷쪽으로 음식을 준비하고 있는 모습도 보인다.

섬돌 아래 마당의 천막 안에서 춤 공연이 벌어지고 있다. 박과 삼현육각으로 구성된 악대가 반주하는 가운데,

5명이 처용무를 추고, 4명이 향발무(響鈸舞)를 추고 있다.

■ 그림 2 (좌측면)

역시 첫째 날 잔치의 모습이다. 첫째 장면이 8남매가 주인공이었다면, 이번에는 집안 잦들이 남녀로 나누어 흥겹게 놀고 있는

모습을 표현하였다. 건물 내부에서는 부녀자들이 모여 앉았고, 바깥마당에서는 남자들의 흥겨운 춤판이 벌어졌다.

건물 배경은 그림 1과 동일하다.

세부도 : 처용무 · 향발무 · 삼현육각

세부도 : 남자들의 춤 · 삼현육각

담락연도(湛樂宴圖) 그림 3~4

■ 그림 3 (우측부분)

둘째날 바깥마당에서 벌어진 잔칭의 모습이다. 뜰에 차양을 치고 병풍을 두른 내부에서 어른들이 가운데를 향하여 정좌하여

음식대접을 받고 있는 모습이다. 차양 밖에서는 어른들을 모시고 온 아랫사람들이 서성이거나 담소하고 있는 모습이다.

■ 그림 4 (좌측부분)

역시 둘째 날 잔치 모습이다. 이번에는 내부에서의 잔치 모습이 아니라, 집 바깥 대문과 행랑채 부근에 모여 있는 하객들과

이들과 함께 온 말과 하인, 가마 등이 그려져 있다. 또 집안 안쪽으로 통하는 문으로는 음식상을 든 하녀들이

부지런히 움직이고 있는 모습도 보인다.

담락연도(湛樂宴圖) 담락연첩서(湛樂宴帖序)

풍산(豊山) 홍중징(洪重徵)의 제(題) · 청송(靑松) 심득행(沈得行)의 글

담락연도(湛樂宴圖)

청송(靑松) 심득행(沈得行)의 글

담락연도(湛樂宴圖)

청송(靑松) 심득행(沈得行)의 글 · 완산(完山) 이대수(李大受)의 글

담락연도(湛樂宴圖)

청송(靑松) 심득행(沈得行)의 글 · 진산(晉山) 강필경(姜必慶)의 글

담락연도(湛樂宴圖)

진산(晉山) 강필경(姜必慶)의 글

담락연도(湛樂宴圖)

월성(月城) 이언기(李彦基)의 서(序)

담락연도(湛樂宴圖)

월성(月城) 이언기(李彦基)의 서(序)

담락연도(湛樂宴圖)

원성인(原城人) 김정윤(金廷潤)의 글 · 이용하(李龍河)의 담락연사실(湛樂宴事實)

담락연도(湛樂宴圖)

이용하(李龍河)의 담락연사실(湛樂宴事實)

담락연도(湛樂宴圖)

이용하(李龍河)의 감회시 · 차운(次韻)

담락연도(湛樂宴圖) 차운(次韻)

이원기로회도(梨園耆老會圖)

1730년, 지본담채, 34.0×48.5cm, 첩(帖), 국립중앙박물관

1730(영조6)년 이원(梨園=掌樂院: 조선시대 궁중음악을 맡아보던 기관)에서 열린 장악원 전임 및 현 관원, 혹은 관련자의 계회도이다.

이 계회도와 동일 내용을 그린 다른 본으로 규장각 소장 <이원기로회첩(梨園耆老會帖>이 있다. 국립박물관 본은 현재 횡권이라 하나

화면 중앙에 접힌 자국이 있는 것으로 보아 원래는 규장각 본처럼 화첩이었음을 알 수 있다.크기도 양자가 비슷하고 전체 구도도 유사하나 그림 자체는 규장각 본 보다 이 작품이 훨씬 정교하다. 등장하는 인물도 정식 참석자 21명은 동일하나 축대 아래의 인물이나 건물 내부의 참관자들 수, 그리고 악공의 수도 이 작품이 더 많다. 또 세부묘사도 더 정밀하고, 건물 좌우로는 멀리 산수 배경을 넣어 더욱 실감을 준다. 뒤에 실린 서문에 의하면 장악원의 첨정(僉正: 종4품 실무책임자)이었던 김홍권(金弘權, 1657-?)의 제안으로 동료, 사우들 중 연세 많은 분들을 초청하여 이 작품은 동일한 행사를 동일한 시기에 그렸음어ㅔ도 불구하고 이처럼 화격(畵格)에 차이가 나는 것은 참석자 전원을 위해 21본을 그리는 과정에 실력차가 나는 여러 화가가 참여했음을 보여준다.

<이원기로계첩>과 비교할 때 포구문과 처용무가 있는 점은 동일한데, 악기편성과 배치에 있어서 다르다.

<이원기로계첩>에서는 집박이 왼쪽 끝에 있고, 장구를 중심으로 해금1 · 대금1 · 피리2 · 북1이 있는데 이 <이원기로회도>에서는

대금이 2로 늘어나고 장구가 악공 중 왼쪽 끝에 위치하는 점이 다르다. 북을 2개의 채로 치는 것으로 그려져 있다.

회혼례도(回婚禮圖) 1~2폭

1857, 지본담채, 각 114.5×51cm, 총 114.5×403.5cm, 8폭 병풍, 홍익대학교박물관

이 작품은 현존하는 회혼례도로는 보기 드물게 8폭 병풍의 형식을 취하고 있다.

제1폭에서 7폭까지는 회혼례의 장면을, 제8폭에는 서문(序文)이 쓰여 있다. 그리고 매폭의 그림 상단에는 축시(祝詩)가 한 구절씩

쓰여 있다. 서문에 의하면 이 그림은 정사(丁巳, 1857)년에 여흥(餘興) 민씨 민원□(閔元□)이라는 사람에 의해 만들어졌음을 알 수 있다(서문 일부가 탈락되어 정확한 이름을 알 수 없음). 그는 부모가 각각 76세 · 78세이 나이로 회혼을 맞이하자 친척들을 초대하여

축하연을 베풀고, 이 드문 경사를 후대에 길이 전하기 위해 그림병풍으로 꾸미고 시와 노래를 겯들인다는 내용이다.

그림은 세 부분으로 이루어진다.

회혼례도(回婚禮圖) 3~4폭

1857, 지본담채, 각 114.5×51cm, 총 114.5×403.5cm, 8폭 병풍, 홍익대학교박물관

첫 번째는 가장 우측 안방으로 보이는 건물 앞에 건물 앞에 친 장막 아래에서 노부부가 자손들로부터 헌수를 받는 모습이며(1~3폭),

두 번째는 중간 작은 건물 너머, 왼쪽의 사랑채로 보이는 건물 앞 장막내부와 마당에서 벌어지는 손님접대의 모습이며(4~6폭), 세 번째는 그 왼쪽 잔치에 참석하러 모여드는 손님들의 모습이다(7폭). 이밖에도 제1폭에는 음식과 술을 준비하는 반비간(飯備間)이, 제7폭과 8폭에는 정원에 꾸며진 가산(假山)과 연지(蓮池), 위쪽 산기슭의 정자도 보인다. 이 중에서 가장 자세히 그려진 부분은 첫 번째 노부부의 헌수(獻壽) 받는 모습이다. 안방은 비좁은 탓인지 그 앞쪽 뜰에 큰 장막을 치고 넓은 대를 만들었는데, 금강산도로 보이는 8폭산수병풍을 친 앞에 노부부가 정좌하였다. 그 앞에 음식상이 놓이고, 자손들이 남녀 따로 좌우로 열립(列立)하고, 장남, 차남 부부

순으로 술잔을 올리고 있다.

전면 악사들 앞에는 색동옷을 입은 아들 한 명이 노래자(老萊子)가 100세 부모를 즐겁게 하기 위해 매일 반복했다는 채의무(彩衣舞)

를 추고 있다. 두 번째 하객들이 접대를 받는 모습 중에는 특히 마당에서 벌어진 판소리와 줄타기 모습이 흥미롭다. 회혼례를 위해

특별히 초대된광대들이 하객들을 즐겁게 해주고 있는 모습이다. 세 번째 손님들이 찾아오는 모습도 다양하게 표현되었다. 가마를

타거나 말을 타거나 혹은 지팡이를 짚고 걸어오는 각색 손님들이 저 멀리 고개마루까지 이어지고 있다. 또 그 중에는 지게에 술병을 지고 오거나 머리에 음식을 이고 오는 여인의 모습도 있다. 이밖에도 각 중요 장면들을 넓고 시원한 구도 속에 적절히 표현하였으며, 특히 건물과 장막 아래 행사 장면은 19세기 궁중기록화에도 보이는 원근법과 투시법을 그런대로 잘 구사하여 표현했다. 또 각 행사의 공간과 인물을 적절히 안배하여 기록화로서 당시의 상황을 전달하는데도 성공하고 있다

회혼례도(回婚禮圖) 5~6폭

회혼례도(回婚禮圖) 7~8폭

세부도 : 채의무(彩衣舞) · 삼현육각

회혼례는 혼인한 날로부터 만 60년이 되는 것을 기념하는 행사이다. 병풍의 뒷면에 정사회혼병(丁巳回婚屛)이라고 기록되어 있다.

2~3폭의 사랑채에서는 아들 내외가 술잔을 올리려 하고 있고, 여자들이 줄지어 서 있다. 무대 아래에서 삼현육각 편성으로 보이는

6명의 악공이 연주하고 있는데, 왼쪽 끝의 악기는 장구와 비슷하나 조임줄이 없다. 알록달록한 옷을 입고 춤추는 사람의 손끝에 새가

얹혀 있는데, 이것은 초나라에 살았던 효자 노래자(老萊子)가 까치새끼를 가슴에 안고 부모 앞에서 비틀 비틀 걷다가 새를 안은 채

엎어져 우는 시늉을 하여 부모를 웃게 했다는 고사와 관련이 있다. 제3~4폭에 하객들이 둘러 앉은 마당에서는, 돗자리 위에서

판소리 광대가 소리를 하고 고수가 북을 친다. 줄광대가 삼현육각 반주에 맞추어 줄타기를 하는데,

장삼을 입은 모습으로 보아 중타령을 하는듯 하다. 어릿광대가 부채를 들고 있다.

세부도 : 판소리 · 줄타기

세부도

산기슭 정자에서는 선비가 홀로 현악기를 타고 있다.

◇ 인용서적: 국립국악원 발행 (한국음악자료총서) 『조선시대 음악풍속도 1 』