차 문화 소고 (4)

완(碗). 희뫼요 作.

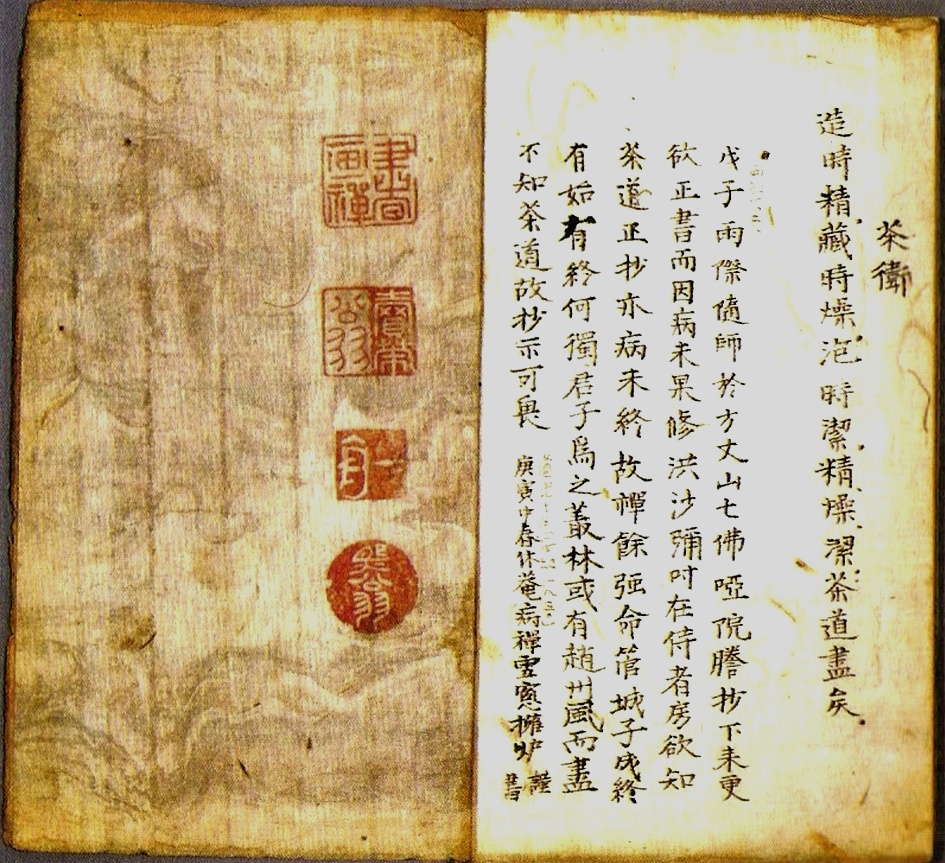

『동다송 』표지 / 아모레퍼시픽미술관 소장.

「동다송東茶頌」다시 읽기

중국에 육우의 『다경』이 있다면 우리나라에는 초의의 「동다송」이 있다.

초의는 무슨 일을 계기로 「동다송」을 지었을까?

「동다송」을 오늘날 흔히 읽는 것처럼 분장(分章) 방식으로 읽는 것은 타당한가? 실

제 내용은 어떻게 구성되어 있고, 우리차에 대한 기록은 얼마나 상세한가?

「동다송」의 창작동기

「동다송」의 창작 동기는 1837년에 정조의 외동 사위인 홍현주(洪顯周)에게 보낸 편지의 말미에 잘 나타나 있다.

천 그루 소나무 아래서 밝은 달을 마주 하고 수벽탕(秀碧湯)을 달입니다.

탕이 백수(百壽)가 되면, 언제나 이것을 가져가 도인께 바쳤으면 하고 생각지 않은 적이 없었습니다.

생각 같아서는 문득 밝은 달과 더불어 자리 곁에서 모시는 것이 낫겠지요.

이는 서로 멀리 떨어져 막혀있지 않은 까닭일뿐, 무슨 특별히 신통한 묘술이 있어 그런 것은 아닙니다.

근자에 북산 도인의 말씀을 들으니, 다도(茶道)에 대해 물으셨다더군요.

마침내 옛 사람에게서 전해오는 뜻에 따라 삼가 「동다행(東茶行)」 한편을 지어 올립니다.

말이 분명하지 않은 곳에는 해당 본문을 베껴 보여 하문하시는 뜻에 대답합니다.

홀로 진부한 말로 어지럽고 번거롭게 하여 균청(鈞聽)을 모독하고 보니 송구스럽기 짝이 없습니다.

혹여 남겨둘만한 구절이라도 있겠거든 한 차례 가르침을 주시는 노고를 아끼지 마십시오.

위 편지 속에 나오는 북산도인은 변지화(卞持和)이다.

초의가 홍현주에게 『동다행』을 보낸 뒤, 변지화가 초의에게 보낸 편지가 최근 공개되었다.

변지화는 이 편지에서 이렇게 적었다.

"『동다행』은 서울로 보낼 때 사람을 시켜 급히 베끼게 한지라, 이제 보니 잘못된 곳이 많아, 표를 달아 의문나는 점을 묻습니다.

이 밖에도 또 착오가 있는 듯하여 부쳐 보냅니다. 꼼꼼히 살펴 고쳐서 회답하는 인편에 돌려보내주시면 고맙겠습니다."

이 편지를 통해서도 『동다송』의 첫 명칭이 『동다행』이었음이 한 번 더 확인된다.

이제 이 두 글을 통해 우리는 몇 가지 사실을 확인한다.

첫째, 「동다송」은 홍현주가 다도에 대해 초의에게 물어 그 대답으로 지은 것이다.

둘째, 「동다송」의 처음 제목은 「동다행(東茶行)」이었다.

셋째, 시만으로 설명이 부족한 부분은 해당 원전의 본문을 베껴 써서 참고할 수 있도록 하였다.

먼저 홍현주는 왜 초의에게 다도에 대해 물었을까?

그는 이전부터 중국차를 즐겨 마셨는데,

초의의 차를 맛본 일을 계기로 우리나라 차의 역사와 효능 등에 대해 궁금증을 품게 되었다.

초의는 1831년, 스승 완호의 삼여탑(三如塔)을 건립하면서 비문의 명문(銘文)을 홍현주에게 부탁했고,

이때 예물로 자신이 만든 수제차를 올린 바 있었다.

「동다송」은 홍현주의 요청에 따라 초의가 차의 역사와 우리나라 차의 역사를 간추려 정리한 것이다.

즉, 이 한편으로 차 전반에 대한 이해를 압축적으로 설명하려는 의욕에서 지은 작품이다.

다음으로「동다송」은 처음엔 제목이 「동다행(東茶行)」이었다.

초의는 왜 ‘행(行)’을 ‘송(頌)’으로 바꿨을까?

『시인옥설(詩人玉屑)』에서는 “체재가 행서 같은 것을 ‘행(行)’이라 하고, 정을 멋대로 놓아 부르는 것을 ‘가(歌)’라 한다.

(體如行書曰行, 放情曰歌)”고 했다.

「동다행(東茶行)」이란 제목은 우리나라 차에 대해 행서를 줄달아 내려 쓰듯이 단숨에 붓을 내달려 읊었다는 뜻이다.

가(歌)가 ‘방정(放情)’이라 하여 주관적 정회의 표출에 주안이 놓인다면, 행(行)은 서사(敍事) 쪽이 위주가 되는 양식이다.

그렇다면 ‘송(頌)’의 의미는 무엇일까?

송의 의미는 초의 자신이 『선문염송집(禪門拈頌集)』 서문에서 정확하게 규정한 바 있다.

송이란 것은 그 뜻을 찬송하고 펼치며, 핵심을 가려 뽑아 원류에 소통케 하는 것이다.

頌者頌宣其義, 選其要妙, 疏通源流.

얼마나 명쾌한 정의인가?

이렇게 보면 「동다송」은 차의 뜻을 기려 펼치고, 차에 관한 중요한 내용을 가려 뽑아,

차의 원류에 대해 환히 통할 수 있도록 하기 위해 쓴 시가 된다.

「동다행」이 단순하게 우리 차에 대해 늘어놓았다는 의미만 갖는 것보다 훨씬 적극적인 의미가 되는 것이다.

한편 해당 원전의 본문을 중간 중간에 협주(夾註) 형식으로 끼워 넣음으로써,

시의 행간에 압축된 의미를 소상히 알 수 있도록 배려했다.

읽는 이의 입장에서 보면 이 협주는 차의 원류와 관련된 다양한 종류의 원전을 한 자리에 모아,

맥락을 갖춰 읽으라는 친절한 배려인 셈이다.

다만 『동다송』은 처음 전달하는 과정에서부터 전사자(戰事者)의 실수로 오자가 많이 발생하여,

뒷날 이본(異本)에 따라 글자의 출입이 많아지는 원인을 제공하였다.

『백열록』에 수록된 「동다송」1, 송광사 성보박물관 소장.

「동다송」 새풀이

이제 지면 관계상 「동다송」의 시 원문만을 새로 풀이하여 제시한다.

원래 달려 있는 협주는 다른 참고 자료와 함께 압축하여 각주로 녹였다.

제목은 「동다송, 해도인의 명을 받아 짓다[東茶頌 承海道人命作]」이다.

1 后皇嘉樹配橘德 하늘이 좋은 나무 귤의 덕과 짝 지우니

2 受命不遷生南國 천명 받아 옮김 없이 남국에서 난다네.

3 密葉鬪霰貫冬靑 촘촘한 잎 눈과 싸워 겨우내 푸르고

4 素花濯霜發秋榮 흰 꽃은 서리 씻겨 가을 떨기 피우누나.

5 姑射仙子粉肌潔 고야산(姑射山)의 신선인가 분바른 듯 고운 살결

6 閻浮檀金芳心結 염부(閻浮)의 단금(檀金)인양 꽃다운 맘 맺혀있네.

7 沆瀣漱淸碧玉條 벽옥의 가지는 이슬 맑게 씻기우고

8 朝霞含潤翠禽舌 물총새 혀 같은 싹엔 아침 안개 함초롬해.

9 天仙人鬼俱愛重 하늘 신선 사람 귀신 모두 중히 아끼나니

10 知爾爲物誠奇絶 네 물건 됨 참으로 기특함을 알겠구나.

11 炎帝曾嘗載食經 염제(炎帝)께서 진작 맛봐 『식경(食經)』에 실으시매

12 醍醐甘露舊傳名 제호(醍醐)․감로(甘露) 그 이름이 예로부터 전해온다.

13 解酲少眠證周聖 술 깨우고 잠을 줄임 주공(周公)께서 증명했고

14 脫粟伴菜聞齊嬰 차나물 곁들인 밥 안영(顔嬰)에게 들었다네.

15 虞洪薦餼乞丹邱 우홍(虞洪)은 제물 올려 단구(丹邱)에게 빌었고

16 毛仙示藂引秦精 모선(毛仙)은 진정(秦精) 끌어 차 숲 보여 주었다지.

17 潛壤不惜謝萬錢 땅 속 귀신 만전 돈을 사례함 안 아꼈고

18 鼎食獨稱冠六淸 임금 밥상 육청(六淸) 중에 으뜸됨을 일컬었네.

19 開皇醫腦傳異事 수(隋) 문제(文帝) 두통 나은 기이한 일 전해져서

20 雷莢茸香取次生 뇌협(雷莢)이니 용향(茸香)이니 차례로 나왔구나.

21 巨唐尙食羞百珍 당나라 때 상식(尙食)에 갖은 진미 있었어도

22 沁園唯獨記紫英 심원(沁園)에선 다만 홀로 자영(紫英)만을 기록했지.

23 法製頭綱從此盛 두강(頭綱)으로 법제함이 이때부터 성해져서

24 淸賢名士誇雋永 어진 이와 명사들이 깊은 맛을 뽐냈었네.

25 綵莊龍鳳轉巧麗 용봉단(龍鳳團) 비단 장식 도리어 사치로와

26 費盡萬金成百餠 떡차 백 개 만드는데 만금을 허비했지.

27 誰知自饒眞色香 참다운 빛깔과 향 저절로 넉넉해서

28 一經點染失眞性 조금만 오염되면 성품 잃음 뉘라 알리.

29 道人雅欲全其嘉 도인께서 그 어여쁨 온전히 보전하려

30 曾向蒙頂手栽那 몽산(蒙山)의 꼭대기에 손수 심어 길렀다네.

31 養得五斤獻君王 다섯 근을 길러 얻어 임금께 바쳤나니

『백열록』에 수록된 「동다송」2.

32 吉祥蕊與聖楊花 길상예(吉祥蕊)와 성양화(聖楊花)가 다름 아닌 이것일세.

33 雪花雲腴爭芳烈 설화차(雪花茶)와 운유차(雲腴茶)가 매운 향기 앞 다투고

34 雙井日注喧江浙 쌍정차(雙井茶)와 일주차(日注茶)는 강절(江浙) 땅에 떠들썩해.

35 建陽丹山碧水鄕 건양(建陽)과 단산(丹山)은 푸른 물의 고장이라

36 品題特尊雲澗月 제품으로 특별히 운간월(雲澗月)을 꼽는다네.

37 東國所産元相同 우리나라 나는 것도 원래는 서로 같아

38 色香氣味論一功 빛깔과 향 기운과 맛, 효과가 한 가질세.

39 陸安之味蒙山藥 육안차(陸安茶)의 맛에다 몽산차(蒙山茶)의 약효 지녀

40 古人高判兼兩宗 옛 사람은 둘을 겸함 아주 높게 평가했지.

41 還童振枯神驗速 늙음 떨쳐 젊어지는 신통한 효험 빨라

42 八耋顔如夭桃紅 80 먹은 노인 얼굴 복사꽃인 듯 붉네.

43 我有乳泉揖成秀碧百壽湯 유천(乳泉) 샘물 내게 있어 수벽백수탕(秀碧百壽湯) 만들어

44 何以持歸木覓山前獻海翁 어이 지녀 목멱산의 해옹(海翁)께 바칠건가.

45 又有九難四香玄妙用 구난사향(九難四香) 현묘한 작용이 또 있나니

46 何以敎汝玉浮臺上坐禪衆 무엇으로 옥부대(玉浮臺) 위 좌선(坐禪) 무리 가르칠꼬.

47 九難不犯四香全 구난(九難)을 범치 않고 사향(四香) 또한 보전하니

48 至味可獻九重供 지극한 맛 구중궁궐 이바지로 바칠만해.

49 翠濤綠香纔入朝 푸른 물결 초록 향기 조정에 들자마자

50 聰明四達無滯壅 총명함 사방 달해 막혀 체함 전혀 없네.

51 矧爾靈根托神山 신령스런 네 뿌리를 신산(神山)에 의탁하니

52 仙風玉骨自另種 신선 풍모 옥같은 뼈 저절로 별종일세.

53 綠芽紫筍穿雲根 초록 싹과 자줏빛 순 구름 뿌리 뚫고 나니

54 胡靴犎臆皺水紋 뙤놈 신발 물소 가슴 주름진 물결 무늬.

55 吸盡瀼瀼淸夜露 송송 맑은 밤 이슬을 죄다 빨아들인 잎에

56 三昧手中上奇芬 삼매(三昧) 솜씨 거치니 기이한 향 올라온다.

『백열록』에 수록된 「동다송」3.

57 中有玄微妙難顯 그 가운데 현미(玄微)함은 드러내기 어려워서

58 眞精莫敎體神分 참된 정기 체(體)와 신(神)을 나누든 못하리라.

59 體神雖全猶恐過中正 체와 신이 온전해도 중정(中正) 잃음 염려되니

60 中正不過健靈倂 중정이란 건(健)과 령(靈)이 나란함에 불과하네.

61 一傾玉花風生腋 한번 옥화(玉花) 기울이자 겨드랑이 바람 일고

62 身輕已涉上淸境 어느새 몸 가벼워 상청경(上淸境)을 노니누나.

63 明月爲燭兼爲友 밝은 달 등촉 삼고 아울러 벗을 삼아

64 白雲鋪席因作屛 흰 구름 자리 깔고 인하여 병풍 되네.

65 竹籟松濤俱蕭凉 대바람 솔바람이 온통 모두 서늘하여

66 淸寒瑩骨心肝惺 청한(淸寒)함 뼈 저미고 심간(心肝)마저 오싹해라.

67 惟許白雲明月爲二客 흰 구름과 밝은 달을 두 벗으로 허락하여

68 道人座上此爲勝 도인의 좌석 위에 이것으로 ‘승(勝)’ 삼으리.

『백열록』에 수록된 「동다송」4.

「동다송」의 내용 구성과 의미

「동다송」은 본문만 모두 68구 434자에 달하는 장시다.

‘동다송’이란 동다(東茶), 즉 우리나라 차를 찬송한다는 뜻이다.

우리나라 차 역사를 시로 정리하겠다는 야심찬 의도였다.

전체 내용은 크게 5부분으로 나뉜다.

첫번째는 1구에서 10구까지의 서설이다. 차의 덕성과 효능을 노래했다.

차의 연원, 흰 꽃과 황금빛 꽃술, 푸른 가지와 새 혀 같은 싹 등 차꽃과 차잎의 생김새를 노래했다.

두 번째 단락은 11구에서 36구까지다.

상고의 염제(炎帝)로부터 한(漢)․수(隋)․당(唐)․송(宋)까지의 차에 얽힌 고사를 통시적 맥락으로 소개했다.

처음 연원에서부터 점차 차의 비중이 높아지는 당송에 이르기까지 효과적이고 적절한 고사 배치로

중국차의 연원과 역사를 간추렸다.

세 번째 단락은 37구에서 40구까지다.

동다(東茶) 즉 우리차의 색향기미(色香氣味)가 중국에 조금도 못하지 않다는 주장을 펼쳤다.

초의는 그 논거를 『동다기(東茶記)』에서 찾았다.

하지만 막상 「동다송」 전체 68구에서 우리 차에 관한 내용이 단지 4구에 지나지 않는 것은 대단히 실망스럽다.

네 번째 단락은 41구에서 56구까지이다.

환동진고(還童振枯)하는 차의 효능과 구난사향(九難四香)의 단계, 차의 성질과

『다경』에 보이는 떡차의 모양 등을 자세히 설명했다.

다섯째 단락은 57구에서 68구 끝까지이다.

체(體)와 신(神)의 조화를 이뤄 중정(中正)을 얻어 건(健)과 령(靈)의 상태를 유지하는

차 끓이는 요체를 설명하고, 마무리 덕담으로 맺었다. 이 부분은 「다신전(茶神傳)」의 내용을 압축했다.

이제 「동다송」의 자료적 의미와 한계, 독법 상의 문제점을 간략하게 정리한다.

「동다송」은 우리 차 문화사에서 대단히 희귀한 보배로운 저술이다.

차에 대한 전문 저술이 거의 없는 우리 현실에서 단연 이채를 발한다.

차에 관한 초의의 해박한 지식과 정심한 이해가 잘 녹아들었다.

처음 차의 외양에서 시작하여, 간추린 차사(茶史)를 정리하고, 끝에 가서 우리 차의 우수성을 말한 뒤

, 차의 효능과 성질, 차를 끓이는 방법까지 총정리한 압축적이고 완결적인 서술이다.

다만 그 내용 은 제목과 달리 ‘동다(東茶)’에 대한 내용이 너무 빈약하다.

우리차의 맛과 약효가 중국차만 못지 않다고 한 것이 고작이다.

이 4구만 빼면 이 시는 그냥 『다송(茶頌)』이라 하는 것이 더 합당하다.

협주에 지리산 화개동 차에 대한 설명이 있으나 당시 우리의 차에 대한 몰이해를 탄식한 내용에 가깝다.

중국과 다른 우리의 채다 시기에 대한 설명도 있다.

하지만 「동다송」이란 제목에 걸맞는 내용은 턱없이 부족하다.

처음 홍현주가 초의에게 주문한 것은 다도(茶道) 일반에 관한 설명이었고,

초의의 「동다송」 또한 이 취지에 충실하게 답한 내용으로 구성되어 있다.

요컨대 「동다송」은 다도 일반에 대한 요약적 소개에 더 주안이 놓인 글이다.

또한 「동다송」에 인용된 문헌 고사는 대부분 육우의 『다경』과 육정찬의 『속다경』,

그리고 『군방보(群芳譜)』의 범주를 넘어서지 않는다. 지나친 확대 해석과 과도한 의미 부여는 곤란하다.

또 한 가지, 단락별로 끊어 읽는 기존의 독법에 큰 문제가 있다.

「동다송」의 일반적인 풀이를 보면 17송이니 31송이니 하여 마치 초의가 「동다송」을 단락구분을 두어

지은 것처럼 설명하는 것을 자주 본다. 흔히 알려진 다예관본(茶藝館本) 「동다송」은 필사하면서

중간중간 빈칸을 채우지 않고 마치 단락을 바꾼 것처럼 베껴 적었다.

이를 연구자들이 끊어 읽는 호흡단위로 착각하면서 분장설이 하나의 정설처럼 굳어진 것이다.

협주를 배제한 채 시의 본문만 줄달아 읽어보면 하나의 서사가 장강대하로 흘러가는 가운데

차 일반론과 우리차의 역사를 펼친 것이어서, 이것을 무려 31개의 토막으로 나눠 읽거나

17개의 단락으로 끊어 읽는 것은 설명의 편의를 위해서도 적절치 않고,

초의 자신의 원래 의도와도 전혀 맞지 않는다.

특히나 협주가 달린 대목을 단락 개념으로 끊어 읽는 것은 민망스럽기 짝이 없는 독법이다.

이렇게 읽어서는 전체 글의 구조가 드러날 수 없다.

이 시기 차시에서 『동다송』의 경우처럼 시 구절 중간에 풀이를 다는 것은 매우 흔한 현상이다.

칠불암 아자방 부엌.

「다신전(茶神傳)」의 의미

「다신전」은 초의의 저작이 아니다.

「다신전」은 초의가 『만보전서』란 책에서 차 관련 부분을 따로 베껴 묶은 것이다.

초의는 왜 「다신전」을 베꼈을까?

「다신전」의 내용이 실려 있던 『만보전서』는 어떤 책인가?

초의는 하필이면 정통 다서도 아닌, 백과사전 속에 실려 있는 차관련 기록을 옮겨 적고,

여기에 거창하게 「다신전」이란 이름을 붙였을까? 이글에서 알아볼 참이다.

「다신전」은 왜 베꼈나?

무자년(1828) 장마철에 방장산 칠불아원(七佛亞院)으로 스승을 따라 갔을 때 베껴 써서 내려 왔다.

다시 정서하려 했으나 병 때문에 마무리 짓지 못했다.

수홍(修洪) 사미가 이때 시자방(侍者房)에 있었다.

다도(茶道)를 알고자 베껴 쓰려 하였으나, 그 또한 병으로 마치지 못했다.

그래서 참선의 여가에 억지로 붓을 들어 끝을 보았다.

시작이 있으면 끝이 있다는 것이 어찌 군자만을 위한 말이겠는가?

총림(叢林)에도 간혹 조주(趙州)의 유풍(遺風)이 있다.

하지만 모두들 다도는 모르므로 베껴 써서 보이니 두려워할 만하다.

경인년(1830) 2월 휴암병선(休菴病禪)은 빈창에서 화로를 끼고 앉아 삼가 쓴다.

이 글은 초의가 「다신전」 필사를 마치고 1830년 2월에 쓴 글이다.

그는 2년 전인 1828년에 지리산 옥부대(玉浮臺) 칠불선원의 아자방(亞字房)에 스승을 모시고 갔다.

당시 그곳에 비치되어 있던 『만보전서(萬寶全書)』에 실린 명나라 때 장원(張源)이 지은

「다록(茶錄)」을 채록해서 정리해둔 내용을 베껴 써온 일이 있다.

절집에도 간혹 조주(趙州) 끽다(喫茶)의 유풍이 있지만,

절의 승려들이 대부분 다도를 아예 모르므로 이들을 교육하기 위한 목적에서 이를 베낀다고 했다.

『다신전』뒷면. 아모레퍼시픽미술관 소장.

당시 초의는 칠불선원의 승려들이 끓여 내온 차를 보고 큰 충격을 받았다. 구체적인 내용은 「동다송」의 협주에 자세하다.

지리산 화개동에는 차나무가 4,50리나 군집하여 자란다. 우리나라 차밭 중에 넓기로는 이보다 더 한 것이 없다. 골짝에는 옥부대(玉浮臺)가 있고, 옥부대 아래로 칠불선원이 있다. 좌선하는 승려들은 늘 뒤늦게 쇤 잎을 따서 햇볕에 말린다. 하지만 나물국 삶듯 솥에서 끓여, 짙고 탁하고 빛깔이 붉으며, 맛은 몹시 쓰고 떫다. 참으로 이른 바 ‘천하의 좋은 차가 속된 솜씨에 흔히 망가지고 만다.’는 것이다.

칠불선원의 승려들이 끓여내 온 차는 차가 아니라 숫제 나물국이었다. 일창일기(一槍一旗)의 여린 잎이라도 시원찮을텐데 다 쇤 잎을 따서, 찌고 덖어 말리는 것도 아니라 그저 햇볕에 말린 후 아예 국 끓이듯 푹 삶아 내오니, 맛은 입에 댈 수도 없으리만큼 쓰고 떫었고, 빛깔은 붉고 진하고 탁했다. 차잎 채취 시기와 가공 방법, 차 끓이는 방식까지 어느 하나 제대로 된 것이 없었다.

초의가 『동다송』 중 위 인용의 본문에서 “무엇으로 너희 옥부대 위에서 좌선하는 무리들을 가르칠꼬.

(何以敎汝玉浮臺上坐禪衆)”라고 안타까워하며, 다도를 아는 이가 하나 없는 현실을 개탄한 것을 보면

당시 절집의 음다문화가 일반적으로 알려진 것과는 달리 거의 황무지나 다름 없었음을 알 수 있다.

사오십리나 되는 드넓은 차밭을 갖춘 쌍계사 승려들의 차문화가 이 지경일진대,

여타 다른 곳이야 말할 필요도 없는 것이다.

초의가 머물던 대둔사에도 세상에서 말하는 대둔 다맥이란 것이 이어져 왔다면

수홍 사미가 다도를 배우겠다고 「다신전」을 등초하는 일은 아예 없었을 것이다.

뒤에 따로 살피겠지만 제자인 범해(梵海) 각안(覺岸) 스님의 「차약설(茶藥說)」같은 글을 보면

초의 이후로도 대둔사에서조차 차 마시는 일이 일상화되지 않았음을 알 수 있다.

차에 대한 승려들의 무지를 통탄하던 초의는 이것으로 그들을 가르치고, 내친 김에 자신도 한 벌 베껴 써 왔다.

초의는 위 글을 썼던 1830년 가을에 자신이 만든 단차를 서울로 가져가서 ‘전다박사(煎茶博士)’의 소리를 들었던 터였다.

이미 육우의 『다경』이나 그밖에 여러 문헌도 섭렵했을 터이니, 새삼 『만보전서』에 실린 요점 정리가 요긴했을 것 같지는 않다.

그런데도 그는 굳이 베껴왔다. 그 이유는 이 책의 정리가 실용에 맞게 항목화 되어 있어,

대둔사의 승려들에게도 다도 학습의 교재로 적절하겠다 싶어서였을 것이다.

그리고 실제로 다도를 알고 싶어 하는 수홍 사미에게 내버려 두었던 「다신전」을 베껴 쓰게 하고,

수홍이 아파 필사가 여의치 않자, 아예 자신이 붓을 들어 한 벌 등초를 마무리 지었다.

막상 「다신전」은 전체 내용이래야 십여 쪽 22항목 1,400여 자에 지나지 않는,

한 나절이면 베껴 쓰고도 남을 만큼의 적은 분량이다.

결국 초의에게 「다신전」은 자신을 위한 것이기 보다, 차를 모르는

무지한 승려들에게 다도를 보급하여, 제대로 된 차를 만들게 하기 위한 교육용 교재였던 셈이다.

또한 그간 자신이 실전으로 쌓은 제다와 음다의 노하우를 정리하고,

불합리하거나 우리 실정에 맞지 않는 부분을 조절하는데도 이 책은 중요한 지침이 되었다.

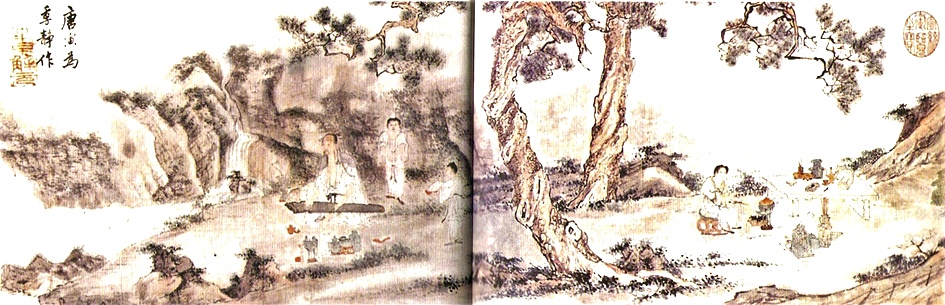

선차도(禪茶圖). 일지 作.

「다신전」과 초의의 제다법

초의가 칠불선원의 책장에서 본 『만보전서』는 어떤 책인가? 명말청초에 중국에서 간행된 백과사전이다. 명말 강남 지역의 문인과 출판업자들이 민간에서 필요로 하는 각종 지식정보를 편집 분류해서 엮은 것이다. 『만보전서』는 당시 조선에 불어 닥친 웰빙 열풍에 편승하여 아주 인기 있던 책이었다. 원본을 구하지 못한 사람들은 가진 사람에게서 책을 빌려다가 자신에게 꼭 요긴한 내용만 간추려서 축약본을 많이 만들었다. 『만보촬요(萬寶撮要)』란 제목의 책도 있다. 『만보전서』 중에 가장 중요한 내용만 베껴 정리했다는 뜻이다. 민간의 수요도 만만찮아 우리말로 풀이한 17책 분량의 『만보전서언해』까지 나왔다. 70년대 우리나라 어느 가정에나 한권쯤은 있게 마련이었던 가정생활백과와 같은 종류의 책이 바로 『만보전서』였다.

그러고 보면 『만보전서』는 그리 귀한 책이 아니었다.

그렇다면 초의 같은 전문가가 어째서 이런 수준의 책자를 베껴 썼을까?

초의의 차 이론 수준이 고작 이런 정도였단 말인가?

이미 말했듯 「다신전」은 초의 자신을 위한 것이기 보다는 차에 무지한 승려들의 교육용 교재를 염두에 둔 초사(抄寫)였다.

여기에는 『만보전서』에 수록된 차 관련 내용이 실용 중심으로 항목화 되어 있는 점도 크게 작용했다.

육우의 『다경』처럼 관념적인 내용이나 불필요한 군더더기도 없었다.

기술도 현학적이지 않고 내용은 이해가 쉬웠다.

무엇보다 육우가 『다경』에서 설명한 송대의 차는 당시 실제 마시던 차와는 상당한 차이가 있었고,

제법이나 음다 환경에 대한 설명 또한 실제와 달랐다.

그런데 『만보전서』의 내용은 당시의 음다풍과 차이가 없는 실제 적용이 가능한 것이었다.

이런 점 때문에 초의는 『만보전서』를 초사하였고, 이는 그간 자신이 적용해 온 제다법을

한번 점검해보고 개선하는 좋은 계기를 마련해 주었을 것이다.

다신전」에 기록된 내용을 초의의 제다법과 음다법으로 보아도 괜찮을까? 그렇지는 않다.

우선 초의가 만든 차는 구증구포의 떡차 또는 단차였다. 크기도 큰 것과 작은 것이 있었다.

추사의 편지를 보면 초의가 산차도 만들지 않은 것은 아니지만, 극히 소량이었다.

하지만 「다신전」에는 구증구포의 떡차와 관계된 내용은 없고, 제다나 음다의 내용 모두 떡차 아닌 산차를 전제로 한 것이다.

심사정의 「탁족시명(濯足試茗)」(부분). 간송미술관 소장.

「다신전」의 7번째 항목인 「탕용노눈(湯用老嫩)」을 보자.

채군모(蔡君謨)는 탕(湯)에 여린 것을 쓰고 쇤 것은 쓰지 않았다.

대개 옛 사람이 만든 차는 만들면 반드시 절구질 하고, 절구질 하면 반드시 갈며, 간 것은 꼭 체질하여,

차가 티끌이나 가루처럼 날리기 때문이다. 이때 약제를 섞어 찍어서 용봉단을 만든다.

끓인 것을 보면 다신(茶神)이 바로 뜨는데, 이는 여린 것을 쓰고 쇤 것은 쓰지 않기 때문이다.

오늘날 만든 차는 체질하거나 맷돌에 갈지 않아 온전히 원래의 형체를 갖추고 있다.

이것을 끓이는 것은 모름지기 물이 순숙(純熟) 해야만 원신(元神)이 비로소 펴 나온다.

그런 까닭에 ‘끓이는 것이 모름지기 오비(五沸)는 되어야 차가 세 가지 기이함을 아뢴다’고 말한다.

“끓이는 것이 모름지기 오비(五沸)는 되어야 차가 세 가지 기이함을 아뢴다.湯須五沸, 茶奏三奇”는 말을 인용했다.

순숙(純熟)한 물에 차를 끓인다고 했는데, 6번째 항목 「탕변(湯辨)」을 보면

순숙한 쇤 물이란 물이 완전히 끓어 아무 소리가 나지 않는, 김이 곧장 치솟는 상태의 물을 가리킨다.

예전 단차를 끓일 때의 물 상태와 산차를 끓일 때의 물 상태가 같지 않음을 설명한 대목이다.

9번째 항목 「투다(投茶)」에도 처음부터 물과 함께 끓이지 않고 끓인 물에 차를 넣는 여러 방법을 다루었다.

이렇게 보면 구증구포 단차인 초의차와 「다신전」에서 설명하고 있는 포법(泡法)은 서로 맞지 않는다.

「다신전」에서 제시한 포법을 초의의 포법으로 동일시한 결과,

오늘날 초의차를 엽차 형태의 산차로 보는 견해가 일반화되어 있다.

하지만 실제 문헌 기록상에 보이는 초의차의 제법이나 실제로 행한 포법과 「다신전」은 전혀 일치하지 않는다.

좀더 꼼꼼한 점검이 필요한 대목이다. 이에 대해서는 초의차의 실체를 논하면서 꼼꼼히 점검하겠다.

정리하면 다음과 같다.

초의는 「다신전」을 보기 전에 이미 차에 대해 일가견을 지녔던 상태였다.

그러다가 칠불선원에서 「다신전」을 베껴 오면서 차의 이론적 부분에 대해 더 깊이 생각하는 계기를 얻었다.

이후 그는 「다신전」에서 설명하고 있는 채다(採茶)에서 포법(泡法)에 이르는 내용을

꼼꼼히 점검하며 실제에 적용해 보았던 듯하다.

첫 번째 항목인 「채다(採茶)」에는 차 따는 시기를 곡우 전 닷새가 으뜸이고, 곡우 지난 닷새가 그 다음이며,

그 다음 닷새가 또 그 다음이라고 적혀 있는데, 「동다송」 제 55, 56구의 주석에 이 내용을 소개한 뒤,

“우리나라 차에다 이를 시험해 보니, 곡우를 전후해서는 너무 일렀다.

마땅히 입하 전후로 해야 알맞은 때가 된다”고 적고 있는 것이 바로 그런 적용의 예이다.

초의가 떡차 외에도 산차, 즉 잎차를 만들기 시작한 것도 「다신전」을 읽은 이후의 일로 보인다.

하지만 실제로 초의차에 관한 각종 기록을 종합해 보면, 이후로도 초의차의 주종이 여전히 떡차였던 것은 너무도 명백하다.

지리산 칠불사에 세워진 초의선사 다신탑비.

다신의 정체

한편 초의가 이 책을 베낀 후 제목을 「다신전(茶神傳)」으로 고쳐 붙인 사실이 흥미롭다.

다신(茶神), 즉 차의 신에 대한 전기(傳記)란 뜻이다. 차를 의인화, 신격화 하여 그 일대기를 정리한다는 의미다.

말하자면 초의는 ‘다신이란 무엇인가?’가 이 책의 주제라고 공개적으로 천명한 셈이다.

정작 그 내용은 차를 따서 만들고, 보관하는 방법. 차 끓이고 차 마실 때 유의사항,

물의 선택과 차 마시는 도구 등을 23개 항목으로 정리한데 지나지 않는다.

이 절차와 유의사항을 고려하여 제대로 된 도구를 써서 차를 마신다면 ‘다신(茶神)’과 만나게 되리라는 뜻이다.

『만보전서』에서 「다경채요」 부분을 숙독한 후, 다도(茶道)를 다신(茶神)과 만나는 과정과 절차로 이해하고,

전체 책의 키워드를 ‘다신(茶神)’이란 두 글자로 압축해 낸 초의의 눈매가 맵다.

다신(茶神)이란 무엇을 말한 것인가? 그 해답은 「다신전」과 『동다송』 속에 반복적으로 나온다.

차 마시는 일은 차와 물의 조화에서 이루어진다.

그러자면 무엇보다 찻잎을 제 때에 따서 법대로 볶아, 제대로 된 차를 만드는 것이 선결과제다.

여기에는 차의 감별이나 보관도 포함된다. 그 다음은 물이다. 좋은 물이 아니고는 차 맛을 낼 수가 없다.

그런데 이 물은 그냥 물이 아니고 불과 함께 있는 물이다.

즉 물을 끓이되 차의 성질이 극대화되도록 알맞게 끓여야 한다.

여기서 차 끓이기에 좋은 물을 선택하고 물을 끓이는 방법에 대한 터득이 요구된다.

차와 물이 만나는 것이 포법(泡法)이다. 좋은 물이 알맞게 끓었을 때 좋은 차를 적당량 넣어야 한다.

이 가운데 어느 하나만 어긋나도 다신(茶神)과 만날 수 없다.

다도(茶道)란 무엇인가?

차와 물과 불이 최상의 조합으로 만나 다신(茶神)을 불러내는 과정에서 얻는 깨달음의 경지다.

그리고 그 경지에 이르기 위해 필요한 일체의 과정과 절차를 익히는 것이다.

「다신전」에서 다신과 관련된 논의를 간추려 살펴 보자. 먼저 「품천(品泉)」이다.

차는 물의 신(神)이고, 물은 차의 체(體)다. 진수(眞水)가 아니고는 그 신(神)을 드러내지 못하고,

정차(精茶)가 아니면 그 체(體)를 엿보지 못한다.

육체 안에 정신이 깃든다. 차가 정신이라면 물은 육체다.

차를 뜨거운 물에 넣어 차의 진액을 우려내는 것을 생각하면 이해가 쉽다.

좋은 물이 아니면 다신(茶神)은 나타나지 않는다. 차가 제 맛을 낼 수 없다는 뜻이다.

건강한 육체에 건강한 정신이 깃드는 것과 같다.

물이 아무리 좋아도 제대로 법제한 차가 아니면 물맛을 알 수가 없다.

이 둘의 절묘한 결합, 정신과 육체의 조화를 통해서만 다신(茶神)은 비로소 제 모습을 드러낸다.

다시 「화후(火候)」다.

문화(文火)가 과하면 물의 성질이 부드럽다. 부드러우면 물은 차에게 항복하고 만다.

무화(武火)가 승하면 불의 성질이 매섭다. 매서우면 차가 물에 통제를 받는다.

모두 중화(中和)가 되기에는 부족하다. 차 끓이는 사람의 요지(要旨)가 아니다.

문무(文武)의 화후(火候)를 조절하는 법을 논한 대목이다.

문화와 무화는 물과 불의 힘이 어느 한쪽으로 쏠릴 때 생긴다.

불기운이 약한 문화에 차를 넣으면 물에서 차는 제 성질을 부리며 신(神)을 내놓지 않는다.

무화는 불의 기세가 세므로 차는 꼼짝도 못하고 물에 휘둘린다.

다신(茶神)은 차와 물의 세력 균형이 중화의 상태를 이룰 때 드러난다. 문화도 안 되고 무화도 안 된다.

그 중간을 찾아야 한다. 이제 「포법(泡法)」이다.

물 끓이기가 알맞게 이루어지면 일어나는 물을 떠서 먼저 다호(茶壺) 가운데 조금만 붓는다.

탕으로 냉기를 제거하고 따라 낸 뒤에 찻잎을 넣는다.

많고 적고를 잘 가늠해야하니 중정(中正)을 잃으면 안 된다. 차 쪽이 무거우면 맛이 쓰고 향이 가라앉는다.

물 쪽이 많으면 색깔이 말갛고 맛이 엷다.

두 차례 우린 뒤에는 또 찬물로 씻어내서 차호를 차고 깨끗이 해야 한다.

그렇지 않으면 차의 향기를 감쇄시킨다.

다관(茶罐)이 뜨거우면 다신(茶神)이 건강치 않고, 차호가 맑으면 물의 성질이 마땅히 살아난다.

조금 기다려 차와 물이 중화를 이룬 뒤에 나눠 따라 마신다.

따르는 것은 너무 빠르면 안 되고, 마시는 것은 너무 늦으면 안 된다.

빠르면 다신(茶神)이 미처 나오지 않았고, 더디면 묘한 향기가 먼저 사라져버린다.

결국 차를 끓이는 것은 부족하지도 넘치지도 않는 중정(中正)과 중화(中和)의 때를 얻기 위한 노력인 셈이다.

결론적으로 다도는 진수(眞水)와 정차(精茶)를 얻고, 문무의 화후를 알맞게 조절하여,

물과 차의 양이 조화를 이루고 온도를 잘 맞춰서 찻잎에서 다신(茶神)을 건강하게 추출해내는 과정을 다룬다.

이것은 인간의 삶 속에 비추어 보더라도 참으로 절묘한 비유가 아닐 수 없다.

정신과 육체의 조화 상태를 유지하고, 문무를 겸비하며, 때의 선후를 잘 판단해 나아가야 할 때와 물러날 때를

알맞게 하는 것이야 말로 이상적인 삶을 가꾸는 최상의 비결이 아닐 것인가? 세상이 나를 알아준다 해도,

내가 명성에 합당한 자질을 갖추지 못했다면 물은 좋은데 차가 나쁜 것이다.

내가 미처 준비되지 않았는데 세상이 나를 부르거나, 내가 준비되었을 때 세상이 나를 받아들일 태세가 되지 않아

서로 어긋나는 것은 문무의 화후가 조화를 잃은 것이다. 물도 좋고 차도 좋고, 화후도 조화를 얻었다.

하지만 내가 과욕을 부려 일을 그르칠 수도 있고, 상황을 너무 낙관해 다 된 밥에 코를 빠뜨리기도 한다.

차와 물이 중화를 얻지 못한 것이다. 「

동다송」 제 55구에서 62구까지는 바로 다신을 드러내는 과정과 효능에 대해 노래하고 있다.

吸盡瀼瀼淸夜露 송송 맑은 밤 이슬을 죄다 빨아들인 잎에

三昧手中上奇芬 삼매(三昧) 솜씨 거치니 기이한 향 올라온다.

中有玄微妙難顯 그 가운데 현미(玄微)함은 드러내기 어려워서

眞精莫敎體神分 참된 정기 체(體)와 신(神)을 나누든 못하리라.

體神雖全猶恐過中正 체와 신이 온전해도 중정(中正) 잃음 염려되니

中正不過健靈倂 중정이란 건(健)과 령(靈)이 나란함에 불과하네.

一傾玉花風生腋 한번 옥화(玉花) 기울이자 겨드랑이 바람 일고

身輕已涉上淸境 어느새 몸 가벼워 상청경(上淸境)을 노니누나.

좋은 차는 체와 신을 온전히 하는 데서 시작된다. 하지만 중정(中正)을 잃으면 소용이 없다.

적정한 양의 차잎을 알맞은 상태로 우려내어 다신(茶神)이 최대로 발현된 상태가 중정이다.

중정을 초의는 건(健)과 령(靈)이 나란한 상태로 설명했다.

체건신령(體健神靈)이요 차건수령(茶健水靈)의 상태다.

초의는 「동다송」 제 59구의 평에서 이를 이렇게 종합했다.

채취함에 묘를 다하고, 만들 때 정성을 다하며, 물은 진수(眞水)를 얻고, 우려낼 때 중화를 얻는다.

체와 신이 서로 조화를 이루고, 건과 령이 나란해진다. 여기에 이르면 다도는 끝이 난다.

간결하게 다도의 정신을 압축 설명한 부분이다.

초의의 차정신이 바로 이 구절 속에 집약되어 있다.

초의의 「다신전」은 초의의 저작이 아니다. 다른 책의 내용을 베껴 적은 것일 뿐이다.

이것을 초의의 저술 목록에 넣는 것은 어찌 보면 초의 자신이 민망해할 노릇이다.

하지만 꼭 그렇지만도 않은 것이,

초의는 책 제목을 심상하게 『다경채요(茶經採要)』란 원래 책제에서 취하지 않고,

일견 엉뚱해 보이는 「다신전(茶神傳)」으로 붙였다.

기호 식품에 불과한 차에 인격성을 부여한 그 발상이 우선 놀랍고,

다도의 핵심이 바로 다신(茶神)의 획득에 있음을 간파한 그 혜안이 놀랍다.

다신의 획득은 오직 중정(中正)과 중화(中和)를 통해서만 가능하니,

인간 삶의 제 양상과 하나도 다를 것이 없다.

그가 「다신전」을 통해 깨달은 다도의 정신은 그대로 「동다송」으로 발전되어,

초의차 사상의 얼개를 이루는 기본 정신으로 확장되었다.

황상이 지은 「초의행 병소서」. 박동춘 소장.

초의와 황상

황상(黃裳, 1788-1863?)은 다산이 가장 아꼈던 강진 시절의 제자다.

두 사람은 유배 초기 동문 밖 주막집에서 열었던 서당의 강학에서 처음 만났다. 황상은 이때 15세의 소년이었다.

이후 다산이 초당으로 거처를 옮기기 전까지 그는 스승의 손과 발이 되어 부지런히 배우고 익혔다.

다산이 그에게 쏟았던 사랑과 그의 눈물겹도록 진솔한 성정은 이미 여러 차례 다른 지면을 통해 발표한 바 있다.

이 글에서는 황상이 초의에게 써준 차 관련 시문을 통해 두 사람의 교유와 차문화사의 알려지지 않은 한 부분을 정리하고자 한다.

추사와 황상

황상이 주막집 서당에 나온 지 며칠 지나 다산은 황상에게 이른바 삼근계(三勤戒)의 가르침을 글로 적어 주며 그를 분발시켰다.

1802년의 일이다. 황상은 다산의 글에 감격하여 죽을 때까지 스승의 가르침만 생각하며 이를 실천하며 살았다.

다산은 1804년 4월, 황상이 학질을 앓으면서도 끝내 눕지 않고 책을 초서(鈔書)하는 것을 보고,

그 강인한 의지와 향학열에 감동해서 “훗날의 성취는 말할 것이 없으리니, 이 일 보매 나보다 한층 더 높겠구나.

他年成就且休說, 卽事視我高一層”라고 칭찬하며 「절학가(截瘧歌)」 즉 ‘학질 끊는 노래’를 지어주었으리만치

그를 아꼈다. 다산의 아들 정학연(丁學淵)이 아버지를 찾아와 고성암(高聲菴)에 머물 때

함께 두륜산 유람을 따라나섰던 것도 황상이었다.

다산이 거처를 초당으로 옮기면서, 황상은 부친상을 당하고 이후 가계를 책임져야 하는 상황 등으로 인해

초당의 강학에는 참여하지 못했다. 그는 백적산(白積山)으로 들어가 은거하였다.

이후 40년간 세상에 발을 들이지 않고 오로지 스승의 가르침을 실천에 옮기면서 땅을 일구며 살았다.

그러다가 1848년 제주의 유배지에서 황상의 시를 본 추사가 깜짝 놀라 그 시를 높이 평가하면서

그의 존재는 다산이 세상을 뜬 지 십여 년 뒤인 60세 이후에야 비로소 세상에 알려졌다.

다음은 추사가 다산의 아들 정학연에게 보낸 편지의 한 대목이다.

제주에 있을 때 한 사람이 시 한 수를 보여주는데, 묻지 않고도 다산의 고제(高弟)임을 알겠더군요.

그래서 그 이름을 물었더니 황 아무개라고 합디다.

그 시를 음미해보니 두보를 골수로 삼고 한유(韓愈)를 골격으로 삼았더군요.

다산의 제자를 두루 꼽아 보더라도 이학래(李鶴來) 이하로 모두 이 사람에게 대적할 수 없습니다.

또 들으니 황 아무개는 비단 시문이 한당(漢唐)과 꼭 같을 뿐 아니라, 사람됨도 당세의 고사(高士)여서

비록 옛날 은일의 선비라 해도 이보다 더할 수는 없다더군요.

뭍으로 나가 그를 찾았더니 상경했다고 하므로 구슬피 바라보며 돌아왔습니다.

귀양에서 풀려 뭍에 오른 추사가 가장 먼저 찾은 사람이 바로 황상이었다.

이때 황상은 정학연을 만나기 위해 서울로 올라가 있었으므로, 두 사람의 첫 만남은 어긋나고 말았다.

이후 황상을 처음 만난 추사와 그의 동생 산천(山泉) 김명희(金命喜,1788-1857) 형제는

그의 시와 인간에 반해 다투어 황상의 시집에 서문을 써주었다.

또 아버지에 대한 독실한 마음에 감동한 정학연 형제가 그를 아껴 왕래하고 두 집안 사이에

정황계(丁黃契)까지 맺은 사연이 경향간에 알려지면서 황상은 비로소 세상에 이름을 드러낼 수 있었다.

추사는 “장안에는 알아주는 사람이 없고, 다만 우리 형제가 알아준다.(長安無知者, 惟吾兄弟知之)”고 하고,

“지금 세상에 이런 작품은 없다.(今世無此作矣)”라 할 만큼 황상을 아꼈고,

그의 시에 대해 높은 평가를 남기는 한편, 그를 위해 글씨도 여러 점을 써주었다.

초의와 황상의 만남

황상과 초의의 첫 만남은 언제 이루어졌을까? 초의가 다산을 처음 만난 것이 1809년이었으므로,

두 사람은 20대 초반에 다산초당에서 잠깐 한번 만났던 듯하다.

이후 황상이 초의를 다시 찾게 된 데는 추사와의 만남이 결정적이었다.

황상을 만난 추사는 그에게 초의에 대해 입이 마르게 칭찬했고, 차와 관련한 대화도 많이 오갔던 듯하다.

그 전후 사정을 알 수 있는 자료가 최근 강진 쪽에서 나왔다.

「초의행(艸衣行) 병소서(幷小序)」이란 제목이 붙은 필사본 미정고(未定稿)로 황상의 알려지지 않은 작품이다.

이 작품은 황상의 문집인 『치원유고(巵園遺稿)』에도 누락된 것으로,

두 사람의 만남과 이후의 경과를 이해하는 데 없어서는 안 될 소중한 자료다.

이제 살펴 볼 「초의행」은

황상이 1849년 40여년 만에 대둔사 일지암으로 초의를 찾아가 재회한 후의 소감을 쓴 장시다.

조선 후기 차문화의 성지라 할 일지암에 대한 귀중한 정보가 담겨 있고,

추사의 대표작 「명선」과 관련된 언급도 있어 특히 주목을 요한다.

앞에 전후 사정을 적은 병서(幷序)가 있고, 이어 7언 26구 182자에 달하는 장시가 실려 있다. 전문을 싣는다.

내가 어려서 다산 선생께 학습하였다. 초의는 이때 옷을 잠시 □□(원문 1자결)하지 않았다.

참구하여 찾다가 선생님께 이르렀는데, 내가 한번 만나보고는 그만두고 돌아가

백적산 가야 들에서 밭을 갈며 자취를 감추고 빛을 숨긴지가 어언 40여 해가 된다.

혹 진주(陳州)에서 온 사람 중에 그와 비슷한 사람을 만나면 마음에 잊지 않았다.

금년 기유년(1849)에 열상(洌上)에서 돌아와 대둔사의 초암으로 초의를 찾아갔다.

눈처럼 흰 머리털과 주름진 살갗이었으나 처음 대하는 못 보던 사람 같지 않았다.

그 말을 듣고 그 행동을 보니 과연 초의임에 틀림없었다.

추사 선생께서 주신 손수 쓴 글씨를 보기를 청했다.

「죽로지실(竹爐之室)」과 「명선(茗禪)」 같은 글씨의 필획은 양귀비나 조비연의 자태여서

자질이 둔한 부류가 감히 따져 말할 만한 것이 아니었다.

밝혀 놓고 새벽까지 얘기하다 뒷기약을 남기고서 돌아왔다.

「초의가」를 지어서 부쳐 보낸다.

一見草衣見所稀 초의를 한번 보매 드문 모습니

不能棄置歌艸衣 버려 둘 수 없어서 「초의가」를 부르노라.

竹爐之室危如葉 죽로지실(竹爐之室) 위태롭기 나뭇잎과 한가지요

一片草戶不設扉 한 조각 얽은 문은 사립조차 안 달았네.

虎過庭心人去後 사람이 떠난 뒤에 범이 뜰을 지나가고

人度菴際虎亦歸 사람이 있을 때는 범 또한 돌아가네.

多蓄秋史先生筆 추사선생 글씨를 많이도 쌓아두었는데

蘭亭繭紙不敢輝 「난정서」 쓴 견지(繭紙)조차 감히 빛이 안 나누나.

陰陽體勢出字外 음양의 체세(體勢)가 글자 밖에 넘나거니

生走龍蛇動蛜蝛 용과 뱀이 꿈틀대고 벌레가 꾸물대듯.

若使東坡今在世 소동파가 만약에 지금 세상 살았다면

購之百金兼珠璣 백금과 보옥으로 이를 구입 하였으리.

十尋翠竹香滿戶 열길 되는 푸른 대가 문 가득 향기롭고

枝條入櫩故相依 처마에 든 가지는 서로 기대 의지하네.

處處多竹誰爲俗 여기저기 대밭이라 속되다 뉘 여기리

草衣之竹轉芳菲 초의의 대나무는 외려 향기로운 것을.

又有池畔花影亂 게다가 못가엔 꽃 그림자 어지러워

風微水紋紅欲肥 미풍에 물결 지면 붉은 꽃 어여쁘네.

魚不驚人自由在 고기는 겁이 없어 자유로이 노니나니

主人於此樂天機 주인은 이곳에서 천기(天機)를 즐기누나.

野客新到問所事 손님이 새로 와서 하는 일을 물어보면

但道看竹日無違 날마다 어김없이 대를 보며 지낸다고.

自疑著脚蓬萊洞 나도 몰래 봉래동에 들어왔나 의심하니

爛柯碁局想依俙 신선놀음 썩은 도끼 아득히 생각난다.

我有山房名一粟 내게도 일속(一粟)이란 이름의 산방 있어

唯有太古山長圍 태고 적 산 그늘이 길게 둘러 서있다네.

일속산방에서 눈 오는 밤, 백적초부 치원 황상. 미정고.

(一粟雪夜, 白磧樵夫巵園黃裳 未定稿.)

이 작품은 황상이 1849년 겨울에 정학연 형제 및 추사 형제와 만나고 돌아와 지은 것이다.

이 시는 여러 면에서 뜻 깊은 정보들을 담고 있다.

첫째, 황상과 초의의 재회는 20대 초반 이후 40년 만이었다.

황상은 20대 초반에 다산초당으로 찾아온 초의를 한번 만난 적이 있고, 이후 무려 40여년 간 그를 보지 못했다.

1849년 황상은 서울 걸음을 한 길에 그곳에서 한동안 다산의 아들 정학연 형제와 추사 형제의 거처를 왕래하며 지냈다.

서울에서 초의 이야기를 귀에 못이 박히도록 들었던 황상은 새삼 옛날 생각이 나서 고향에 내려온 후 40여년 만에

불쑥 대둔사 일지암으로 초의를 찾아갔던 것이다. 처음 마주 한 두 사람은 서로를 잘 알아보지 못할 정도였다.

당시 초의가 64세, 황상은 62세였다.

둘째, 두 사람의 재회는 추사와의 인연이 계기가 되었다.

황상은 초의를 만난 후에 대뜸 추사의 글씨를 보여줄 것을 청한다.

초의가 추사의 글씨를 많이 소장하고 있음을 익히 알고 있었던 것이다.

황상은 초의와 추사와의 왕래에 대해 잘 알고 있었고,

방문 목적 중의 하나가 추사의 글씨를 보려는 뜻도 있었다.

셋째, 황상의 요청에 초의가 꺼내 보여준 글씨는

「죽로지실(竹爐之室)」과 「명선(茗禪)」 외에 여러 점이었다.

황상은 그 글씨의 필획이 양귀비나 조비연의 자태인 듯 아름다워서

자신처럼 자질이 둔한 부류가 감히 따져 말할 만한 것이 아니었다고 했다.

이어 시에서는, 선사가 추사의 글씨를 많이 간직하고 있는데,

왕희지가 견지(繭紙)에 썼다는 「난정서(蘭亭序)」보다도 더 훌륭하다고 했다.

음양의 체세가 글자 밖에 넘나서 용과 뱀이 꿈틀대고 벌레가 꾸물대는 듯하다고 적었다.

만약 소동파가 지금 세상에 살아 있었다면, 추사의 이 글씨를 백금과 보옥으로 맞바꾸었으리라고 칭찬했다.

이로써 여러 해 째 진안(眞贋) 시비에 휘말려 있는 「명선(茗禪)」이

추사가 초의에게 직접 써준 친필임을 사실로 확인된다.

넷째, 이 작품은 일지암의 뒷 시기 풍경을 상세하게 증언한다.

앞서 본 일지암 관련 글에서 1835년에 쓴 소치의 글이나 1839년에 쓴 진도 사람 속우당의 글보다

10년도 더 지난 뒤에 쓴 작품인 때문이다.

초의의 거처인 일지암이 추사가 지어준 이름인 죽로지실로 불렸고,

규모는 거의 허물어져 가기 직전의 초라한 띠집이었음이 확인된다.

풀잎을 얽어 만든 문은 시늉만 했을 뿐 사립의 형태를 갖춘 것도 아니었다.

문 앞에는 대숲이 향기롭고, 처마 밑에는 이런 저런 나뭇가지들이 얽혀 있었다.

못가엔 화단이 있어 꽃 그림자가 연못에 어리고, 못에는 물고기가 아무 걱정 없이 헤엄쳤다.

손님이 찾아와 온 종일 어찌 지내느냐고 물으면 초의는 대숲을 바라보며 하루를 보낸다고 대답했다.

황상은 그런 모습을 보며 여기가 바로 봉래산 신선의 거처가 아니겠느냐고 선망했다.

교유와 걸명시(乞茗詩)

황상의 「초의행」을 받은 초의는 몹시 기뻐하며 답례로 위 시에 차운하여 「일속암가(一粟菴歌)」를 지어 주었다.

그 병서(幷序)의 뒷 부분에서 초의는 이렇게 적었다.

기유년(1849) 겨울에 나를 방문해서 옛날 이야기를 나누고, 돌아가 「초의행(艸衣行)」 한 수를 부쳐왔다.

그 운자를 써서 「일속산방가(一粟山房歌)」를 지어 사례한다.

이어 시에서는 일속산방의 태고연한 분위기를 상세히 묘사한 후, 끝에서 이렇게 시상을 맺었다.

雪窗閑題艸衣行 눈 오는 창 한가롭게 「초의행」을 지으니

雲情鶴態想依俙 구름 마음 학의 자태 어렴풋이 떠오르네.

新庄幽趣不言一 새 집의 깊은 운치 한 마디론 할 수 없어

只道太古山長圍 다만 겨우 태고적 산 집 둘러섬 말을 하네.

그러니까 본고에서 처음 공개하는 위 황상의 작품은 바로 초의가 자신의 시집에서 말한 그 「초의행」인 셈이다.

이렇게 서로의 거처를 두고 시를 나눈 이후, 두 사람의 왕래는 몹시 잦아졌던 듯하다.

다시 황상은 「초의사종죽(草衣師種竹) 병소서(幷小序)」란 장시를 지어 주었다.

예전 1833년에 초의가 지었던 「종죽(種竹)」시를 차운한 작품이었다.

앞서는 황상의 작품에 초의가 화답했다면, 이번에는 초의의 작품에 황상이 차운한 것이다.

워낙에 긴 작품이라 다 보일 수 없으므로, 끝의 몇 구만 소개하면 다음과 같다.

命兒進佳茗 아이 불러 좋은 차 내오게 하고

破戒開酒尊 파계하여 술동이를 열어 마셨지.

一分或醉醒 얼마간 취한 듯 술이 깨서는

赴感放小偈 느낌 따라 작은 게송 지어주었네.

賦得形與影 형상과 그림자를 그리어 내니

竹好人亦好 대도 좋고 사람도 너무 좋구나.

함께 차를 마시고 술을 마시며 시를 주고 받는 두 사람의 정다운 모습이 이 대목만 보아도 눈에 그릴 듯 하다.

초의가 심정하고 소치가 그려 황상에게 선물한 「일속산방도」. 김영호 소장

이후 황상은 초의에게 추사가 그랬던 것처럼

「걸명시(乞茗詩)」를 보내며 차를 청하고, 이런 저런 시문으로 자주 왕래하기에 이른다.

먼저 황상이 초의에게 보낸 「걸명시」를 살펴보자.

陸羽善茶但聞名 육우(陸羽)가 차 잘함은 이름만 들려오고

建安勝負獨傳聲 건안차(建安茶)의 승부는 소문만 전해지네.

乘雷拜水徒聒耳 승뢰(乘雷)니 배수(拜水)니 한갖 귀만 시끄러워

不如草師搴衆英 초의 스님 무리 중에 우뚝함만 못하도다.

竹葉同炒用新意 댓잎을 함께 볶아 새 방법을 사용하니

北苑以後集大成 북원(北院)의 이후로 집대성을 하였다네.

茗禪佳號學士贈 명선(茗禪)이란 좋은 이름 학사께서 주시었고

추사가 명선(茗禪)이란 호를 주었다(秋史贈茗禪之號).

草衣茶名聽先生 초의차(草衣茶)란 그 이름을 선생에게 들었었지.

유산(酉山) 정학연(丁學淵)은 차를 잘하는 사람이다. 이를 일러 초의차라고 했다(酉山茶之善者, 謂之草衣茶).

我溪不及南零者 아계(我溪)가 남령(南零)에 미치진 못했어도

猶能可居箭泉下 오히려 전천(箭泉) 아래 능히 둘만 하였다네.

석가여래가 태자였을 때, 백리고(百里鼓)를 세워놓고 살 한대를 쏘아 북 일곱 개를 꿰뚫었다. 살이 땅에 박히자 샘물이 솟아났다.

병든 사람이 마시면 모두 나았다. 전천이라고 이름했다(如來太子時, 竪百里鼓, 放一箭透七鼓, 箭入地, 泉水湧出, 病人飮則皆愈, 名箭泉.).

請君莫惜紫茸香魚眼松風 청하노니 자용향(紫茸香)과 어안송풍(魚眼松風) 아끼지 말고

塵肚俗腸三廻四廻瀉 티끌세상 찌든 속을 세 번 네 번 씻겨주소.

다성(茶聖) 육우(陸羽) 이래로 건안차(建安茶)에 얽힌 이야기와 승뢰(乘雷)와 배수(拜水) 등의 고사를 끌어와서,

초의차야 말로 역대 차의 온갖 우수한 점을 집대성한 최고의 차라고 높였다.

이 시 또한 우리 차문화사에서 여러 가지 주목할만한 중요한 언급을 남겼다.

첫째, 초의차의 제법에 관한 정보다.

5구에서 초의차가 댓잎을 찻잎과 함께 함께 덖는 새로운 방법을 쓰고 있다고 했다.

다른 어디서도 보지 못한 귀중한 언급으로,

초의가 댓잎과 찻잎을 함께 볶아 댓잎의 향이 찻잎에 스미도록 했다고 증언했다.

초의의 제다법 이해에 중요한 단서를 준다.

둘째, 7구의 주석에서 ‘명선(茗禪)’이 추사가 초의를 위해 지어준 호였음을 밝혔다.

앞서 「초의행」에서 황상은 추사가 초의에게 써준 「명선」을 직접 감상한 소감을 적었는데,

여기서는 이 명선(茗禪)이 다름 아닌 초의의 별호로 지어준 것임을 분명하게 언급했다.

이는 추사나 초의의 확인을 거쳐 나온 언급이다.

「명선」에 관한 황상의 두 차례에 걸친 언급은 이 작품이 추사의 진작일 수밖에 없는 분명한 증거다.

「명선」은 방제의 글씨에서 추사가 친절하게 밝힌 그대로 초의가 보내준 훌륭한 차를 받고 그 답례로 써준 것이다.

셋째, 초의가 만든 차는 다산의 아들 정학연이 아예 ‘초의차’란 명칭을 붙여줄 만큼 경향간에 이름이 높았다.

1830년 상경 당시 이미 초의는 자하에게 ‘전다박사(煎茶博士)’의 칭호를 받았고,

이후 추사의 걸명 편지 등으로 인해 초의차의 명성은 널리 알려진 상태였다.

끝에 보이는 아계(我溪)와 남령(南零)은 모두 차 끓이기에 좋은 물로,

당나라 때 장우신(張又新)이 지은 『전다수기(煎茶水記)』등에 그 자세한 내용이 나온다.

끝에 가서 황상은 자용향(紫茸香)과 어안송풍(魚眼松風), 즉 좋은 차를 아끼지 말고 베풀어 주어

티끌세상에서 찌든 속을 서너 번 깨끗하게 씻겨 달라고 부탁했다.

명나라 당인(唐人)의 「금사도권」. 대만 국립고궁박물원 소장

황상은 초의에게 보내는 여러 편의 시를 더 남겼는데, 다음에 볼 「기초의상인(寄艸衣上人)」또한 걸명시다.

比丘消息意 스님의 소식을 물어보는 뜻

劣疾所呻吟 힘없고 아파서 신음해서지.

何以能無此 어찌 해야 능히 이것 없게 해볼까

古稀却到今 고희가 문득 앞에 이르렀구려.

傳神茶倍力 차는 힘을 배가 시켜 정신 차리고

蘇病竹成陰 대나무 그늘 이뤄 병을 낫우리.

不遠由旬地 저승에 갈 날이 머지 않으니

自憐但送音 홀로 슬퍼 다만 소식 띄워본다네.

제 4구에서 고희가 가까웠다고 했으니, 이 작품은 아마도 1856년이나 1857년에 지은 작품인 듯하다.

두 사람의 교유가 지속적으로 이어졌음을 보여준다. 아파 힘이 없어 끙끙 앓다가 스님의 소식을 물어볼 생각을 했노라 했다.

어째서 스님 생각을 하게 되었을까? 아픈 것을 낫게 해줄 사람이기 때문이다. 5구의 ‘차배력(茶倍力)’이 그 답이다.

차가 힘을 배가시켜주므로 차의 힘을 빌어야만 정신을 가다듬을 수 있겠다는 말이다.

대나무 그늘이야 집 둘레에 있는 것이니 따로 청할 것이 못 된다.

갈 날이 얼마 안 남았다는 말로 시를 맺었다.

요컨대는 아프고 힘들어 죽겠으니,

고희를 앞둔 늙은이가 힘을 낼 수 있도록 차를 좀 달라는 얘기인 셈이다.

다산을 통해 처음 배웠던 차는 초의차와의 재회 이후 습벽이 되었던 듯하다.

황상의 『차원유고』에 실린 「운포 선생의」36운에 삼가 화답하다에서는

"차를 끓여 우열을 겨루어 보고, 탕사(湯社)를 또한 서로 시험하누나."라 한 내용이 있다.

「암중(菴中)」에서는 "차는 도저히 거를 수 없다"고 했고,

「혜즙 공에게 부치다」에도 "차는 죽로에서 화후를 조절하고"의 구절이 나온다.

「암거차후(菴居茶候)」는 일상화된 차 생활의 습관을 보여준다.

「통유(通幽)」에서는 "가난한 집 가구가 적다고 하지마라. 필상과 다조에 또 홍매가 있나니."라 하여

다조까지 갖춘 차 생활을 영위했음을 보여준다.

만년에 지은 「본현 사또께 올림」에서는 "쑥대머리 나무하는 손자가 차 한 잔을 내오니,

이것이 산옹의 평생의 일이었다."라고 술회했다.

이 밖에도 두 사람의 문집에는 서로에게 지어준 시가 여러 수 있다.

『치원유고』에 수록된 초의가 황상에게 지어준 「차운봉간치원도인(次韻奉簡巵園道人)」등 같은 제목의

시 2수는 초의의 『일지암시고』에도 누락된 일시(逸詩)다.

이상 초의와 황상의 교유시와 걸명시를 통해 차문화사 상 중요한 몇 가지 사실을 새롭게 확인했다.

첫째, 댓잎을 함께 섞어 볶는 초의차의 새로운 제법을 알았다.

둘째 ‘명선’이 추사가 초의를 위해 지어준 별호임과, 적어도 1849년 당시까지

「명선」이 추사의 또 다른 대표작 「죽로지실」과 함께 일지암에 보관되고 있었음을 확인했다.

셋째, 초의 만년의 일지암 주변 배치와 풍광을 새롭게 살폈다.

넷째, 황상 또한 차를 즐겼던 알려지지 않은 차인이었음을 확인했다.

홍현주가 초의를 위해 써준 친필 시고. 『청량산방시축』에 실려 있다. 박동춘 소장.

초의와 홍현주

홍현주(洪顯周, 1793-1865)는 정조의 외동 사위다.

자가 세숙(世叔), 호는 해거재(海居齋) 또는 약헌(約軒)이다

초의는 1831년, 스승 완호의 삼여탑(三如塔)을 건립하며 명시(銘詩)를 홍현주에게 부탁한 일이 있다.

해거는 이 일을 계기로 초의차를 맛본 후 부쩍 우리 차에 관심을 가졌다.

해거는 1817년 북산도인(北山道人) 변지화(卞持和)를 통해 초의에게 다도를 물었고,

초의는 그 대답으로 「동다송」을 지었다.

전후의 사정은 앞서 쓴 「초의와 자하」와 「동다송 다시 읽기」에 자세하다.

이 글에서는 해거와 초의 사이에 주고 받은 시를 살펴, 초의와의 만남과 그의 차 생활을 살펴보겠다.

초의와의 첫 만남

해거가 초의와 첫 대면 한 것은 1830년 겨울의 일이다.

당시 초의는 스승인 완호의 삼여탑에 새길 시문을 받기 위해

자신이 직접 만든 보림백모(寶林白茅) 차병(茶餠)을 가지고 상경했다.

초의는 겨울에 해거를 찾아가 탑명을 청했다.

해거는 동대문 밖 금파(錦波)가 주석하고 있던 청량사(淸凉寺)의 산방(山房)에서

제현 5인과 함께 초의를 초청하여 시회를 열었다.

이때 해거가 지은 시는 다음과 같다.

良覿有定緣 좋은 만남 정한 인연 있어야 하니

緩促分外付 더디고 빠른 것은 분수 밖일세.

柳意舒遠郊 버들은 원교(遠郊)에 늘어서 있고

艸心萌舊圃 풀싹은 묵은 밭서 싹 터 나온다.

籃輿出東城 가마 타고 성 동쪽 밖으로 나와

行行入松樹 한참 가서 솔 숲으로 들어왔다네.

松間復松間 솔 사이를 지나도 솔밭 뿐인데

瀟灑置菴固 말쑥한 암자가 야물게 섰다.

待人人不來 사람을 기다려도 그는 안 오고

天末飛白鷺 하늘 가로 백로만 날아오른다.

초의를 만나기 위해 가마를 타고 동대문을 나섰다. 솔숲 길을 돌고 돌아 청량사에 도착했다.

해거는 이러한 경과를 적고 나서, 초의를 기다리며 밖을 내다 볼 적에 기다리는 초의는 오지 않고,

백로만 훨훨 날아가는 광경으로 시를 맺었다. 초의와의 첫 만남에 대한 기대와 애틋함이 잘 드러나 있다.

해거보다 늦게 청량사에 도착한 초의는 이 다정한 마음에 감격하여 이렇게 화답시를 지었다.

제목이 「무자년(1828)에 선사(先師)의 탑이 이루어졌다.

경인년(1830) 겨울 해거도인을 찾아뵙고 명(銘)을 청하였다.

해거께서 제현과 더불어 나와 청량산방에 모여 봄밤의 나들이를 하였다.

이때는 신묘년(1831) 정월 중순이었다.

먼저 ‘수(樹)’자를 운자 삼아 각자 5언 고시 1수를 지었다.

(戊子先師塔成, 庚寅冬, 謁海居道人乞銘. 海居與諸賢, 會余于淸凉山房, 爲春夜之遊.

卽辛卯正月之中澣也. 先拈樹字, 各賦五言古詩一首)」로 아주 길다.

頻來慣幽尋 자주 와서 길 찾기도 익숙해져서

免失林間路 숲 사이서 길 잃음을 면하였다네.

山深風猶暖 산 깊어도 바람은 외려 따스해

春意生古樹 고목에 봄 기운이 피어나누나.

鳴杖初入門 지팡이 짚고 절문을 막 들어서니

鸞驂已先住 귀한 수레 하마 먼저 와서 있구나.

荊扉烟將起 사립문에 연기가 일어나더니

松檐日欲暮 솔 처마에 날도 막 저물려한다.

淸言無多調 맑은 말은 많은 가락 필요가 없고

眞契在機悟 참된 만남 마음으로 전해지는 법.

機悟情相和 전해오는 마음을 화답하려니

如月含古渡 마치 달이 옛 나루를 비추는 듯해.

情溢成佳句 정이 넘쳐 아름다운 싯귀 이루자

精華自相露 정화로움 절로 서로 드러나누나.

自慚詩思短 부끄럽다 내 시사(詩思)가 충분치 못해

竟難陳情素 품은 맘 펼쳐내기 어려운 것이.

길이 익숙하다 한 것에서 당시 승려의 신분이어서 도성 안에 들어갈 수 없었던 초의가

동대문 밖 근교의 청량사에서 여러 차례 묵었음을 짐작할 수 있다.

가을 이래로 경향간에 퍼진 초의의 소문을 익히 들어 알고 있던 해거가 청량사로 사람들을 모이게 했다.

초의는 해거의 수레를 난참(鸞驂)이라 했다. 먼 남쪽의 일개 승려로 임금의 부마를 포함한

당대 쟁쟁한 문인들과 자리를 함께한 것에 대한 감격을 굳이 숨기지 않았다.

이 자리에 함께 했던 이들은 해거와 초의 두 사람 외에

윤정진(尹正鎭)·이만용(李晩用)·정학연(丁學淵)·홍희인(洪羲人)·홍성모(洪成謨) 등이었다.

이들은 이튿날도 청량사 산방에 계속 머물며 시회를 계속 했다.

둘째 날은 “청간석상등라월(請看石上藤蘿月)” 7자를 분운(分韻)하여

내용에 범어(梵語)를 쓰지 않는 규칙을 정해 놓고 각자 시 한 수씩을 지었다.

해거는 네 번째 ‘상(上)’자가 걸려 4언고시로 지었다. 시는 이렇다.

城東有寺 성 동편에 절 있으니

境邃眺曠 지경 깊고 툭 틔였네.

山門如舊 산문은 예와 같아

松石無恙 송석(松石)도 변함 없다.

郊旭初舒 들판 해가 떠오르자

谷春始釀 골짝 봄은 익어가네.

選日命侶 날을 가려 벗들 명해

高師是訪 높은 스님 찾았구나.

相視而笑 서로 보고 씩 웃으니

兩心一樣 두 마음이 한 가질세.

迺展厥襞 옷자락을 활짝 펴고

遞韻迭唱 운자 따라 노래한다.

千載西園 천년 전 서원(西園) 일도

判不相讓 더하지는 못하리라.

過去來今 지난 일이 이제 옴을

證此石上 이 바위가 증명하리.

시 속에서 말한 천년 전의 서원(西園) 아집(雅集)이란 북송의 부마도위(駙馬都尉) 왕선(王詵)이 자신의 서원(西園)에서

소동파와 황정견, 미불, 이공린 등 당대 쟁쟁한 문인화가들과 일본 승려 원통대사(圓通大師)를 만나 함께 노닌 일을 말한다.

마침 자신도 부마도위인데다 승려인 초의가 합석한 자리였으므로 이런 멋진 비유가 만들어졌다.

시에는 초의를 향한 해거의 마음이 숨김없이 드러나 있다.

이때 초의는 ‘월(月)’자 운을 골라 5언절구 한 수를 지었다.

客來暝烟集 손님 오자 저녁 연기 자옥해지고

野寺鍾聲歇 교외 절엔 종소리도 모두 그쳤다.

倂榻淸凉夜 탁자를 나란히 한 청량한 밤에

同看松上月 소나무 위 저 달빛을 함께 보누나.

청량사 송헌(松軒)에서 탁자에 둘러 앉아 소나무 위로 떠오른 달빛을 보며 운치에 젖어들던 광경이 눈에 선하다.

뿐만 아니라 초의는 해거를 위해 따로 「절구 한 수를 해거께 드리다(一絶呈海居)」를 지었고,

위 해거의 4언 고시에 대해서도 별도의 차운시를 남겼다.

초의는 「금파공의 방에 묵어 자며(留宿錦公房)」란 시에서 당시의 정황을 이렇게 그려 보였다.

聞香客意定 향내 맡자 나그네 맘 차분해지니

春山微雨夕 봄산에 보슬비 오는 이 저녁.

正憶休輪鞅 생각자니 수레들 모두 멈추어

黃埃淨九陌 거리의 누런 먼지 깨끗하겠네.

深侵溪煙濕 깊숙이 시내 연기 젖어들더니

飄灑松露滴 날리어 솔잎 이슬 방울 뿌린다.

開懷坐長夜 흉금 열고 긴 밤을 앉아 있는데

高談淸轉劇 고담은 해맑게 오가는구나.

混然忘物我 혼연히 물아(物我)의 구분 잊고서

自爾幷心跡 너나 없이 마음 자취 어우러졌네.

鏗鏗深樓鍾 댕그렁 깊은 누각 종소리 울려

泠泠曉天碧 차갑게 새벽 하늘 밝아오누나.

窗外小沙彌 창밖의 나이 어린 사미승 하나

然薪煮白石 불 지펴 백석(白石)을 끓이는구나.

향 내음에 마음이 차분히 가라않고, 봄 산에는 보슬비도 그쳤다. 바람은 솔 잎 끝에 맺힌 이슬을 떨군다.

마음을 활짝 열고 긴 밤을 앉아서 고담을 주고 받았다. 물아의 구분도 없고, 너나의 분별도 사라졌다.

긴 밤의 시회는 새벽 종소리가 울리고 먼동이 터온 뒤에야 끝이 났다.

끝구의 백석(白石)은 신선의 양식이다. 사미승의 아침 식사 준비를 이렇게 말했다.

당시 해거의 별서(別墅)는 지금의 한양대학교 근처 마장동에 있었다.

한번은 해거가 청량사로 가던 도중 초의와 우연히 해후하여 함께 간 일도 있다. 이 때 지은 시를 보자.

제목은 「2월 18일, 휘경원(徽慶園) 친제(親祭)의 종헌관(終獻官)으로 먼저 갔다가

장차 청량산방에 머물러 자려고 가던 도중 초의상인을 만났다.

그 또한 청량사로 간다고 하므로 몹시 기뻐 율시 한 수를 읊다.

(二月十八日, 以徽慶園親祭終獻官先行, 將止宿於淸凉山房. 道中逢草衣上人, 亦向淸凉云, 喜甚口號一律)」이다.

그러니까 지금의 휘경동에 있던 휘경원의 친제를 마치고 청량산방을 들르려 했다고 하였으니,

청량사는 오늘날 청량리 근처에 있었던 절로 보인다.

晩向淸凉寺 저녁 때 청량사로 향해 가면서

心心念草師 마음으로 초의 스님 생각했었네.

擧頭忽相見 고개 들자 갑자기 그 모습 보여

揩眼更然疑 눈 비비며 자꾸만 의심했었지.

綠嫩新晴後 새롭게 날 갠 뒤 신록 여리고

紅發返照時 저녁볕에 붉은 꽃 피어난 이때.

禪房應似昨 선방은 지난 번과 비슷할 테니

今夜共吟詩 오늘밤 우리 함께 시 지읍시다.

우연찮게 길에서 초의를 만나, 와락 반가운 마음을 그대로 펴보인 시다.

이렇듯 첫 대면 이후 초의는 해거에게 깊은 인상을 심어 주었다.

두 사람은 또 다시 청량사에서 하루 밤을 묵으면서 진진한 마음의 자리를 나누었을 것이다.

초의가 해거에게 보낸 편지와 『동다송』

이후 두 사람의 왕래는 여러 해 뜸했다. 1832년에 진도목관(珍島牧官)으로 변지화(卞持和)가 부임했다. 이후 초의와 변지화는 시문을 수창하며 각별하게 지냈다. 1837년, 변지화의 주선으로 초의는 해거에게 오랜만에 한통의 편지를 보낸다. 편지가 길지만 자료 소개 겸 해서 전문을 수록한다.

초의산인 아무개는 삼가 해거도인의 은궤(隱机) 앞에 두 번 절하고 글을 올립니다. 우러러 존후만안하심을 문안합니다. 돌이켜 보면 지난 신묘년((1831)에 청량사의 송헌(松軒)에서 가까이 모심을 입어, 외람되이 미천한 몸으로 지나치게 아껴주심을 입었던 일을 깊이 감격하니, 향화(香火)의 인연이 깊고 한묵의 은혜가 무겁다 하겠습니다.

일찍이 들으니 초목의 싹도 옛 땅을 잊지 않는다 했습니다. 사람이 가고 멈춤에 매번 은문(恩門)에 고개를 돌리면서 비록 궁벽한 골짝에서 자취와 소리가 스러진다고 해도 어찌 초목의 무지함만 못할 수야 있겠습니까? 다만 아득히 나뉘어 떨어져 있고, 산과 바다의 길이 아득한 지라 애타게 뵙고자 해도 인연 없음을 슬퍼하고, 때로 문안을 올리려 하나 이르지 못하였습니다.

옛 말에도 마음이 맞지 않으면 한 방에 함께 있어도 서로 어긋나고, 도가 합치되면 천리 떨어져 있어도 더욱 친하다 하였습니다. 말과 모습을 구하기 어려움을 근심하느니, 차라리 도리로써 쉬 친해질 수 있음에 마음 편히 내맡게 두는 것이 나을 것입니다.

그런 까닭에 마음의 향 한 심지가 천성(天性)에 엉기어 흩어지지 않습니다. 장지화(張志和)가 말하기를, “천지를 자리로 삼고, 일월을 등촉으로 삼아, 사해의 제공과 더불어 거처함에 서로 막힘이 없다”고 하였으니, 이는 비록 통달한 사람의 견해이지만 말과 형상의 자취에 얽매임을 면치 못하였습니다.

옛날에도 또한 “눈꺼풀이 삼천 세계를 다 덮고, 콧구멍이 백억의 몸뚱이를 담는다”고 한 말이 있습니다. 이같은 코와 눈을 사람마다 본시 갖추고 있어, 천지와 일월도 이 눈 속에서 운전하여 돌면서 출몰하는 것이니, 일찍이 눈빛에 장애가 되지 않습니다.

하물며 이 사해의 안에서야 어찌 장애 되어 서로 떨어짐이 있겠습니까?

천 그루 소나무 아래서 밝은 달을 마주 하고 수벽탕(秀碧湯)을 달입니다. 탕이 백수(百壽)가 되면, 이것을 가져가 도인께 바쳤으면 하고 생각지 않은 적이 없었습니다.

생각 같아서는 문득 밝은 달과 더불어 자리 곁에서 모신다면 ‘승(勝)’이 되겠지요. 이는 서로 멀리 떨어져 막혀있지 않은 까닭일뿐, 무슨 특별히 신통한 묘술이 있어 그런 것은 아닙니다. 근자에 북산 도인의 말씀을 들으니, 다도(茶道)에 대해 물으셨다더군요.

마침내 옛 사람에게서 전해오는 뜻에 따라 삼가 「동다행(東茶行)」 한편을 지어 올립니다. 말이 분명하지 않은 곳에는 해당 본문을 베껴 보여 하문하시는 뜻에 대답합니다. 홀로 진부한 말로 어지럽고 번거롭게 하여 균청(鈞聽)을 모독하고 보니 송구스럽기 짝이 없습니다. 혹여 남겨둘만한 구절이라도 있겠거든 한 차례 가르침을 주시는 노고를 아끼지 마십시오.

초의는 대뜸 1831년 청량사의 시회(詩會)를 떠올리며 글을 시작했다. 이런저런 형편으로 한번도 찾아뵙지 못한 미안함을 거듭 토로하며, 비록 떨어져 있었어도 한번도 마음이 그 곁을 떠난 적이 없음을 말했다. 그리고는 천 그루 소나무 아래서 밝은 달빛 아래 달이는 수벽탕(秀碧湯) 이야기를 꺼냈다.

수벽탕이 백수(百壽)가 된다는 말은 당나라 소이(蘇廙)의 「십육탕품(十六湯品)」이 출전이다.

16탕품 중 제 3품이 백수탕(百壽湯)이고, 제 8품은 수벽탕(秀碧湯)이다. 백수탕은 백발탕(白髮湯)이라고도 한다.

원래는 너무 오래 끓여 기운이 다 빠져나간 상태의 물을 말한다.

송나라 도곡(陶穀)의 『청이록(淸異錄)』 중에 「백수탕(百壽湯)」 항목이 보인다.

수벽탕은 천지의 수기(秀氣)를 간직한 돌그릇에 끓인 물이다.

여기서는 돌그릇에 샘물을 길어와 끓이다가 마시기에 알맞게 되면 늘 해거에게 올렸으면 했다는 의미로 말했다.

‘승(勝)’ 운운한 대목은 『동다송』의 제 67, 68구에서

“흰 구름과 밝은 달을 두 벗으로 허락하여, 도인의 좌석 위에 이것으로 ‘승(勝)’ 삼으리

惟許白雲明月爲二客, 道人座上此爲勝)”로 끝을 맺은 것과 관련이 있다.

장원의 『다록(茶錄)』에 나오는 말로, 찻 자리에서 혼자 마시는 것을 신(神)이라 하고

, 손님이 둘이면 승(勝), 3,4명이면 취(趣), 5,6명이면 범(泛),

7,8명이면 시(施)라 한다고 했다.

시에서는 흰 구름과 밝은 달을 이객(二客)으로 삼아 승(勝)으로 삼겠다고 했다.

반면 편지에서는 밝은 달과 함께 자신이 곁에서 모실 수만 있다면 승(勝)이 될텐데,

멀리 있어도 마음은 곁에 있는 것과 한 가지이니, 신통묘술이 아니더라도

함께한 마음만으로 승으로 여겨달라고 말한 것이다.

이어지는 내용에서는

북산도인 변지화를 통해 해거가 다도에 대해 물었다는 말을 듣고 『동다송』을 짓게 된 이야기를 적었다.

“말이 분명하지 않은 곳에는 해당 본문을 베껴 보였다”고 했는데, 시 구절만으로 설명이 충분치 않을 경우,

이해를 돕기 위해 해당 차관련 기록의 원출전을 협주(夾註)로 보충했다는 뜻이다.

『동다송』의 제 43, 44구에서도 “유천(乳泉) 샘물 내게 있어 수벽백수탕(秀碧百壽湯) 만들어,

어이 지녀 목멱산의 해옹(海翁)께 바칠건가.

(我有乳泉揖成秀碧百壽湯, 何以持歸木覓山前獻海翁)”라고 부연한 내용이 보인다.

해거도인 홍현주의 부탁으로 『동다송』을 짓게 되었음을

제목에서 밝히고 있다.

요컨대 초의가 우리 차문화사의 고전이 된 『동다송』을 창작하게 된 것은

홍현주의 지우(知遇)와 요청 때문이었다.

자신이 남긴 수많은 차시와 차생활을 차치하고, 이 사실만으로도 그의 차문화사적 위상은 오롯해진다.

다산이 철선에게 준 증언첩. 일민미술관 소장.

초의의 금강산 여행과 수증시

『동다송』을 지어 올리며 위의 편지를 쓴 이듬해인 1838년 봄에 두 사람은 반갑게 해후했다.

이때 초의의 상경은 오래동안 마무리 짓지 못한 스승 완호의 「사리탑기(舍利塔記)」를 받기 위한 걸음이었다.

갑오년(1834) 가을에도 초의는 철선(鐵船) 스님 및 상훈(尙薰), 자흔(自欣) 등과 함께 상경한 일이 있었다.

당시 이들은 추사의 동생인 산천(山泉) 김명희(金命喜)와 금강산 유람을 약속하고 상경한 터였다.

불등(佛燈)에 걸고 약속한 일이었으므로 천리 걸음을 했는데,

막상 산천이 병으로 눕는 바람에 금강산 여행은 수포로 돌아가고 말았다.

이들은 수십일 간 병 간호만 하다가 돌아갔다. 이때 초의가 산천에게 지어준 시가

「금호에서 산천도인과 유별하며(錦湖留別山泉道人)」이다. 당시도 초의는 차를 가져왔었던 모양이다.

시 중에 “삼추의 고회(高會)에서 기쁨 한껏 나누며, 봉단(鳳團)을 맷돌 갈아 계설(鷄舌)을 익혔었지.

(三秋高會窮憐歡, 閑碾鳳團燒鷄舌)”라 한 것이 있다. 계설(鷄舌)은 작설(雀舌)과 같은 뜻이다.

떡차를 차맷돌에 갈아 가루 낸 뒤에 다탕으로 끓여내는 방식이었다.

기산(起山)이란 이도 이때 초의차를 받고서 「사차장구(謝茶長句)」를 지어 사례하였고,

초의가 이에 화답한 시가 『초의시집』에 실려 있다.

이때 초의는 서울 근교 금호(琴湖)에 있던 산천의 별장과

추사의 장천별업(長川別業), 그리고 다산의 두릉(斗陵) 등에 초대 받아 묵었다.

이들이 금강산 여행의 숙원을 못 이루고 내려가자 다산은 이를 애석히 여겨 전별의 자리를 따로 마련해 주었다.

이때 “유수금일명월전신(流水今日明月前身)”이란 여덟 자로 운을 나눠 본인이 먼저 시 여덟 수를 짓고,

이어 아들 유산(酉山)과 초의 및 철선 등의 승려들에게 각각 한 수씩 차운하게 하였다. 그

리고 이 시를 두루마리에 적어서 정표로 나눠 주었다.

초의 친필 금강산 시 『운림묵연첩』중. 개인 소장

그로부터 다시 4년이 지난 1838년 봄

초의는 승려 수홍(秀洪)과 함께 오랜 숙원이었던 금강산 유람을 실행에 옮겼다.

금강산에서 서울로 돌아온 초의가 마장병사(瑪莊丙舍)로 해거를 방문했다.

해거는 해후를 반기며 다음 시를 지었다.

遊處淸凉寺憶曾 그 옛날 청량사 노닐던 곳 생각하니

中間歲月若飛騰 중간의 세월이 나는 듯이 흘렀구려.

相逢滄海來千里 창해라 천리 길을 찾아와 만나보니

獨往名山有一燈 홀로 명산 가서는 등불 하나 걸었다지.

方漵漾明磨古鏡 사방 물가 맑은 물은 옛 거울을 간 듯 하고

平蕪漲綠舖新綾 들판엔 초록 짙어 새 비단을 펼쳐둔 듯.

吟詩啜茗皆禪味 시 짓고 차 마시니 모두가 선미(禪味)여서

我亦人間有髮僧 나 또한 인간 세상 머리 기른 중일레라.

두 사람은 만나자 마자 시를 짓고 차를 달여 마시며 자옥한 선미(禪味) 속으로 빠져들었던 것이다.

초의는 자신이 금강산 여행 길에 지은 장시 「유금강산시(遊金剛山詩)」를 해거에게 내밀었고,

해거는 즉각 붓을 들어 다시 이 시에 화답했다.

두 사람의 시가 모두 남아 있지만, 지면 관계 상 해거의 화답시만 읽어본다.

원 제목은 「마장병사에서 초의 스님을 만나 운자를 정해 함께 짓다(瑪莊丙舍, 逢草衣師, 拈韻共賦)」다.

雲雲夢夢相遮重 구름과 꿈 속에서 서로 겹겹 막혀있어

海天萬里垂穹窿 바다 하늘 만리에 천체가 드리웠네.

林下把臂八年後 숲 아래서 팔짱 낀 채 여덟 해가 지난 뒤라

我已衰甚舊塵容 그 옛날 티끌 모습 내 이미 늙은 것을.

師從怾怛山中來 스님께서 기달산(怾怛山) 산중에서 오시니

兩眼瀅集千潭溶 두 눈에 해맑게 천담(千潭) 물소리 모였구려.

我亦前生佛弟子 나 또한 전생에는 불제자였었거니

苔岑輪廻互不窮 한 가지로 윤회하여 서로 다함 없도다.

夜燈耿耿仍不寐 밤 등불 환히 밝아 인하여 잠 못 들다

箯輿出郭初暾紅 가마 타고 성 나서니 아침 해가 붉구나.

鉢錫本自無定所 스님이야 본시부터 정한 거처 없는 법

奇緣蹔得我舍住 기연(奇緣)으로 잠깐 동안 내 집에 묵으셨네.

千峯㬉翠圍屛障 천봉의 푸른 빛은 병풍으로 둘러두고

滿野濃陰當牕戶 들판 가득 짙은 그늘 창문 밖에 펼쳐졌네.

持此可供一宵宿 이것 지녀 하루 밤 숙소 제공할 만하거니

以師喚作賓中主 스님 불러 손님 중에 주인으로 삼았다네.

聊將翰墨作佛事 애오라지 한묵으로 부처님 일 지으시니

篆烟一穗絶外慕 향 연기 한 가닥에 바깥 생각 끊어진다.

手製新茶感珍貺 손수 만든 새 차의 귀한 선물 감사하고

暴富詩廚三夏糧 풍성한 시 부뚜막 삼하(三夏) 견딜 양식이라.

忽漫相逢卽相別 홀연히 만났다가 곧바로 헤어지니

懷緖自與柳絲長 서린 회포 저절로 버들실인 양 길다.

惡詩悔深灾棗梨 못난 시 목판에 새겨짐을 후회하니

且恐汚穢淸淨場 청정한 마당을 더럽힐까 걱정일세.

濫想申乞一語弁 넘난 생각 한 마디를 얹어달라 당부하며

頂禮非比祝吉祥 절 올림이 길상(吉祥) 축원 견줄 바 아니로다.

觀山不足爲師重 산 보아도 스님의 무거움엔 부족하니

師身元是一金剛 스님 몸은 원래부터 하나의 금강일세.

모두 28구에 달하는 장시다.

제 19구에 손수 만든 새 차의 귀한 선물에 감사한다고 한 것으로 보아,

초의는 이때도 자신의 떡차를 해거에게 선물했던 것이 분명하다.

해거는 자신이 전생에는 불제자였다고 밝히고 있을만큼 불심이 깊었다.

8년만에 다시 초의를 만난 감개를 토로하고,

초의가 자신의 집에 묵게된 경과와 초의의 부탁으로 시를 짓게 된 경과를 밝혔다.

제 1, 2구 아래 해거가 단 원주가 실려 있다.

“일찍이 10년 전에 꿈에 바닷가에서 한 부처를 만났는데, 내게 게송 하나를 주며 말했다.

‘구름 밖의 구름이요, 꿈 속의 꿈일러라. 점점의 산이거니, 한 점이 푸르구나.

(雲外雲, 夢中夢, 點點山, 一點靑)’이라 하였다.”

해거는 초의의 금강산 시를 보면서 십년 전 꿈속에서 부처에게 받은 게송을 떠올렸던 것이다.

해거가 꿈속에서 받은 게송은 추사가 친필로 써준 것이 별도로 남아 있다.

해거는 위 시 끝에 짧은 발문을 달았다. 그 내용은 이렇다.

“무술년(1838) 여름, 초의스님이 남해에서 도성으로 올라와,

방향을 돌려 금강산에 들어가 내외의 제승(諸勝)을 실컷 구경하고 돌아왔다.

내 동쪽 교외의 병사(丙舍)에서 묵었는데, 산을 유람한 내용을 적은 장구(長句)를 보여주며,

또 내게 손수 만든 법명(法茗)을 선물하였다.

내가 졸고(拙藁) 한 본으로 사례하고, 다시 원운에 화답하여 바로잡아주기를 청한다.

해도인.(戊戌夏, 草衣師, 自南海上來都, 轉入金剛, 飫賞內外諸勝而還. 宿我東郊丙舍,

示以遊山長句. 且貺我手製法茗. 以拙藁一本謝之, 復和元韻, 以請斤正. 海道人.)”

역시 초의가 자신에게 수제법명(手製法茗), 손수 법제한 차를 선물한 사실을 언급했다.

이상 초의와 해거와의 만남과 두 사람 사이에 오간 창수시를 거칠게 살펴보았다.

해거는 초의에게 『동다송』 창작의 동기를 제공했던 장본인이다.

초의는 1831년 첫 대면과 1838년의 재회 때마다 자신이 직접 만든 떡차를 해거에게 선물했다.

해거는 초의를 초청해서 시회를 열어주고, 자신의 집에 묵게 하는 등 초의에 대해 각별한 정성을 쏟았다.

이재관의 「팽명도(烹茗圖)」. 개인 소장

해거 홍현주의 차시와 차 생활

해거 홍현주는 평생을 두고 차를 즐겼던 차인이었다. 남긴 차시도 무려 110여수에 달한다.

이 글에서는 지난 호에 이어 해거가 남긴 시를 통해 초의와의 만남과 그의 차 생활을 살펴보겠다.

눈물[雪水]로 끓인 보이차

해거가 초의에게 차에 대해 물은 것은 1837년의 일이다.

해거가 초의차를 맛 본 이후 차의 세계로 발을 들여놓게 되었다고 생각하기 쉽지만 사실은 그렇지 않다.

그는 이전부터 생활 속에서 차를 매우 즐겼다.

1823년, 31세 때 지은 「섣달 눈 녹인 물로 차를 끓이다(臘雪水烹茶)」란 작품이 그 뚜렷한 증거다.

冬十二月癸未臘 계미년 겨울이라 섣달 12월에

日高睡足南窓榻 중천에 해 뜨도록 남창에서 실컷 잤네.

雲鎖竹關無剝啄 대사립은 구름 잠겨 문 두드리는 사람 없고

雪擁梅廬絶塵雜 눈 덮인 매려(梅廬)엔 세상 잡사 아예 없다.

拈取舊篋白絹封 묵은 상자 뒤져서 흰 깁 봉함 집어 들자

普洱茶膏月團搨 보이차 덩어리에 둥근 달이 박혔구나.

開緘宛見千里面 봉함 열자 완연히 천리 면목 본 듯 하니

燕南故人情周匝 연남(燕南) 사는 옛 벗은 그 정이 깊고 말고.

方珪圓璧隨處沃 방규(方珪)와 원벽(圓璧)이 곳곳에 넉넉하여

枯松老槐信手拉 마른 솔과 홰나무를 손길 따라 꺾는다네.

甎爐獸炭火候活 벽돌 화로 수탄(獸炭) 피워 불 기운이 살아나자

石銚魚眼松風颯 돌 냄비에 어안(魚眼) 일고 솔바람 불어온다.

自煎不敢付童僕 하인 아이 못 맡기고 내가 직접 차 달이니

頭上半欹烏紗匼 머리 위엔 오사모(烏紗帽)가 반쯤은 기울었네.

花瓷盛來有佳色 화자잔(花瓷盞)에 담아내자 고운 빛 어리더니

一椀頓開襟鬲闒 차 한 잔에 갑자기 막힌 가슴 뻥 뚫린다.

桶井尾泉猶第二 통우물과 미천(尾泉) 물은 오히려 두 번째라

寒英正與渴喉合 한영(寒英)이 참으로 마른 목에 마침 맞다.

多病所須惟茗飮 병이 많아 필요한 건 다만 차를 마시는 일

留待明年剩貯納 내년을 기다리려 남은 것을 간직하네.

해가 중천에 오르도록 늦잠을 실컷 자고 잠에서 깼던 모양이다.

눈에 덮인 채 구름에 잠긴 집은 종일 찾는 이 하나 없다.

무료하던 그는 묵은 상자를 뒤져서 깊이 간직해 둔 흰 비단 봉함을 펼친다. 보이차 덩어리가 하나 나온다.

둥근 달모양으로 문양이 박힌 보이차는 멀리 중국 연남(燕南) 사는 벗이 정을 담뿍 담아 보내온 선물이다.

제 9구의 방규원벽(方珪圓璧)은 중국 송나라 때 북원차(北苑茶)를 지칭하는 말이다.

송나라 때 시인 진관(秦觀)이 「만정방(滿庭芳)·영차(詠茶)」에서,

“북원의 연고차(硏膏茶)는 방규원벽(方圭圓璧)이라,

만리의 이름이 서울에 울렸다(北苑硏膏, 方圭圓璧, 萬里名動京關.)”고 말한 것이 있다.

시인은 심부름 하는 아이를 시키지도 않고 자신이 직접 차를 달인다.

고송노괴(枯松老槐)의 삭정이를 가져와 수탄(獸炭)에 불을 붙여 화후를 조절하니,

석요(石銚) 즉 돌냄비 바닥에 어안(魚眼)이 송글송글 맺히더니만, 곧이어 송뢰성(松籟聲)이 인다.

화자잔(花瓷盞)에 차를 담자 우러난 차의 빛깔이 더없이 곱다.

가만이 머금어 삼키니 막혔던 체증이 한꺼번에 내려간다.

차화로와 숯, 돌냄비와 화자잔까지 갖춘 품격 있는 차생활이 한 눈에 그려진다.

17구에서는 당시 도성에서 물맛이 좋기로 이름난 통정(桶井)과 미천(尾泉)의 샘물은 오히려 제 2등이라 하며,

제 1등은 마땅히 한영(寒英)이라고 말했다. 한영은 설화(雪花) 즉 눈꽃을 말한다.

설수(雪水) 곧 눈 녹인 물이 찻물로 으뜸이라고 추켜 세운 것이다.

병 많은 자신에게는 오직 차 마시는 일만 요긴할 뿐이기에,

해를 넘겨 먹기 위해 남은 차를 다시 비단에 싸서 고이 간직해 두었다.

두루 갖춰진 다구(茶具)하며, 찻물과 찻자리의 격식까지 차에 대한 그의 이해는

이미 이때부터 결코 얕지가 않았다.

다음은 1829년 다산의 아들 정학연(丁學淵)과 동번(東樊) 이만용(李晩用)이

밤중에 자신의 집에 들렀을 때 지은 두 수 중 첫 수다. 제목은 「유산동번야과(酉山東樊夜過)」다.

蒼翠長存戶外山 문 밖의 산에는 푸른 기운 둘려 있어

相看日夕不須攀 밤낮 서로 바라볼 뿐 올라가진 않는다네.

閒情一任殘書裏 한가론 맘 한결 같이 남은 책에 맡겨두니

凉籟偏多瘦竹間 마른 대숲 사이에는 찬 바람이 시원하다.

留客茶甌魚眼細 손님 붙들어 다구(茶甌)에선 어안(魚眼)에 자잘한데

辟寒梅壁豹文斑 추위 막는 매벽(梅壁)에는 표범 무늬 얼룩졌네.

堂堂急景誰能挽 당당한 빠른 세월 뉘 능히 붙들리오

但願生前數往還 살아 생전 자주 자주 왕래하길 원할 뿐.

두 사람은 이른 바 두릉시사(斗陵詩社)의 동인들이다.

뜻밖에 반가운 손님을 맞아, 주인은 가겠다는 손님을 굳이 붙들어

술 대신 다구(茶甌)를 꺼내 직접 차를 달여 대접한다.

이때 그는 초의를 알지도 못했을 때인데 차는 이미 그는 생활 속에 깊이 들어와 있었다.

1830년에 지은 시 한 수를 더 읽어 보자.

제목은 「동림장에서 자며 이천민에게 보여주다(宿東林庄, 示李天民)」인데, 두 수 중 제 2수이다.

烏紗白紵試衣新 오사모(烏紗帽)에 모시 적삼 새옷 지어 입고서

物外相隨太古民 물외에서 태고 백성 서로 따라 노닐었지.

愧我觥籌常欠債 술잔과 산가지로 내 늘 빚짐 부끄럽고

憐君詩卷未全貧 시권(詩卷)만은 가난찮은 그대를 사랑하네.

山燈代月堪良夜 산 등불을 달로 대신한 이 좋은 밤 보내면서

澗茗供香又別春 냇물 차에 향 사르며 또 한 봄을 작별한다.

懸識吾行歸去後 우리 일행 모두들 돌아가고 난 뒤에는

花開花落寂無人 적막히 사람 없이 꽃만 피고 지겠구나.

해거는 술보다는 차를 더 즐겼던 듯하다.

술빚을 졌다고 말하면서도 산 속에서 환한 달빛을 등불 삼아 둘러앉은 흐믓한 밤에,

냇물을 길어와 차를 끓이고 찻자리가 무르익으면 향을 사르며 또 가는 봄을 전송한다.

이제 이 밤의 조촐한 자리를 끝내고 돌아가면 적막한 산 중에서 꽃은 다시 저 홀로 피고 저 혼자 질 것이다.

이 시기에 그는 정학연(丁學淵), 이만용(李晩用), 윤정진(尹正鎭) 등과 어울려 자주 시회(詩會)를 열었다.

1830년 봄에 네 사람이 함께 지은 연구시(聯句詩)에도 해거가

“땅거미 질 무렵 지팡이 짚고, 살구꽃 앞으로 이르러보니(短笻携暝色, 因到杏花前)”로 말문을 열자,

정학연이 “휴가라 해맑은 일과가 많아, 제 2천의 샘물로 차를 끓이네.(休沐多淸課, 烹茶第二泉)”로 마무리 지은 시가 있다.

또 「동림우견기수주화(東林又見寄遂走和)」의 1.2구에서도 “손님 와서 차 마시고 향을 막 피우니,

작은 누각 산과 같고 밤빛은 텅 비었네.(客來茶半與香初, 小閣如山夜色虛)”라고 노래한 것이 있어,

해거가 젊은 시절부터 차를 가까이 했음이 거듭 확인 된다.

멍나라 정운봉(丁雲ㅇ)의 「廬山高」. 대만 국립고궁박물원 소장.

해거의 걸차시(乞茶詩)와 명집(茗集)

1831년 초의와 만난 이후, 해거의 차시가 부쩍 늘어난다. 1838년에도 초의와 만났는데 이해에 10수가 넘는 차시를 짓고 있다. 초의와의 만남이 차생활에 큰 활력을 불어넣은 정황이 짐작된다. 먼저 1831년에 지은 「화두(和杜)」란 작품을 보자.

暮春天氣忽高淸 늦봄의 날씨가 홀연 높고 맑더니만

雨後微寒動遠城 비 온 뒤라 한기가 먼데 성에 설핏하다.

燕已惱人鶯又到 제비로도 시름겨운데 꾀꼬리가 이르렀고

花將了事葉還生 꽃은 장차 일 마치고 새잎이 돋아나네.

爐中撥火候茶熟 화로에 불을 지펴 차 익기를 기다리니

窓隙通曛曬帙晴 창틈으로 석양 볕이 맑게 책을 비춘다.

近日吟詩徒自遣 근자에는 시를 지어 마음을 풀 따름이니

那從芳社混題名 어이해야 방사(芳社)에서 제명(題名)을 함께 하리.

늦봄 해질녘의 소묘다. 화로에 불을 지펴 차를 끓이고, 창틈에 드는 뉘엿한 볕이 책갑을 비춘다. 스물스물한 봄추위에 꽃 시절도 하마 갔다. 강남 갔던 제비도 돌아오고, 꾀꼬리까지 부산스러운 것을 보니 여름이 성큼 다가선 것이다. 책 읽다가 차 마시며 보낸 봄날의 하루가 고요하다.

해거는 벗들과의 모임에서도 늘 술 보다 차를 더 애호했다. 1832년 작품인

「초당에서 동번과 우선 이상적을 맞이하여 함께 짓다(草堂邀東樊李藕船尙迪同作)」를 읽어 보자.

一樹催人歎杜陵 한 그루가 늙음 재촉한다는 두보의 말 탄식하니

駸駸暮景竟飛騰 쏜살같은 저문 빛이 마침내 나는 듯 해.

朝因快雪初開戶 아침엔 쾌설(快雪) 보고 처음으로 창문 열고

夜爲新詩更剪燈 밤중엔 새 시 짓느라 등불 심지 자른다네.

嗟我深居陰洞霧 아아! 내 깊은 거처 골짝 안개 음산한데

羨君重飮玉河氷 그대가 옥하 얼음 거퍼 마심 부럽구려.

品香揀茗生涯足 향 품평에 차 고르는 생애가 넉넉커늘

荒粟何須計斗升 거친 곡식 어이하여 말과 되를 헤아리랴.

7구에서는 ‘품향간명(品香揀茗)’, 즉 좋은 향을 품평하고, 귀한 차를 선별하며 지내는

자신의 삶에 만족한다는 말로, 차를 향한 자신의 사랑을 굳이 숨기지 않았다.

1구의 ‘일수최인(一樹催人)’은 두보의

「배적이 촉주 동정에 올라 손님을 전송하다가 일찍 핀 매화를 보고 서로를 생각하며 부친 시에 화답하다.

(和裴迪登蜀州东亭送客逢早梅相忆见寄)」의 7,8구에서

“강변의 한 그루 매화 탐스럽게 피었는데, 아침 저녁 사람을 재촉해 절로 흰 머리 되었네.

(江邊一樹垂垂發,朝夕催人自白頭)”라 한 데서 따왔다.

위 시를 바로 이어, 해거는 우선 이상적에게 차를 청하는 시를 부쳤다.

제목은 「앞의 운자를 써서 우선에게 부쳐 차를 청하다(疊前韻寄藕船乞茶)」란 작품이다.

酒乾詩澁病侵陵 술도 없고 시도 안 되고 병까지 들었는데

梅蘂垂垂歲色騰 매화꽃 드리워져 봄빛이 짙어졌네.

字覓龜毛支老枕 없는 글자 찾느라 낡은 베개 기대고

甁歸烏有守孤燈 술병은 텅 빈 채로 외론 등불 지킨다.

但令烹取陶家雪 도가(陶家)의 눈 가져다가 끓이게 할 뿐이지

何用煩思玉井氷 번거로이 옥정(玉井) 얼음 어이하여 쓰겠는가.

倘寄芳焙消茗瘕 좋은 차를 보내주어 명하(茗瘕)를 씻어주되

商量斛二更添升 일곡이두(一斛二斗) 헤아리고 다시 닷되 보태주소.

언 우물에서 얼음을 깨는 수고보다

차라리 눈 녹인 물을 취하겠다는 5,6구의 언급은 해거가 찻물로 눈 녹인 물을 선호한 것을 다시 한번 알려준다.

7구의 ‘명하(茗瘕)’와 8구의 ‘곡이(斛二)’ 운운한 것은 고사가 있다.

명하는 차를 마셔야만 증세가 가라앉는 이상한 질병의 이름이다.

도연명이 지은 것으로 전해지는 『수신후기(搜神後記)』에 나온다.

전염병을 앓은 한 장수가 허열(虛熱)에 시달렸는데, 차를 1곡(斛) 2두(斗)나 마셔야만 가라앉고,

조금만 부족해도 낫지 않았다. 마침내 이 때문에 살림이 가난해졌다.

어떤 사람이 이 말을 듣고 그에게 5되를 더 먹게 하니 장수가 소의 위처럼 생긴 주둥이가 있는 이상한 물건을 토해냈다.

그 사람이 이것을 동이 가운데 놓게 하고, 1곡 2두의 차로 적셔주니 이 물건이 죄 들이키고 다 마시자 그만 두었다.

또 5되를 더 먹이니 모두 뒤섞여 입 속에서 뿜어냈다. 이 물건을 토하고 나서야 병이 비로소 나았다.

병명을 묻자 곡이하(斛二瘕)라 한다고 했다.

해거는 차를 마시지 않고는 견딜 수 없는 자신의 벽을 곡이하란 기이한 병에 빗대서 말한 것이다.

앞서 추사와 이상적의 교류를 살피면서도 보았지만, 이상적은 역관의 신분으로 늘 중국과 왕래하여

중국차가 떨어지지 않았으므로 그에게 이렇듯 차를 청했던 것이다.

차생활을 즐기다 보니, 벗들과의 모임도 차모임으로 흔히 이루어졌던 듯 하다.

「해거재에서 눈오는 밤에 명집(茗集)을 가졌다.

매화가 활짝 피었고, 손님들 또한 배를 타고 이르러, 세월이 쉬 흘러감을 탄식하다가,

옛 노닐던 벗이 다시 한 자리에 모였음을 기뻐하며, 마침내 ‘정(情)’자와 ‘심(深)’자를 가지고 각각 한 수씩 지었다.

이때 원(楥) 옆에 유리거울 큰 것이 결려있어 꽃 그림자가 더욱 그윽하였으므로 또 ‘인(人)’자로 지었다.

(海居齋雪夜茗集, 梅花盛開, 客亦舟至. 歎流景之易邁, 欣舊遊之復合, 遂得情字深字, 各一疊.

時楥傍懸玻瓈大鏡, 花影更邃, 又賦人字.)」와 같은 시 제목은 더욱 운치가 있다.

눈 오는 밤중에 명집(茗集)을 가졌다고 했으니, 술자리 대신 찻자리를 가진 것이다.

감실에 얹어둔 분매가 꽃을 활짝 피웠고, 이를 기념하여 흰눈이 소복소복 내리는 밤중에 배를 타고 하나 둘 벗들이 모였다.

‘정심인(情深人)’ 세 글자를 운자로 삼아 차례로 한 수씩 지었으니, 운자만 합치면 말 그대로 ‘정깊은 사람’이 된다.

같은 해인 1834년 봄, 청명을 닷새 앞둔 밤에도 이들은 다시 모여 명집을 가졌다.

제목은 「청명 전 5일의 두 번째 모임(淸明前五日第二會)」이다.

緖雨絲風日競紛 보슬비 실바람에 날은 더욱 어지러워

杏花消息幾時聞 살구꽃 그 소식은 언제나 들리려나.

月來詩屋深如海 달 뜨자 시옥(詩屋)은 깊기가 바다 같고

煙上茶爐細似雲 다로(茶爐)에 연기 일자 가늘기 구름일세.

萬卷書多曾未讀 만권서 많다 해도 진즉 읽지 못했는데

百年身已到中分 백년 인생 몸은 이미 절반에 이르렀다.

幽居厭與他人接 유거(幽居)에서 다른 이와 접촉함도 싫더니만

一榻春眠喜共君 한 침상의 봄잠을 함께함이 기쁘도다.

매화꽃이 진즉 진 뒤, 살구꽃 피기를 기다리며 청명을 앞둔 어느 봄밤,

실바람 보슬비 속에 정다운 두 번째 모임을 가졌던 것이다.

달이 뜨자 시옥(詩屋)은 바다처럼 깊은 푸름 속에 가라앉고,

다로에 차를 끓이니 흰 연기가 피어 올라, 마치 흰 구름만 같더라고 했다.

그려보기만 해도 행복해지는 시경이다.

전(傳) 송 휘종 황제의 「십팔학사도권(十八學士圖卷」 (부분). 대만 국립고궁박물원 소장

해거의 차시와 차생활

해거가 남긴 차시가 워낙 많아 짧은 지면에서 다 소화할 수가 없다. 이제 차와 관련된 구절만 적출해서, 몇 가지로 나눠 살펴보겠다. 먼저 찻자리와 차도구에 관련된 구절이다.

石鼎新修茶社喜 돌솥 새로 마련하매 다사(茶社)가 기뻐하고

風帘遙曳酒情狂 술집 깃발 멀리 보이자 술 생각이 간절하네.

草堂枉泊翁樗園共賦」5,6구

茗椀瀹花瓷 찻잔은 화자잔(花瓷盞)에 우리어 내고

詩卷裁霜紙 시권(詩卷)은 설상지(雪霜紙)에 가늠을 하네.

「粤二夜, 又會沆海宅」 3,4구

瓷甖遠汲山泉去 도자기 항아리에 산 샘물을 길어오니

佳茗南州憶老謙 남녘 고을 좋은 차에 노겸(老謙)을 그리노라.

「次北社軸中險韻」 제 2수, 7,8구

돌솥을 새로 마련하자 다사(茶社)가 함께 기뻐했다고 적었고, 찻잔은 중국에서 가져온 고급의 화자잔(花瓷盞)을 썼다. 샘물도 도자기 항아리로 따로 길어왔다. 차도구를 제대로 갖추어두고 차모임을 즐겨 가졌던 그의 차생활이 보이는 듯 하다.

行裝猶有山中物 행장 속에 산중 물건 여태도 남아 있어

茗飮携來小瓦缸 가져온 질그릇에 차를 달여 마신다.

「望水鐘寺」, 7,8구

茗甌文奩携所有 차 사발과 글 궤짝 등 가진 것 가져오니

起居不礙一樓窄 기거함에 누각 하나 좁음도 상관 않네.

「又登鷗夢亭」 제 11수, 9.10구

詩卷與茶鐺 시권과 차솥을 지녀왔으니

輕裝殊不俗 가벼운 차림이 속되지 않네.

「携元龍成汝出郭, 約道中各賦登樓輪次」제 1수, 15,16구

楊津江色碧於天 양화나루 강물빛은 하늘보다 푸른데

詩卷茶鐺共一船 시권과 차솥이 한 배에 함께 있네.

「汎舟楊津, 擧網而得魚甚少」 1,2구

茶竈筆床陸魯望 다조(茶竈)와 필상이 육노망(陸魯望)과 다름없고

書籤藥裹浣花村 서첨(書籤)과 약과(藥裹)는 완화촌(浣花村) 그곳일세.

「次花史」 제 3수, 5,6구

詩卷茶床今始到 시권과 찻상이 이제야 겨우 오니

歌尊舞席昔常開 노래와 술 춤자리가 전엔 늘 열렸었지.

「旣望登滄浪亭, 永城申都尉舊宅. 丁未」

위의 여섯 수는 해거가 배를 타고 나가거나 물가 정자에 노닐 적에도 어김없이 차 도구를 온전히 갖추어 나갔던 사정을 보여준다. 소와항(小瓦缸)․명구(茗甌)․다당(茶鐺)․차상(茶床)․다조(茶竈) 등을 비록 경장(輕裝)을 하고 나선 길에도 꼭 함께 휴대하고 갔다.

이밖에도 해거는 수십수의 차시를 더 남겼다.

그는 중국의 보이차와 초의의 남차를 즐겨 마셨고, 차 도구를 온전히 갖춰두고 차생활을 즐겼다.

찻물에 대한 이해도 깊어, 눈 녹인 설수(雪水)로 끓인 차를 즐겨마셨고,

먼데 산 샘물을 일부러 길어오게 해서 마시는 등 매우 까다로운 심미안을 갖춘 차인이었다.

벗들이 찾아오면 술 대신 차를 내왔고, 아예 명집(茗集), 즉 찻자리를 따로 마련하고 벗을 초대하기까지 했다.

바깥 나들이 때에도 짐 속에는 꼭 차도구가 들어있었으리만치 차를 아끼고 사랑했다.

끝으로 세상을 뜨던 해인 1865년에 차(茶) 자를 운자로 써서 지은 차시

「가차화애 17일(家茶花涯十七日)」 한 수를 읽으면서 이 글을 맺는다.

今朝晴景好 오늘 아침 개인 경치 보기 좋으니

綠樹萬人家 집집마다 푸른 나무 시원하구나.

留客炊香稻 객 붙들어 향그런 쌀밥을 짓고

呼兒煮乳茶 아이 불러 유차(乳茶)를 끓이는도다.

砌篁初解籜 섬돌의 대나무는 껍질 막 벗고

欄藥晩開花 난간의 작약은 늦게 꽃 폈네.

佳句在何處 어여쁜 싯귀는 어디에 있나

閒雲天一涯 한가한 구름은 하늘 저 끝에.

만년까지 조촐하게 지속된 그의 담백한 차생활이 보이고, 자연을 관조하는 시선이 따스하다.

진작에 아내인 숙선옹주를 잃고, 외아들 우철(佑喆) 마저 일찍 죽었다.

쓸쓸한 노년을 그와 함께 한 벗은 다름 아닌 차였다.

초여름 어느 볕 좋은 날, 푸른 나무 그늘에 둘린 집에 차연기가 피어 오른다.

대나무는 첫 껍질을 벗고, 난간 옆 작약이 뒤늦게 꽃망울을 터뜨린다.

생각은 좋은 싯귀 주변을 맴돌고, 눈길은 하늘 가로 떠가는 한가한 구름을 헤집는다.

그는 이렇게 찻잔을 들며 마음을 정갈하게 헹궈내다가 이해 6월 24일에 눈을 감았다.

※ 참고서적 : 정민 著 『새로 쓰는 조선의 차 문화』

Dawn - 남택상