차 문화 소고 (2)

백자 다관

희뫼요 作, 류재원 소장

이덕리의 차무역론에 이어 다산의 「각다고」를 살펴보겠다.

각다(榷茶)의 각(榷)은 도거리한다는 뜻이니 국가에서 차를 전매(專賣)하여 그 이익을 전유함을 말한다. 다산은 『경세유표』 권 11, 지관(地官) 수제(修制) 부공제(賦貢制) 5에 「각다고(榷茶考)」란 논문을 실었다. 역대 중국에서 시행한 술, 소금, 철 등 각종 전매제도를 검토한 일련의 논문 가운데 하나다. 이를 통해 각다에 대한 다산의 생각을 알아보기로 한다.

다산에 앞선 각다 논의는 이덕리의 논의 외에는 이렇다 할 만한 것이 없다. 먼저 볼 것은 『세종실록』 12년(1430) 12월 8일 조의 기사다.

경연에 납시어 강(講)하다가 차를 전매하는 법[搉茶法]에 이르러 말씀하셨다. “중국에서는 어찌 차를 좋아하면서 엄히 금하는가? 우리나라는 궐내에서도 차를 쓰지 않는다. 좋아하는 것이 각각 다르기가 또한 이와 같구나.” 시강관(侍講官) 김빈(金鑌)이 아뢰었다. “중국 사람은 모두 기름진 고기를 먹는 까닭에 차를 마셔서 기운을 내려가게 합니다. 또 손님을 접대할 때면 반드시 먼처 차를 낸 뒤에 술을 내옵니다.”

세종은 중국에서 역대로 각다법을 시행한 것을 의아해했다. 우리는 대궐에서도 차를 마시지 않는데, 중국은 어째서 국가가 법으로 금하지 않으면 안 될 만큼 차를 좋아하느냐고 물었다. 시강관 김빈은 중국인들이 즐겨 먹는 기름진 음식을 차를 즐겨 마시는 이유로 들었다. 벌써 조선 초만 해도 고려 때 흥성했던 차문화는 이렇듯 퇴조해버렸던 것이다. 이 글은 각다에 대한 언급이기 보다는 중국에서 그토록 차문화가 흥성한데 대한 왕의 의문을 적고 있어, 당시 우리 차 문화의 실상을 증언한다.

이후 『선조실록』 29년(1596) 11월 4일자 기사에 호마(胡馬) 무역에 대한 사복시(司僕寺)의 언급이 있다.

이제 제주목사의 보고를 보니 도체찰사(都體察使)가 요청한 말 50필은 구해 뽑아내기가 어렵다고 하였습니다. 근년 들어 제주의 마필은 많은 숫자를 반출해 와서 그 형세가 그러한 것입니다. 이제 비록 다시 공문을 보내 숫자를 더해 뽑아내게 해도 반드시 쓸만한 말이 없을 것입니다. 전대에 중국에서는 차를 가지고 오랑캐의 말과 교역하였고, 지금 중국 조정 또한 개시(開市)에서 무역으로 교환하니, 진실로 우리에게 쓸모없는 물건을 가지고 저들의 날랜 말과 바꾼다면 전장(戰場)에 보탬이 되고 무공(武功)을 거둘 수 있을 것입니다.

군사력 강화를 위해 꼭 필요한 말을 제주 목장의 말로는 더 이상 충당할 수 없게 되자 이를 보충할 방법으로 호마(胡馬) 무역 방안을 제안한 내용이다. 중국에서는 차와 말을 교환했다. 이와 마찬가지로 우리에게 그다지 쓸모없는 물건을 말과 바꿔 무역할 것을 제안한 내용이다. 이어지는 글에서는 단천(端川) 지역에서 나는 은자(銀子)나 인삼(人蔘) 등과 말을 교역할 것을 말했다. 이때만 해도 우리 땅에서 나는 차를 제품으로 만들어 말과 바꿀 생각까지는 미처 하지 못했던 것이다.

그러던 것이 이덕리에 의해 최초로 각다 주장이 구체적 세부 지침과 함께 본격적으로 펼쳐졌고, 이를 이어 다산이 중국 역대의 각다 정책을 검토하는 논문을 제출했다. 다산은 「각다고」에 앞서 『경세유표』 권 2, 「동관공조(冬官工曹)」 중 임형시(林衡寺) 항목에서 이렇게 말했다.

살피건대, 남쪽 여러 고을에서 나는 차는 매우 좋다. 내가 본 바로는 해남과 강진, 영암과 장흥 등 바닷가 여러 고을에는 차가 나지 않는 곳이 없다. 나는 말한다. 무릇 차가 나는 산은 지방관으로 하여금 다른 것을 심지 못하게 하고 백성들이 나무하지 못하게 한다. 이윽고 무성해지기를 기다려 해마다 차 몇 근씩을 임형시(林衡寺)로 옮겨, 만하성(滿河省)에 보내 좋은 말을 사와 목장에 나눠주게 한다면 또한 나라에서 쓰기에 충분할 것이다.

이른바 차 무역 제안을 한 셈인데, 앞서 본 이덕리의 차무역론에 비해서는 구체성이 떨어진다. 다산이 차 무역의 효용성에 대해 인식한 것만은 분명한데, 『경세유표』를 적을 당시까지 다산은 아직 이덕리의 『동다기』를 접하지 못했던 것이 틀림없다. 만일 다산이 이때 『동다기』를 읽었다면, 「각다고」 등에서 이를 구체적으로 언급하지 않았을 리가 없다. 다산은 『경세유표』에서 이덕리의 다른 저작인 『상두지』는 2차례 인용한 바 있다.

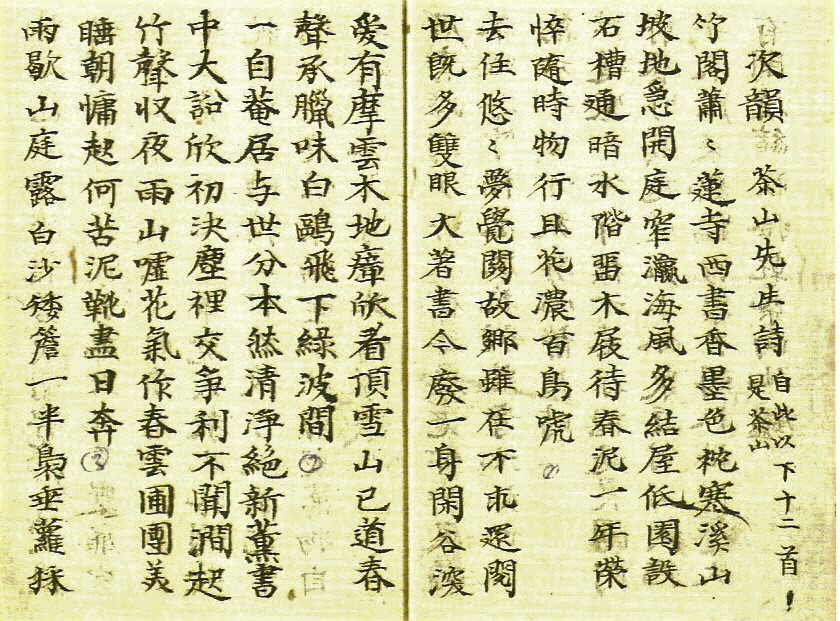

『다경(茶經)』을 지어 차 문화를 본격적으로 알린 다성 육우

「각다고」는 『경세유표』 지관(地官) 부공제(賦貢制) 속에 들어 있다.

국가에서 관장하는 각종 세수(稅收)와 관련된 내용을 논하면서 중국 역대 왕조에서 각다, 즉 차 전매정책을

어떤 방식으로 운영해왔으며, 그 규모와 이익, 그리고 폐해는 어떠했는지에 대해 살핀 것이다.

내용은 먼저 왕조 별로 시기와 법령 시행 내용을 밝힌 본문이 있고, 본문 아래 보충 설명을 역대 문헌의 인용으로 추가했다.

그리고 중간중간에 이에 대한 자신의 안설(按說)을 제시하였다.

본문은 모두 10조목이다. 당대(唐代) 3조목, 송대(宋代) 4조목, 원대(元代) 1조목, 명대(明代) 2조목으로 되어 있다.

먼저 당대의 각다 정책을 정리해 보자. 본문 3조목 4단락의 내용을 간추리면 다음과 같다.

1. 덕종(德宗) 건중(建中) 원년(780)에 차와 칠(漆), 대나무 등에 10분의 1 세금을 거두어

상평본전(常平本錢)을 삼음. 과도한 군비 충당을 위해 시행했으나 얼마 못가 혁파함.

2. 덕종 정원(貞元) 9년(793)에 다세(茶稅)를 복원시킴.

3. 목종(穆宗, 820-823) 때 천하 차세(茶稅)의 비율을 100전(錢)에서 50전씩 증액하고, 차는 근량을 더해 20량까지 이름.

4. 문종(文宗, 827-839) 때 각다(榷茶)를 재설치 해 직접 관장함. 백성의 차나무를 관장(官場)으로 옮겨 심고,

그동안 저축한 것을 전매하자 천하가 크게 원망함.

최초로 각다정책이 시행된 것은 당 덕종(德宗) 원년(780)의 일이다.

군비(軍費)의 갑작스런 증가로 경상세(經常稅)로는 도저히 비용을 감당할 수 없게 되자, 차와 칠,

그리고 대나무와 재목에 10분의 1 씩 세금을 거두어 상평본전(常平本錢)으로 삼은 것이 그 출발이다.

덕종은 이 제도의 시행을 바로 후회하고 철회했다.

하지만 덕종은 13년 뒤에 염철사(鹽鐵使) 장방(張滂)의 건의를 받아들여 차세(茶稅)를 복구시켰다.

이를 통해 해마다 40만 관(貫)의 세수(稅收)를 거두었다. 그 방법은 차가 생산되는 고장과

차 상인이 왕래하는 길목에서 10분의 1의 세금을 거두는 방식이었다.

이를 이어 목종은 차세를 50%나 인상했다. 차의 부가가치가 높아지자 약탈과 각종 간사한 범죄가 연이어 일어났다.

문종 때 정승 왕애(王涯)는 이사(二使)를 맡고 다시 각다(榷茶)를 설치했다.

차와 관련된 범죄를 처벌하는 각종 법률이 만들어져 백성의 원성이 높았다.

그래도 이익이 워낙 컸으므로 사매(私賣)의 범죄가 끊이지 않았다.

육우(陸羽)는 이 시기에 『다경(茶經)』 3책을 써서 차 마시는 법을 전국적으로 보급하는 데 큰 공을 세웠다.

이렇게 볼 때 당나라는 처음 차에 차세를 매긴 이후 불과 50년도 되지 않아, 이를 통한 세금 수입이 40만 관에 이르렀고,

차에 대한 일반의 인식도 크게 달라져 사매가 횡행하고, 차 마시는 법이 보급되는 등 순식간에 큰 변화가 일어났다.

다음은 송․원대를 합쳐 각다 정책에 대한 본문 5조목, 6항목의 정리다.

1. 송 태조 건덕(乾德) 2년(964)에 세금으로 내는 차 외에는 모두 관에서 수매하고, 감춰두거나 사사로이 판매하는 자는

몰수하고 죄 주는 조처를 취함. 관리가 관차(官茶)를 일정량 이상 사무역하거나 판매하다가 적발되면 사형에 처함

2. 순화(淳化) 3년(992) 관차를 10관 이상 훔쳐 팔다 적발되면 얼굴에 자자(刺字)하고, 감옥에 보내는 조서를 내림.

3. 인종(仁宗) 초년(1022)에 차에 대한 업무 규정을 두고 해마다 크고 작은 용봉차(龍鳳茶)를 제조함.

정위(丁謂)가 시작해서 채양(蔡襄)이 완성함.

4. 신종(神宗) 희령(熙寧) 7년(1074)에서 원풍(元豊) 8년(1085)까지 촉도(蜀道)에 다장(茶場) 41개소,

경서로(京西路) 금주(金州)에 6개소, 섬서(陝西)에 332개소가 있었음.

이직(李稷) 때에는 세수(稅收)가 50만냥이 되고, 육사민(陸師閔) 때에는 100만냥에 이름.

5. 남송 효종(孝宗) 건도(乾道, 1165-1173) 말년부터 이전까지 거친 차와 오랑캐의 말과 교역하던 것을 바꿔

차음으로 세다(細茶)를 줌. 성도(成都) 이주로(利州路) 12 고을에서만 좋은 차가 2천 1백 2만근이 생산됨.

6. 원 세조(元世祖) 지원(至元) 17년(1280)에 강주(江州)에 각다도전운사(榷茶都轉運司)를 설치하여,

강ㆍ회ㆍ형ㆍ남ㆍ복ㆍ광(江淮荊南福廣)지방의 세(稅)를 총괄케하니, 말차(末茶)와 엽차(葉茶)가 있었음.

송대로 들어와서도 차의 국가 전매는 더욱 강화되었다. 관리도 엄격해져서 각종 규제와 처벌이 까다로와졌다.

다산의 안설은 이렇다.

송나라 제도는 차를 전매함에 강릉(江陵)과 기주(蘄州) 등에 6무(務)를 두고, 기주(蘄州)와 황주(黃州) 등에

13장(場)을 두며 차 수매처(收買處)를 강남(江南)․호남(湖南)ㆍ복건(福建) 등 모두 수십 곳에 두었다.

산장(山場)의 제도는 원호(園戶)를 통솔하여 그 세금을 거두고, 나머지는 모두 관에서 사들였다.

또 따로 민호절세과(民戶折稅課)란 것이 있었다.

당시 국가의 차 관리가 한층 세부 조직을 갖춰 나가고 있었음을 보여준다.

또 송대에는 차의 종류도 당대와는 달리 다양하게 발전했다. 다산의 설명을 보자.

무릇 차는 두 종류가 있는데 편차(片茶)와 산차(散茶)가 그것이다. 편차는 쪄서 만든다.

모양틀에 채워서 가운데를 꿴다. 다만 건주(建州)와 검주(劍州)에서는 찐 뒤에 갈아서, 대로 엮어 격자를 만들어

건조실 안에 두므로 가장 정결하다. 다른 곳에서는 만들 지 못한다.

차가 쪄서 모양틀에 넣어 가운데 구멍을 뚫어 꿴 편차(片茶)와 가루차인 산차(散茶)의 두 종류 차를 설명하고,

이어지는 글에서는 이들 차가 생산되는 대표 지역을 상세하게 나열하였다. 이로 볼 때 각 지역마다 생산되는

차의 종류가 달랐고, 품질에 따른 등급도 복잡하게 매겨졌음을 알 수 있다. 각다로 인한 수익 규모도

당 덕종 때 40만 관 수준이던 것이 지도(至道) 말년(997)에는 무려 285만 2천 900여 관으로 늘어났다.

다시 천희(天禧) 말년(1021)에는 여기서 45만여 관이 증가되었다.

이제 차는 국가 경제의 기반이 되는 중요 재원으로 떠오르게 된 것이다.

인종(仁宗) 초년(1022)에 다무(茶務)를 세우고, 해마다 크고 작은 용봉다(龍鳳茶)를 제조해서 고급차의 생산에 들어갔다.

정위(丁謂)와 채양(蔡襄)이 만들어낸 용봉단(龍鳳團) 떡차는 차 문화사에서 오래도록 수 많은 이야기 거리를 만들어냈다.

이후 차에 대한 국가의 통제는 정책 담당자에 따라 바짝 조이고 느슨하게 풀어지기를 되풀이 했다.

가우(嘉祐) 4년(1059)에 인종은 조서로 차금(茶禁)을 늦추어, 차로 인해 백성이 피해를 입지 않은 것이 6,70년이었다.

신종(神宗) 희령(熙寧) 7년(1074)에서 원풍(元豊) 8년(1085)까지 촉도(蜀道)에 다장(茶場) 41개소,

경서로(京西路) 금주(金州)에 6개소, 섬서(陝西)에 332개소가 개설되어, 차는 최대의 극성기를 맞았다.

이때부터 말차(末茶)가 성행하여 차호(茶戶)들의 말차 제조를 법령으로 금지시켜야 할 정도였고,

심지어 부족한 양을 늘이기 위해 차에 쌀과 팥을 섞어 파는 자까지 있었다. 차가 백성에게 끼치는 폐단도 점차 커져갔다.

중국 사천성 명산현(名山縣)에 있는 옛 차마사(茶馬司).

오랑캐의 말과 차를 맞바꾸는 교역이 본격적으로 시작된 것은 남송 효종(孝宗) 건도(乾道, 1165-1173) 말년의 일이다.

이전에는 차를 주더라도 품질이 낮은 것만 주었는데, 이때 와서 처음으로 고급의 세차(細茶)를 그들에게 주었다.

차의 생산량이 비약적으로 늘어나, 유통되는 차의 양이 그만큼 늘어났기에 가능한 일이었다.

성도(成都) 이주로(利州路)의 열 두 고을에서만 좋은 차가 2천 1백 2만근이나 생산되었을 정도였다.

다산은 중국에서 차마사(茶馬司)를 두어 오랑캐와의 말 교역을 관장케 한 연유를

구준(丘濬)의 말을 인용하여 이렇게 적었다.

후세에 차로 오랑캐의 말과 교역한 것은 여기서 처음 보인다.

대개 당나라 때 회흘(回紇)이 입공(入貢)하면서부터 이미 말과 차를 교역했었다.

대개 오랑캐 사람들은 유락(乳酪)을 많이 마시는데, 유락은 체증을 유발하는데,

차의 성질은 순조롭게 통해 깨끗하게 씻어주기 때문이다. 송나라 사람이 처음으로 차마사를 만들었다.

원 세조(元世祖) 지원(至元) 17년(1280)에도 강주(江州)에 각다도전운사(榷茶都轉運司)를 설치해서,

강ㆍ회ㆍ형ㆍ남ㆍ복ㆍ광(江淮荊南福廣)지방의 세(稅)를 총괄케 하였는데, 당시 차의 종류로는 말차와 엽차(葉茶)가 있었다.

이렇듯 당송을 거쳐 원나라에 이르는 동안 차는 일용의 필수품이 되어 천하가 차 없이는 하루도 살 수 없을 만큼

소중한 물건이 되었다. 차의 제조법에도 변화와 발전이 있었다. 당송 시절의 차는 모두 가늘게 가루 내어 반죽해서

떡 조각처럼 만들었다가, 마실 때 다시 차 맷돌에 갈아서 끓였다. 원나라 때도 말차(末茶), 즉 가루차가 있었는데,

이후로는 온 중국이 모두 잎이 그대로 살아있는 엽차를 마시게 되었다.

다산은 이러한 내용을 구준(丘濬)의 글을 인용하여 상세하게 설명했다.

다음은 명대 각다 정책에 대한 2조목이다.

1. 명대에는 각다 관련 사무와 첩사(貼射)와 교인(交引), 차전(茶田) 등 각종 명색을 모두 혁파함.

다만 사천(四川)에 차마사(茶馬司) 한 곳, 섬서(陝西)에 차마사 4곳을 설치함.

2. 『대명률(大明律)』에, 사사로이 차를 만들어 법을 범한 자는 소금을 사제(私製)한 것과 같은 죄로 논한다고 되어 있음.

이로 보면 명대에는 각다 정책이 없어지고, 단지 차와 말의 교역을 담당하는 차마사(茶馬司)만 몇 곳에 존치되었다.

국가에서 생산과 판매를 독점 관리하기에는 시장 규모가 너무 커졌기 때문이다.

이에 이르러 각다는 없고 차마 무역만 국가의 관리 대상이 되었다.

이렇듯 당대에서 명대에 이르는 각다에 관한 역사 사실 기록은 말 그대로 간추린 차문화이기도 하다.

다산은 중국의 역사 기록에서 이와 같이 각다와 관련된 기록을 추출해서, 관련 문헌의 인용을 통해

앞 뒤 맥락을 설명하는 방식으로 「각다고」를 정리해 냈다.

청나라 왕승패의 「군선집축도(群仙集祝圖)」 중 투차(鬪茶) 모습.

중국 역대 왕조의 각다 정책에 대한 다산의 생각은 어떠했던가?

먼저 다산이 당나라 목종 조의 기사를 소개한 후, 끝에 붙인 안설(按說)을 읽어 보자.

생각건대, 차란 물건은 처음에는 약초 중에 미미한 것이었다.

그것이 오래 되자 나르는 수레가 연잇고, 배가 잇달았다. 그리하여 현관(縣官)이 세금을 매기지 않을 수 없었다.

하지만 이 또한 장사해서 판매하는 한 가지 물건이니, 마땅하게 헤아려 세금을 거두면 충분하다.

어찌 하여 관청이 직접 장사를 하면서 백성들이 사사로이 매매하는 것을 금하고,

베어 죽여도 그만 두지 않기에 이르렀단 말인가?

이를 보면 교역량이 폭발적으로 증가하면서 국가에서 차에 대해 세금을 매기는 것은 당연한 일이나,

국가가 판매를 독점하는 각다 정책에 대해서는 다산이 매우 부정적인 견해를 지녔음을 알 수 있다

. 다산은 「각다고」의 끝에 붙인 글에서 다음과 같이 결론을 맺었다.

내가 예전에 재부(財賦)의 제도를 두루 살펴보니, 비록 그 손익과 득실이 시대마다 각기 달랐다.

크게 보면 도가 있는 세상에서는 세금 거두는 것은 박한데도 재용(財用)은 반드시 넉넉했다.

도가 없는 세상에서는 세금을 거두는 것이 반드시 무겁고, 재용은 반드시 부족했다.

이는 이미 지나온 자취만 보더라도 분명한 것이다. 이로 말미암아 볼진대,

재정을 넉넉하게 하는 방법은 한 가지 뿐이 아니지만, 큰 이익은 박하게 거두는 것보다 나은 것이 없다.

재용이 결핍되는 방법도 한 가지 뿐은 아니지만, 큰 해로움은 무겁게 거두는 것보다 더한 것이 없다.

아아! 천하의 재원은 한정이 있고, 쓰임에는 한정이 없다.

한정 있는 재물로 한정 없는 쓰임에 부응하니, 무엇으로 이를 견디겠는가?

그런 까닭에 성인께서 법을 제정하시어 “수입을 헤아려서 지출하라”고 하셨던 것이다. 수입이란 것은 재물이고,

지출이란 것은 쓰임이다. 유한한 것을 헤아려서 무한한 것을 절제하는 것은 성인의 지혜요, 흥하여 융성하는 방법이다.

무한한 것을 멋대로 해서 유한한 것을 고갈시키는 것은 어리석은 사내의 미혹함이요, 패망의 꾀이다.

무릇 세금을 거두는 법을 제정할 때는 먼저 나라의 쓰임새를 헤아리지 말고, 오직 백성의 힘을 가늠하고 하늘의 이치를

헤아려야 한다. 무릇 백성의 힘으로 감당치 못하는 것과 하늘 이치가 허락하지 않을 것은 터럭만큼이라도 감히 더하지 못한다.

이에 1년의 수입을 모두 계산해서 3분의 2는 1년의 비용으로 지출하고, 3분의 1은 남겨 내년의 비축으로 삼는다.

이른 바 3년을 밭 갈면 1년 양식이 있다는 것이다. 만약 부족하게 되면 제사나 손님 접대로부터 아래로 수레와 복식에

이르기까지 필요한 물건들을 모두 줄여 검소하게 해서, 서로 알맞게 되기를 기약한 뒤에 그만둔다.

이것이 옛날의 도이니, 다른 방법은 없다.

결론에서도 다산은 각다는 백성의 세금을 가중시키기만 하고,

국가의 재용이 넉넉해져도 백성에게 혜택이 돌아가는 것도 아니라고 하여, 반대의 뜻을 분명히 했다.

오히려 수입과 지출을 규모에 맞게 하고, 없을 때는 절약하고 남을 때는 저축하는 상평(常平)의 방법으로 천리를 따르고

백성의 힘을 펴주는 정책을 시행할 것을 주장했다.

지금까지의 논의를 바탕으로 「각다고」의 자료 가치와 의의를 정리한다.

첫째, 「각다고」는 중국 역대의 차 전매 정책을 통해 중국의 차문화를 살핀 최초의 저술이다.

둘째, 「각다고」는 본문 아래 관련 문헌을 섭렵하여 호인(胡寅)․마단림(馬端臨)․진부량(陳傅良)․구준(丘濬) 등의

언급을 통해 각다의 이면을 소상하게 보충한 기사본말(紀事本末)의 형식을 갖춘 저술이다.

셋째, 「각다고」는 역대 중국에서 차가 국용(國用)의 마련에 한 기여와 구체적 차 산지의 이름, 제도 시행 상의 세부 내용 및

백성들에게 끼친 질고까지를 조대별로 제시하여, 차문화의 실상을 일목요연하게 파악하게 한 저술이다.

넷째, 「각다고」는 산차(散茶)와 편차(片茶), 그리고 말차(末茶) 등 시대 변화에 따른 차의 제법과 특성, 음다법 등을

제시하여 차문화의 변천을 이해할 수 있게 하였다.

아울러 육우의 『다경』이 출현한 문화 배경 및 의의 등을 밝혀, 사적 맥락을 짚을 수 있게 하였다.

다섯째, 그럼에도 「각다고」는 앞서 이덕리가 『동다기』에서 펼친 차마(茶馬) 무역론의 구체적 제안을

발전적으로 계승하지 못하고 무역의 당위만 원론 수준에서 확인한 채,

전반적으로 각다에 대해 부정적 견해를 피력한 한계를 지닌다.

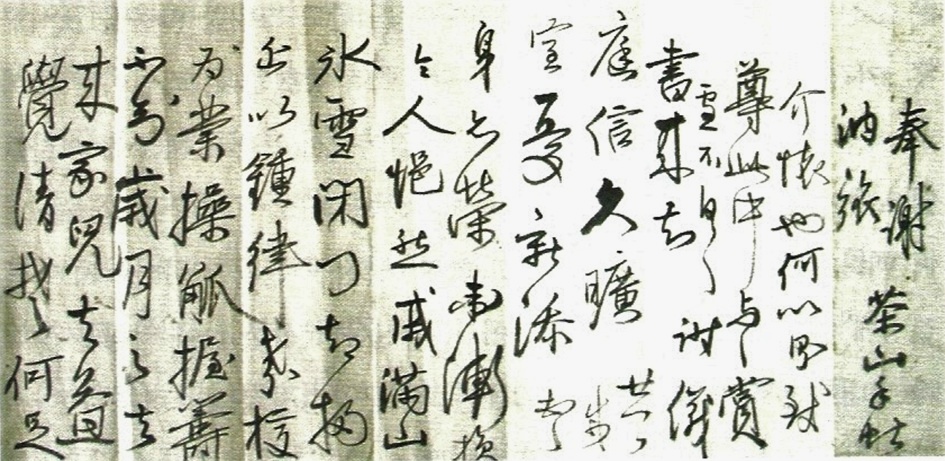

다산이 1830년 3월 15일에 제자 이시헌에게 떡차 만드는 법을 설명한 친필 편지.

(백운동 이효천 소장)

우리 전통 수제차가 요즘 우리가 마시는 덖음 녹차였을 것으로 생각하는 경향이 보편화 되어 있다.

하지만 지금처럼 진공 포장술도 없고 냉장 보관도 어려운 상태에서 덖음 녹차를

장마철이 지나도록 맛이 변하지 않게 보관하기란 쉬운 일이 아니다.

다산 선생이 마셨던 차는 어떤 차였을까? 잎차였을까, 떡차였을까?

초의차에도 똑같이 적용되는 물음이다.

2005년 7월 30일, 강진군이 개최한 「다산정약용선생유물특별전」에

흥미로운 내용을 담은 다산 선생의 친필 편지 한통이 출품되었다.

이효천 선생 소장 유묵으로, 다산이 69세 나던 1830년 강진 백운동 이대아(李大雅)에게 보낸 편지다.

편지 속에는 떡차 제조방법에 대한 다산 자신의 친절한 설명이 나와 있다. 전문을 소개한다.

잠깐 눈 돌리는 사이에 세 해가 문득 지났네. 생각건대, 효성스런 마음이 드넓어 내가 미칠 바가 아닐세.

소식 끊겨 생각만 못내 아득할 뿐 안타까운 마음을 펼 길이 없네. 그간 편히 지내셨는가?

또 과거 시험을 보는 해를 맞으니, 비록 영화로운 이름에 뜻이 없다고는 하나 마땅히 글쓰기에 마음을 두고 있겠지.

어떤 공부를 하고 있는가? 나는 나이가 들어 병으로 실로 괴롭기 짝이 없네.

기운이 없어 문밖에도 나갈 수가 없다네. 정신의 진액은 온통 소모되어 남은 것이라고는 실낱같군.

이래서야 어찌 살아 있다 하겠는가.

지난번 보내준 차와 편지는 가까스로 도착하였네. 이제야 감사를 드리네.

올 들어 병으로 체증이 더욱 심해져서 잔약한 몸뚱이를 지탱하는 것은 오로지 떡차[茶餠]에 힘입어서일세.

이제 곡우 때가 되었으니, 다시금 이어서 보내 주기 바라네. 다만 지난 번 부친 떡차는 가루가 거칠어 썩 좋지가 않더군.

모름지기 세 번 찌고 세 번 말려 아주 곱게 빻아야 할 걸세. 또 반드시 돌샘물로 고루 반죽해서 진흙처럼 짓이겨

작은 떡으로 만든 뒤라야 찰져서 먹을 수가 있다네. 알겠는가?

시험 보는 고을은 어디인가? 경과(慶科) 때에는 틀림없이 올라올 테니 직접 줘도 좋겠고, 그렇지 않으면

여름이나 가을에 연지(蓮池) 사는 천총(千摠) 김인권(金仁權)의 집으로 보내주게나. 즉각 내게 전해올 걸세.

이현(泥峴) 사는 조카는 청양(靑陽)에 고을 원이 되어 나간지라, 서울 안에는 부탁할만한 곳이 없어

인편에 전하는 것은 마땅치가 않을 걸세. 잠시 줄이고 다 적지 않네. 삼가 쓰네.

경인년(1830) 3월 15일 먼 친척 아무개 돈수.

겉봉에는 ‘강진백운동(康津白雲洞) 이대아서궤경납(李大雅書几敬納)’이라 적혀 있다.

발신인에는 ‘두릉후장(斗陵侯狀)’으로 적었다. 수신인 이대아는 다산이 강진 시절에 직접 가르쳤던 막내 제자

이시헌(李時憲, 1803-1860)을 가리킨다. ‘척기(戚記)’라 한 것으로 보아 사제간에 앞서,

먼 친척 뻘 되는 사이였음을 짐작할 수 있다.

다산이 1830년 3월 15일에 제자 이시헌에게 떡차 만드는 법을 설명한 친필 편지

(백운동 이효천 소장)

1817년 이시헌의 아버지인 이덕휘(李德輝, 1759-1828)에게 보낸 다산의 또 다른 편지에는,

“그대와 아드님의 공부가 모두 아주 근실하고 도타워 더 권면할 필요가 없습니다.

다만 먹는 것이 너무 박해서 병에 걸릴까 염려되니, 이것이 걱정입니다.”라 한 내용이 있고, 보내준 닭과 죽순,

그리고 여러 가지 반찬과 약유(藥油) 등에 대해 감사하는 언급이 있다.

두 편지로 볼 때 다산은 강진시절에는 이덕휘의 집에서 보내온 이런저런 먹거리를, 해배(解配)되어

서울로 올라간 뒤에는 백운동에서 부쳐온 차를 받아서 먹었음을 알 수 있다.

편지에서 우리의 시선을 끄는 대목은 바로 떡차 제조에 대해 언급한 부분이다.

보내준 떡차를 한참 만에 어렵게 받아 잘 먹었다는 말, 떡차로 겨우 몸을 버텨 살고 있으니,

햇차를 따면 새로 만들어 더 보내달라는 부탁을 했다. 배달 사고라도 날까 봐 전달하는 방법까지

시시콜콜히 적은 것을 보면, 차에 대한 다산의 강한 집착이 느껴져 슬그머니 웃게 된다.

이때 다산은 강진 다신계(茶信契)에서 매년 보내는 차 양식도 받아서 먹던 터였다.

다산은 ‘차병(茶餠)’이라고 했다. 떡차가 아니라 ‘차떡’이라고 말한 것이다.

자칫 그냥 차가 아니라 곡물 가루를 섞어 떡으로 만든 것인가 오해하기 쉽다.

그런데 바로 이어지는 제조법을 보면 차떡이 아니라 떡차(餠茶)를 말한 것이다.

만들어 전달하는데 적어도 몇 달씩 걸리는 노정을 생각한다면, 곡물을 빻아 차잎과 함께 찧어 만든 떡이 아닌 것은 분명하다.

편지에서 다산이 적고 있는 떡차 제조법은 이렇다.

1. 차잎을 딴다.

2. 삼증삼쇄(三蒸三曬), 즉 세 번 쪄서 세 번 볕에 말린다.

3. 아주 가늘게 빻는다.

4. 돌샘물로 반죽한다.

5. 진흙처럼 완전히 뭉클어지게 찧는다.

6. 작은 떡으로 만든다.

다산이 우이도의 누군가에게 보낸 편지.

끝에 "떡차 50개를 보낸다"는 내용이 보인다. 개인 소장

이러한 방식은 기존에 알려진 떡차 제조법과 하나도 다를 게 없다.

다만 다산은 여기서 세 번 쪄서 세 번 볕에 말리는 삼증삼쇄(三蒸三曬)를 말하고,

가루가 고와야지 거칠면 안 된다는 점을 특별히 강조했다.

또 석천수(石泉水) 즉 돌샘물로 진흙처럼 뭉클어지게 짓찧어 작은 떡으로 만들라고 했다.

2006년 10월에 역시 강진군에서 열린 제 2회 「다산정약용선생유물특별전」에도 1816년 다산이 우이도(牛耳島)의

누군가에게 보낸 편지가 출품되었다. 편지에서 다산은 그해 세상을 뜬 중씨 정약전(丁若銓, 1760-1816)의 죽음을

애통해 하며, 상대의 후의에 감사하는 내용을 전했다.

그리고 보내준 전복에 대한 답례로 ‘다병오십송료(茶餠五十送了)’라 하여 떡차 50개를 보내고 있다.

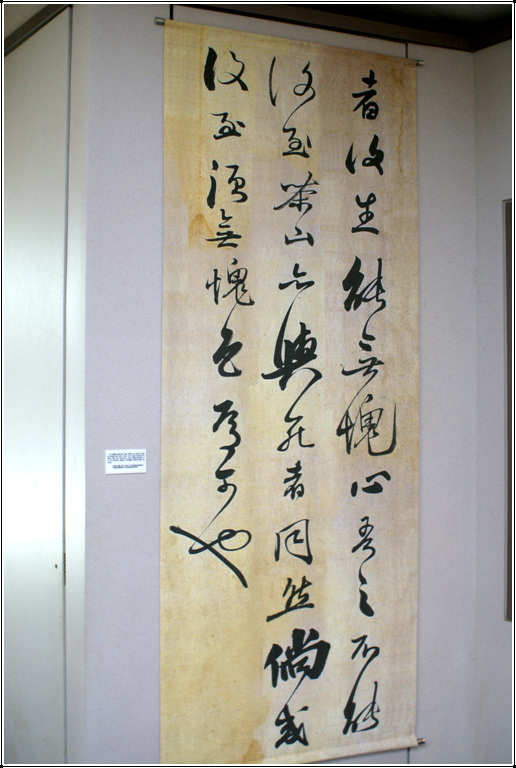

다산이 여유당으로 찾아온 제자에게 써준 친필 글씨.

윤영상 소장.

다산의 떡차에 대한 다른 증언들

이규경(李圭景, 1788-?)의 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』 중

「도차변증설(荼茶辨證說)」에 다산의 떡차에 관한 또 다른 흥미로운 증언이 있다.

오늘날 차로 이름난 것은 영남의 대밭에서 나는 것을 죽로차(竹露茶)라 하고,

밀양부 관아 뒷산 기슭에서 나는 차를 밀성차(密城茶)라 한다. 교남(嶠南) 강진현에는 만불사(萬佛寺)에서 나는 차가 있다.

다산 정약용이 귀양 가 있을 때, 쪄서 불에 말려 덩이를 지어 작은 떡으로 만들게 하고, 만불차(萬佛茶)라 이름 지었다.

다른 것은 들은 바가 없다. 우리나라 사람이 차를 마시는 것은 체증을 해소하기 위해서이다.

영남 대밭에서 나는 죽로차(竹露茶), 밀양의 밀성차(密城茶)와 함께 다산의 만불차(萬佛茶)를 조선의 명차로 꼽았다.

우리나라 사람들은 모두 체증을 내리기 위한 약용으로 차를 마신다고 한 대목이 중요하다.

앞서 편지에서 다산도 체증이 심해져서 떡차가 아니고는 살 수가 없다고 직접 말한 바 있다.

만불사는 초당이 있던 강진 만덕산 백련사를 가리킨다.

다산은 증배(蒸焙)하여, 즉 찌고 말려 덩이로 지어 작은 떡을 만들게 했다고 했다.

다산의 차가 소단차(小團茶), 즉 작은 크기의 떡차였음이 다시 한번 입증되는 셈이다.

물론 다산이 떡차만 마셨던 것은 아니다.

조재삼(趙在三)의 『송남잡지(松南雜識)』 「화약류(花藥類)」의 「황차(黃茶)」항목에 이런 기사가 실려 있다.

신라 역사에, 흥덕왕 때 재상 대렴(大廉)이 당나라에서 차나무 씨를 얻어 지리산에 심었다.

향과 맛이 당나라보다 낫다고 한다. 또 해남에는 옛날에 황차(黃茶)가 있었는데, 세상에 아는 사람이 없었다.

다만 정약용이 이를 알았으므로, 이름을 정차(丁茶) 또는 남차(南茶)라고 한다.

이 언급에 보이는 황차(黃茶)는 떡차인지 잎차인지가 분명치 않다.

다만 황차라 한 것으로 보아 정차(丁茶) 또는 남차(南茶)로도 불린 해남황차(海南黃茶)는

가마솥 덖음차가 아닌 발효차가 분명하다.

한편 다산이 강진을 떠나면서 제자들과 맺은 「다신계절목(茶信契節目)」에 이런 내용이 있다.

곡우일에 여린 잎을 따서 볶아 1근을 만든다. 입하 전에 늦차를 따서 떡차 2근을 만든다.

이 잎차 1근과 떡차 2근을 시 원고와 함께 동봉한다.

여린 첫 싹은 볶아 잎차를 만들고, 곡우 이후 입하 사이에 딴 늦차로는 떡차를 만들었음을 정확하게 말했다.

이는 1823년 다산이 초천으로 찾아온 제자 윤종삼(尹鍾參)과 윤종진(尹鍾軫)에게 기념으로 써준

친필 글씨 속의 다음 대목으로도 확인된다.

“올 적에 이른 차를 따서 말려두었느냐?”

“아직 못했습니다.”

이른 차를 따서 볕에 말려두었느냐고 묻고 있는 것으로 보아,

다산이 마신 잎차는 햇볕으로 자연 건조 발효시킨 반발효차인 것이다.

하지만 이것은 극히 소량이어서 그 즉시 마시는 용도였고, 1년의 차 양식은 대부분 떡차로 해결했다.

더구나 잎차의 경우는 삼증삼쇄나 구증구포의 찌고 말리는 과정을 거치지 않은,

약한 불에 찌거나 햇볕에 말려 반발효시킨 것이었다.

보림사 경내의 쌍탑.

구증구포(九蒸九曝)의 실체

다산의 제다법과 관련해 끊임없이 논란이 되고 있는 구증구포(九蒸九曝)의 실체는 무엇일까?

구증구포는 오늘날 다산의 권위를 등에 업고 하나의 신화가 된 듯하다. 다산은 앞서 본 이시헌에게 보낸 편지에서

구증구포를 줄여 삼증삼쇄(三蒸三曬)로 말했다. 그렇다면 다산이 만년에 주장을 바꾼 것인가?

이 문제는 좀더 면밀한 검토가 필요하다.

구증구포란 말 그대로 아홉 번 쪄서 아홉 번 말린다는 말이다.

구증구포는 인삼이나 숙지황 등 한약재의 강한 성질을 누그러뜨려 약성을 발휘시키기 위해 쓰는 방법이다.

이를 차에다 적용하는 것은 중국에서도 달리 예를 찾기 힘들다. 다산의 구증구포나 삼증삼쇄는

덖음 녹차가 아닌, 곱게 빻아 가루를 내 돌샘물로 반죽해 빚는 떡차에 해당하는 제법이다.

그런데 오늘날은 덖음 녹차를 만들면서 다산의 이 구증구포를 적용하고,

이를 마치 절대의 비전(秘傳)인 양 떠받드는 경우가 적지 않다.

어째서 다산은 그 여린 찻잎을 아홉 번이나 쪄서 말려 차를 법제해야 한다고 했을까?

구증구포에 대한 다산의 최초 언급은 「범석호의 병오서회(丙午書懷) 10수를 차운하여 송옹(淞翁)에게 부치다(次韻范石湖丙午書懷十首簡寄淞翁)」란 시의 둘째 수에 나온다.

小雨庭菭漲綠衣 보슬비가 뜨락 이끼 초록옷에 넘치기에

任敎孱婢日高炊 느지막이 밥 하라고 여종에게 얘기했지.

懶拋書冊呼兒數 게을러져 책을 덮고 자주 아일 부르고

病却巾衫引客遲 병으로 의관 벗어 손님 맞이 더뎌진다.

洩過茶經九蒸曝 지나침을 덜려고 차는 구증구포 거치고

厭煩雞畜一雄雌 번다함을 싫어해 닭은 한 쌍만 기른다네.

田園雜話多卑瑣 시골의 잡담이야 자질구레한 것 많아

漸閣唐詩學宋詩 당시(唐詩) 점차 물려두고 송시를 배우노라.

1구의 ‘녹의(綠衣)’는 마당에 깔린 이끼다. 아침부터 조찰이 내린 비로 뜨락의 이끼 옷이 자박자박 젖었다.

오늘 같은 날은 마냥 게으름을 부리고 싶다. 갑자기 책을 덮으니 무료하다.

공연히 이래라 저래라 아이를 불러 심부름을 시킨다.

의관을 풀어헤친 채 지내다 갑자기 손님이 오면 허둥지둥 의관을 정제하느라 손님맞이가 늦어진다.

5구에 구증구포가 나온다. 직역을 하면 “지나침을 줄이려고 차는 구증구포를 거친다”는 말이다.

‘설과(洩過)’는 『좌전(左傳)』에 “부족함을 건져서 지나침을 줄인다. 濟其不足, 以洩其過”란 표현이 있는데서도

그 의미를 알 수 있다. 차의 성질이 지나치게 강한 것을 감쇄시키려고 구증구포,

즉 아홉 번 찌고 아홉 번 말리는 과정을 거친[經]다고 했다.

6구에서는 조촐한 살림이라 닭도 두 마리만 기른다는 이야기를 대구로 얹고, 쓸데없는 잡담에 마음 쓰지 않고,

지금까지 보던 당시를 접어두고 송시를 더 읽겠노라는 다짐을 적었다.

차를 법제할 때 구증구포 하는 이유를 ‘설과(洩過)’에 둔 것이 흥미롭다.

지나치게 강한 차의 성질을 감쇄시키기 위해서라고 말한 것이다.

다산의 구증구포설은 이유원(李裕元, 1814-1888)의 『임하필기(林下筆記)』 가운데

「호남사종(湖南四種)」이란 항목에 한 번 더 나온다.

강진 보림사의 죽전차(竹田茶)는 열수 정약용이 얻었다. 절의 승려들에게 구증구포의 방법으로 가르쳐 주었다.

그 품질이 보이차에 밑돌지 않는다. 곡우 전에 딴 것을 더욱 귀하게 치니, 이를 일러 우전차(雨前茶)라 해도 괜찮다.

중요한 기록이다. 보림사의 죽전차를 처음 개발한 사람이 정약용이라고 밝혔다.

다산이 보림사에 갔다가 절 둘레의 야생차를 보고, 구증구포의 방식으로 차를 법제하는 법을 알려 주었다는 것이다.

그 품질도 중국의 보이차만 못지않다고 했다.

곡우 전에 딴 것을 더욱 귀하게 쳤다는 것은 앞서 다산이 백운동에 보낸 편지에서 곡우 때가 되었으니

서둘러 따서 떡차를 만들어 보내달라고 한 언급과 일치한다.

구증구포 떡차인 보림사 죽로차

이유원은 「호남사종」외에도 문집인 『가오고략(嘉梧藁略)』에

「죽로차(竹露茶)」란 장시를 지어 보림사 차에 대해 아주 구체적인 기록을 남겼다.

여기서도 다산의 구증구포설은 반복적으로 언급된다. 뿐만 아니라, 차의 법제 과정 및 차 맛까지 자세히 적었다.

普林寺在康津縣 보림사는 강진 고을 자리 잡고 있으니

縣屬湖南貢楛箭 호남 속한 고을이라 싸릿대가 공물일세.

寺傍有田田有竹 절 옆에는 밭이 있고 밭에는 대가 있어

竹間生草露華濺 대숲 사이 차가 자라 이슬에 젖는다오.

世人眼眵尋常視 세상 사람 안목 없어 심드렁이 보는지라

年年春到任蒨蒨 해마다 봄이 오면 제멋대로 우거지네.

何來博物丁洌水 어쩌다 온 해박한 정열수(丁洌水) 선생께서

敎他寺僧芽針選 절 중에게 가르쳐서 바늘 싹을 골랐다네.

千莖種種交織髮 천 가닥 가지마다 머리카락 엇 짜인듯

一掬團團縈細線 한 줌 쥐면 웅큼마다 가는 줄이 엉켰구나.

蒸九曝九按古法 구증구포 옛 법 따라 안배하여 법제하니

銅甑竹篩替相碾 구리 시루 대소쿠리 번갈아서 방아 찧네.

天竺佛尊肉九淨 천축국 부처님은 아홉 번 정히 몸 씻었고

天台仙姑丹九煉 천태산 마고선녀 아홉 번 단약을 단련했지.

筐之筥之籤紙貼 대오리 소쿠리에 종이 표지 붙이니

雨前標題殊品擅 ‘우전(雨前)’이란 표제에다 품질조차 으뜸일세.

將軍戟門王孫家 장군의 창 세운 문, 왕손의 집안에서

異香繽紛凝寢讌 기이한 향 어지러이 잔치 자리 엉긴 듯 해.

誰說丁翁洗其髓 뉘 말했나 정옹(丁翁)이 골수를 씻어냄을

但見竹露山寺薦 산사에서 죽로차를 바치는 것 다만 보네.

湖南希寶稱四種 호남 땅 귀한 보물 네 종류를 일컫나니

阮髥識鑑當世彦 완당 노인 감식안은 당세에 으뜸일세.

海橽耽䔉檳樃葉 해남 생달(栍橽), 제주 수선(水仙), 빈랑(檳榔) 잎 황차(黃茶)러니

與之相埓無貴賤 더불어 서로 겨뤄 귀천을 못 가르리.

草衣上人齎以送 초의 스님 가져와서 선물로 드리니

山房緘字尊養硯 산방에서 봉한 편지 양연(養硯) 댁에 놓였었지.

我曾眇少從老長 내 일찍이 어려서 어른들을 좇을 적에

波分一椀意眷眷 은혜로이 한잔 마셔 마음이 애틋했네.

後遊完山求不得 훗날 전주 놀러가서 구해도 얻지 못해

幾載林下留餘戀 여러 해를 임하(林下)에서 남은 미련 있었다네.

鏡釋忽投一包裹 고경(古鏡) 스님 홀연히 차 한 봉지 던져주니

圓非蔗餹餠非茜 둥글지만 엿 아니요, 떡인데도 붉지 않네.

貫之以索疊而疊 끈에다 이를 꿰어 꾸러미로 포개니

纍纍薄薄百十片 주렁주렁 달린 것이 일백 열 조각일세.

岸幘褰袖快開函 두건 벗고 소매 걷어 서둘러 함을 열자

床前散落曾所眄 상 앞에 흩어진 것 예전 본 그것일세.

石鼎撑煮新汲水 돌솥에 끓이려고 새로 물을 길어오고

立命童竪促火扇 더벅머리 아이 시켜 불 부채를 재촉했지.

百沸千沸蟹眼湧 백 번 천 번 끊고 나자 해안(蟹眼)이 솟구치고

一點二點雀舌揀 한 점 두 점 작설(雀舌)이 풀어져 보이누나.

胸膈淸爽齒根甘 막힌 가슴 뻥 뚫리고 잇뿌리가 달콤하니

知心友人恨不遍 마음 아는 벗님네가 많지 않음 안타깝다.

山谷詩送坡老歸 황산곡(黃山谷)은 차시(茶詩) 지어 동파 노인 전송하니

未聞普茶一盞餞 보림사 한잔 차로 전별했단 말 못 들었네.

鴻漸經爲瓷人沽 육우(陸羽)의 『다경(茶經)』은 도공(陶公)이 팔았으나

未聞普茶參入撰 보림사 차를 넣어 시 지었단 말 못 들었네.

瀋肆普茶價最高 심양 시장 보이차(普洱茶)는 그 값이 가장 비싸

一封換取一疋絹 한 봉지에 비단 한 필 맞바꿔야 산다 하지.

薊北酪漿魚汁腴 계주(薊州) 북쪽 낙장(酪漿)과 기름진 어즙(魚汁)은

呼茗爲奴俱供膳 차를 일러 종을 삼고 함께 차려 권한다네.

最是海左普林寺 가장 좋긴 우리나라 전라도의 보림사니

雲脚不憂聚乳面 운각(雲脚)에 유면(乳面)이 모여듦 걱정 없네.

除煩去膩世固不可無 번열(煩熱)과 기름기 없애 세상에 꼭 필요하니

我産自足彼不羨 보림차면 충분하여 보이차가 안 부럽다.

동전 모양으로 만들어 꿰미에 꿴 떡차

죽로차는 앞서 「호남사종」에서 말한 보림사 죽전차(竹田茶)의 다른 이름이다.

보림사 대밭에 차가 많이 자라는데 세상 사람들은 그게 차인 줄도 모르고 잡풀 보듯 한다고 했다.

그것을 다산이 와서 보고 절의 승려들에게 차 만드는 방법을 알려주어 비로소 보림사 죽전차가 세상에 빛을 보게 되었다.

곡우 이전의 일창일기(一槍一旗)의 여린 잎만 골라 딴 것을 구리 시루로 찌고 대소쿠리로 말려 구증구포를 거쳤다.

‘아침(芽針)’만을 골라 뭉쳐 쥐면 마치 머리카락이 엇짜인듯 하다고 한 것으로 보아, 다산처럼 방아를 찧어 가루로 만든 것은 아니다.

한 점 두 점 작설이 풀어져 보인다고 한 데서, 구증구포한 일창일기 여린 찻잎을 쪄낸 후 그대로 뭉쳐 만들었음을 알 수 있다.

이유원이 마신 보림사의 죽로차는 대나무 발로 짠 작은 그릇에 담아 ‘우전’이란 상표까지 붙인 최고급의 떡차였다.

이유원은 젊은 시절 자하 신위의 집에서 초의가 자하에게 선물로 준 보림사 죽로차를 마신 적이 있었다.

그 후 백방으로 그 차를 구했으나 다시는 마셔볼 기회를 갖지 못했다.

그런데 어느 날 고경 스님이 찾아와 차 한 봉지를 선물하였다. 둥근 떡을 실로 꿰어 꾸러미로 만들었는데, 세어 보니

떡차가 110개였다. 차를 마신 소감은 막힌 가슴이 뻥 뚫리고 잇뿌리에 단맛이 감돌더라고 했다.

효능은 번열과 기름기를 제거해준다고 적었다.

이유원은 『임하필기』에서 중국의 보이차에 대해서도 자세한 언급을 남긴 바 있다.

그는 자신이 직접 마셔본 결과 보림사의 죽로차가 결코 중국의 고급 보이차에 못지 않은 품질을 지녔다고 단언하였다.

그래서 그 맛을 기려 후대의 증언을 위해 보림사의 죽로차를 기록으로 남긴다고 했다.

증쇄를 거듭할수록 차의 독성이 눅는다. 냉한 성질이 따습게 변한다. 향과 맛이 부드러워진다.

다산은 이러한 약리를 잘 알았다. 이러한 제다법은 확실히 약용으로 차를 음용하던 습관에서 나온 것이다.

위 시를 통해 이유원이 「호남사종」에서 말한 구증구포로 법제한 보림사의 죽전차, 또는 죽로차는 잎차 아닌

떡차임이 더 확실해졌다. 또 다산이 처음 제다법을 알려주었다는 보림사 죽로차를 초의가

그 방식대로 만들었다는 것으로 보아, 초의차 또한 다산에게서 나온 것임을 알 수 있다.

일제강점기로 이어진 떡차 제법

보림사의 구증구포 죽로차가 떡차였다는 사실은 조선의 차에 관심이 많았던 모로오까 다모쓰(諸岡 存, 1879-1946)와

이에이리 가즈오(家入一雄 1900-1982)가 1938년 전남 나주군 다도면 불회사와 장흥 보림사 등을 직접 답사하여

조사한 결과와도 정확하게 일치한다. 이 답사기에 수록된 불회사의 전차[磚茶] 제다방법에 대한 설명은 다음과 같다.

차를 만드는 기본은 순을 딴 뒤의 남은 잎을 채취해서 이것을 하루 안에 3,4회 찐(찐 것을 방안에 얇게 펴서 식히는

정도로 하여 찌며, 찌는 횟수가 많을수록 향기와 맛이 좋다) 것을 절구에 넣고 끈적끈적하게 충분히 찧은 뒤,

지름 아홉 푼(약 2.3cm), 두께 두 푼(약 0.5cm)이 되게 손으로 눌러 덩어리 모양으로 굳히고,

이 복판의 작은 구멍에 새끼를 꿰어서 그늘에 말리며 될 수 있는 대로 짧은 기간에 만들어 사용한다.

몇 번을 찌든 차 잎을 딴 그날 낮과 밤 안에 여러 번을 찌는데, 찌는 횟수가 많을수록 향기와 맛이 좋아진다고

언급한 사실이 흥미롭다. 또한 완전히 건조시키지 않고, 찐 것을 방안에 얇게 펴서 뜨거운 기운을 식히는 정도로만 말린다.

이렇게 여러 번 찌고 말리는 일을 반복하는 이유는 향과 맛을 더 좋게 하기 위해서다.

여러 차례 찌고 말리기를 되풀이한 뒤에 비로소 절구에 넣고 끈적끈적해질 때까지 찧는다.

찌는 회수를 3,4회 정도라고 했는데, 앞서 본 이시헌에게 보낸 편지에서 말한 다산의 떡차 제조법과 한 치의 차이가 없다.

또 당시 보고서에는 보림사의 청태전(靑苔錢) 제조 방법도 보인다.

이(보림사) 부근에서는 청태전을 보통 차라고 하여,

1919년경까지 부락 사람들이 만들었으나, 그 뒤 작설차(雀舌茶)를 마시게 되면서 만들지 않는다.

(중략) 가져온 날잎차는 곧장 가마에 넣고 쪄서 잎이 연하게 되면 잎을 꺼내(찻잎이 누런 빛깔을 띨 무렵) 절구에 넣고

손공이로 찧는다. 찧을 때는 떡을 만드는 것처럼 잘 찧는다. 이때 물기가 많으면 펴서 조금 말리고,

굳히기에 알맞게 되었을 무렵, 두꺼운 널빤지 위에서 내경 두 치(6cm), 두께 5리(0.15cm), 높이 1푼 6리(0.48cm) 가량의

대나무 테에 될 수 있는 대로 짜임새가 촘촘한 얇은 천(무명)을 물에 적셔서 손으로 잘 짜서 펴고, 그 안에 찧은 차를 넣고,

가볍고 평평하게 엄지 손가락으로 눌러 붙인다. 그것이 조금 굳어갈 때에 꺼내서 자리 위 또는 평평한 대바구니 위에 얹고

햇볕에 쬐어 절반쯤 말랐을 무렵에 대곶이로 복판에 구멍을 뚫는다.

잘 마른 다음 곶이를 꿰면 차가 부서지므로, 연할 때에 하나씩 꿴다. 그리고 될 수 있는 대로 그 날 안에 말리도록 한다.

찐 차 잎을 절구에 찧고 말리는 과정 또한 다산의 방법과 같다.

대나무 통을 얇게 잘라 차 잎을 담을 틀을 만들고, 거기에 찧은 차를 눌러 담아 말렸다.

당시 보고서에는 50년도 더 된 청태전이 이 마을의 집에서 발견되었다는 언급도 있다.

다산 이래로 초의가 만들고 이유원이 마셨던 죽로차를 거쳐, 보림사 인근에서 생산된 청태전,

즉 떡차는 지속적으로 생산되었던 셈이다.

다산은 구증구포가 차의 강한 성질을 감쇄시키기 위함이라고 했고, 위 글에서는 차의 향과 맛을 더 좋게 해주기 때문이라고 했다.

증포를 거듭하면 강한 성질이 감쇄되면서 향과 맛이 순하고 부드러워진다.

이유원은 위 시에서 차를 마시자 막힌 가슴이 뻥 뚫리고 잇뿌리에 단맛이 감돌더라고 해서 이를 뒷받침했다.

구증구포는 여러 차례 되풀이한다는 의미이지, 꼭 숫자를 세어 아홉 번 하란 말이 아니다. 9는 만수(滿數)이므로, 여러 번의 뜻으로 흔히 쓴다.

이렇게 본다면 다산이 이시헌에게 보낸 편지에서 ‘삼증삼쇄(三蒸三曬)’로 횟수를 줄여 말한 것도 이해가 된다. 다산이 말한 구증구포는 꼭 숫자를 헤아려 아홉 번을 말한 것은 아니었고, 3회 이상 여러 차례 찌고 말리는 과정을 되풀이 한다는 의미로 보아 무리가 없겠다.

즉 다산이 만년에 횟수를 줄이는 쪽으로 견해를 수정한 것이 아니라는 뜻이다. 이를 오늘날의 구증구포설처럼 교조적으로 받아들인다면 다산이 직접 말한 증거가 나왔으니 구증구포는 마땅히 삼증삼쇄로 바뀌어야 옳다. 하지만 찌는 횟수가 몇 번이냐는 큰 의미가 없다. 더군다나 이때 구증구포는 녹차 아닌 떡차를 전제로 한 언급이 아닌가?

이제껏 다산의 떡차론과 구증구포설을 살폈다. 다산이 통상 마신 차는 잎차 아닌 떡차였고,

구증구포로 법제한 차 또한 덖음 잎차가 아닌 떡차였다.

다산이 중국에서도 쓰지 않는 구증구포의 방법을 도입한 것은 당시 조선에서 차가 약용으로

사용된 것과 관련이 깊다. 또한 기름진 음식을 많이 먹지 못하는 당시 조선의 식습관에 비추어

녹차는 성질이 너무 강해 위장에 강한 자극을 주고, 정기를 손상시킨다.

차의 냉한 성질을 감쇄시키고 떫은 맛을 부드럽게 하며 단맛을 강화시키는데

구증구포의 제다법은 상당한 효과가 있었으리라고 본다.

이 부분에 대해서는 전문 연구자들의 과학적인 검토를 요청한다.

필자는 다산 선생께서 마신 차가 떡차였으니,

오늘날 우리가 마시는 차도 떡차로 돌아가자고 주장하려는 것이 아니다.

떡차는 진공 포장이나 냉장 보관을 생각조차 할 수 없던 당시에, 잎차를 덖을 경우 장마철을 넘기기도 전에

차가 발효되어 맛이 변해 버리는 상황에서 나온 제다 방법이었다.

떡차가 잎차보다 맛이 더 좋아 그랬던 것이 아니었다.

시대가 다르고 기술이 발전하면 제다법도 바뀌는 것이 마땅하다.

연암 박지원은 법고이지변(法古而知變)과 창신이능전(創新而能典)을 말했다.

옛 것을 본받되 변화할 줄 알고, 새것을 만들더라도 능히 법도에 맞아야 한다는 말이다.

과거의 자취를 함부로 왜곡해서는 안 되겠지만, 그렇다고 무조건 과거로 돌아가는 것이

전통을 지키는 길이라고 생각하는 것은 더더욱 위험하다.

다산의 걸명乞茗 시문

다산은 명실 공히 우리 차 문화의 중흥조다. 그는 아득히 잊혀져 사라진 우리 차문화에 새 빛을 던졌다. 혜장과 초의의 제다법 또한 다산에게서 나왔다. 그렇다면 다산은 언제부터, 왜 차를 마셨을까? 이 글에서는 다산이 혜장에게 차를 청하며 보낸 걸명(乞茗) 시문을 통해 이 물음에 답해 보기로 한다.

백련사에서 다산초당으로 이어지는 길 가의 차밭.(백련사 홈피에서 발췌한 사진)

다산의 초기 차생활

다산은 유배 이전에도 차를 마셨다.

21세 나던 임인년(1782) 봄에 지은 「춘일체천잡시(春日棣泉雜詩)」의 앞쪽에 이런 내용이 있다.

鴉谷新茶始展旗 백아곡의 새 차가 새 잎을 막 펼치니

一包纔得里人貽 마을 사람 내게 주어 한 포 겨우 얻었네.

棣泉水品淸何似 체천의 물맛은 맑기가 어떠한가

閒就銀甁小試之 은병에 길어다가 조금 시험 해본다네.

백아곡(白鴉谷)은 경기도 광주 검단산(黔丹山) 북쪽으로, 이곳에서 작설차가 난다는 원주가 실려 있다.

당시 검단산 인근에서도 채다(採茶)가 이루어졌음을 알 수 있다. 체천은 당시 다산이 살고 있던 남대문 근처

창동의 지명이다. 상세한 자료가 남아 있지 않아 더 이상의 언급은 어렵다.

또 「미천가(尾泉歌)」의 뒷부분에도 차 마시는 일에 관한 언급이 있다.

爲試龍團治癖疾 시험 삼아 용단차(龍團茶)로 고질병을 다스리니

瑩如水精甘如蜜 해맑기 수정이요 달기는 꿀맛일세.

陸羽若來何處尋 육우가 온다하면 어디서 샘 찾을까

員嶠之東鶴嶺南 원교의 동쪽이요 학령의 남쪽이리.

이 또한 20대 서울 시절의 작품이다. 용단차(龍團茶)를 말한 것으로 보아

당시 다산이 단차(團茶), 즉 떡차를 마셨음을 알 수 있고, 약용으로 마신 것이 확인된다.

이런 시의 존재는 다산의 음다(飮茶)가 20대 초반부터 시작되었음을 잘 보여준다.

서울 생활에서 차 마시는 일을 언급한 몇 수의 시가 더 있지만 차의 효용에 대한 언급이나 구체적인 예찬은 따로 보이지 않는다.

차에 대한 관심이 있었다 해도 당시 서울에서 차를 구해 상음하기는 쉽지 않았을 터.

고질병을 다스린다는 언급으로 보아 당시의 음다는 떡차로 소량을 상비해 두었다가 이따금 약용으로 마시는 정도였을 것이다.

이밖에도 다산의 시문 속에는 음다 생활과 관련된 많은 언급이 보인다.

다산이 한때 머물며 혜장과 교유를 이어갔던 고성사의 『보은산방』.

당시는 산비탈에 쓰러져가는 작은 암자 하나 뿐이었다.

다산과 혜장의 만남과 걸명시

다산이 본격적으로 차를 마시기 시작한 것은 강진으로 유배 온 지 4년 후,

백련사에서 아암(兒菴) 혜장(惠藏, 1772-1811) 선사와 교유를 갖게 되면서 답답한 체증을 치료하기 위해서였다.

1801년 말에 강진으로 귀양 온 다산은 처음에 주막집 뒷방에 옹색한 거처를 정했다.

이곳을 다산은 동천여사(東泉旅舍)로 불렀다.

막상 혜장 선사와의 첫 만남은 그로부터 4년 뒤인 1805년 여름에 이루어졌다.

다산은 혜장이 대흥사에서 백련사로 건너와 머물며 다산을 만나려고 애를 쓴다는 소문을 들었다.

다산은 어느 날 슬쩍 신분을 감추고 백련사로 놀러가 혜장과 한나절 간 대화를 나누었다.

혜장은 그가 다산인 줄을 감쪽같이 몰랐다.

이윽고 작별하고 오는데 뒤늦게 그가 다산임을 안 혜장이 헐레벌떡 뒤쫓아 와서 말했다.

“공께서는 어찌 사람을 이렇듯 속이십니까? 공은 정대부 선생이 아니십니까?

저는 밤낮으로 공을 사모해 왔는데, 공께서 어찌 차마 이렇게 하십니까?”

혜장이 막무가내로 붙드는 바람에 다산은 하는 수 없이 그의 방에서 묵어 자며 『주역』에 대한 토론을 벌였다.

제자들이 지켜보는 가운데 다산 앞에서 만장의 기염을 토하던 혜장은 밤중에 잠자리에서 다산이 던진 단 한 차례의

질문에 압도되어 마침내 그 앞에 무릎을 꿇고 사제의 인연을 맺는다. 이날은 1805년 4월 17일이었다.

이후 다산과 혜장은 급격히 의기가 투합해서 서로 왕래가 잦았다.

두 사람은 수십 수의 시를 서로 주고받았다.

혜장은 다산의 후원자 노릇을 자처하며 보은산(寶恩山) 고성암(高聲菴)의 보은산방에 거처를 마련해주었고,

오가다가 일부러 들러 함께 며칠 씩 머물다 가곤 했다. 이들은 『주역』을 공통 관심사로 삼아 토론을 거듭했다.

시를 지을 때조차 『주역』의 괘사(卦辭)를 운자로 삼았을 정도였다.

다음 시는 다산이 혜장과 처음 만난 지 얼마 되지 않은 시점인 1805년 4월에 혜장에게 보낸 걸명시다.

원 제목은 「혜장상인에게 차를 청하며 부치다(寄贈惠藏上人乞茗)」이다. 최초의 걸명시다.

傳聞石廩底 듣자니 석름봉 바로 아래서

由來產佳茗 예전부터 좋은 차가 난다고 하네.

時當曬麥天 지금은 보리 익을 계절인지라

旗展亦槍挺 기(旗)도 피고 창(槍) 또한 돋아났겠네.

窮居習長齋 궁한 살림 장재(長齋)함이 습관이 되어

羶臊志已冷 누리고 비린 것은 비위가 상해.

花猪與粥雞 돼지고기 닭죽 같은 좋은 음식은

豪侈邈難竝 호사로워 함께 먹기 정말 어렵지.

秖因痃癖苦 더부룩한 체증이 아주 괴로워

時中酒未醒 이따금씩 술 취하면 못 깨어나네.

庶藉己公林 스님의 숲속 차 도움을 받아

少充陸羽鼎 육우(陸羽)의 차솥을 좀 채웠으면.

檀施苟去疾 보시하여 진실로 병만 나으면

奚殊津筏拯 뗏목으로 건져줌과 무에 다르리.

焙曬須如法 모름지기 찌고 말림 법대로 해야

浸漬色方瀅 우렸을 때 빛깔이 해맑으리라.

석름봉은 만덕산 백련사 서편 봉우리의 이름이다.

당시 다산은 섭생이 좋지 않았고 마음의 울결로 체증이 얹혀 고생이 심했다.

다산은 백련사 석름봉에 차나무가 많아 산 이름도 다아산(茶兒山) 또는 다산(茶山)이라 불린다는 말을 들었다.

이에 혜장에게 그곳에서 나는 차를 좀 구해줄 것을 부탁했다.

당시 다산은 비위가 약해 기름진 음식은 소화를 못 시키고 술을 마시면 좀체 깨지도 않았다.

속이 늘 더부룩하여 불쾌했다. 다산은 혜장에게 차를 보시해서 이 묵은 체증을 쑥 내려가게 해달라고 부탁했다.

때가 마침 햇차가 날 시기였던 것이다.

끝의 두 구절에서는 ‘배쇄(焙曬)’ 즉 불에 익혀 햇볕에 말리는 절차를 반드시 방법에 따라 해야

나중에 차를 우렸을 때 빛깔이 해맑다고 했다.

다산이 혜장에게 차를 청하면서 차를 만드는 방법까지 꼼꼼하게 일러준 것이다.

앞서 본 여러 문헌이 한결 같이 증언하고 있는 대로 보림사의 죽로차 뿐 아니라

강진의 만불차를 구증구포의 제다법으로 처음 알려준 것이 다산이었음을 상기한다면,

혜장에게 구체적인 제다법을 알려준 것 역시 다산이었음이 분명하다.

혜장이 이전부터 차를 만들어 마셔왔을 수도 있겠지만,

혜장은 당시 차가 많이 나는 백련사로 건너와 머문 지가 얼마 되지도 않던 시점이었다.

『다산시문집』에 잇따라 실린 다음 시 또한 위 시와 같은 운자로 지은 걸명시다.

전후 사정이 재미있다. 긴 제목의 내용은 이렇다. 「혜장이 나를 위해 차를 만들어 놓고,

마침 그 문도인 색성이 내게 차를 주자 마침내 그만두고 주지 않았다.

그래서 원망하는 글을 보내, 줄 것을 요구하였다. 앞의 운을 쓴다.

與可昔饞竹 옛날에 문여가(文與可)는 대를 탐했고

籜翁今饕茗 오늘날 탁옹(籜翁)은 차에 빠졌네.

況爾捿茶山 하물며 그대는 다산(茶山)에 사니

漫山紫箰挺 온 산에 자순(紫箰)이 돋아났으리.

弟子意雖厚 제자의 마음 씀은 저리 후한데

先生禮頗冷 선생의 예법은 매정도 해라.

百觔且不辭 백 근을 준데도 마다 않을 터

兩苞施宜竝 두 꾸러미 주는 게 뭐가 어때서.

如酒只一壺 만약에 술이 달랑 한 병뿐이면

豈得長不醒 어이해 깨지 않고 길이 취하리.

已空彦沖瓷 유언충(劉彦沖)의 찻그릇 이미 비었고

辜負彌明鼎 미명(彌明)의 돌솥도 쓸데가 없네.

四鄰多霍㿃 이웃에 설사병 걸린 이 많아

有乞將何拯 찾아오면 무엇으로 고쳐 주리오.

唯應碧澗月 오직 다만 벽간월(碧澗月)로 부응하여서

竟吐雲中瀅 구름 속 맑은 모습 토해내시게.

이때 다산의 지도로 혜장과 그 제자 색성 등이 찻잎을 따서 각자 차를 만들었던 모양이다.

제목에서 ‘혜장이 나를 위해 차를 만들어 놓고 藏旣爲余製茶’라고 했다.

다산의 요청을 받고 혜장이 일부러 찻잎을 따서 만든 것이다.

하지만 혜장은 제자인 색성이 차 한 포를 다산에게 주었다는 말을 듣고, 자신이 만든 차를 아까워하며 내놓지 않았다.

다산은 너무 야박한 것이 아니냐며 당초 약속대로 마저 내 놓으라고 으름장을 놓았다.

화려한 도자기 그릇이건 질박한 돌솥이건 차가 있어야 끓일 게 아니냐고 하면서,

다산은 차를 좀 넉넉하게 나눠 주어야 설사병에 걸린 이웃의 병 고치는데도 쓸 수 있을 테니,

어서 차를 내놓으라고 윽박질렀다.

15구의 ‘벽간월(碧澗月)’은 혜장이 만든 차에 붙인 이름인 듯하다.

초의 스님의 『동다송』에 보이는“건양과 단산은 푸른 물의 고장인데, 품제(品題)는 특별히 운간월(雲澗月)을 꼽는다네.

(建陽丹山碧水鄕, 品題特尊雲澗月)”라고 한 ‘운간월’과 비슷한 명칭이다.

한편 차를 보내준 색성에게는 고맙다는 뜻을 담아 따로 시 한 수를 지어 주었다.

원제는 「색성이 차를 부쳐준 것에 감사하며[謝賾性寄茶]」이다.

藏公衆弟子 장공의 여러 명 제자 중에서

賾也最稱奇 색성이 제일로 기특하다네.

已了華嚴敎 화엄의 가르침을 이미 깨치고

兼治杜甫詩 겸하여 두보 시를 배우는구나.

草魁頗善焙 초괴(草魁)를 볶아내는 솜씨가 좋아

珍重慰孤羇 고맙게도 나그네를 위로하였네.

5구의 초괴(草魁)는 서초괴(瑞草魁)의 줄인 표현이다.

상서로운 풀 가운데서 으뜸이란 뜻이다. 차의 별칭으로 쓴다.

당나라 때 두목(杜牧)이 지은 「제다산(題茶山)」의 첫 두 구절, “산은 실로 동오 땅이 아름다운데,

차를 일러 서초괴(瑞草魁)라 부르는구나. 山實東吳秀, 茶稱瑞草魁”라 한 구절에서 따왔다.

색성이 만든 차가 품질이 좋고, 고단한 나그네에 대한 마음 씀이 도타와 고맙다고 치하한 내용이다.

당시 색성은 『화엄경』을 다 읽고 나서 다산에게 왕래하며 두시(杜詩)를 배우고 있었던 모양이다.

다산의 「걸명소」

다산은 이렇게 해서 혜장과 색성 등에게서 차례로 차를 얻어 마셨다.

같은 해인 1805년 겨울에 다산은 다시 한번 혜장에게 차를 청하는 글을 보낸다.

앞서 초여름에 얻은 차가 진작에 동이 났던 것이다. 이번엔 장난스럽게 상소문의 형식을 빌었다.

이것이 유명한 「걸명소(乞茗疏)」다. 변려투의 문식(文飾)이 두드러진 글이다.

현행 『다산시문집』에는 어찌된 셈인지 빠져있다.

현재의 통용본에는 원문에 미심쩍은 곳이 적지 않다. 제목만 하더라도 「

걸명소(乞茗疏) 을축동(乙丑冬) 증아암선사(贈兒菴禪師)」로 된 것과

「이아암선자걸명소(貽兒菴禪子乞茗疏) 을축동재강진(乙丑冬在康津)」 두 가지로 전한다.

뿐만 아니라 본문의 글자나 배열도 조금씩 차이가 난다. ‘계호(洎乎)’가 ‘박호(泊乎)’로 된다든지,

‘효효(皛皛)’가 ‘정정(晶晶)’으로 바뀌거나, ‘서초지괴(瑞草之魁)’가 ‘초단지괴(草端之魁)’로 된 것 같은 경우가 그렇다.

이 글은 안팎으로 촘촘한 대우(對偶)를 이루고 있어, 안짝과 바깥짝의 대구가 삼엄하다.

구절의 차례가 뒤엉킨 것은 이것으로 대부분 바로잡을 수가 있다.

이에 몇 가지 통용본을 교감하여 아래와 같이 원문을 정리하고 새로 번역해 본다.

나그네는 요즘 들어 다도(茶饕) 즉 차 욕심쟁이가 된데다,

겸하여 약용(藥用)에 충당하고 있다네.

글 가운데 묘한 깨달음은 육우(陸羽)의 『다경(茶經)』 세 편과 온전히 통하니,

병든 숫누에는 마침내 노동(盧仝)의 일곱 사발 차를 다 마셔 버렸다오.

비록 정기를 고갈시킨다는 기모경(棊母㷡)의 말을 잊지는 않았으나,

마침내 막힌 것을 뚫고 고질을 없앤다고 한 이찬황(李贊皇)의 벽(癖)을 얻었다 하겠소.

아침 해가 막 떠오르매 뜬 구름은 맑은 하늘에 환히 빛나고,

낮잠에서 갓 깨어나자 밝은 달빛은 푸른 냇가에 흩어진다.

잔 구슬 같은 찻가루를 날리는 눈발처럼 흩어, 산 등불에 자순(紫筍)의 향을 날리고,

숯불로 새 샘물을 끓여, 야외의 자리에서 백토(白兎)의 맛을 올린다.

꽃무늬 자기와 붉은 옥으로 만든 그릇의 번화함은 비록 노공(潞公)만 못하고,

돌솥 푸른 연기의 담박함은 한자(韓子)보다 많이 부족하다네.

해안어안(蟹眼魚眼)은 옛 사람의 즐김이 한갓 깊은데,

용단봉단(龍團鳳團)은 내부(內府)에서 귀하게 나눠줌을 이미 다했다.

게다가 몸에는 병이 있어 애오라지 차를 청하는 마음을 편다오.

들으니 고해(苦海)를 건너가는 비결은 단나(檀那)의 보시를 가장 무겁게 치고.

명산의 고액(膏液)은 서초(瑞草)의 으뜸인 차만한 것이 없다고 들었소.

애타게 바람을 마땅히 헤아려, 아낌없이 은혜를 베풀어 주기 바라오.

글의 서두에서 스스로를 다도(茶饕)라 한 것이 재미있다. 도(饕)는 고대 상상의 동물인 도철(饕餮)이다. 탐욕이 많고 흉포한 성질을 가졌다. 천하에 맛보지 않은 차가 없다고 자부했던 청나라 때 원매(袁枚)도 자신의 별호를 다도(茶饕)라 한 바 있다. 차에 욕심이 많은 사람이란 뜻이다. ‘서중묘벽(書中妙辟)’은 공부를 하면서 느끼는 삼매의 경계가 육우가 『다경』에서 말한 경지와 상통한다는 뜻인 듯하다. 『대장경』 가운데 『공작왕주경(孔雀王咒經)』 1권에 『묘벽인당다라니경(妙辟印幢陀羅尼經)』이 있다. 묘벽이란 오묘한 깨달음이다.

‘병리웅잠(病裏雄蠶)’는 누에가 뽕잎을 먹고 최면기에 들어 한잠 자고 나서 다시 깨어난 상태를 말한다.

이때 누에의 몸은 극도로 쇠약하여 특별히 주의를 기울이지 않으면 안 된다.

한잠에서 깨어난 숫누에는 욕심 사납게 다시 뽕잎을 갉아 먹는데,

여기서는 다산 자신이 마치 갓 깨어난 숫누에가 뽕잎 찾듯 차를 갈급한다는 의미로 썼다.

노동(盧仝)의 칠완(七椀)은 흔히 「칠완다가(七椀茶歌)」로 널리 알려진

「붓을 달려 맹간의가 햇차를 보내온 데 감사하다(走筆謝孟諫議寄新茶)」란 시의 내용을 두고 이른 말이다.

기모경(棊母㷡)은 당나라 때 우보궐(右補闕)의 벼슬을 한 사람이다.

차를 싫어 해 ‘척기모정(瘠氣耗精)’으로 차의 폐해를 지적하고 차에 지나치게 빠지는 것을 경계하는

「벌다음서(伐茶飮序)」란 글을 남겼다. 이찬황(李贊皇)은 본명이 이덕유(李德裕)다.

당나라 때 재상을 지냈고, 차에 남다른 조예가 있었다.

그는 특히 차를 끓일 때 혜산천(惠山泉) 물만을 고집해 역말을 이어 달려 혜산천의 물을 실어 날라

당시에 ‘수체(水遞)’란 말이 생겨날 만큼 차에 벽(癖)이 있단 말을 들었던 인물이다.

또 그는 촉 땅에 들어가 몽산의 떡차를 얻어 고기국에 넣고, 이튿날 열게 하여 고기 덩어리가 다 녹은 것을 보여주며

차가 지닌 소옹(消壅), 즉 체기를 내리는 효과를 증명해 사람들을 놀라게 한 일도 있다.

기모경의 경계에도 불구하고 다산 자신이 체기를 내리는 신통한 효과 때문에

이찬황이 그랬던 것처럼 차에 벽이 들었음을 말한 것이다.

‘세주비설(細珠飛雪)’과 ‘활화신천(活火新泉)’, `해안어안(蟹眼魚眼)’ 은

모두 소동파의 「시원전다(試院煎茶)」시에서 따왔다.

특히 ‘세주비설(細珠飛雪)’은 단차를 차맷돌에 갈아 찻가루가 눈가루처럼 흩날리는 형상을 묘사한 것이다.

다산이 당시 즐겨 마신 차가 떡차였음을 다시 한번 증언한다.

‘자순(紫筍)’과 ‘백토(白兎)’는 차의 이름이다.

자순차는 육우가 『다경』에서 이미 천하 제일의 명차로 일컬은 바 있다.

백토차는 월토차(月兎茶)를 변려문의 대우에 맞춰 색채어로 달리 표현한 것이다.

송나라 때 노공(潞公) 문언박(文彦博)에 얽힌 고사도 같은 시에 나온다.

문언박은 서촉(西蜀)에서 차 달이는 법을 배워 와서 정주(定州) 땅의 홍옥(紅玉)을 쪼아 만든 호사스런 화자(花瓷)로

차를 달여 마셨다. 석정(石鼎)과 한자(韓子) 운운한 것은 앞서 걸명시에서 본 한유(韓愈)의 「석정연구시서(石鼎聯句詩序)」

에서 따온 말이다. 자신이 문언박의 도자기 찻잔의 호사스러움이나 한유의 돌솥의 담백함에는 못 미치지만

차를 아끼는 마음만큼은 그들에 못지 않음을 말한 것이다.

정작 혜장 선사의 『아암집(兒菴集)』에는 차에 관한 언급이 많지 않다.

다산과 만난 후 그와 『주역』을 논하며 주고받은 화답시인

「삼가 동천께 곤괘 육효의 운으로 화답하며(奉和東泉坤卦六爻韻)」란 시에서 처음으로

“패엽(貝葉) 불경 광주리에 가득하거니, 찻잎을 주머니에 담아 두었지. 貝葉曾盈篋, 茶芽更貯囊”라 한 구절이 있다.

동천(東泉)은 앞서도 말했듯 당시 다산이 머물던 강진 읍내 동문 밖 우물 옆 주막집을 가리키는 말이다.

이상 살펴본 차를 청하는 다산의 걸명 시문을 통해, 다산이 차에 관한 전문 지식이 상당히 깊었고, 생활화된 음차 습관은 물론, 차 제조에 대해서도 대단한 관심이 있었음을 본다. 또 한 가지, 당시 차의 용도가 단순히 기호 식품이 아닌 체증과 설사 등의 치료약으로서의 쓰임이 컸음을 이들 시문들은 한결같이 증언한다.

다산이 혜장에게 보낸 걸명 시문은 훗날 추사가 초의에게 보낸 일련의 걸명서(乞茗書)와 함께

우리 차 문화사의 특별한 장면을 보여준다.

이는 당시 차를 만드는 사람이 거의 없던 조선의 특수한 상황이 빚어낸 독특한 문화 현상이다.

다산의 걸명 시문 이래 걸명의 풍조는 하나의 유행처럼 번져갔던 듯하다.

이들 시문 속에는 선인들의 차 사랑과 풍류와 해학이 오롯이 살아 있다.

『다산사경첩』중 차 부뚜막을 노래한 「다조」시.

윤영상 소장.

다산초당의 다조와 약천

현재 『다산시문집』에 초당 정착 이후인 1811년부터

해배되던 1818년 사이의 8년 간의 시가 한 수도 남아 있지 않은 점은 이상하다. 초당 생활 이후 다산이 비로소 정신적 안정을 찾아 작업에 몰두한 것으로 볼 때, 이 시기에 시작(詩作) 또한 활발한 창작이 있었을 것이 틀림없다. 그런데 이 시기 시를 묶은 책이 무슨 사정에서인지 통째로 빠지고 말았다. 하지만 이 때 지은 다산의 시는 각종 시첩의 형태로 상당수가 전해진다. 시문이 온전히 남았더라면 차생활과 관련된 직접적인 내용을 지금보다 훨씬 더 풍부하게 알 수 있었을 것이다.

이제 문집에 누락된 자료들에 보이는 차와 관련된 시만을 간추려 읽어본다.

우선 살필 것은 「다산사경첩」이다.

다산은 다산초당의 4경으로 다조(茶竈)․약천(藥泉)․석병(石屛)․석가산(石假山) 네 가지를 꼽았다.

이 가운데 다산의 차 생활과 직접 관련이 있는 것은 다조와 약천이다.

靑石磨平赤字鐫 반반하게 청석 갈아 붉은 글자 새기니

烹茶小竈艸堂前 차 달이는 부뚜막이 초당 앞에 놓였네.

魚喉半翕深包火 반쯤 닫은 고기 입에 불길 깊이 스미고

獸耳雙穿細出煙 짐승 두 귀 쫑긋 뚫려 가늘게 연기 나네.

松子拾來新替炭 솔방울 주워 와서 새로 숯과 교체하고

梅花拂去晩調泉 매화는 불어 없애 늦게 샘물 조절한다.

侵精瘠氣終須戒 정기를 삭게 함은 끝내 경계해야 하니

且作丹爐學做仙 단약 화로 만들어서 신선 됨을 배우리라.

4경 중 제 1경으로 꼽은 것이 바로 이 다조(茶竈), 즉 차 끓이는 부뚜막이다.

지정(池亭) 앞에 이것이 있다고 했으니, 초당 앞에 놓여있던 것이다.

2구에서 ‘소조(小竈)’라 한 것으로 보아 작은 크기의 청석(靑石)을 평평히 갈아 만든 화덕이었다.

여기에 붉은 글씨로 ‘다조’란 두 글자를 새겨 넣었다고 했다.

현재 초당 앞에는 꽤 큰 평평한 돌 하나가 놓여 이것을 다조로 설명하고 있는데,

다산의 1,2구 진술로 볼 때 어림없는 딴 물건이다.

다산초당

생김새는 어떠했을까? 숯을 넣는 구멍은 물고기가 목구멍을 반쯤 열어 뻐끔대는 모양이고,

위쪽 양 옆으로 짐승의 귀처럼 삐쭉 솟은 곳에 작은 구멍이 있어 그리로 연기가 빠져나가게 되어 있었다.

이것은 육우가 『다경』에서 그려 보인 화로와 부뚜막의 모양을 하나로 합친 모양에 가깝다.

그러니까 속은 텅 비고 숯을 넣는 구멍은 반쯤 벌린 물고기 입 모양이며, 찻주전자가 얹힐 자리에는

구멍이 뚫렸고, 양 옆 손잡이 부분이 봉긋 솟아 여기에 연기를 배출하는 작은 구멍을 뚫은 소박한 형태의 화덕이었다.

다산은 처음에 숯을 넣어 찻물을 끓이다가 불기운이 세지면 숯을 꺼내고 솔방울을 넣어 화후(火候)를 조절했다.

6구에서 매화를 불어 없앤다함은 물 위에 뜬 유화(乳花)를 걷어낸다는 뜻인 듯하다.

유화는 떡차를 가루 내어 끓일 때 생기는 거품이다.

7구에서는 기모경(棊母㷡)이 「벌다음서(伐茶飮序)」에서 말한

차가 정기를 삭게 한다는 ‘침정척기(侵精瘠氣)’의 경계를 환기했다.

내친 김에 단약을 끓이는 화로를 만들어 신선술을 배울까 싶다고 말하며 시상을 맺었다.

「다암시첩」에 수록된 다조를 노래한 다산 친필 시

다산의 12승(勝)을 노래한 「다암시첩」의 제 5수도 바로 이 다조를 읊은 것이다. 잇달아 읽어 본다.

壘墼小茶竈 마른 벽돌 쌓아 만든 작은 다조(茶竈)는

離火巽風形 이화(離火)와 손풍(巽風)의 형상이라네.

茶熟山僮睡 차 익을 제 산 머슴은 졸고 있는데

裊煙猶自靑 하늘하늘 연기만 홀로 푸르다.

1구에서 다조의 모양을 ‘누격(壘墼)’이라 한 것이 흥미롭다. ‘격(墼)’은 불에 굽지 않은 생벽돌이다.

이 말 대로라면 다산의 다조는 벽돌을 포개 쌓아 만들었다는 의미가 된다.

앞서 본 시에서 청석을 평평히 갈아 붉은 글자를 새겼다는 언급과 겹쳐 보면,

아래쪽은 벽돌을 포개 쌓고 위쪽 덮개 부분은 청석을 갈아 평평하게 만들어 회반죽으로 빈틈을 메운 것이다.

아래쪽 숯을 넣는 구멍은 물고기가 입 벌린 모양으로 내고,

위에는 양 옆에 연기 나가는 구멍 두 개를 짐승 귀처럼 봉긋하게 뚫은 형태였다.

육우의 『다경』에 나오는 차 화로 펼침 그림.

2구는 다조에 뚫린 구멍의 형상에 대한 설명이다.

이화(離火)와 손풍(巽風)은 모두 『주역』의 괘상과 관련이 있는 말이다.

육우(陸羽)는 『다경』의 「로(爐)」항목에서 구리쇠로 만든 세발솥의 한쪽 발에

‘감상손하리우중(坎上巽下離于中)’이란 글을 새겼다고 했는데,

그 의미는 “위에는 물, 아래는 바람, 가운데는 불”을 둔다는 의미였다.

‘리(離)’는 『주역』 8괘(離)의 하나로 두 양(陽)의 한 가운데 음(陰)이 있어 모든 사물이 잘 통과하는 형상이고,

‘손(巽)’은 위로 두 양(陽)이 있고 맨 아래 음(陰)이 있는 형태로 사물을 잘 받아들이는 덕을 상징한다.

결국 2구의 ‘이화손풍형(離火巽風形)’이란 불을 잘 빨아들이고 바람을 잘 들게 하는 형태를 갖춘 풍로를 말한다.

이는 위 「다조」 시에서 물고기 목구멍 같고 짐승의 쫑긋한 두 귀 같다는 표현의 다른 설명이다.

이로 보아 다산이 다조를 만들 때 육우의 『다경』을 십분 참고하여

아래쪽 숯 넣는 구멍을 뚫고 위쪽의 두 손잡이 부분은 연기가 빠져나가는 쫑긋한 구멍으로 대체하여

책 속의 설명에 가깝게 제작했음을 짐작할 수 있겠다.

다산이 다조의 위치를 지정(池亭)의 앞이라고 특정한 것으로 미루어 볼 때,

다조는 그때그때 들어 위치를 옮길 수 있는 이동식이 아니라, 바닥에 장치된 고정식이었던 듯하다.

현재 다산 초당 앞에 놓인 바위는 다산 당시의 다조와는 애초에 거리가 멀다.

오히려 다탁으로는 쓸 수가 있겠다.

「다산사경첩」중 약천 부분.윤영상 소장

다산 4경 중 두 번째로 꼽은 것이 약천(藥泉)이다. 차를 끓이려면 차에 못지않게 물이 중요하다. 이 약천에 대해 다산은 “약천은 지정(池亭)의 서북쪽 모서리에 있다. 처음에는 그저 웅덩이였는데, 내가 이를 파자 맑은 샘물이 돌 가운데로부터 솟아났다. (藥泉在池亭西北隅, 始唯沮洳. 余鑿之, 淸泉自石中迸出).”고 적었다.

玉井無泥只刮沙 옥우물 뻘은 없고 다만 모래 깔려 있어

一瓢㪺取爽餐霞 한 바가지 떠 마시면 찬하(餐霞)인 듯 상쾌하다.

初尋石裏承漿穴 처음에 돌 틈에서 승장혈(承漿穴)을 찾았더니

遂作山中煉藥家 마침내 산 속의 약 달이는 집 되었네.

弱柳蔭蹊斜汎葉 여린 버들 길을 덮어 빗긴 잎이 물에 뜨고

小桃當頂倒開花 이마 닿는 어린 도화 거꾸로 꽃이 폈다.

消痰破癖功堪錄 담 삭히고 고질 나음 그 공 기록할만 하니

餘事兼宜碧磵茶 틈 날 때 벽간차(碧澗茶)를 끓이기에 알맞다오.

첫 수 「다조」의 7구에서는 ‘침정척기(侵精瘠氣)’를 경계한다 해놓고, 「약천(藥泉)」의 7구 같은 자리에서는 ‘소담파벽(消痰破癖)’ 즉 가래를 삭혀 주고 고질을 낫게 하는 차의 효능을 말했다. 이 두 대목은 다산이 「걸명소(乞茗疏)」에서 “비록 정기를 고갈시킨다는 기모경(棊母㷡)의 말을 잊지는 않았으나, 마침내 막힌 것을 뚫고 고질을 없앤다고 한 이찬황(李贊皇)의 벽(癖)을 얻었다 하겠소. (雖浸精瘠氣, 不忘棊母㷡之言, 而消壅破瘢, 終有李贊皇之癖).”라 한 대목의 부연 설명인 셈이다. 8구에서는 이 맑고 시원한 약샘물로 일의 여가에 벽간차를 끓여 마시겠다고 했다.

「다암시첩」 제 4수도 바로 이 약샘물을 노래했다.

牆根一眼泉 담장 아래 구멍 하나 샘물 솟는데

石髓千年液 돌의 정기 천년 지나 액체가 됐네.

鹿飮有新痕 사슴 마셔 새롭게 난 흔적이 있고

虎跑無古跡 범이 후빈 옛 자취는 찾을 수 없네.

약샘을 석수영액(石髓靈液)에 견주었다.

사슴이 밤마다 와서 마시고 가서 샘물 가엔 사슴 발자국이 있고,

예전 범이 와서 긁어 팠던 묵은 자취는 찾을 수 없다고 했다.

석수(石髓)의 약천이라 영물들도 알아본다는 뜻을 행간에 담았다.

「이산창수첩」에 수록된 다산 친필 차시.

새로 찾은 다산의 차시

초당 정착 이후 다산은 혜장 등에게 손 벌리지 않고도 차를 자급자족하게 되었던 것으로 보인다.

초당에 정착한 지 6년 째 되던 1814년 3월 4일에 문산(文山) 이재의(李載毅, 1772-1839)와 주고받은

「이산창수첩(二山唱酬帖)」에 다산의 차 생활을 짐작할 수 있는 차시 두 수가 남아 있다.

雨後新茶始展旗 곡우 지나 새 차가 비로소 기(旗)를 펴자

茶篝茶碾漸修治 차 바구니 차 맷돌을 조금씩 정돈한다.

東方自古無茶稅 동방엔 예로부터 다세(茶稅)가 없었거니

不怕前村犬吠時 앞마을에 개 짖어도 염려하지 않는도다.

따로 붙은 제목은 없다. 곡우가 지나서야 햇차가 도르르 말려있던 새잎을 편다.

일창일기(一槍一旗)는 우전차(雨前茶)의 대명사다.

2구는 갓 펴진 새잎을 보고, 찻잎을 따서 담을 차 바구니와, 차 끓일 때

떡차를 가루 낼 차 맷돌을 꺼내 정돈하는 정황 설명이다.

차 맷돌을 말한 것에서 다산이 주로 마신 차가 떡차였음을 거듭 확인한다.

다산은 혜장에게 준 「제장상인병풍(題藏上人屛風)」에서도

“볕드는 창가 책상에서 독루향(篤耨香)을 사르고, 소룡단(小龍團) 떡차를 다린다.

(燒篤耨香, 點小龍團).”고 적은 바 있다.

3,4구는 차를 딴다 해도 우리나라에서는 차 세금을 매기는 법이 없어,

앞 마을에 개 짖는 소리가 들려도 아전이 세금을 독촉할까봐 걱정을 하지 않는다고 했다.

앞서 「각다고」에서 중국 역대의 각다 정책에 대해 비판적 시각을 견지했던 것과 맥락이 서로 통한다.

「이산창수첩」에 실린 다산 친필 차시.

안백순 소장.

다산의 초당 생활이 6년째로 접어들던 안정기에 지어진 시다.

이 시가 중요한 것은 다산은 이 무렵 이미 직접 차를 따서 만들어 마시고 있었음을 알 수 있기 때문이다.

차 바구니와 차 맷돌을 갖춰두고 채다에서 제다까지의 모든 공정을 자체 소화하고 있었던 것이다.

이런 제다의 경험과 품다(品茶)의 누적에 바탕하여 다음과 같은 시도 지었다.

역시 「이산창화첩」에 실린 문산 이재의에게 차운하여 준 작품이다.

제목은 「삼연 김창흡의 만덕사 시에 차운하여(次韻三淵萬德寺之作)」이다.

犖确坡頭略彴橋 흰 자갈 언덕 머리 외나무 성근 다리

茶山東不百弓遙 다산의 동쪽과는 백궁(百弓)도 채 못 되네.

山含雨力舒春樹 빗기운 머금은 산 봄 나무는 잎을 펴고

海浸雲根作晩潮 구름 뿌리 바다 젖어 저녁 조수 일어난다.

癡欲品茶追陸羽 바보같이 품다(品茶)하여 육우(陸羽)를 따르고저

淸誰畵藕配參廖 뉘 맑게 연꽃 그려 참료(參廖)와 짝 지을꼬.

年年花事禪樓上 해마다 선루(禪樓) 위에 꽃 소식 들려오면

內馬金鞍憶早朝 금안장에 내마(內馬) 타던 조정 시절 떠오르네.

만덕사와 다산 동암의 거리가 가까워 백궁(百弓), 즉 백 걸음도 안 된다고 했다.

봄비에 젖은 새잎은 고사리 손을 펴고, 구름 자옥한 바다에는 저녁 조수가 밀려든다.

5구에서 다산은 바보같이 품다(品茶)로 다성(茶聖) 육우의 경지를 따라보려고 한다고 했다.

안될 줄 알면서도 하려하니 바보 같다고 했지만,

차를 따서 덖고 떡차를 만들어 끓여 마시는 과정에서 얻은 깨달음의 경지를 은연중에 육우에 견준 것이다.

꽃 소식을 따라 멀리서 찾아온 벗을 만나니 예전 조정에 있을 적의 화려한 봄날이 더 그립다는 말로 시를 맺었다.

다산이 차의 음용에 주의를 당부한 내용의 편지.

개인소장.

일전에 손수 쓰신 글월을 받자옵고, 객지 생활에 별고 없으신 줄 알게 되어 아주 마음이 놓였습니다.

저는 변함없이 궁벽한 산속에서 세모에 문을 닫아걸고서 고문을 보는 생활을 하고 있을 뿐입니다.

홍소(洪疏)에 비지(批旨)가 두터이 이르니, 광명이 전날에 배나 됩니다. 땅에 엎드려 감읍할 뿐 다시 무슨 말을 하겠습니까?

차를 조금 보냅니다. 다만 이 물건은 원기를 크게 손상시키므로, 저도 고기를 먹어 체했을 때가 아니면 함부로 먹지 않습니다.

조심하고 조심하시기 바랍니다. 잠시 다 갖추어 적지 못합니다.

병든 친척이 삼가 드림.

위 편지는 1810년 세모에 쓴 것이 된다.

다산은 당시 석방의 기대에 잔뜩 부풀어 있는 상태였다.

여기서 중요한 사실은 1810년에는 이미 자신이 차를 자급자족했을 뿐 아니라,

남에게까지 조금 나눠줄 덩도가 되었다는 사실이다.

장흥의 정수칠에게 보낸 것으로 보이는 다산의 친필 편지.

개인 소장

편지를 보낸 시기는 알 수가 없다. 첫 번째 편지 이후에 같은 수신자에게 보낸 듯하다.

장흥으로 보낸다는 다산의 친필 편지.개인 소장.

편지를 쓴 연대는 따로 적지 않았다. 다만 근자에 종률, 즉 황종률관(黃鐘律管)을 살피고 교정하는 작업에 몰두하고 있다 했고, 아들이 다녀간 뒤라고 한 것으로 보아 『악서고존(樂書孤存)』의 편찬에 골몰하던 1815년 겨울에 쓴 편지로 보인다.1815년 가을에 정학연이 근친(覲親) 와서 강진에 머물고 있었고, 1816년에 『악서고존』이 완성되었기 때문이다.

이상 살펴본 세 통 모두 장흥 반산의 정수철에게 보낸 것으로 보인다.다산의 차 생활을 보다 구체적으로 이해할 수 있게 해준다는 점에서 대단히 가치가 높다.

다산의 소실 정씨 모녀와 자족적 차생활

이 시기 다산의 차 생활에서 간과하지 못할 부분이 하나 더 있다.

당시 다산초당에는 강진군 동면 석교리(石橋里) 출신의 과수댁 정씨(鄭氏)가 머물며 살림을 맡아했다.

다산은 정씨와의 사이에 홍임(弘任)이란 딸까지 두었다.

그간 다산의 소실인 홍임 모녀에 관한 이야기는 선생의 덕에 누가 될까 하여 함구해 왔으나 굳이 그럴 일이 아니다.

초당 생활 초기에는 혜장이 보내준 백련사 승려가 초당에 머물며 다산의 먹거리 마련과 살림살이를 도왔다.

하지만 몇 해가 지나면서 강학과 연찬이 본격화되고 살림의 규모도 커짐에 따라 살림살이를 전담할 일손이 없을 수 없었다.

다산과 십 여명에 달하는 제자들이 온 종일 작업을 계속하고 있었으므로, 이들의 식사 문제만 해도 보통 일이 아니었다.

처음 정씨를 맞아들인 것은 이러한 필요에서였던 듯하다.

홍임 모녀는 다산이 해배되어 상경하면서 함께 따라 갔다.

하지만 어찌된 일인지 모녀는 다산의 집에서 소박을 맞아 다시 강진의 다산초당으로 내려와 머물게 된다.

이 여인의 기구한 운명과 소박 맞아 쫓겨온 심정, 그리고 애타게 낭군을 그리는 마음을 담은 실명씨의 시

「남당사(南塘詞)」16수가 현재 전한다. 짐작컨대 다산의 아내 윤씨와의 갈등이 원인이었던 듯하다.

「남당사」에서 서울에서 쫓겨온 홍임이가

“아비를 부르고 울먹이며 어째서 돌아오시지 않느냐고 묻고[喚爺啼問盍歸歟]” 있는 것으로 보아,

다산이 정씨를 소실로 들인 것은 다산 초당으로 옮긴 두어 해 뒤의 일로 여겨진다.

위의 각주에서 홍임 모녀에 관한 편지를 증언했던 윤재찬 옹은 임형택 교수의 논문에서 다시 이 같은 증언을 남겼다.

다산선생이 해배되어 돌아가신 뒤에까지 홍임이 모는 초당에 남아 있으면서 해마다 차 잎이 새로 돋아나면 따서

정성스럽게 차를 제조해서 경기도 마현으로(강진의 경주인(京主人) 편을 이용해서) 보내드리곤 했다 한다.

다산 선생이 그 차를 받아 보시고 지은 시구가 전해온다면서 윤옹은 읊었다.

雁斷魚沈千里外 기러기 끊기고 잉어 잠긴 천리 밖에

每年消息一封茶 매년 오는 소식 한 봉지 차로구나.

위 각주에서 언급한 윤옹이 벽에서 수습했다는 다산의 친필 편지는

유감스럽게도 세상에 공개된 적이 없고, 현재는 소재조차 알 길이 없다.

모녀를 그리는 다산의 참담하고 안타까운 심정이 단 두 구절로 남은 싯귀 속에 절절하다.

이 시는 또한 우리에게 초당 시절 다산의 차 생활의 일단을 희미하게 증언하는 또 하나의 소중한 자료다.

다산은 처음 혜장과 색성 스님 등에게 걸명시를 지어 보내며 차를 얻어마셨다.

하지만 다산초당 정착 이후 다산은 제자들을 시키거나 직접 차를 따서 차를 만들어 마셨다.

추사처럼 지속적으로 걸명 시문이 보이지 않는 것은 이 때문이다.

초의는 초당 정착 이듬해인 1809년에 다산에게 처음 인사를 올린 이후 사제의 인연을 맺고 지속적으로 왕래했다.

초의가 다산에게서 제다법을 배운 것도 이 때가 틀림없다.

이러한 자족적 차생활의 일단을 가장 극명하게 보여주는 자료가 바로 「다신계절목(茶信契節目)」이다.

이글은 다산이 해배되어 떠나면서 제자들과 차로 맺은 계의 절목을 적은 글이다.

워낙에 널리 알려진 내용이어서 상세한 인용은 피한다. 내용을 보면, 곡우날 어린 차를 따서

잎차 한 근을 만들고, 입하 전에 늦차를 따서 떡차 두 근을 만든다고 했다.

다산이 이른 차로 잎차를 만들고, 늦차로 떡차를 만들어 마신 일을 이를 통해 알 수 있다.

주로 마신 것은 떡차였지만, 소량이나마 잎차도 만들어 마셨다.

또 찻잎 따는 일은 각자 일정량을 맡아 하되, 사정이 여의치 않을 경우는 귤동 마을 어린이의 놉을 얻어 차를 따게 했다.

이런 방식은 다산이 초당에 머무는 동안에도 그대로 행해졌을 것이다.

즉 다산의 해배에 즈음하여 새삼스럽게 다신계를 결성한 것이 아니라, 상호 결속과 유대를 다지면서,

그전부터 해오던 채다(採茶)와 제다(製茶)를 계속하여, 안정적으로 차를 공급받기 위한 방편이 바로 다신계였던 것이다.

이는 앞서 본대로 다산이 마재로 찾아온 제자에게 준 친필 글에서,

올라올 때 이른 차를 따서 말렸느냐고 묻고 있는데서도 거듭 확인된다.

이미 다산의 제자들은 차를 직접 따서 말리고 떡차로 만드는 전 공정을 충분히 소화해 내고 있었던 것이다.

1828년 5월 5일에 지은 「단오일차운육방옹초하한거팔수(端午日次韻陸放翁初夏閑居八首)」

시의 제 6수 4구에 “남녘 선비 정 깊어 매번 차를 부쳐오네[南士情深每寄茶]”라 한 것으로 보아

다신계의 약속은 그 후로도 오래도록 변함없이 지켜졌다.

다산과 혜장의 교유시

다산과 혜장의 교유는 앞서 다산의 걸명(乞茗) 시문을 검토하면서 살폈다.

다산이 혜장에게 보낸 걸명시와 「걸명소(乞茗疏)」도 앞에서 꼼꼼히 읽었다.

새로 공개된 『연파잉고』에는 다산에게 준 혜장의 시가 11편이나 새롭게 실려 있어 둘 사이의 교유상을 더욱 생생하게

복원할 수 있게 되었다. 처음 다산이 아암을 찾아갔을 때 아암은 한 나절 그와 얘기를 나누고서도 그가 다산인 줄을 몰랐다.

하지만 돌아가는 다산을 뒤쫓아 가 붙들어 하루 밤을 함께 묵은 뒤로

두 사람은 의기가 투합해서 하루가 멀다 하고 시를 주고 받으며 왕래하였다.

시를 한 수 읽어 보자. 제목은 「탁옹이 돌아간 뒤 시를 몹시 부지런히 요구하므로 또 한 편을 보낸다

(籜翁歸後, 索詩甚勤, 又寄一篇)」이다. 탁옹은 다산의 별호다.

深嗟肉眼不知君 육안으로 그대를 못 알아봄 탄식하니

山斗高名耳但聞 태산북두 높은 명성 다만 귀로 들었었네.

佛地今無龍象會 불지(佛地)에는 이제 와 용상회(龍象會)가 없느니

宮池舊是鳳凰羣 궁궐 연못 예전엔 봉황의 무리셨지.

孤蹤遠抵金陵海 외론 자취 멀리 이곳 금릉 바다 닿았어도

一夢長歸漢水雲 꿈 속에선 언제나 한수(漢水) 구름 돌아가리.

方外交情還爛漫 방외의 우정이 다시금 난만한데

詩中戒語正殷勤 시 속의 경계의 말 참으로 은근하다.

자신이 첫눈에 다산을 알아보지 못했던 일을 부끄러워하며, 둘 사이 방외의 교정(交情)을 기꺼워한 내용이다.

태산북두와 같은 명성으로 대궐의 봉황 같은 존재였던 다산이 멀리 강진 바닷가로 귀양 와서 외로이 지내는 슬픔을 위로했다.

다산은 걸핏하면 혜장에게 시를 지어 보낼 것을 요구했던 모양이다.

다음 시는 다산이 원래 혜장에게 보낸 시다. 『다산시문집』에는 누락되고 없다.

長日藜牀對竹君 긴 날을 평상에서 대나무와 마주하니

六時鐘磬杳難聞 여섯 때의 종경 소리 멀어서 들리잖네.

由旬地近堪乘興 유순지(由旬地) 가까워서 흥 나면 갈만 하고

兜率天高奈絶羣 도솔천(兜率天) 높다지만 어이 닿지 못하리오.

藥塢細沾缾裡水 약초 언덕 조금씩 병 속 물로 적시다가

林壇徐放杖頭雲 임단(林壇)에서 지팡이 끝 구름 더디 놓아주네.

情知結夏嚴持律 하안거(夏安居)라 계율을 엄히 지님 아노니

聯綴瓊琚也自勤 경거(瓊琚)를 줄줄이 뀀 부지런히 하시게나.

때마침 혜장이 하안거에 들어 계율을 지키느라 바깥 걸음을 하지 못하자, 그를 만나지 못해 서운한 마음을 이렇게 노래해서 보냈다.

절집에서 들려오는 종소리가 멀어 들리지 않는다고 한 데서도 혜장을 향한 그리움이 애틋하다.

8구에서는 시작(詩作)을 부지런히 하라고 했고, 위 시의 8구에서 혜장은 고마운 뜻을 표했다.

다시 혜장이 다산에게 준 시 「차운하여 탁옹에게 드리다(次韻呈籜翁)」를 읽어 본다.

大賢久轉蓬 대현(大賢)께서 오래도록 불우하시니

令人長歎息 사람에게 긴 탄식 하게 하누나.

雖爲江海士 비록에 강해(江海)의 선비 되셔도

盛名終不極 성대한 이름만은 끝간 데 없네.

翰墨今蕭條 한묵(翰墨)이야 이제와 쓸쓸하지만

高才雄一國 높은 재주 한 나라의 영웅이라네.

雅操凌霜雪 맑은 절조 서리 눈에 끄떡도 않고

佳句兼香色 좋은 시구 향과 색을 아울렀구려.

可但文章美 어이 다만 문장만 아름다울까

經術素所熟 경술(經術)이야 평소에 익힌 것일세.

南來少塵事 남쪽에 와 세상 일 많지가 않아

一身寄硯北 한 몸을 글 쓰는 데 부치셨다네.

中酒忘寒瘦 술 마셔 춥고 여윔 모두 다 잊고

題詩寫肝臆 시를 지어 속 마음을 펴보이셨지.

得喪已無心 얻고 잃음 어느새 무심하거니

外物敢相逼 외물이 어이 감히 핍박하리오.

世路險羊腸 세상 길 험하기 양장(羊腸)과 같아

知白竟守黑 명백히 알면서도 가만 지켰네.

嗟我不自立 아아! 나는 혼자서 서지 못하니

如鳥未奮翼 아직 날지 못하는 새와 같아라.

香臺未進步 향대(香臺)는 여태도 진보 없으니

何當呑栗棘 어이해 밤 가시를 삼키겠는가.

成人在勸獎 사람 됨은 권면함에 달린 것이니

只待吹噓力 불어주는 힘을 다만 기다린다네.

다산의 불우를 깊이 탄식하며, 우뚝한 문장과 경술을 흠모했다.

자신은 혼자서는 설 수 없는 날지 못하는 새와 같다며, 자신을 북돋워 잘 권장하여 줄 것을 부탁했다.

두 사람은 이렇듯 애틋한 마음을 시로 나누었다.

『견월첩』에 실린 다산의 차 요청에 답한 혜장의 편지.

혜장의 걸명(乞茗) 답시

다산이 혜장과 마음을 나눈 뒤, 대뜸 혜장에게 걸명시를 보내 차를 청했던 것은 앞선 글에서 살펴보았다.

이에 대한 혜장의 답장이 『아암집』에 없는데, 이번 『연파잉고』 속에 답시가 실려 있다.

뿐만 아니라, 최근 공개된 『견월첩』에 실린 혜장의 편지 한통도 다산의 걸명시에 대한 답신적 성격을 띠고 있다.

차례로 살펴보자. 먼저 『견월첩』에 실린 「답동천(答東泉)」이다.

아껴 돌아보심이 과분한데, 편지로 또 안부를 물으시고 필묵까지 내리시니, 보배로와 아껴 감상할만 합니다.

지극한 감사를 이길 수 없습니다. 저는 그전처럼 게으르고 제멋대로인지라 두터운 뜻에 부응할 것이 없습니다.

늦물 차는 벌써 쇠었을까 염려됩니다. 다만 덖어 말리기가 잘 되면 삼가 받들어 올리겠습니다. 이만 줄입니다.

다산이 1805년 4월에 혜장에게 보낸 「혜장상인에게 차를 청하며 부치다(寄贈惠藏上人乞茗)」와 편지를 받고 답장으로 쓴 편지다.

다산은 백련사 서편 석름봉(石廩峯)에서 좋은 차가 난다는 사실을 적은 뒤, 배쇄(焙曬)를 법도에 따라 해서 우려냈을 때 빛깔이

해맑게 나오도록 해야 한다고 주문한 바 있다. 혜장은 답장에서 이미 4월도 지나 5월이 가까워 찻잎이 쇠어 차를 따기에

제철이 아님을 말하고, 그렇지만 정성껏 덖어서 볕에 잘 말려 괜찮은 차가 만들어지면 받들어 올리겠다고 했다.

『연파잉고』에 수록된 혜장이 다산에게 보낸 시편들.

하지만 제자 색성(賾性)이 다산을 위해 차를 드린 것을 알게 된 혜장은 다산시의 운을 차운해서 다음과 같은 답시를 보냈다.

제목은 「탁옹께서 내게 시를 보내시어 좋은 차를 구하셨다. 마침 색성 상인이 먼저 드렸으므로 다만 그 시에 화답만 하고

차는 함께 보내지 않는다(籜翁貽余詩, 求得佳茗. 適賾上人先獻之, 只和其詩, 不副以茗)」이다.

登頓層峯頂 층봉의 꼭대기로 간신히 올라

薄採天中茗 천중(天中)의 찻잎을 조금 따왔지.

聞諸採茶人 차 따는 사람에게 얘기 들으니

最貴竹裡挺 대숲에서 나는 것이 가장 좋다고.

此味世所稀 이 맛은 세상에 드문 것인데

飮時休敎冷 마실 때 차갑게 하면 안 되네.

石花何足比 석화(石花)를 어이 족히 이에 견줄까

明月亦難竝 명월도 나란히 서기 어렵네.

去疾在須臾 질병을 낫게 함은 잠깐 사이고

豈愁眠不醒 잠들어 깨지 못함 근심 않누나.

淸宵汲銀缾 맑은 밤 은병에 물을 길어서

長日䰞石鼎 대낮에 돌 솥에다 삶아낸다네.

我無苦海航 고해(苦海)에서 배 저을 일 내야 없으니

沈淪詎可拯 가라앉음 어이해 건질 수 있나.

賾也有分施 색성이 나누어 드리었으니

亦足助淸瀅 또한 족히 맑게 함에 도움 되시리.

층봉의 꼭대기는 석름봉 정상을 말하는 것일 테고, 2구의 ‘천중명(天中茗)’은 햇볕에 노출된 상태의 차나무를 말한다.

혜장은 다산의 말을 듣고 석름봉으로 차를 따러 갔던 것이다. 하지만 막상 산 꼭대기에서는 찻잎을 충분하게 딸 수가 없었다.

찻잎을 채취하는 사람을 만나 묻고 나서야 대숲 속에서 난 차가 가장 좋다는 말을 들었다. 그리고 나서 차는 차게 마시면 안 되고,

그 효능은 질병을 낫게 하고, 정신을 맑게 하여 잠을 가시게 해준다는 내용을 적었다. 차 끓이는 방법도 설명했다.

한밤중에 은병(銀缾)에 물을 떠와서 하루 밤 재웠다가 낮 시간에 돌솥에다 넣고 끓인다.

이 시로 볼 때, 혜장은 다산의 부탁 이전에는 따로 차를 따서 만들어본 경험이 없었고,

다산의 부탁과 다산이 일러준 방법에 따라 차를 채취했던 듯하다.

이 시를 받고 다산은 즉시 「혜장이 나를 위해 차를 만들어 놓고, 마침 그 문도인 색성이 내게 차를 주자 마침내 그만두고 주지 않았다.

그래서 원망하는 글을 보내, 줄 것을 요구하였다. 앞의 운을 쓴다(藏旣爲余製茶, 適其徒賾性有贈, 遂止不予. 聊致怨詞, 以徼卒惠. 用前韻).」

라는 시를 지어 보내, 제자의 마음 씀은 후한데 스승의 예법은 매정하기 그지 없다며, 그

러지 말고 만들어 둔 차를 마저 내놓으라고 으름장을 보냈다.

혜장의 이 시는 다산의 걸명시에 대한 답시의 발견이라는 점에서 특별히 주목된다.

아울러 차에 대한 혜장의 인식이 잘 드러나 있다. 그 의미는 다음과 같다. 첫째, 차 중에서 대숲에서 나는 차가 가장 좋다고 하여

죽로차(竹露茶)의 우수성을 강조한 점이다. 둘째, 병을 낫우고 잠을 적게 하는 차의 치병과 각성 효과에 대해 뚜렷히 인식했다.

셋째, 차를 차게 마시면 안 된다고 한 것은 마시는 방법을 말한 내용이다. 넷째, 밤중에 은병에 물을 길어, 낮에 돌 솥에다 차를

끓인다하여, 취수(取水)와 전다(煎茶)에 필요한 다구(茶具)에 대한 충분한 인식이 있었다.

혜장의 차시

『연파잉고』에는 이밖에 혜장의 차생활을 엿볼 수 있는 몇 수의 시가 실려 있다.

차례로 살펴본다. 먼저 「진일(盡日)」이란 작품이다.

幽棲盡日閉松門 사는 곳 온 종일 송문(松門)을 닫아 거니

石泉依然栗里邨 돌샘은 변함없는 율리(栗里)의 마을일세.

一塢雲中忘甲子 온 언덕 구름 속에 세월을 다 잊었고

兩函經上度朝昏 두 상자의 경전 위로 아침 저녁 지나간다.

竹間茶葉將舒舌 대숲 사이 차 잎은 장차 혀를 펴려하고

墻外梅枝已斷魂 울 밖의 매화가지 이미 애를 끊누나.

林下邇來成寂寞 숲 아래 가까이 와 적막함을 이루니

禽啇志操有誰論 새가 지조 있음을 뉘 있어 논하리오.

소나무로 얽어 세운 사립문은 온종일 닫혀 있다. 돌샘에서 퐁퐁 샘물이 솟는다.

언덕은 늘 구름에 잠겨 책력(冊曆)을 잊었다.

그저 하는 일이라고는 책상 위에 얹힌 두 상자의 경서를 아침부터 저녁까지 읽는 일 뿐이다.

5구에서 대숲 사이에 찻잎이 장차 혀를 펴려 한다고 했다.

매화 시절이니 일창일기의 작설이 이제 막 그 여린 혀를 펼칠 때다.

다음 시는 「가리포 절제 김종환 공에게 주다(贈加里浦節制金公宗煥)」란 작품이다.

旅館相逢破寂廖 여관에서 서로 만나 적료함 깨뜨리고

繫舟灘石共逍遙 여울 바위 배를 매고 함께 소요 했었네.

秋深古島山容瘦 가을 깊은 옛 섬에 산 모습 수척하고

風積平湖水勢饒 바람 많은 평호에는 물의 형세 넉넉하다.

已具茶湯遲半日 차탕(茶湯)을 갖춰 놓고 반 나절을 더디 놀다

更將燈燭話中宵 다시금 등촉 밝혀 한밤까지 얘기하네.

殘經見解元無實 잔경(殘經) 대한 견해는 애초에 실이 없어

慚愧多年但問橋 여러 해를 가는 길만 묻고 있음 부끄럽다.

가리포 첨사 김종환과 만나 포구의 가을 풍광을 바라보며 노닌 하루 일을 적은 내용이다.

5구에서 다탕(茶湯)을 갖춰 놓고 반나절을 더디 지나보낸 일을 말했다.

종일 고금도의 가을 산 풍경과 평호의 넘실대는 물을 보면서,

차도구를 갖춰놓고 잔경(殘經)에 대한 해석을 놓고 긴 토론을 벌였던 것이다.

차 한 잔을 마시고, 다시 우려내고 하는 동안 해는 어느새 기울어 깊은 밤중이 되었다.

두 사람은 어쩌면 끝도 없을 경전 이야기로 이렇게 또 밤을 지새울 눈치다.

대흥사에 있는 아암 혜장의 비. 다산이 비문을 지었다.

다음은 「장춘동 잡흥. 이사군 태승에게 드림(長春洞雜興呈李使君台升十二首)」12수 중 제 8수다.

이태승은 혜장이 다산과 함께 가장 가까이 지냈던 술친구였다.

혜장의 시명(詩名)이 서울까지 널리 퍼지게 된 것은 이태승 때문이었고,

혜장이 술로 일찍 세상을 뜬 것도 그의 탓이 없지 않았다.

金塘澗勢自瀠洄 금당포 물길 형세 감돌아 흘러드니

芳草垂楊一洞開 수양버들 풀 욱은 곳 골짝 하나 열렸구나.

春入雲山長不出 봄이 온 구름 산서 나올 줄을 모르는데

水流人間定無回 인간으로 흐르는 물 돌아옴이 없구나.

行持硯匣時濡筆 길 떠나도 연갑(硯匣) 지녀 때로 붓을 적셨고

坐擁茶爐試畵灰 차 화로 끼고 앉아 재에 획을 긋곤 했네.

昔與琴湖游此岸 예전에 금호(琴湖)와 함께 이 기슭에 놀면서

幾年玄觀賞桃來 몇 년을 현관(玄觀)으로 도화 감상 왔었네.

6구에 ‘다로(茶爐)’가 나온다. 장춘동은 해남 대흥사 어귀의 골짝이다.

바랑에 벼루갑을 넣어두고 틈틈이 시를 쓰고, 앉아서는 차화로를 끼고 앉아, 화로의 재 위에다 괘획을 긋는다.

다시 「탁옹의 곤괘 육효의 시운에 삼가 화운하다(奉和籜翁坤卦六爻韻)」를 읽는다.

嶮巇人世上 험난한 인간의 세상 위에는

步步凜如霜 걸음마다 서리처럼 오싹하구나.

置屋成三逕 집 지어 세 갈래 길 만들어 놓고

安身著一方 몸 편안히 한 귀퉁이 부치어 있네.

碧牕看古蹟 푸른 창엔 옛 유적 바라보이고

幽巷詠新章 깊은 골목 새 노래를 읊조리노라.

貝葉曾盈篋 패엽 불경 광주리를 가득 채웠고

茶芽更貯囊 찻잎은 주머니에 담아 두었지.

烟霞隨杖屨 안개 노을 내 걸음을 뒤따라오고

風月滿衣裳 바람과 달 옷 위로 가득하구나.

卽此爲身計 이것으로 몸 위하는 계책 삼으니

何須羨綺黃 어이해 누런 비단 부러워하리.

7.8구에 패엽에 쓴 불경은 광주리에 가득하고, 찻잎을 다시금 주머니에 담아 두었다는 언급이 있다.

불경을 읽다가 차를 달여 마시고, 안개 노을과 바람과 달을 벗삼아 지내는 무욕의 삶을 노래했다.

찻잎을 주머니에 담아 두었다고 한 것으로 보아 혜장의 차는 떡차가 아닌 산차였던 듯 하다.

「산거잡흥(山居雜興)」 20수의 제 2수와 제 14수에도 차를 노래한 내용이 보인다.

一簾山色靜中鮮 주렴 가득 산빛이 고요 속에 신선한데

碧樹丹霞滿目姸 푸른 나무 붉은 노을 눈에 가득 곱구나.

叮囑沙彌須䰞茗 사미를 시켜서 차를 끓여내게 하니

枕頭原有地漿泉 머리맡에 원래부터 지장(地漿) 샘이 있다네.

澹靄殘陽照上方 엷은 노을 남은 볕이 절집을 비추이니

半含紅色半含黃 반쯤은 붉은 빛에 반쯤은 황금 빛.

淸茶一椀唯吾分 맑은 차 한 사발이 다만 내 분수거니

羶臭人間盡日忙 누린내 나는 세상 온 종일 바쁘구나.

암자 위쪽으로 지장천(地漿泉)이 있다고 했으니,

좋은 샘물을 길어와 사미승을 시켜 차를 달여 마시는 전아한 운치를 말했다.

또 제 14수에서는 맑은 차 한 사발이 다만 내 분수라고 하여, 붉은 노을 지는 해를 보며

한 사발 맑은 차로 하루를 마무리 짓는 조촐한 삶을 예찬했다.

마지막으로 『아암집』에 수록된 「화중봉낙은사(和中峰樂隱詞)」 16수 연작 중 제 3수를 소개한다.

登嶺採茶 산마루 올라가 차를 따고서

引水灌花 냇물을 끌어다 꽃에 물주네.

忽回首山日已斜 문득 고개 돌려보면 해는 뉘엿해.

幽菴出磬 그윽한 암자엔 풍경이 울고

古樹有鴉 해묵은 나무엔 까마귀 있네.

喜如此閒如此樂如此嘉 기쁘다 이처럼 한가롭고 즐겁고 아름다움이.

산마루 비탈에서 햇차를 딴다. 대통으로 물을 끌어와 꽃밭에 물을 준다. 그러다 보면 하루해가 또 다 간다.

암자에서 들려오는 풍경소리, 잘 준비를 마치고 고목 나무 위에 모여 앉은 갈가마귀 떼. 모든 것이 넉넉하고 아름답다.

그는 이런 삶이 참 한가롭고 기쁘고 즐겁다고 담백하게 말한다.

다산을 통해 차를 깊이 알게 된 이후, 철 따라 차를 따서 만드는 것이 혜장의 일상이 되었음을 잘 보여준다.

이상 새로 공개된 『연파잉고』를 중심으로, 혜장의 알려지지 않았던 차시를 소개하고 감상했다.

이들 차시는 채다와 제다, 그리고 차 끓이고 마시는 일련의 과정을 생활 속에 녹여 즐길 줄 알았던 혜장의 차생활을 잘 보여준다.

뿐만 아니라 대숲 차를 으뜸으로 꼽는다든지, 차게 마시면 안된다거나, 차의 치병과 각성 효과에 대해 분명히 인식하고 있었던 점,

은병과 석정(石鼎) 등의 다구를 구비하고 있었고, 샘물을 하루 밤 재워 차를 끓인다거나,

차를 덖어 볕에 말려 주머니 속에 담아 두고 마시는 차 보관 방법까지 알려주고 있는 점 등은

이번에 전혀 새롭게 확인된 사실이다.

『육로산거영』표지. 『육로산거영』서문

『육로산거영(六老山居咏)』에 보이는 차시

『육로산거영』은 1818년, 원나라 승려 석옥(石屋) 청공(淸珙, 1272-1352)의 「산거(山居)」시 24수를 다산과 수룡(袖龍)

색성(賾性1777-?), 철경(掣鯨) 응언(應彦, ?-?), 침교(枕蛟) 법훈(法訓, ?-1813), 철선(鐵船) 혜즙(惠楫, 1791-1858) 등

다섯 사람이 차운하여 함께 묶은 시집 이름이다. 금명(錦溟) 보정(寶鼎, 1861-1930) 스님의 『백열록(柏悅錄)』에도 같은

글이 다소 다른 방식으로 전재되어 있다. 이밖에 다산이 친필로 초의(艸衣) 의순(意洵, 1786-1866)에게 적어준 시첩과

서문이 별도로 전한다. 『육로산거영』에는 차시가 여러 수 실려 있어, 당대 승려들의 차생활을 살펴볼 수 있다.

특히 여기 실린 다산의 시 24수는 『다산시문집』에도 빠져있는 일시(佚詩)여서 자료 가치가 높다.

당시 백련사의 여러 승려들이 경쟁하듯 원나라 승려 석옥 청공의 시를 차운한 것은 흥미로운 현상이다.

석옥 청공을 거쳐 태고 보우로 이어진 선종의 법맥에서 정통성 문제와도 관련이 있어, 이들 자료는 우리나라 선맥(禪脈)의

계보와 종통(宗統) 의식을 헤아리는데 매우 중요한 함의를 담고 있다. 자세한 내용은 앞선 글에 미루고,

이 글에서는 『육로산거영』에 수록된 차와 관련된 시만을 간추려 소개하겠다.

『육로산거영』의 구성과 차시

『육로산거영』은 36장으로 된 필사본 1책이다. 첫면에 철경 응언이 1818년 7월 16일에 쓴

「석옥선사율시봉화서(石屋禪師律詩奉和序)」가 실려 있어 앞뒤 경과가 짐작된다. 그 글은 다음과 같다.

우리나라 선종의 계통은 여러 번 이어졌다 끊어지곤 했다. 고려 말에 태고(太古) 보우(普愚, 1301-1382) 화상이 직접 중국에

들어가 청공에게서 법을 얻었다. 이를 이어 이후 7세 동안 이어져서 부용(芙蓉) 영관(靈觀, 1485-1571)에 이르러 두 가지가

나란히 나와 마침내 이처럼 번성하게 되었으니, 어찌 아름답지 않겠는가? 내가 외전(外典)을 보니 근본에 보답하는 제사는

그 나온 곳으로 하였다. 태고 스님이 이미 승가의 큰 조상이시라면 석옥도 제사를 올림이 마땅치 않겠는가?

예법이 같다고 말하자는 것이 아니라 이치가 그렇다는 것이다.

장주(長洲) 고사립(顧嗣立)이 석옥의 시 30여수를 가려 뽑아 해외에까지 흘러 전하였다.

그 「산거잡시」에 율시와 절구가 각 12수인데, 마음의 운치가 맑고도 아득하고 음조가 해맑아 밝았다.

하루는 다산을 뵙고 함께 이 시에 화답할 것을 의논하였다. 다산께서 말씀하셨다.

“나와 자네는 모두 산에서 사는 사람일세. 산에 사는 즐거움은 사는 사람만 아는 법이지.” 인하여 차운하여 한 질을 이루었다.

학인으로 암자에 있던 자가 따라서 이를 화답하고, 그 중 좋은 것을 가려서 또 약간 편을 기록한다.

무인년(1818) 가을 7월 16일, 아암 문인 철경이 적는다.

이와 별도로 다산은 1818년 1월 5일에 쓴 호암(葫菴)을 수신자로 하는 친필 편지에서 근래 석옥의 시 수십 편을 차운하였다는

언급을 남겼다. 고려 말 태고 보우가 원나라로 가서 석옥 청공의 의발을 전수받았고, 이후 7대를 내려와 부용 영관 스님 대에

이르러, 선맥은 청허(淸虛) 휴정(休靜, 1520-1604) 스님과 부휴(浮休) 선수(善修, 1543-1615) 스님으로 크게 나뉘었다.

철경을 비롯하여 석옥 화상의 시에 차운한 승려들은 모두 휴정과 소요(逍遙) 태능(太能)을 거쳐 아암 혜장으로 이어진

법계에 속한다. 이들은 석옥의 시에 차운함으로써 보본(報本), 즉 자신들의 근본을 잊지 않는다는 뜻을 보였고,

이는 나아가 선종의 정맥이 자신들에게로 이어지고 있음을 드러내 천명하는 의미도 있다.

서문에 이어, 「석옥화상산거잡영장률십이수(石屋和尙山居雜咏長律十二首)를 싣고,

이후 다산· 수룡·철경·침교·철선 순으로 각각 차운작 12수 씩을 수록했다.

철선의 경우는 차운시를 두 번에 걸쳐 모두 24수를 실었다.

이밖에도 그는 「차운증초의이수(次韻贈草衣二首)」, 「차운증하의(次韻贈荷衣)」, 「차해종암운(次海宗庵韻)」,

「송도원지연사(送道圓之蓮寺)」, 「증별서어(贈別鉏漁)」, 「차증달호(次贈達湖)」 2수 등 승려들과의 차운작 6제 8수를

수록하였다. 이어 「석옥선사절구십이수(石屋禪師絶句十二首)」가 다시 나오고, 이를 차운한 다산과 침교의 시 12수를 실었다.

끝에는 「철선대사산거잡음오수(鐵船大師山居雜吟五首)」와 「금강행류관대가서순(金剛行留觀大駕西巡)」시를 실었다.

다산이 친필로 쓴『육로산거영』과는 계통이 다른 시집이다.

개인 소장

『육로산거영』에 수록된 석옥 화상의 차시

『육로산거영』에 수록된 작품들은 대부분 산속 생활의 한적한 아취를 구가하는 내용이다. 이 가운데 석옥의 원시 중 율시 3수와 절구 1수에 차와 관련된 내용이 보인다. 차운작에서는 다산이 율시 2수와 절구 1수, 수룡이 율시 2수, 침교가 율시 1수와 절구 1수, 철선이 율시 5수를 남겼다. 차가 언급된 시가 원시를 포함해 모두 16수나 된다. 이들 차시는 지금까지 한번도 언급된 적이 없다. 먼저 석옥 화상의 차시 4수를 읽어본다.

幽居自與世相分 유거(幽居)가 세상과는 절로 나뉘어지니

苔厚林深艸木薰 깊은 숲 두터운 이끼 초목조차 향기롭다.

山色雨晴常得見 비 개인 산빛을 언제나 볼 수 있고

市聲朝暮罕曾聞 아침 저녁 저자 소리 들리는 법이 없네.

煮茶瓦竈燒黃葉 누르시든 잎 태워 와조(瓦竈)에 차 달이니

補衲巖臺剪白雲 바위 누대 옷 깁느라 흰 구름을 마르잰다.

人壽希逢年滿百 사람 나이 백년 채움 만나기가 드물거니

利名何苦競趨奔 명리(名利)로 어이 괴로이 바삐 달림 다투리오.

석옥 화상의 「산거시」 율시 제 3수다. 세상과 절연된 채 사는 산거(山居)의 자재로움을 예찬했다. 비 개면 산빛이 더욱 푸르러 눈을 씻어주고, 티끌 세상의 잡다한 소리는 아예 들리지 않는다. 그 속에서 지내는 삶은 어떤가? 기왓장을 쌓아 삼면을 막은 와조(瓦竈)에 낙엽을 태워 차를 끓인다. 납의(衲衣)가 낡아 헤지면 흰구름을 잘라 깁는다고 한 표현이 멋스럽다. 백년도 못되는 인생을 어찌 저 명리(名利)의 장(場)에서 다투며 소진한단 말인가. 스님의 조촐한 차생활이 그릴 듯 아름답다.

自入山來萬慮澄 산속에 들고부터 온갖 근심 맑아지니

平懷一種任騰騰 한 종류 평소 마음 멋대로 떠다닌다.

庭前樹色秋來減 뜰 앞의 나무 빛은 가을 들어 줄어들고

檻外泉聲雨後增 난간 밖 냇물 소리 비온 뒤에 커지누나.

挑薺煮茶延野客 냉이 뜯고 차 달이며 들 나그네 맞이하고

買盆移菊送隣僧 화분 사서 국화 심어 이웃 스님 선물한다.

錦衣玉食公卿子 비단 옷에 좋은 음식 공경(公卿) 되어 누린대도

不及山僧有此情 산승의 이 같은 정에 미치진 못하리라.

율시 제 8수다. 티끌 세상을 멀리하고 산으로 들어오니, 온갖 염려가 해맑게 씻겨진다. 마음은 평온하여 걸림이 없다. 가을 되면 단풍 들고, 비 오면 시냇물이 불어난다. 자연스럽지 않은가. 봄이면 들 손님을 맞이하여 냉이 뜯어 국 끓이고, 차를 달여 함께 마신다. 가을에는 국화를 화분에 옮겨 심어 이웃 암자의 스님에게 선물한다. 공경(公卿)도 누리지 못할 호사를 나혼자 누리며 산다. 아무 부러울 것이 없다.

細把浮生物理推 뜬 인생 찬찬히 사물 이치 따져보니

輸嬴難定一盤碁 승패 정하기 어려움 한 판 바둑 다름없다.

僧居靑嶂閑方好 푸른 산에 사는 중은 한가로움 좋건만

人在紅塵老不知 티끌세상 사람들은 늙도록 모르누나.

風颺茶煙浮竹榻 흩날리는 차 연기는 대 평상 위로 뜨고

水流花瓣落靑池 꽃잎은 물에 흘러 푸른 못에 지는구나.

如何三萬六千日 어이해야 3만 하고 6천이나 되는 날에

不放身心靜片時 몸과 마음 놓지 않고 한 때라도 고요할까.

율시 제 11수다. 세상의 이기고 지는 싸움은 한판의 바둑과 다를 게 없다. 이기면 어떻고 지면 또 어떤가. 그런데도 사람들은 이 뜻없는 승부에 목숨을 건다. 사생결단을 한다. 산 중의 이런 한갓진 생활을 세상 사람들은 잘 모른다. 바람이 불어 차 연기가 흩날린다. 대나무 평상이 자욱하다. 문득 내다보면 상류에서 흘러내려온 꽃잎이 뜰 연못 위로 떠다닌다. 꽃잎이야 부산스러워도 내 마음은 고요하다. 인생이 길대야 고작 백년이다. 이 36,000일 동안 내가 내 몸과 마음의 주인이 되어 사는 일, 나는 여기에만 관심이 있다. 세상의 승패는 나와는 무관하다.

滿山筍蕨滿園茶 산엔 가득 죽순 고사리, 동산 가득 차나무라

一樹紅花間白花 한 그루엔 붉은 꽃이, 사이사이 흰꽃일세.

大抵四時春最好 네 계절에 봄철이 그중 가장 좋으니

就中尤好是山家 나아가기 더욱 좋긴 산 속의 집이라네.

석옥의 절구 제 1수다. 봄이 왔다. 산자락 비탈마다 죽순이 우쩍우쩍 돋아나고, 고사리가 작은 손가락을 편다. 동산 가득 차나무에 새싹이 돋는다. 그 사이로 심심할까봐 붉고 흰 꽃들이 무더기로 피어나 무늬를 만든다. 이 화창하고 아름다운 봄날을 어디서 누릴까? 이 조촐한 산속 집보다 더 호사스런 곳은 세상 어디에도 없다.

이상 네 수의 시에서 보듯, 석옥 청공은 자신의 산거 생활의 동반자로 늘 차와 함께 지냈다.

와조(瓦竈)를 갖춰 낙엽으로 차를 달이고, 손님을 청해 차를 대접하며, 대나무 평상 위에서 차를 즐기면서

산 속 삶의 한갓진 운치를 깊이 호흡했다. 산거의 주변은 온통 차나무로 둘러싸여 있었다.

『육로산거영』의 다산 시가 시작되는 연.

다산의 차시

다산의 차운시에도 모두 3수에서 차 관련 언급을 볼 수 있다. 차례로 읽어본다. 먼저 율시 제 4수다.

雨歇山庭露白沙 비 개인 산 뜨락에 흰 모래가 드러나고

矮簷一半裊垂蘿 낮은 처마 절반쯤 송라(松蘿)가 드리웠네.

採黃心急看蜂沸 꽃가루 딸 마음 급해 꿀벌은 잉잉대고

籍碧痕留覺麝過 이끼 위에 남은 자국 노루가 지난 게지.

屋後巡園新筍密 집 뒤란 동산 둘러 새 죽순 빽빽하고

溪邊移席落花多 시냇가 자리 옮겨 지는 꽃잎 많구나.

岩扉客去渾無事 바위 사립 손님 가자 아무런 할 일 없어

茶碾旋旋手自磨 차맷돌을 빙글빙글 손수 직접 갈아본다.

다산초당의 고즈녁한 풍경을 노래했다. 비가 개자 뜨락에 흰 모래가 드러난다. 키작은 처마에는 송라 넝쿨이 반쯤 드리워 하늘댄다. 꽃가루를 탐낸 꿀벌들은 공연히 조바심이 나서 잉잉댄다. 이끼 위에 또렷이 찍힌 건 노루 발자국. 집 뒤편 동산 둘레에선 여기저기 죽순이 돋는다. 우후죽순이라더니 기세가 자못 장하다. 나는 냇물에 떠내려 오는 지는 꽃잎을 보려고 냇가로 자리를 옮겨 가서 앉는다. 적막하던 산집에 손님 마저 떠나고, 나는 멍하니 앉아 있다. 공연히 마음이 스산스러워, 차나 한잔 해야지 싶어 떡차를 꺼내 차맷돌에 직접 갈아본다. 가루로 날리는 덩이차를 보노라니 마음 속에 맺혔던 공연한 생각들도 뭉글뭉글 풀어진다.

杞籬芋坎盡規模 갯버들 울, 토란 구덩이 규모에 꼭 맞으니

誰作寒岩小隱圖 한암(寒岩)의 소은도(小隱圖)를 누가 그려 놓았나.

磽土舊治成沃壤 메마른 흙 오래 만져 비옥한 땅 되어 있고

石泉新鑿近香廚 돌 샘물 새로 파니 부엌에 가깝구나.

山中地凍松猶摘 산중에 땅 얼어도 솔방울을 외려 따고

冬至霜深菊始枯 동지라 무서리에 국화가 시드누나.

淸掃兩庭無一物 두 뜨락을 다 치워서 물건 하나 없는데

牆根安揷煮茶鑪 담장 밑에 차 화로만 꽂아서 앉혔다네.

이어 율시 제 12수를 읽어보자. 갯버들을 쪼롬이 심어 울을 삼았다. 움푹 패인 습지엔 토란을 심었다. 한암소은도(寒岩小隱圖)의 풍경이 이곳과 다를 게 없다. 거칠어 쓸모 없던 흙은 오래 거름을 주어 기름진 땅이 되었다. 부엌 곁에는 돌샘물을 새로 팠다. 달고 찬 샘물이 쟁글쟁글 솟는다. 산중이라 추위에 땅이 꽁꽁 얼어도, 솔방울을 따서 땔감으로 쓴다. 동지 무서리에 국화도 더는 못 견뎌 차게 얼었다. 양켠의 뜨락은 이제 빗자루로 쓴 듯이 아무 것도 없다. 봄에서 가을까지 피고지던 꽃들도 자취가 없다. 다만 담장 아래 앉혀둔 차 달이는 화로만 그대로 꽂힌 채 자리를 지키고 있구나.

다산이 다산 4경 중에 하나로 꼽았던 다조(茶竈)를 언급한 내용이다.

지금 다산초당 마당에 덩그러니 놓인 반석은 애시당초 다조와는 아무 상관도 없는 넓적돌이다.

다산의 차 화로는 물고기 입처럼 아래 쪽에 구멍이 우멍하게 뚫린, 벽돌로 쌓아 담장 밑에 붙박아둔 물건이었다.

그 위에 차솥을 얹어 물이 끓었다.

落盡油茶始展茶 유차(油茶)가 다 지고서 찻잎이 기(旗)를 펴니

雨前因繼雪中花 우전차가 눈 속 꽃을 인하여 이었도다.

春來海上饒魚膾 봄 오자 바다 위엔 생선 회가 풍족하여

淸飮翻同肉食家 술자리가 육식(肉食)하는 집과 진배 없고녀.

위는 다산의 절구 제 1수다. 유차(油茶)는 동백이다. 동백꽃이 다 지고 나니,

그제서야 차는 일창일기(一槍一旗)의 깃발을 펴기 시작한다. 눈 속에 피던 동백을 이어 우전차의 시절이 돌아온 것이다.

봄철 바다에선 향기 밴 생선들이 잡혀 올라온다. 은빛 회를 실실이 치자, 맑은 술 한 잔에 고기 안주가 부럽지 않다.

다산의 시 세 수는 차맷돌로 떡차를 갈아마시던 정황과, 담장 밑에 붙박아 둔 차 화로,

그리고 차나무를 가꿔 찻잎을 직접 따던 차 생활을 증언하고 있다는 점에서 자료 가치가 크다.

다산초당의 연못.

차 화로는 연못 담장 아래 붙박여 있었다.

수룡 색성과 침교 법훈의 차시

다음은 수룡 색성과 침교 법훈의 차시 4 수를 차례로 읽겠다. 먼저 수룡의 차시를 읽어보자.

수룡은 아암 혜장의 상좌로 있으면서 실제로 다산에게 차를 만들어 드렸던 기록이

『다산시문집』에 보인다. 다음은 그의 율시 제 2수다.

病居誰訪白雲關 병으로 누었어도 백운관(白雲關)을 뉘 찾으리

唯有春風依舊還 봄바람만 변함없이 잊지 않고 돌아왔네.

走馬塵多情刺促 달리는 말 티끌 많아 마음이 다급해도

啞羊禪坐意幽閒 벙어리 양(羊) 가만 앉아 뜻이 정녕 한가롭다.

千重老蔓藏紅瀑 일천 겹의 늙은 넝쿨 붉은 폭포 감추어도

百串香茶産碧山 1백 꿰미 향차가 푸른 산서 나는도다.

哀彼食前方丈饌 슬프다 저 식전(食前)의 방장의 음식들

幾廻寃債積人間 몇 차례나 빚 원망이 인간에 쌓였던가.

흰 구름이 잠긴 산 속 암자에 병들어 누웠다. 아무도 안 찾고 봄바람만 와서 문안을 한다.

사람들은 달리는 말처럼 정신이 없지만, 산 속의 나는 벙어리 양처럼 마음이 한갓지다.

넝쿨은 겹겹이 붉은 폭포를 가리워 숨긴다. 제 6구가 흥미롭다.

1백 꿰미나 되는 향차(香茶)가 이 산에서 난다고 했다. 꿰미에 꿰었으니 떡차임이 분명하고,

1백 꿰미나 되는 향차를 백련사에서 채취한다고 한 것은 이곳의 차밭 규모가 상당했다는 의미다.

향차(香茶)는 향기로운 차일까, 아니면 향을 가미한 차일까? 이 또한 알 수 없다.

1백 꿰미의 향차는 관용적으로 많다는 의미인지, 실제 생산량을 적은 것인지 분명치 않지만,

어쨌든 이곳의 차 생산이 상당한 규모였던 것만큼은 분명하다.

7.8구는 무슨 말인지 모르겠다.

淄澠二水莫相分 치수 민수 두 물은 서로 분간 안 되는데

何必損蕕獨取薰 어이 누린 풀 버려두고 홀로 향초 취하리.

潭底魚遊明處見 못 아래 노는 고기 밝은 곳서 보이고

竹間鳥語靜中聞 대숲 사이 새 소리는 고요 속에 듣누나.

蔬從隙地能成圃 채소는 뙈기 땅서 능히 밭을 이루고

茶放新煙遠入雲 차는 새 연기 풀어 멀리 구름 드는도다.

世事杳茫春夢裡 세상 일 아득하기 봄 꿈 속 한가진데

云何名利若波奔 파도 같은 명리(名利)를 어이해 말하는가.

수룡 색성의 율시 제 3수다.

제 1구는 제환공 때 요리사인 역아(易牙)가 치수와 민수를 물맛만 보고도 알아맞히었다는 고사에서 따왔다.

누린 풀과 향초가 있으면 누구든 향초를 취하듯, 티끌 세상의 명리를 멀리하고 대숲 속의 고요를 택하겠다는 뜻을 피력했다.

못에는 물고기가 놀고, 대숲에는 새가 노래한다. 채마밭을 일궈 채소를 가꾸고, 차 달이는 새 연기는 하늘하늘 구름 위로 솟는다.

한 모금 머금어 내리면 산 아래 사바 세상은 봄꿈인양 아득하다.

침교 법훈 또한 다산의 가르침을 받았던 제자 중 하나다. 그는 두 수의 차시를 남겼다.

먼저 율시 제 7수를 읽어보자.

參差石角穴多層 들쭉날쭉 바위에 구멍도 층층인데

蒲鴿分飛各自能 멧비둘기 나눠 날며 각자 절로 능하도다.

攪睡難堪連夜雨 밤마다 빗소리에 잠자기 난감하고

扶衰猶賴古年藤 늙은 몸 해묵은 등나무 지팡이 짚었네.

偶從藉艸班荊地 우연히 자리 깔고 거친 땅 차지하여

欣見焙茶剪芋僧 차를 덖고 토란 베는 스님네를 기뻐 본다.

休怪頭陀受人侮 승려로 모욕 받음 괴이타 하지 말라

汚池自古出荷菱 더러운 연못에서 연꽃이 나오니라.

2구의 포합(蒲鴿)은 두보의 시에 “광주리 기울이자 포합이 푸르러, 눈 가득 낯빛이 화안하구나.

(傾筐蒲鴿靑, 滿眼顔色好)”라 한데서 보듯 흔희 청참외의 별칭으로 쓴다. 하지만 여기서는 글자대로 멧비둘기로 푼다.

벼랑에 숭숭 뚫린 구멍에 멧비둘기가 둥지를 틀었다. 그 험한 곳을 아무렇지도 않게 오르내리는 모습을 노래한 것이 1,2구다.

빗소리는 잠을 자꾸 깨우고, 쇠한 몸은 등나무 지팡이에 기대고야 바깥 걸음을 한다. 봄을 맞아 차를 덖고 토란대를 자르는

스님을 보면서 문득 차오르는 기쁨을 노래했다. 승려로 천대 받고 모욕을 당하지만, 더러운 진흙 뻘을 뚫고

청정한 연꽃이 떠오르듯, 승려의 삶도 그와 같은 법이라고 스스로를 위로했다.

睡起時時要磑茶 잠 깨어 때때로 맷돌에 차를 가니

春來處處可尋花 봄 오자 곳곳마다 꽃 찾을 수 있구나.

已知此世安身物 이 세상 몸 편히 할 물건 무엇인지 알겠나니

只是山中一艸家 다만 산 속 한 채의 초가집이 그것일세.

침교 법훈의 절구 제 1수다. 잠 깨어 일어나 정신이 돌아오지 않으면 문득 맷돌에 차를 간다.

봄흥을 주체치 못해 꽃 구경 하러 이 골 저 골을 헤맨다. 산속에 오두마니 선 초가집 한 채,

이곳만이 내 삶을 편안히 내려놓을 수 있는 복지와 낙원이다.

수룡 색성과 침교 법훈은 아암 혜장의 고제(高弟)로 다산에게서도 배운 바 있는 이른바 전등계(傳燈契)의 일원이다.

다산이 이들에게 써준 글이 여러 편 남아 있다. 수룡은 1백 꿰미의 향차에 대해 적어, 당시 마시던 떡차의 보관 형태와

백련차 차밭의 차 생산량을 가늠할 수 있는 중요한 언급을 남겼다. 침교 또한 승려들이 차 덖는 모습과

차 맷돌에 직접 차를 가는 정황을 기록하여 당시의 차 생활을 증언했다.

명나라 전곡의 「혜산자천(惠山煮泉」(부분).

대만 국립고궁박물원 소장.

철선 혜즙의 차시

수룡 색성과 침교 법훈이 아암 혜장의 고제였다면, 철선 혜즙은 항렬이 하나 아래인 시승(詩僧)이다. 그는 율시 12수를 두 차례 차운하여 24수를 남겼고, 그중 차시가 5수나 된다.

一部楞嚴万慮澄 한부의 『능엄경』에 온갖 번뇌 맑아지니

境廖廖處氣騰騰 경계도 해맑아라 기운도 불끈 솟네.

謳和淸癖何時減 구화(謳和)의 청벽(淸癖)이야 어느 때나 줄어들리

妙喜風痾逐日增 묘희(妙喜)의 풍아(風痾)만 날마다 늘어난다.

麝炷香中延野客 사주향(麝炷香) 가운데서 야객(野客)을 맞이하고

龍團烟裡送隣僧 용단(龍團) 연기 속에서 이웃 스님 전송한다.

已知不踏紅塵路 홍진 길 밟지 않음 이미 알고 있거니

怊悵無人會此情 이런 맘 함께 나눌 사람 없음 슬프다.

철선 혜즙의 율시 제 8수다. 『능엄경』을 소리 높여 읽으니 아랫배에서 기운이 불끈 솟는다. 들끓던 번뇌가 흔적도 없다. 3구의 ‘구화(謳和)’는 원문에는 ‘구화(漚和)’라 했으나 바로 잡는다. 노래로 화답한다는 말이다. 시 짓는 벽(癖)만큼은 불법 공부에도 불구하고 어찌할 수가 없다는 뜻이다. 묘희(妙喜)는 유마거사(維摩居士)의 국토를 가리킨다. 불법에의 향념이 나날이 깊어짐을 말했다. 향 피워 손님을 맞고, 용단차(龍團茶)를 대접 한 후 손님을 배웅한다. 하지만 그나마 찾는 이 없어 내 이러한 깨달음을 나눌 수 없음이 때로 서운하다는 말이다.

다음은 철선 혜즙의 두 번째 율시 제 4수다.

採芳曾不踏溪沙 꽃 캐자고 시내 모래 밟은 적 아예 없어

幽徑還應合翠蘿 그윽한 길 벽라(碧蘿) 넝쿨 하나 되어 막혔으리.

尺霧堪容斑豹隱 지척 안개 얼룩 표범 감추기에 충분하고

長風時化大鵬適 긴 바람은 이따금 대붕(大鵬) 맞게 변화하네.

東峰月向琴照心 동봉 달빛 거문고 향해 마음을 비추이고

北苑茶含鳥舌多 북원(北苑) 차는 새 혓바닥 많이도 머금었다.

天趣從來誰與說 천취(天趣)를 이제껏 뉘와 함께 말하리오

淸狂獨此可消磨 청광(淸狂)으로 이를 홀로 다 써서 없애리라.

냇가로 내려온 적이 없으니, 그 사이에 소롯길은 벽라 덩굴로 막혀 있겠지. 자옥한 안개는 표범을 감추고,

긴 바람은 큰 붕새가 날아가며 일으키는 것처럼 시원하다. 달빛은 거문고 위에 내려앉아 내 마음을 비춘다.

이맘 때면 차밭에는 새 혓바닥 같은 일창일기 첫잎들이 많이도 올라왔겠구나. 내면 깊은 곳에서부터 차올라 오는

이 유현한 기쁨을 함께 나눌 사람이 없으니, 청광(淸狂)으로 혼자 한 세상 건너갈 밖에.

菜圃朝來沆瀣澄 채마밭에 아침 되니 이슬이 해맑은데

六銖衫薄氣騰騰 육수삼(六銖衫)이 얇아도 기운이 솟는구나.

澗過寒雨芳隨歇 찬비가 시내 지나가자 꽃다움도 이우는데

竹受輕霜色轉增 엷은 서리 내린 대는 빛깔 더욱 짙어지네.

幽帙請評玄石老 현석(玄石) 장로께선 유질(幽帙)에 평 청하고

嫩芽見試白蓮僧 백련사 스님은 여린 차싹 시험한다.

半生跌宕靑天外 푸른 하늘 밖에서 반평생 질탕하니

名利區區不用情 명리는 구구하다 마음 쓰지 않으리.

위는 두 번째 율시의 제 8수다. 채마밭에 이슬 맑고, 찬비에 초록이 시들며, 서리맞아 대나무가 더 푸르러지는 가을의 풍경이다.

5구의 현석(玄石) 장로는 누구인지 알 수 없다. 6구에서는 백련사의 승려가 여린 차싹으로 차를 끓이는 광경을 노래했다.

푸른 하늘을 닮은 마음, 구구한 명리 따위는 들일 구석이 없다.

이밖에 철선 혜즙의 「차운증초의(次韻贈草衣)」 2수의 두 번 째 시에도 차 따는 모습이 보인다.

一肩壞色坐芳林 한쪽 어깨 저물도록 꽃다운 숲에 앉아

時見含花過異禽 꽃 물고 지나가는 기이한 새 바라본다.

執衽採茶延野客 소매 잡고 차를 따서 야객(野客)을 맞이하고

鑿池貯月印禪心 우물 파서 달을 담아 선심(禪心)을 인(印) 찍누나.

閒蹤不負三生石 한가한 자취 삼생석(三生石)을 저버리지 않았거니

佳句終成百鍊金 고운 싯귀 백련금(百鍊金)을 마침내 이뤘구나.

白拂紅藤香案裡 등나무 향안(香案) 안에 흰 종이 펼쳐내니

毫光爛熳別人吟 다른 사람 지은 시에 백호광(白毫光)이 난만하다.

넋놓고 숲에 앉아 신록을 바라본다. 어여쁜 새가 꽃잎을 물고 지나간다. 날도 어느새 뉘엿하다.

정신을 차리고 소매를 여며 찻잎을 딴다. 이것으로 차를 덖어 손님 대접을 해야지.

연못엔 달빛을 모셔다가 월인천강(月印千江)의 선심(禪心)을 노래해야겠다.

삼생석(三生石)은 당나라 때 승려 원관(圓觀)이 재생하여 이원(李源)과 천축사(天竺寺) 뒷산의 바위에서 다시 만나자고 약속했다는

고사에서 나온 말이다. 시는 조탁을 거듭해서 마치 백번 단련한 무쇠 같다. 그 시를 꺼내 읽으니 백호광이 뻗쳐나온다.

끝으로 철선의 「차운증하의(次韻贈荷衣)」를 읽어본다.

掃地焚香點發微 땅 쓸고 향을 살라 그윽한 뜻 점검하고

繩牀茶碗漫相依 승상(繩床)에서 찻사발로 편안히 기대었네.

雲誰送汝來簷宿 구름아 누가 널 보내서 처마 밑에 와서 자나

鶴領忘機拂頂飛 학은 기심(機心) 다 잊고 정수리 떨쳐 날아간다.

何恨閻浮隨別轉 작별하고 염부(閻浮)로 돌아감 어이 한하리오

維期兜率會同歸 도솔천에 함께 가길 다만 기약 할 뿐일세.

道交澹泊貧非病 가난은 병 아니라 도(道)의 사귐 담박하니

捫虱談玄對夕暉 이 잡으며 현담(玄談)하다 저녁 볕과 마주하네.

마당을 쓰는 것은 마음을 쓰는 것과 같다. 향을 피우면 잡념이 사라진다. 그 속에서 미묘한 저울질이 한창이다.

새끼 꼬아 얽은 평상에 앉아 찻 사발 들고 앉았다. 구름 따라 학이 논다. 이승을 떠나 염부제로 돌아가는 것은 안타깝지가 않다.

다만 도솔천에 들기만을 꿈꿀 뿐이다. 이를 잡으며 나누는 현담에 하루 해 저무는 것도 잊었다.

철선의 시에는 용단차와 북원의 작설차, 백련사 승려의 차 맛 감상, 소매를 여며 따는 찻잎 채취,

평상에 앉아 마시는 차의 흥취 등 차생활의 여러 모습이 잘 소묘되어 있다.

이상 『육로산거영』에 나오는 15수의 차시를 차례로 읽었다. 다산의 시는 문집에 누락된 것이고,

다른 스님들의 차시도 여태껏 알려진 바 없던 작품들이다.

또 이들 작품 속에는 석옥 청공에서 태고 보우를 거쳐 자신들에게까지 이어진

해동 선맥(禪脈)의 정통성을 내세우는 자부도 깃들어 있어, 선종사의 맥락에서도 음미해볼 여지가 크다.

다산과 초의다산과 초의, 이 두 사람이 있어 조선 후기 차문화사가 빛났다. 어느 한 사람 뿐이었다면 애초에 생각할 수 없는 일이었다. 다산과 초의는 사제로 만났다. 다산은 초의에게 《주역》과 《논어》 등의 유교 경전을 가르쳤다. 초의가 본격적으로 차를 알게 된 것은 다산을 통해서였다. 두 사람의 만남과 교감, 그 아름다운 인연을 살핀다.

다산과 초의의 첫 만남다산과 초의의 첫 만남은 1809년의 일이다. 초의가 초당으로 다산을 찾아와 배움을 청했다. 첫 만남의 장면에 대해 따로 이렇다 할 기록은 없다. 당시 다산이 48세, 초의가 24세였다. 초의는 출가 이후 그때까지 여러해 동안 영호남을 주유하며 대덕석학(大德碩學)을 찾아 깨달음을 참구했으나 실망에 실망을 거듭하여 답답해하던 터였다. 그런 그가 다산을 처음 만나, 그 높고 깊은 학문에 단번에 빨려 들어갔을 것은 짐작이 어렵지 않다. 당시 대둔사에서 강백(講伯)으로 명성이 자자하던 혜장을 단 한 차례의 질문으로 격침시켰던 다산이 아니었던가? 초의는 대둔사와 초당을 왕래하며 한동안 다산을 모시고 공부했다.아마도 혜장의 당부로 다산을 찾았을 초의는 이후 다산의 인간과 학문에 빠져들어 그의 곁을 떠나려 들지 않았다.

『일지암시고(一枝菴詩稿)』 권1 앞머리에 실린 「탁옹선생(奉呈籜翁先生)」께 받을어 올리다는 1809년에 지었다. 다산과 처음 만나 곁에서 모시면서 가르침을 받다가 대둔사로 돌아가며 작별의 예물로 올린 시다.

富送人以財 부자는 남에게 재물을 주고

仁送人以言 어진 이는 남에게 말을 준다네.

今將辭夫子 이제 장차 선생님을 떠나려 하니

可無攸贈旃 올리는 예물이 어이 없으리.

先敬舒陋腹 공경스레 비루한 맘 펼쳐 보여서

請陳隱几前 선생님 책상 맡에 펼치나이다.

眞風遠告逝 참된 풍도 아득히 떠난 지 오래

大僞斯興焉 큰 허위가 이를 따라 일어났다네.

閭巷滿章甫 골목마다 글 하는 이 차고 넘쳐도

千里無一賢 천리에 한 사람의 어진 이 없네.

州里旣悐悐 고을마다 모두다 근심 찌드니

蠻貊理固然 오랑캐 땅 이치가 그럴 수밖에.

我生當此時 이러한 때를 만나 내 태어나니

質亦非堪硏 바탕 또한 공부감이 아니었어라.

所以行已道 그래서 제 길을 가려고 해도

將向問無緣 장차 향해 물어볼 곳 하나 없었네.

歷訪芝蘭室 이름난 학자들을 두루 만나도

竟是鮑魚廛 마침내는 냄새나는 어물전이라.

南遊窮百城 남쪽 땅 주유하며 백 고을 누벼

九違靑山春 아홉 차례 청산의 봄 어긋났구나.

豈謂窮海曲 어이해 바다 굽이 다 했다 하리

天降孟母隣 하늘이 이웃에 스승 내셨네.

德業冠邦國 덕업은 온 나라에 으뜸 되시고

文質兩彬彬 문질(文質)이 모두 다 빈빈하시네.

燕居恒抱義 계시는 곳 언제나 의(義) 붙드시고

經行必戴仁 경행(經行)은 항상 인(仁)을 놓지 않았지.

旣滿如不盈 가득 차도 넘치지는 아니하시니

常以虛受人 언제나 마음 비워 포용하시네.

君子貴遇時 군자는 때와 만남 귀하다지만

不遇亦不嚬 못 만나도 찡그림은 전혀 없어라.

道大本不容 도가 크면 용납되지 않는 법이라

流落且誾誾 유락(流落)해도 또한 장차 편안하시네.

我爲求此道 내가 이 도리를 구하기 위해

遠來致恂恂 멀리서 와 정성을 모두 쏟았지.

且將違座側 또한 장차 모시다가 떠나가면서

摳衣請諄諄 옷깃 걷고 가르침을 청하는도다.

儻贈謝車言 작별하는 말씀을 혹 내리시면

鏤肝復書紳 깊이 새겨 허리띠에 써 넣으리라.

9년간 남녘 땅 100 고을을 주유하며 큰 학자들을 찾아다녔으나, 막상 가서 만나보면 어물전의 생선 비린내를 풍기는 가짜들뿐이었다. 참된 풍도는 땅에 떨어지고 큰 허위가 판을 치는 이 천박한 오랑캐의 풍토 속에서 뜻을 세워 학문의 길로 나아가려 해도 막막히 물을 곳 없던 절망을 그는 시 속에 표현했다.

다행히 하늘이 훌륭한 스승을 이웃에 내리시어 큰 도로 일깨우시므로 멀리서 한걸음에 달려와 온 정성을 쏟아 가르침을 받았다. 이제 다시 절집으로 돌아가면서 안타까운 마음에 작별의 예물을 올리며 가르침을 청하니, 만일 일깨움의 말씀을 주신다면 허리띠에 써 놓고 깊이 새기겠노라고 했다. 오랜 갈망 끝에 스승을 만나 해갈한 기쁨이 문면에 숨김없이 드러나 있다. 다산 또한 초의의 간절한 여망에 부응하여 두고두고 그를 위해 많은 글을 써 주었다.

다산초당에서의 강학다산초당에서의 강학문집 외에 다산과 초의의 왕래와 훈학에 관한 중요한 증언을 담은 자료가 전한다. 신헌(申櫶, 1811~1884)의 『신대장군집(申大將軍集)』 권5에 수록된 〈금당기주(琴堂記珠)〉가 그것이다. 〈금당기주〉는 금당 신헌이 주옥같은 시문을 옮겨 기록했다는 뜻으로, 내용의 상당 부분이 초의와 다산과 관계된 것들이다. 이밖에 당시 서울의 경화세족들이 앞 다투어 초의를 위해 지어준 글들이 가득 실려 있다. 내용을 살펴보면 당시 초의가 간직했던 여러 두루마리를 빌려 옮겨 적은 것임을 알 수 있다. 이 속에는 《다산시문집》에 빠져있는 초의에게 준 다산의 여러 글들이 그대로 수록되어 있다. 자신의 문집에 누락된 글도 적지 않다. 초의 생애의 여러 사실을 확인하는 데 있어서 간과하지 못할 중요한 자료다.

다산은 당시 초의에게 무엇을 가르쳤을까? 이들의 공부는 《주역》과 《논어》 등 유가 경전과 시문 학습 중심으로 이루어졌다. 당시 다산은 초당에 정착하면서 윤씨 집 자제들을 데려다 『주역』을 강의하고 있었고 이 공부 자리에 초의도 참여했다.초의에 대한 다산의 애정은 각별했다. 다산에게 오기 전 초의의 공부는 이미 일정한 수준에 올라 있었다. 시도 잘 짓고, 그림에도 뛰어난 솜씨가 있었다. 그리고 무엇보다 사람이 무겁고 신실했다.

1812년 9월 12일 제자 윤동(尹峒,1793~1853)과 함께 월출산 백운동에 놀러 갔을 때도 초의가 동행했다.

다산은 백운동의 풍광을 13수의 시로 읊었다. 윤동과 초의가 시 몇 수를 옮겨 썼다. 다산은 그림에 능했던 초의를 시켜

백운동과 다산초당을 그림으로 그리게 했다. 이때 만든 『백운첩(白雲帖』이 현재 남아 전한다.

1813년에 초의가 지은 시에 〈비에 막혀 다산초당에 가지 못하고[阻雨未往茶山草堂]〉란 작품이 있다.

我思紫霞洞 내 항상 자하동을 그리워 하니

花木正紛繽 꽃 나무들 지금 한창 우거졌겠다.

淫雨苦相防 장마비가 괴롭게 길을 막아서

束裝踰二旬 봇짐 묶고 20일을 지나 보냈네.

深孤長者命 어른의 분부가 특별하여도

無由訴情眞 진정을 호소할 방법 없었지.

星月露中宵 달과 별이 한 밤중에 훤히 보이고

屯雲散淸晨 구름장은 맑은 새벽 흩어지누나.

欣然起長策 기쁜 마음 길 떠날 작정을 하니

物色正鮮新 물색은 참으로 신선도 해라.

褰裓涉幽澗 옷자락 걷고서 시내를 건너

俛首穿深筠 고개 숙여 깊은 대숲 뚫고 나섰네.

行至萬瀑橋 발걸음 만폭교에 이르렀는데

天容忽更顰 날씨가 문득 다시 찌푸리누나.

谷風動林起 골 바람 숲 흔들며 일어나더니

流氣被嶙峋 빗 기운 산 속을 온통 적신다.

飛沫跳水面 물방울 수면 위로 튀어 올라서

細紋起鱗鱗 가는 무늬 비늘처럼 일어나누나.

中行成獨復 가다 말고 혼자 다시 되돌아서니

惆悵難具陳 구슬픈 맘 말로는 다할 수 없네.

由旬尙如此 60리 길 오히려 이와 같다면

何以窮八垠 무엇으로 세상 끝을 가본단 말가.

哀哉七尺身 슬프다 일곱 자의 몸뚱이로는

輕擧諒無因 가벼이 날아올라 갈 수가 없네.

자하동은 다산초당이 있던 골짜기 이름이다. 초당에 머물며 공부를 하다가 대둔사로 돌아왔다.

스승과 약속한 날짜가 되어 다시 다산초당으로 가려하는데, 장맛비에 냇물이 불어 길을 나설 수가 없었다.

20여 일을 그렇게 발이 묶여 있다가, 모처럼 달이 뜨고 새벽 하늘이 맑게 개어오는 것을 보고

초의는 두 말 없이 진작에 싸둔 봇짐을 지고 잰 걸음으로 나선다.

그러나 웬 걸, 절 숲을 지나 발걸음이 만폭교에 이르자 다시 폭우가 쏟아지기 시작한다.

고작 60리 밖에 계신 스승을 뵈러 가는 걸음이 이렇게 어려우니 안타깝다고 했다.

차라리 날개라도 있다면 훨훨 날아 스승 계신 곳으로 날아갈 텐데 말이다.

다산이 초의에게 준 시.

같은 시를 쓴 친필이 세 종류나 남아 있다.

다산의 「상심락사첩(賞心樂事帖」〉과 」「다암시첩」에는 초의를 두고 읊은 시 한 수가 실려 있다.

垂蘿細石徑 송라(松蘿)가 드리워진 좁은 돌길은

紆曲近西臺 구불구불 서대(西臺)와 가까이 있네

時於綠陰裡 이따금 짙은 초록 그늘 속으로

寂寞一僧來 적막히 스님 하나 찾아오누나.

서대(西臺)는 다산초당을 말한다. 좁은 돌길은 초당 아래 쪽 귤동에서 올라오는 길이다.

적막한 그 길을 따라 이따금씩 찾아오는 스님이 한 사람 있다. 4구에서 왈칵 끼쳐오는 반가움과 기다림의 심사를 읽을 수 있다.

이 스님이 바로 초의였다. 시로 보면 초의는 백련사 쪽 길로 초당을 찾지 않고 귤동 쪽에서 올라온 것을 알겠다.

대둔사에서 직접 초당으로 온 것이다. 초당 생활 당시 초의가 지은 시를 보면 초의의 시재(詩才)가 이미 범상치 않았음을 알 수 있다.

역시 1813년에 지은 「못 가운데 새끼 물고기를 시로 짓다[賦得池中魚苗]」란 시다.

晴霞映沼日華淸 맑은 안개 못에 비쳐 햇빛이 해맑은데

小小魚兒水面行 조그만 송사리들 수면 위로 쏘다니네.

亦有靈明作遊戱 녀석들도 지혜 있어 장난치며 노니니

天機潑潑憐含生 천기(天機)가 흘러넘쳐 생기 솟음 어여쁘다.

吹浪未搖山影碧 푸른 산 그림자는 물결 쳐도 끄떡없고

投竿解隱池中石 못 속 바위 낚시 던져 숨어살 뜻을 푸네.

交頸相靡親似友 목을 걸어 정다울 젠 친구처럼 다정터니

分尾各散疎如客 꼬리 나눠 흩어지자 손님처럼 새초롭다.

安知異日不能一蹴直到龍門春 어이 알리 훗날에 한번 차서 곧장 용문의 봄에 다다라

透過三層燒尾鱗 꼬리 비늘 상해가며 삼층 절벽 통과할 줄.

爾若不思故淵漣漪水 네가 만약 옛 연못 물결 생각지 않으면

吾爲移汝淸江裏 내가 너를 맑은 강물 속에다 옮기리라.

다산초당의 연못에 새로 풀어 넣은 치어(穉魚)들이 떼를 지어 몰려다니는 정경을 묘사한 내용이다.

하지만 행간의 뜻이 깊다. 연못 속에서 떼 지어 노니는 새끼 고기들은 다름 아닌 다산초당에 모여든 어린 생도들이다.

훗날 용문의 절벽으로 타고 올라 어변성룡(魚變成龍) 할 것을 말한 것도 이렇게 읽을 때 맥락이 살아난다.

지금 우리는 송사리 같이 미약하지만 부지런히 갈고 닦아 훗날 용문을 차고 올라 큰 학문을 일구자고 다짐한 내용이다.

이 시를 보고 다산은 초의의 기백을 높이 사서, “어여뻐라 도림(道林)에 의지했어도, 빼어난 그 자태 사랑스럽네.

(粲粲支道林, 自愛神俊姿).”라는 평을 내려 칭찬을 아끼지 않았다.

다산의 가르침과 갈등

앞의 시에서 보듯, 다산을 만난 이후 초의는 온통 유가의 경전을 학습하고 시를 짓는 일에 몰두했다.

잠시 다니러 절집에 왔다가도 금세 스승에게 돌아가지 못해 조바심을 치곤했다.

다산 또한 그런 초의를 깊은 애정을 가지고 훈도하였다.

「금당기주」에 실린 여러 글에서 다산은 틈날 때마다 초의에게 유학의 도리를 가르치고 불교의 허망함을 지적하여,

초의를 유학으로 이끌려는 뜻을 피력하고 있다. 그중 한 대목을 본다.

내가 불서(佛書)를 보니, 예컨대 개는 불성(佛性)이 없다거나, 조사(祖師)가 서쪽에서 온 뜻이나,

뜰 앞의 잣나무라거나, 서강의 물을 다 마셔 버렸다는 등의 여러 가지 화두는

사람으로 하여금 의심을 일으키지 않을 수 없게 한다.

그 구경(究竟)의 법이란 온통 적멸(寂滅)로 돌아가는 것이다. 어찌 몸과 마음에 보탬이 있겠는가?

의심이 없는 곳에서 의문이 있고, 의심이 있는 데로부터 의문이 없기를 기필한 뒤라야 독서라 할 수 있다.

이것이 유교와 불교가 갈라지는 까닭이다.

유교와 불교의 차이를 독서 방식의 차이로 설명한 내용이다.

다산은 유학이 수기(修己)로 자아를 세워 의심이 없게 된 후에 의문을 일으키는 공부라면,

불교는 스스로 의심을 일으켜서 의심 없는 데로 나아가는 공부라고 했다.

그러면서 불가에서는 자신을 미처 세우기도 전에,

‘이 뭣꼬?’의 화두로 의심을 일으켜 마침내 허무적멸로 돌아갈 뿐임을 비판했다.

주체 없는 의문은 주체를 도리어 혼란에 빠뜨릴 뿐으로 본 것이다.

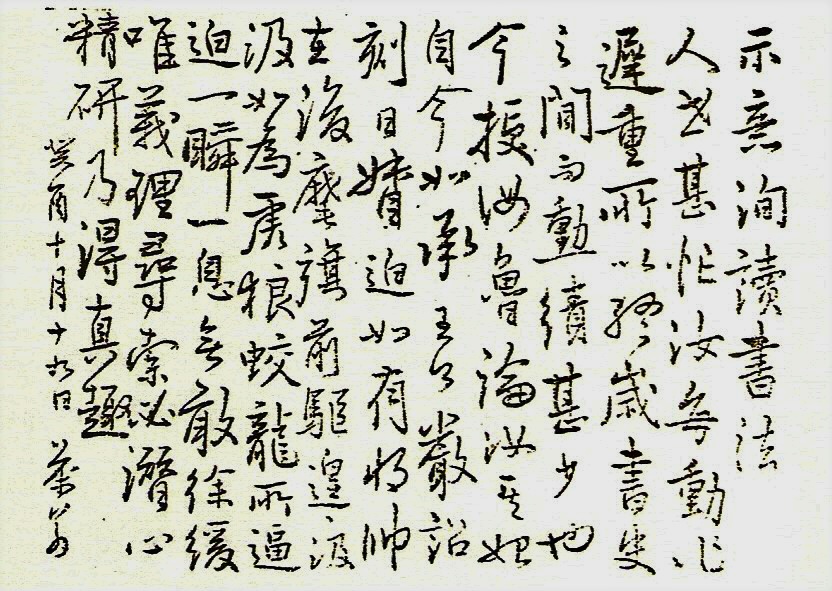

다산이 초의에게 독서의 방법에 대해 써준 친필.

또 「다옹시순독서(茶翁示恂讀書)」 3칙은 당시 다산이 초의에게 독서를 권면하며 준 글이다.

역시 『다산시문집』에 빠져 있다. 한 대목만 읽는다.

인간 세상은 몹시도 바쁜데, 너는 늘 동작이 느리고 무겁다.

그래서 1년 내내 서사(書史)의 사이에 있더라도 거둘 보람은 매우 적다.

이제 내가 네게 『논어』를 가르쳐 주겠다. 너는 지금부터 시작하도록 하되,

마치 임금의 엄한 분부를 받들 듯 날을 아껴 급박하게 독책(督責)하도록 해라.

마치 장수는 뒤편에 있고, 깃발은 앞에서 내몰아 황급한 것처럼 해야 한다.

호랑이나 이무기가 핍박하는 듯이 해서 한 순간도 감히 늦추지 말아야 할 것이다.

오직 의리만을 찾아 헤매고, 반드시 마음을 쏟아 정밀하게 연구해야만 참된 맛을 얻을 것이다.

초의와 『논어』 공부를 시작하면서 진취(眞趣)를 얻으려면 의리를 깊이 탐구하여

잠심정연(潛心精硏) 하지 않으면 안 된다고 다짐을 두었다.

다급한 마음으로 스스로를 다그쳐서 마음의 고삐를 잠시도 늦추지 말라고 했다.

여기서 말한 진취는 다름 아닌 유학의 진취를 뜻한다.

황효수와 녹효수 사이에 울창한 산이 허공에 솟았으니,

이것이 용문이다. 용문의 북쪽에 만학천봉이 마치 소의 처녑 같다.

그 감돌아 안은 것이 주밀하여 마치 무릉도원처럼 들어갈 수 없는 것을 두고 미원(米原) 옛 고을이라 한다.

옛 고을에 산이 있는데, 빼어난 빛이 허공에 서렸으니 이것이 소설봉이다.

소설봉은 태고 보우화상이 일찍이 숨어살던 곳이다. 옛날에는 절집이 있었는데, 지금은 퇴락하였다.

초의 거사는 마땅히 수리하여 이엉을 얹고 정갈한 가람 한 구역을 만들어 길이 마칠진저.

소설암에서 시내를 따라 몇 리 쯤 내려오면 녹요수와 만난다.

작은 배를 타고 강물을 따라 20여리 내려오면 두 물줄기가 서로 합쳐지는 곳에 이른다. 이곳이 바로 유산별서(酉山別墅)다.

그 사이의 물빛과 산 빛, 삼각주와 모래톱의 자태는 모두 뼈에 저밀듯 해맑아, 깨끗함이 눈길을 빼앗는다.

매년 3월 복사꽃이 활짝 피면 강물을 따라 오르내리면서 시를 짓고 거문고를 타면서 이 맑고 한가로운 경계에서 노니니,

이 또한 인간 세상의 지극한 즐거움이다. 선남자(善男子)야! 뜻이 있는가? 만약 뜻이 있다면 나를 따르라.

다산 노초는 쓰노라.

양수리 근처 미원촌(米原村) 부근과 자신의 유산별서(酉山別墅) 주변의 풍경을 먼저 그려 보였다.

가까운 소설봉(小雪峯)에 보우 스님이 숨어 살던 절집 터가 있다. 이곳에 가람을 지어 함께 양수리 강물을 배타고 오르내리자.

시 짓고 거문고 타면서 가뜬하게 함께 한 세상을 건너가지 않겠느냐.

자신이 귀양에서 풀려난 후, 초의가 근처로 와 암자를 짓고 평생 그렇게 왕래하며 같이 사는 것이 어떠냐고 권유한 것이다.

초의에 대한 당시 다산의 애정이 얼마나 각별했는지 알게 해 준다.

내가 평생 독서하려는 소원이 있었다. 때문에 귀양을 오게 되자 비로소 크게 힘을 쏟았다. 쓸 데가 있다고 여겨 그런 것은 아니었다.

승려들은 매번 글을 지어봤자 아무 쓸데가 없다고 말하면서 게으르고 산만한 곳에 몸을 내맡기니 자포자기함이 이보다 심한 것이 없다.

독서하기 편한 것은 비구만한 것이 없다. 절대로 세 번 나아가 네 번 막히지 말고 힘을 쏟아 나아가야 한다.

법신(法身)이란 유가에서 말하는 대체(大體)다. 색신(色身)은 유가의 소체(小體)에 해당한다.

도심(道心)은 불가에서 말하는 진여(眞如)이고, 인심(人心)은 불가에서는 무명(無明)이라 한다.

존덕성(尊德性)을 너희는 ‘정(定)’으로 여기고, 도문학(道問學)을 너희는 `혜(慧)‘라고 한다.

피차가 서로 합당하나 함께 섞어 쓰지는 못한다.

다만 근래 불가에 무풍(巫風)이 크게 일어나니 이것이 참 고약하다.

불가와 유가의 주요 개념을 차근차근 비교 설명하면서,

근래 절집이 무당들이 푸닥거리하듯 기복(祈福) 불교화 되는 것을 비판했다.

그리고 자신이 귀양 와서 독서에 몰두했듯이, 뜻을 세워 책을 읽을 것을 권면했다.

사정이 이렇다 보니 자연 대둔사 승려들 사이에 이상한 소문이 퍼졌다. 초의가 다산에 빠져 승려 노릇을 그만두고 환속하여

유학 공부를 하려 한다는 식의 이야기들이었다. 실제로 대둔사 승려들의 이런 걱정은 충분히 예견된 것이었다.

혜장은 다산을 만난 뒤, 불문에 든 것을 후회하는 기색으로 밤낮 술만 퍼마시다가

1811년 40세의 젊은 나이에 술병으로 폭사했다.

죽을 때도 그는 “무단(無端)히! 무단히!”란 말을 되뇌다가 세상을 떴다

. ‘무단히’란 말은 ‘공연히’ ‘부질없이’란 의미이니 불문에 적(籍)을 둔 것을 후회했다는 의미다.

대둔사의 입장에선 촉망 받던 승려 하나가 다산을 만나 정체성의 문제로 방황하다 폐인이 되어 죽음에 이른 셈이었다.

당시 뻔질나게 다산초당을 드나들던 초의가 혜장의 전철을 밟을 지도 모른다는 의혹의 눈길이 쏠리는 것은 지극히 당연했다.

이즈음 초의가 다산에게 보낸 한 통의 편지에 전후 사정을 토로한 내용이 있다. 해당 부분만 살펴본다.

삼가 선생께서 자애하심이 깊어 인(仁)으로써 사물을 받아들이시니, 당세의 인물들이 일제히 쏠려 향하지 않음이 없습니다.

그런 까닭에 소승처럼 어리석은 사람도 외람되이 가르침을 받아 우러러 그 채찍에 누를 끼쳤습니다.

다행히 지난 가을 밤에 특별히 비루하지 않게 여기시는 은혜를 입어 역학(易學)의 모임에 참예하기를 허락하시고,

한 부를 베껴 쓰게 하셨습니다. 지극히 어리석고 몹시 비루한 제가 이처럼 성대한 덕의 은사를 얻고 보니,

이로부터 높으신 의리에 감복하여 지금까지 송구함을 지녀왔습니다. 하지만 근자 들어 산승이 요괴하여,

혹 소승이 한 해가 다가도록 송암(松巖)에 있는 것을 가지고 장차 유림(儒林)으로 돌아설 조짐이 있다고 떠들어대어,

말이 은사 스님에게까지 이르렀습니다. 은사 스님 또한 덩달아 의심하시니, 소승은 조금도 두렵지 않사오나,

진실로 이 때문에 말이 되어 성덕에 누가 될까 염려합니다.

마침내 지금은 왕래함도 드물어 마음밭을 거칠게 만들기에 이르렀습니다.

비록 다시 때가 와서 곁에서 모신다 해도, 또 좌우에서 시끄럽게 떠들까 봐 품은 생각을 펴지 못할 것입니다.

삼가 이에 이 종이에 자세히 적사오니, 우러러 맑게 살펴보시기 바랍니다.

편지의 앞 부분이다. 초의는 편지에서 다산을 모시고 함께 했던 공부의 감격을 먼저 토로했다.

다산은 당시 『역학서언(易學緖言)』의 편집 작업에 몰두하고 있었다. 아마 그 가운데 일부를 초의에게 베껴 쓰게 했던 모양이다.

초의는 이어 자신의 초당 체류를 두고 대둔사 승려들 사이에 오가는 소문들을 전했다.

초의는 산승들의 이러쿵저러쿵 하는 입초사는 무섭지 않지만, 혹여 허물이 다산에게 돌아가 스승에게 누를 끼칠 것을 염려했다.

이런저런 압력을 받아 초의는 차츰 초당으로의 발걸음이 뜸해졌고, 다산은 이 점을 두고두고 아쉬워했다.

1815년에 초의는 처음으로 상경하여 다산의 집을 찾아 아들 정학연 형제와 만났다. 이때 추사 형제와도 첫 대면을 했다.

이후 초의는 대둔사의 여러 소임을 맡아 직임을 수행하는 한편, 초암을 짓고 들어앉아 수행에도 힘을 쏟았다.

다산이 1818년 강진을 떠난 후, 초의와 재회한 것은 1830년 겨울의 일이었다.

이때도 다산은 초의를 위해 이런 저런 당부의 글을 써주었다.

초의가 다산에게서 차를 배운 것도 1809년 처음 만난 이후 2,3년 사이였던 것으로 보인다..

참고서적 : 정민 著 『새로 쓰는 조선의 차 문화』