늙음에 대한 사유와 성찰

『노년의 풍경』을 읽고서...

책머리에서 대표 저자는 이렇게 말 하고 있었다.

//

'늙음에 대한 성찰의 토대'를 어디서, 어떻게 마련할 것인가 하는 문제를 두고

고민하기 시작했다. 해답은 의외로 간단했다.

'온고이지신溫故而知新 가이위사의可以爲師矣'

즉 '과거를 통해 현재'의 문제점을 진단하고 '미래'로 나아가는 방향을 모색하는 것이다.

//

책 속에 나오는 내용이지만. 우선 '노老'의 용례부터 한 번 살펴 보기로 하자.

노숙老宿(학식이나 지식이 뛰어남), 노숙老熟(오랜 경험으로 익숙함), 노성老成(노련하고 성숙함),

노련老鍊(오랜 경험으로 능숙함), 노실老實(익숙하고 성실함), 노공老功(오랜 경험으로 사리에 밝음),

노수老手(노련한 솜씨) 등의 긍정적 표현이 있는 반면,

노둔老鈍(언행이 둔함), 노물老物(낡은 물건),

노후老朽(오래되고 낡음) 등과 같은 부정적 낱말이 함께 공존함을 볼 수 있다.

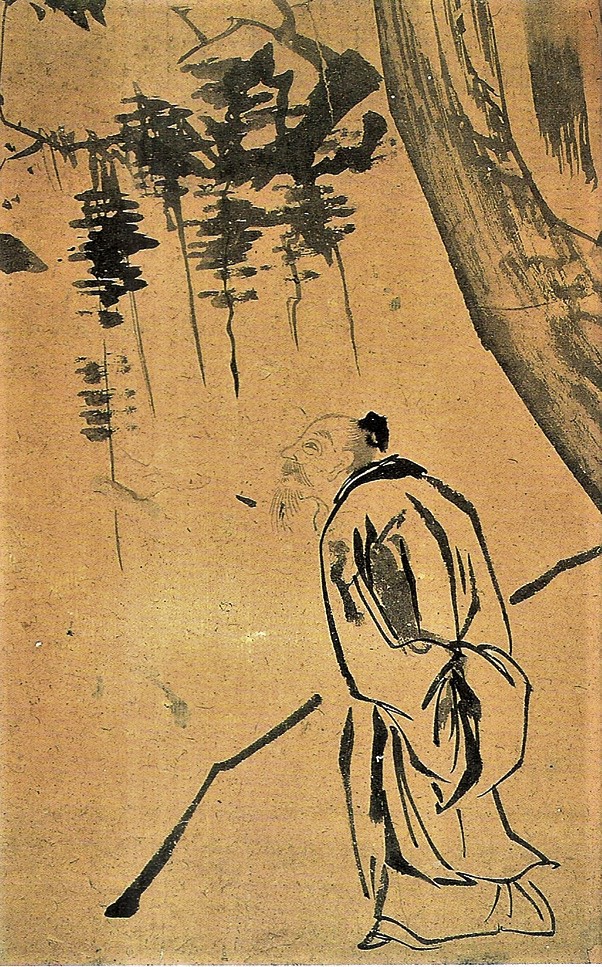

<탁족도濯足圖>

이경윤, 비단에 먹, 31.1×24.8cm, 고려대학교박물관

왕족 출신 화가 이경윤李慶胤(1545~1611)의 그림으로, 10폭으로 된《山水人物畵帖》의 마지막 장면.

굴원屈原의 <초사楚辭>에 "창랑滄浪의 물이 맑으면 갓끈을 씻고, 냇물이 탁하면 발을 씻는다,"라고 했으며,

시인 좌사左思는 <영사詠史>에 "천길 벼랑에 옷을 걸고, 만 리 흐르는 물에 발을 씻노라."라고 읊었다.

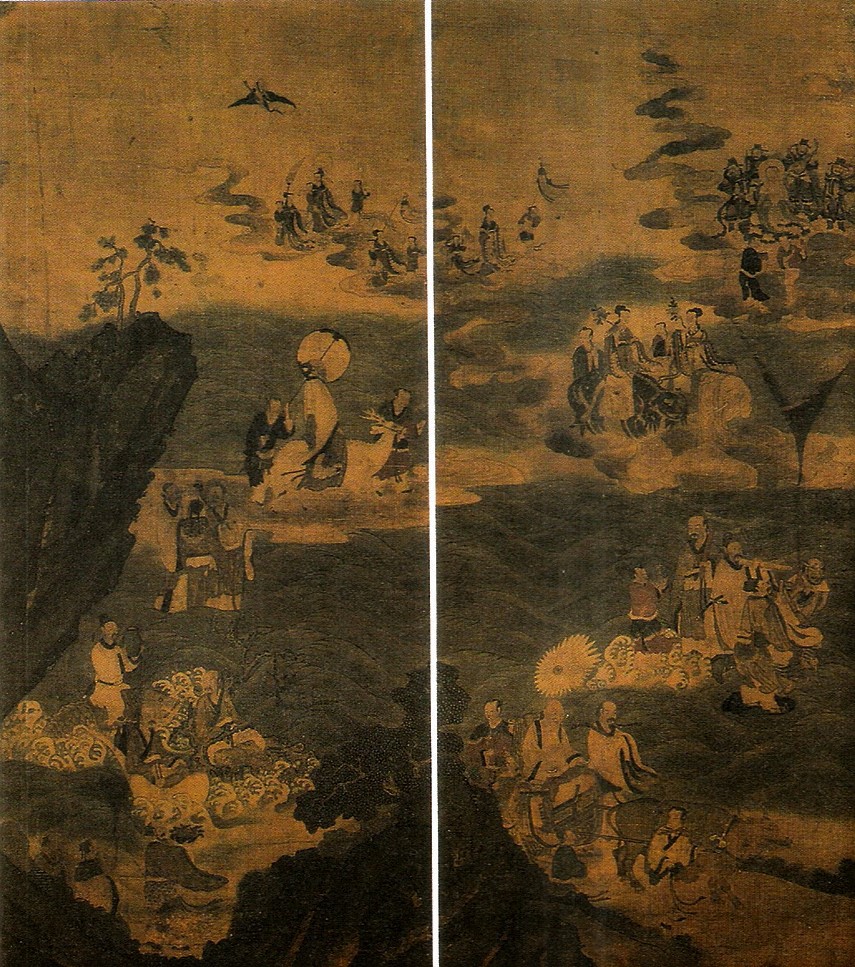

「福 · 祿 · 壽」<삼성도(三星圖)>

전 김홍도, 비단에 채색, 130.7×57.6cm, 조선 후기, 국립중앙박물관

조선인의 행복지표는 오복(五福)이었다.

오복은 『서경書經』에 최초로 등장하며, 수壽 · 부富 · 강녕康寧 · 유호덕攸好德 · 고종명考終命이다.

수는 오래 사는 복, 부는 부유함을 누리고 사는 복, 강녕은 큰 우환 없이 건강하게 사는 복,

유호덕은 덕을 쌓으면서 즐기며 사는 복, 고종명은 주어진 명命을 다하고 편안하게 숨을 거두는 복이다.

반면 민간의 습속을 기록한 『통속편通俗編』에서는

오복을 수 · 부 · 강녕 · 귀貴 · 자손중다子孫衆多로 제시하고 있다.

『서경』의 오복이 상류층의 염원이라면, 『통속편』에서는 유호덕과 고종명 대신

현세이익적 성향을 띤 권세貴와 자손 번창을 꼽은 것이다.

오복과 대치되는 불행지표는, 단명 · 질병 · 근심 · 가난 · 악 · 약함 이른바 '육극六極'이다.

속담에 "개똥 밭에 굴러도 이승이 낫다" 고 했다. 여섯 불길함 중의 으뜸은 단명이라는 말씀.

<'수'자가 수놓인 덮개>66.0×48.2cm, 숙명여대 정영양자수박물관.

'수'자는 문양으로 이용하기에 매우 뛰어난 미학적 형태를 갖추고 있다.변형이 자유로워 다른 글자와 조합되기도 하는데,

그 중 '福'과의 어울림이 가장 두드러진다.

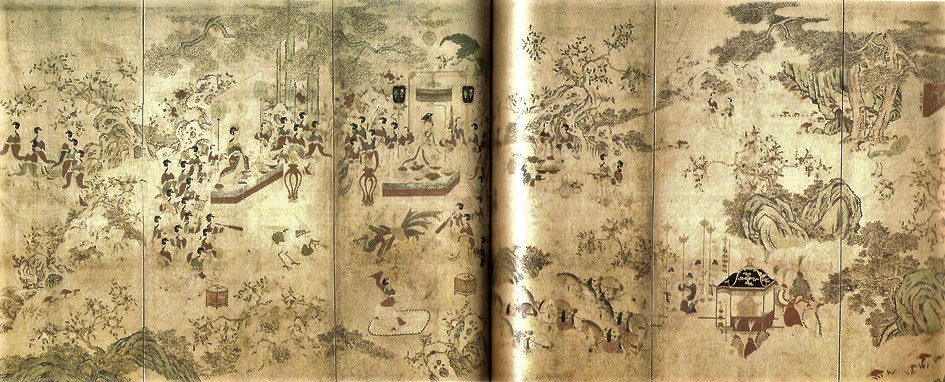

<요지연도瑤池宴圖 >전 윤염, 종이에 채색, 각 폭 113.5×49.5cm, 조선 중기, 국립중앙박물관.

십장생도의 원형이 바로 이 '요지연도'다.

서왕모가 자기가 살고 있는 곤륜산(崑崙山)의 아름다운 연못에서 주(周)나라 목왕(穆王)의 방문을 받고

크게 연회를 베풀었다는 설화 내용을 그림으로 옮겨 나타낸 것이다.그림의 구성은 대체로 험준한 곤륜산의 암벽과

3000년에 한번 열린다는 반도(蟠桃)와 소나무·괴석·사슴·학·공작·봉황 등에 둘러싸여 궁녀와 시종을 거느리고 성장을

한 채 각각 주연상 앞에 앉아 선녀·선동들의 주악과 가무장면을 보고 있는 서왕모와 주나라 목왕을 중심으로 이루어진다.

청록화풍(靑綠畫風) 계통의 공필(工筆)과 짙고 아름다운 채색으로 호화롭게 묘사되는 특징이 있다.

중국에서는 원대(元代) 이후에 많이 그려졌으며, 우리 나라에서는 조선 후기에 주로 그려졌다.

<십장생도 8폭 병풍>비단에 채색, 132.8×329.4cm, 19~20세기 초, 국립고궁박물관.

십장생도는 소재의 모양 등과 같이 외형적인 형상을 표현한 것이 아니라 그것이 지닌 생태학적 속성에 불로장생이라는 상징적 이미를 부여한 것으로, 도교의 신선사상과 우리 민간 신앙이 융합된 현세복락적 관념 체계의 형상물이다. 즉 유한의 생명체인 나약한 인간의 모습을 불로장수의 십장생에 비유함으로써 현실과 내세, 삶과 죽음, 인간과 자연, 인간과 신이 구분되지 않는 무한하고 영원한 존재로의 갈망을 표출했던 것이다.

<별전別錢>

법화인 상평통보가 본전(本錢)이므로 이것과 구별하기 위해 붙여진 이름이다.

주로 길상 및 벽사와 관련된 문자 및 문양이 새겨져 있다.

종류는 크게 별전, 변형식 별전, 열쇠패로 구분된다.

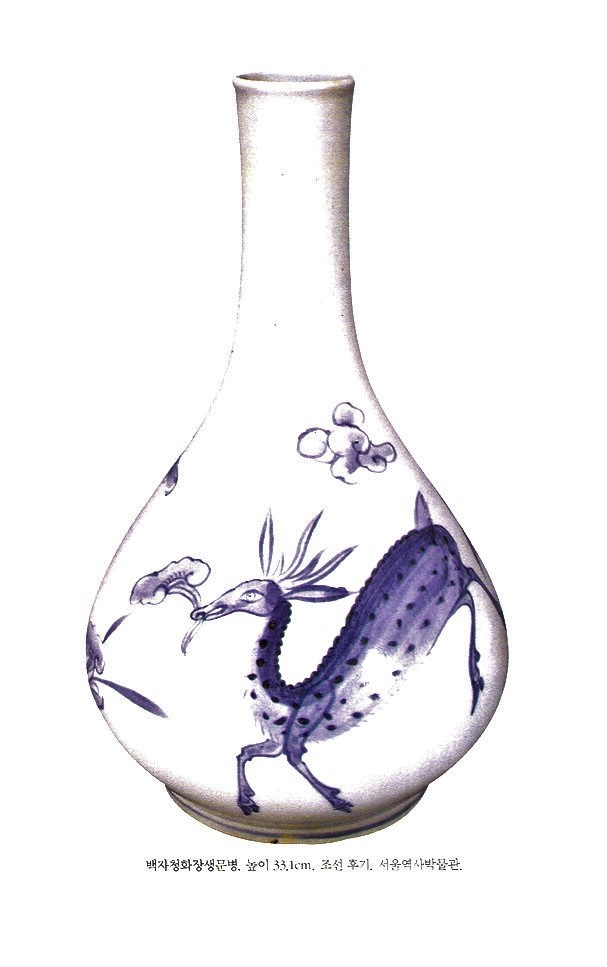

학은 여느 새들과 달리 외진 곳에서 조용히 지내는 속성을 지닌 까닭에 마치 은둔하는 현자의 모습을 연상시킨다.조선시대 선비들은 고독한 지식인의 선비를 '학명지사鶴鳴之士'라고 불렀다.또 선비가 은거하여 도를 이루지 못해 탄식하는 것을 '학명지탄鶴鳴之歎'이라고 일컫는 등 고고한 기품을 지닌 학을 스스로와 동일시 했다.

사슴은 거북이나 학에 비해 장수의 상징성은 좀 떨어지지만,

봄에 뿔이 돋아나 자라서 굳었다가 떨어지고 이듬해 봄에 다시 돋아나길 거듭하기 때문에

장수 · 재생 · 영생을 상징하는 동물로 여겨져 왔다. 특히 하늘을 향해 뻗어 오른 녹각은 신의 뜻을 감지하는

신성 매체라고 하여 무당이나 족장, 임금의 머리 장식에 쓰이기도 했다. 천년을 살면 청록이 되고,

청록이 오백년을 더 살면 백록이 되며, 백록이 다시 오백년을 더 살면 현록玄鹿이 된다고 한다.

『동국이상국집』에 실린 신에 올리는 제문

이규보,28.0×19.5cm, 고려시대, 규장각한국학연구원.

별자리 북두칠성과 노인성이 인간의 수명을 관장한다는 믿음 아래

칠석날에는 칠성제를 올렸으며, 추분에는 노인성제를 지냈다.

특히 노인성제를 고려시대에는 잡사雜祀, 조선시대에는 소사小祀로 규정해 국가 차원에서 지내기도 했다.

「태조 어진」

218.0×150.0cm, 1872년, 전주 경기전.

태조 이성계는 타고난 건강 체질로 말년까지 큰 질병없이 지내다가

1408년 1월 뇌졸증이 발생하여 5개월 동안 투병하다 숨을 거두었다

조선왕조 519년 동안 모두 27명의 왕이 즉위했다. 평균 수명은 46세로 비교적 짧은 편이다.

실제로 회갑을 넘긴 임금은 태조(74세, 1335~1408), 2대 정종(63세, 1357~1419), 15대 광해(67세, 1575~1641),

21대 영조(83세, 1694~1776), 26대 고종(68세, 1852~1919) 등 5명 뿐이다. 최장수 임금은 단연 영조다.

주목할 만한 점으로 4대 세종까지는 50~70대의 수명을 유지했으나

8대 예종부터 13대 명종까지, 곧 조선 중기의 임금들은 중종을 제외하고는 모두 30대에 요절했다는 사실.

아래 〔표1〕에서 보듯이 시대별 평균수명은 60세를 넘는다.

물론 이것은 그 대상이 성인 남성이라는 점에서 유아 사망률이 높아기 때문에 평균수명이 상대적으로

낮게 나타났고, 여기서는 15세 이전에 사망한 인물은 실려 있지 않으므로 평균수명이 좀 더 높아졌을 것이다.

아울러 이들은 대부분 유학자, 곧 상층 신분이었던 까닭에 식습관이나 생활환경(위생)등을 비롯해 건강 유지에

좀 더 유리한 조건이었기에 평균수명 역시 높게 나타났으리라는 추측을 할 수 있겠다.

<정평공 손홍량 초상>

종이에 채색, 80.0×37.5cm, 18세기 이후, 일직 손씨 대종택 기증, 유교문화박물관.

14~15세기 최장수 인물로 무려 93세까지 장수를 누렸다.

세종은 당뇨와 관절통에 시달렸다. 아마도 운동 부족과 비만이 당뇨로 이어졌을 가능성이 있고,

또 업무와 공부에 매진하느라 줄곧 앉아 있다보니 다리에 무리가 와서 관절통을 유발했을 것이다.

실제로 그는 30세 무렵부터 소갈이 심해 하루에 물을 한 동이나 마실 정도로

당뇨가 극심했으며, 합병증으로 시력 장애를 겪기도 했다.

<영조 어진>조석진 · 채용신 등, 비단에 채색, 110.5×61.0cm, 보물 제932호, 1900년, 국립고궁박물관.

체질적으로 약골이었던 영조는 비교적 장수를 누렸다.적절한 활동과 잡곡과 채식, 소식에다 술까지 마시지 않은 것이

건강에 큰 도움이 되었으리라.

<칠언시고>(2수) 『해동명적』종이에 먹, 34.2×23.1cm, 경남대박물관 데라우치 문고.

"숲 우거지고 땅 궁벽하니 동무가 없어, 늘 나무하는 늙은이 고기 잡는 늙은이와 어울리네.역易 놓인 종은 책을 조용히 보고, 밤마다 향을 피우고 오관五官을 경계하네"라는 구절이 보인다.

공자는 "어진 자는 오래 산다仁者壽 고 했다. 어진이는 잡념이나 욕심이 적어 항상 마음의 평정심을 유지하므로 장수한다는 뜻이다. 즉 어진 사람은 남을 나처럼 여기는 마음을 지녔기에 경쟁과 욕심으로부터 비교적 자유롭고그럼으로써 타인과의 관계에서 불필요한 스트레스를 받지 않으며 삶의 여유를 누릴 수 있는 것이다.

선인들에 따르면 마음은 인체의 주인으로, 천군天君이라고 한다.귀 · 눈 · 입 · 코 · 몸은 듣고, 보고 말하고 먹으며, 냄새를 맏고, 움직이는 역할을 담당하는 오관五官이다.그런데 이 오관을 관장하는 것이 바로 마음이다.

이는 곧 장수를 위해서는 신체적 건강뿐만 아니라 정신적 여유를 지녀야 한다는 것과 다름없다.조선시대 청백리(총 219명0의 평균수명은 68세다. 물론 이는 청백리를 대상으로 산술평균을 낸 것이기에당시의 높은 유아 사망률의 영향을 받지 않은 수치다. 또 청백리는 오랜 기간 관직생활을 보낸 이들 중에서 선발했기에 단명한 사람은 포함되지 않았다. 그러나 이런 점을 감안하더라도, 이들 대부분 70세 가까이 생존 했다는 사실은 욕심을 내려놓고 검소함으로 일관된 삶을 보낸 것과 무관하지 않다.

고려시대 묘지명을 분석한 김용선 교수에 따르면 고려 왕의 평균수명은 42.3세에 불과한 반면승려는 70.2세로 나타났다고 하는데, 이것 역시 일상의 욕망으로부터 자유로운 승려들의 삶과 깊은 관련성을 지닌다고 볼 수 있다.

<활인심방>이황, 29.0×45.0cm, 16세기, 진성 이씨 상계종택 기탁, 유교문화박물관.

인간이 태초의 원기를 잃음으로써 질병이 발생하기 시작했다. 의원은 병이 발생한 후에 생약生藥이나 침으로 치료한다. 그러나 병의 원인은 마음에 있으므로 성인聖人은마음을 다스려서 병이 나지 않도록 사전에 예방한다.

책 서문에 나오는 내용이다. 사실 『활인심방』은 신체 단련을 위한 체조가 아니라'마음을 다스림으로써心方 몸의 활기를 구한다活人'는 데 목적을 두고 있다.그래서 총 12개의 항목 중에서 마음과 관련된 내요이 다섯 항목이나 차지한다.

춘추전국시대의 양생법은 주로 도가와 유가를 중심으로 전개되었다.대표적인 인물은 도가의 노자와 장자, 유가의 공자와 맹자다. 도가 양생법의 핵심 사상은 순응자연順應自然 곧 자연의 법칙을 따르는 것이고, 유가에서는 호연지기浩然之氣 곧 도덕적 수양을 장수의 기본 요소로 꼽았다. 예를 들어 노자는 도덕이나 지혜 등과 같이 인위적인 작용에서 벗어나 무위무욕의 수양을 통한 양생법을 강조했으며, 장자 역시 크게 다르지 않았다.

공자의 양생법은 도가의 청정무위와 달리 자강유위自强有爲에 중점을 두었다.즉 공자는 마음이 강해야 신체가 건강하고 신체가 강해야 양생을 이룰 수 있다는, 이른바 심신단련을 주장했던 것. 그렇더라도 공자 역시 궁극적으로는 덕성 함양을 장수의 최고 비결로 꼽았다."어진 자는 오래 산다"라는 그의 말처럼, 마음이 깨끗하면 사기邪氣가 몸으로 들어오지 못하기 때문에절로 건강해지고 이는 곧 장수로 이어진다는 이치다.

맹자가 주장한 양생법은 양기설陽氣說로 압축되는데, 기본 골자는 공자와 동일하다.핵심은 의義와 도道를 체득하여 주체 의식이 고상한 인격으로 승화한다는 내용이다.그리고 의와 도를 체득하는 것은 호연지기의 수양을 통해서 가능하다고 덧붙였다.

양생법의 범위는 무척 넓다. 결국 중요한 것은 '마음'으로 요약된다고 봐야겠다. 마음의 평안을 얻는 방법은 무엇일까?이를 『동의보감』에서는 십이소十二少로 정리하고 있다.

소사少思(생각을 줄일 것), 소염少念(걱정을 줄일 것), 소욕少慾(욕심을 줄일 것), 소사少事(일을 줄일 것),소염少念(걱정을 줄일 것), 소소少笑(웃음을 줄일 것), 소수少愁(시름을 줄일 것), 소락少樂(쾌락을 줄일 것)소희少喜()즐거움을 줄일 것), 소노少怒(노여움을 줄일 것), 소호少好(좋아하는 것을 줄일 것), 소오少惡(미움을 줄일 것) 등이다.

십이소의 핵심은 두 말할 나위 없는 '절제節制'다.이를 유가의 양생법에서는 '치중화致中和' 곧 '치우침이 없는 마음'이라고 한다.이는 『중용』에 토대를 둔 것으로, 구체적 내용은 다음과 같다.

기뻐하고 성내고 슬퍼하고 즐거워하는 것이 아직 나타나지 않은 상태를 중中이라 하고,나타나되 절도에 맞는 것은 화和라고 한다. 중과 화에 이르면 천지가 제자리에 자리잡고 만물이 제대로 자라나게 된다. 중中이란 편벽되지 않고 치우치지 않으며 지나치지도 모자라지도 않는 것의 이름이다.

공자의 음식 양생법의 기본 핵심은 '부다식不多食' 곧 '과식을 하지 않는 것'에 있다.

불가의 건강법에도 소식다작小食多嚼이라고 해서 '적게 먹고 잘 씹어 먹는다'는 말이 있다.

또 중국에서는 복육분천수服六分天壽라고 하여

자기 식사량의 6할만 먹으면 하늘이 내린 천수를 누릴 수 있다고 한다.

일본이 최장수 국가가 된 비결 역시 복팔분服八分 곧 배의 80퍼센트만 채우는 식습관에 있으며,

또 천 년을 산다는 장수의 상징물인 학鶴도 위장의 5분의 1 정도만 채운다.

결국 이렇게 보면

장수를 위한 양생버의 요지는 '과유불급過猶不及' 곧 '지나침은 부족함만 못하다'로 정리된다.

즉, 그것이 정신(마음)이든 신체 보양이든 중화를 지키는 것이 중요하다는 뜻이다.

축복받는 장수란 어떤 삶일까?그 해답을 전통적인 오복에서 찾아보자. 오복이란 수 · 부 · 강녕 · 유호덕 · 고종명이다.즉, 적절한 부유함을 갖추고 큰 질병과 시름 없이 덕을 쌓으면서 장수를 누린 뒤 고통 없이 편안하게 숨을 거두는 삶이다.

그렇다면 어떻게 '유호덕攸好德'으로 천수를 누릴 수 있을까?구체적으로는 배려, 베품, 나눔 등의 실천적 행위를 일컫는데, 이를 우리 전통 습속에서 찾아볼 수 있다.강을 건너게 징검다리를 놓아주는 것을 越川公德이라고 했으며, 정월 대보름 전날 밤에 괭이로 돌을 치워주는 등의 행위를 행인공덕行人公德이라고 했다. 그리고 움막 앞에 밥 한 솥을 가져다놓는 적선공덕積善公德,헐벗은 이에게 옷을 입혀주는 구난공덕救難公德, 병자를 구완하는 활인공덕活人公德 등이 있다.'적선지가필유여경積善之家必有餘慶'이야말로 긍정적인 에너지로 작용해 건강을 유지하는데큰 도움이 될 터이고, 이는 곧 장수로 이어지게 마련이다.

그런데 사실 유호덕의 바탕에는 하늘이 내려준 성품이 자리하고 있다.즉 덕을 쌓는 일을 즐겨하는 성품이란 태생적으로 부여받는 것이라는 뜻이다.하지만 다행스럽게도 유호덕은 오로지 운명의 결정 보다는 노력 여부에 따라 충분히 성취될 수 있다는 사실.

유호덕이야말로 '축복받는 장수'를 뛰어넘어 '축복받는 삶'을 위한 키워드가 되는 셈이다.

초고령 사회로 접어든 오늘날 '나이 잘 들기'에 대한 성찰적 사유의 방식과 문화를 조선의 한 시기를 풍미했던 거장 몇 사람을 통해 엿보기로 한다. 각자 다양한 방식으로자신의 삶을 꾸려간 노년 거장들로부터 그 지혜와 경험을 얻을 수 있을 것이다.

지조와 절개의 표상

대로 김상헌

<청음연보>

29.3×18.6cm, 17세기 후반, 안동 김씨 청음 후손가 기탁, 장서각.

1640년(인조 18)에 71세의 나이로 청나라 심양으로 압송된 김상헌.

청의 장수 용골대龍骨大가 관작을 받지 않고 청의 연호도 쓰지 않는다는 김상헌을 추궁하자 국왕 인조는 그를

심양으로 보낼 수 밖에 없었다. 도성을 떠난 청음은 밤낮 없이 길을 가 12월 18일 의주에 도착했다.

다음 날 강을 건너 26일 심양에 도착해 북관에 구류되었다. 그 감회를 시로 읊었다.

천 리 밖에서 부인의 부음을 듣고 처음 맞는 생일이었다.

고향 산의 송백 속에 무덤 잠겨 있거니와

지난날에 즐겁던 일 꿈속으로 들어오네

오늘에는 한 잔 술을 어느 누가 올리려나

힌머리로 천 리 밖서 눈물 줄줄 흘리누나

김상헌은 관직에서 물러나게 해달라는 상소를 무려 32차례나 올렸다. 그는 청나라에 구류되면서

신경통 증세가 더 심해졌는데, 거기에다 중풍까지 더해져서 기력이 모두 고갈되었다고 한다.

이에 왕은 비로소 제차를 허락했고 그는 곧바로 석실로 돌아갔다.

『선배시첩先輩詩帖』

김상헌, 종이에 먹, 30.7×43.5cm, 1644, 경남대학교 데라우치 문고.

"청주 시골 늙은이 안색은 파리하고, 석실 산 늙은이 백발은 긴데,

하늘 끝에서 해후하여 두 번 만나니, 백 년 고생을 지금 잊을 수 없네."

1570년 외조부 정유길의 한양 집에서 태어난 김상헌은 역사에 큰 족적을 남기고 83세의 나이로 세상을 떠났다.

척화斥和를 정치적 입장으로 삼아 지조와 절개로 일관한 그의 삶에 대해서는 다양한 평가가 있을 수 있다.

그 시대에 그의 판단과 처신이 옳았는가 하는 측면은, 거의 모든 사안이 그렇듯이 의견이 갈릴 것이다.

죽기 직전까지 사회 정의를 위해 정도正道를 가려고 고군분투했다는 점에서

'거장 노년'의 전형이라 할 수 있을 것이다.

그의 졸기에는 청음의 성품에 대해 이렇게 말한다.

사람됨이 바르고 강직했으며 남달리 주관이 뚜렷했다. 집안에서는 효도와 우애가 독실했고,

안색을 바루고 조정에 선 것이 거의 50년이 되었는데 일이 있으면 반드시 말을 다하여 조금도 굽히지 않았으며

말이 쓰이지 않으면 번번이 사직하고 물러갔다. 악인을 보면 장차 자기 몸을 더럽힐까 여기듯이 하였다.

사람들이 모두 공경했고 어렵게 여겼다. 김류가 일찍이 사람들에게 말하기를

“숙도를 만날 때마다 나도 모르게 등이 땀에 젖는다.” 했다.

조선 후기 문예부흥을 이끌었던 정조가 김상헌에 대해 내린 평가도 주목할 만하다.

정조는 《홍재전서(弘齋全書)》에서 이렇게 말하고 있다.청음(淸陰)의 바른 도학과 높은 절의를

우리나라에서 존경할 뿐 아니라 청나라 사람들도 공경하고 복종했으니 문장은 나머지일 뿐이다.

내가 그를 말할 때는 고상(故相)이라 하지 않고 선정(先正)이라고 하는 것은 이 때문이다.

상생과 안절安節 그리고 균형

정승 황희

1448년(세종 30) 7월, 궁성 가까운 곳에 새 불당을 지으려는 왕의 계획을 반대하는 상소가 빗발쳤다.하지만 세종은 모든 대신과 서생의 요구를 묵살하고 자신의 계획을 실행하고자 했다.이에 86세의 노재상 황희는 이렇게 말한다.

신은 생각건데, 비록 나라를 이롭게 하고 백성을 편안하게 하는 데에 관계 되는 일이라도 사람들이 모두불가하다고 말하면 마땅히 굽혀 좇아야 할 것이옵니다.(세종실록 121권)

(글들의 상소는) 정에 지나쳐 정도를 넘어선 부분이 있지만 아첨하여 입을 다물고 있는 것보다 낫습니다.많은 선비가 각자 자기 말을 하는 것은 치화治化의 결과물이라고 봅니다. 이는 곧 나라의 복이 되고만세의 경사입니다,(세종실록 121권)

황희가 보기에 좋은 정치란 시비나 이해의 문제도 중요하지만 절대다수의 백성이 원하는 것이 무엇인지 경청하고 반응하는 일이 더 중요하다. 즉 왕은 백성에게 져야 한다는 것이다.

안절安節, 곧 '절제를 편히 여긴다'는 것은 '중정中正'을 의미하는데, 이는 『주역』 절괘節卦에서 기원한다.옛말에 "성인은 절도節度에 통달하고 그 다음은 절도를 지키고 그 아래는 절도를 잃는다"고 했다.절제하지 못한 행위는 물론 절제를 고집하는 행위 또한 바람직하지 못하다. 절괘는 한계를 정하는 것에 그 의의가 있으나 활용하는 것도 중요하다.

그 역시 나이가 들면서 일선에서 물러나 자연으로 돌아가고 싶어했다.

도승지 김돈金墩에게 건넨 시에는 이런 내용이 있다. "벌써 물러날 나이 지났건만 벼슬을 그만두지 않고,

의정부에서 밥만 먹고 있으니 얼마나 부끄러운지, 조용한 날 임금께 여쭈어 백발로 대하도록 해주소서."

하지만 세종은 그를 놓아주지 않았다.

아들과 사위가 저지른 뇌물수수, 간통, 부패 등 좋지않은 사안이 왕조실록에 기록되어 했으나

그때마다 세종의 신임으로 가벼운 처벌에 그치거나 복직을 거듭하며 오랜 세월 재상의 자리에 머물렀던 것은

곧 이 '중정中正'의 태도로 자신의 임무에 충실했기 때문인 것으로 보인다.

그에 대한 사후의 평가도 이점을 잘 말해주고 있다.

"지퇴進退가 모두 의리에 합하고, 희로喜怒가 기색에 나타나지 않았다"고 한다.

휴휴休休한 포용성과 아부하지 않는 충직함을 발하되 자신만을 고집하지 않았다.

선뜻 물러나 삶의 여백을 찾다

늙은 유선儒仙 농암 이현보

이현보李賢輔(1467~1555)는 호조참판으로 있던 1542년에 사직을 청했으나 허락받지 못하자온천욕을 구실로 낙향하여 은퇴했다. 76세의 나이였다. 그러나 중추부中樞府의 관직은 죽는 날까지 제수되었다. 이에 대해 퇴계는 고봉에게 보낸 편지에서 이렇게 말한다.

우리 고장 선배 농암聾巖 이 선생은 나이 75세에 벼슬에서 물러나 고향으로 내려와서 89세에 돌아가셨는데,고향으로 내려와서 죽는 날까지 항상 중추부의 관직이 제수되었습니다. 그도 처음에는 매년 한 두 차례 사의 은전恩典이 내렸으므로 뒤에는 사면을 청하지 않기로 결심하고서 말하기를 "무익함은 논할 것도 없거니와 가장 미안한 것은 은명恩命이 내리심이니, 사면하지 않는 것이 낫다"고 했습니다. 나도 당시에는 오히려 농암을 의리에 극진하지 못하다고 여겼습니다만, 지금 내 몸이 그런 일을 당한 뒤에야 그분의 말이 과연 옳았다는 것을 알았습니다.(이황, 『고봉집』)

즉 퇴계 역시 사직을 요청하거나 받아들여지지 않고 벼슬자리를 자꾸 올리면서 자신을 성가시게 하는 상황에 직면하고서야 농암의 심정을 알게 되었다는 것이다. 홍섬洪暹이 쓴 이현보의 비명에는 거장 이현보가 구상한 노년이 담겨 있다.

예로부터 신하로서 높은 지위에 올라 명성을 세운 뒤 몸을 거두어 한가하게 퇴로하고자 하지 않은 바 아니지만,대부분 자유롭게 되기가 어렵고 구차하게 잘 보이려고 하기 마련이다. 그 덕이 고상하여 다른 사람을 격려하여분발하게 할 만하고 나이가 국로國老가 되기에 충분하면서 구원丘園에서 깨끗하게 만절晩節을 온전히 보전한사람을 근세에서 찾아보면 오직 이현보 공 한 분이라 하겠다.(홍섬, 『농암집』「이현보비명」)

<향산구로회도香山九老會圖>

삼재화첩三才畵帖, 종이에 엷은 색, 35.5×38.5cm, 개인 소장.

농암은 오랜 서울의 벼슬살이를 접고 고향으로 돌아와 농암에 올랐다.

주변 산천을 돌아보고 감회에 젖는다. 그 옛날 뛰놀던 흔적이 그대로임을 기뻐하며 노래를 부른다.

농암에 올라보니 노안老眼이 밝아지도다

세상사 변한들 산천이 다를손가

바위 앞 흐르는 물 어제 본 듯하여라

(『농암집』권 3)

농암 이현보가 홍문관 부제학의 자리에 있을 때 고향으로 내려와 선친을 위한 수연을 열었다.

그의 나이 67세 때의 일이다. 이후 '애일당구로회愛日堂九老會'라는 모임을 결성하는

계기가 되기도 했던 그 때의 일을 농암은 이렇게 적었다.

예로부터 우리 고향에는 늙은이가 많았다고 했다.

1533년(계사癸巳) 가을 내가 홍문관 부제학이 되어 내려와 선친하고 수연을 베푸니

이때 선친의 연세가 94세였다. 예전에 나는 부모님 모두 계실 때 이웃을 초대하여 술잔을 올려 즐겁게 해드린 것이

한두 번이 아니었다. 그러나 지금은 아버지만 계시는지라 단지 고을에 아버지와 동년배인 80세 이상의 노인을 초대하니

모두 여덟 분이었다. 마침 향산고사에 '구로회'라는 모임이 있었는데, 이 날의 백발노인들이 서로서로 옷깃과 소매가

이어지고, 간혹은 구부리고 간혹은 앉아 있고 편한대로 하니진실로 기이한 모임이 아닐 수 없다.

술이 반쯤 돌자 생원 김효로 공이 술잔을 쥐고 나에게 고마워하면서 말씀하셨다.

"우리 마을이 비록 작지만 좋은 일이 많았다. 공과 같은 천상의 선관仙官이 와서 수연을 베풀어

대청을 메운 노인들 즐겁게 취하니 이 어찌 다른 고을에서는 할 수 없느 일이 아니겠는가?"(농암집 권3)

<선상취소도船上吹簫圖>이경윤, 비단에 먹, 35.2×24.9cm, 16세기, 고려대박물관.

농암은 특히 산수를 좋아하여 죽장망해竹杖亡骸로 산림을 헤매고 산을 오르며 분천汾川에 배를 띄우고당대의 명사들과 어울려 시를 짓고 노래 부르기를 즐겼다. 그의 노년생활은 멀리 속세를 떠나 유유자적하며 자연에 흥취를 즐기는 어부의 생활을 노래한 「어부가」에 깃들어 있다. 이 노래는 그의 나이 83세 때인 1549년에 지어졌다.

이러한 생활 속에 근심 걱정 할 것 없으니 어부의 생활이 최고로다조그마한 쪽배를 끝없이 넓은 바다 위에 띄워두고인간 세사를 잊었거니 세월 가는 줄을 알랴

굽어보니 천 길 되는 깊고 푸른 물, 돌아보니 겹겹이 쌓인 푸른 산이로다열 길이나 되는 붉은 먼지(어수선한 세상사)는 얼마나 가려 있는고강호에 밝은 달이 비치니 더욱 무심하구나

푸른 연잎에다 밥을 싸고 푸른 버들가지에 잡은 물고기를 꿰어갈대꽃이 우거진 떨기에 배를 매어두니이런 일반적인 맑은 재미를 아는 사람이 알 것인가

산머리에는 한가로운 구름이 일고 물 위에는 갈매기가 날고 있네아무런 사심 없이 다정하 것으로는 이 두 가지뿐이로다한평생의 근심 걱정을 잊어버리고 너희와 더불어 놀리라

멀리 서울을 돌아보니 경복궁이 천 리로구나고깃배에 누워 있은들(나랏일을)잊을 새가 있으랴두어라, 나의 걱정이 아닌들 세상을 건져낼 위인이 없겠느냐

농암은 오랜 관직생활을 통해 자신의 존재를 역사에 남긴 인물이기도 하지만 무엇보다 그의 노년의 삶으로 인해 더 부각된 인물이라 할 수 있다. 그는 나아가고 물러나는 일련의 과정이나 은퇴 이후의 삶 등,인생을 자신의 뜻대로 만들어 갔다는 생각이 든다.우리 시대의 많은 사람이 추구하고 그리워하는 그런 노년의 삶, 이 또한 농암이 젊은 시절부터 꿈꾸고 준비한 삶이었음을 알 수 있다.

'양졸당養拙堂'의 노인 신개

신개申槩(1374~1446)는 세종의 묘정에 배향된 다섯 신하 중 한 사람이다.

신사임당의 고조이기도 한 그는 대사헌을 비롯해 우의정과 좌의정 등을 지낸 인물이다.

당시 사람들의 신개에 대한 평은 "천성이 단정하고 엄숙하며, 일을 처림이 근면하고 신중했다"라고 했다.

특히 신개는 실록을 통한 역사 서술의 근본적인 의미를 구현하기 위해 그 어떤 권력에도 굴하지 않았던 충신의 면모로

부각되었다. 1398년(태조 7) 국왕은 자신이 주도한 조선 건국의 역사가 실록에서 어떻게 서술되어 있는지 궁금했던 차에

그것을 열람코자 했다. 이에 신개는 목숨을 걸고 어떤 경우든 왕의 실록 열람은 역사를 왜곡시키는 첫걸음이 될 것이라고

경고했다. 그는 장문의 상소를 올려 "역사를 열람하는 전통을 만들면 대를 이은 임금이 이것을 구실로

모두가 열람하려 할 것이고 사관은 감히 사실대로 기록하지 못할 것입니다"라고 했다.

늙은 내가 어릴 때부터 성품이 소활疏闊하여 항상 도시의 기교技巧를 싫어했다.

그래서 성 남쪽의 한적하고 궁벽한 촌구석을 찾아서 양졸당養拙堂을 짓고 일상생활의 동정動靜을 오직

졸拙과 함께하여 잠시라도 서로 잊지 아니하여, 고요한 밤 달은 밝아 모든 동물이 쉬고 있을 때 베개를

높이 베고 편안히 누워 솔밭의 바람소리를 듣곤 했다. 세상 사람이 나더러 너무 오랫동안 졸을 기른다 하여

자못 꾸지람도 있고, 나 역시 의심이 생겨서 그만 사절하고 떠나보내려 했더니, 졸이 또 그리워 잊지 못해서

선뜻 떠나지 아니하며 불평하는 기색이 있는 듯했다.(신개, 『동문선』권81 「양졸당기」)

그가 치사의 나이를 넘기고 최고 영예의 상징인 궤장을 받기까지 정치 일선에서 품위를 지킬 수 있었던 것은

자기 본성의 소리에 귀 기울이고 그 본성과 대화를 나누는 여백의 시간이 있었기 때문이다. 즉 '화려한' 권력의

공간과 거리를 두며 '궁벽한'곳을 찾아 자신을 위이고 자신을 비우기를 주기적으로 했던 것이다.

노년의 민망한 기나긴 삶, 그 욕망을 추스르고 다잡다

희안希安 심수경沈守慶

심수경의 자의식은 젊은이 못지않게 왕성한 신체 활동에 있다.

75세, 81세에 각각 아들을 낳은 사실을 두고 그는 물론 그의 친구들이 호탕해하는 모습이 보인다.

모두 비첩의 몸에서 태어나긴 했으나, 여든이 넘어 자식을 본 것은 근세에 드믄 일로 사람들의 축하를 받았다.

하지만 심수경에게는 이것이 부담스러웠던 모양으로 그 심정을 시로 읊었다.

75세 생남도 세상에 드믄 일인데 어이하여 팔십에 또 생남했나

알겠구나, 조물주가 일이 많아 이 늙은이 후대하여 하는 대로 내버려둔 것을

팔십 생남은 재앙인가 두려우니 축하는 당치 않소 웃기나 하소(심수경, 『견한잡록』)

한편 노년에 찾아오는 신체적 노쇠함은 그 어떤 장사도 비껴갈 수 없을 것이다.

성호 이익은 「노인의 좌절 열 가지」라는 글에서 노년의 비감미를 고백한다.

노인의 열 가지 좌절이란, 대낮에는 꾸벅꾸벅 졸음이 오고 밤에는 잠이 오지 않으며, 곡할 때에는 눈물이 없고,

웃을 때에는 눈물이 흐르며, 30년 전 일은 모두 기억해도 눈앞의 일은 문득 잊어버리며, 고기를 먹으면 뱃속에

들어가는 것은 없이 모두 이 사이에 끼며, 흰 얼굴은 도리어 검어지고 검은 머리는 도리어 희어지는 것이니,

이는 태평노인太平老人의 명담이다. 내가 장난삼아 다음과 같이 보충해보았다. 눈을 가늘게 뜨고 멀리 보면

오히려 분별할 수 있는데, 눈을 크게 뜨고 가까이 보면 도리어 희미하며, 지척의 말은 알아듣기 어려운데

고요한 밤에느 항상 비바람 소리만 들리며, 배고픈 생각은 자주 있으나, 밥상을 대하면

먹지 못한다는 것이다. (『성호사설』제15권 「인사문」'노인십요')

글에 나타난 바 성호는 노년의 신체적 현상을 심각하게 받아들이기보다 익살스럽게 대하는 면이 있다.

조선 21대 국왕 영조는 83세까지 살았고, 52년이라는 최장의 재위 기간을 누렸다.

그렇지만 노년에 이르러서는 각종 신체적 증상에 시달렸고 우울증에다 불면증에까지 시달렸는데

그런 그의 내면세계를 글로 남겼다.

금계에게 물었다. 금계에게 물었다

언제 우느냐, 언제 우느냐

83세, 83세

긴 밤이 민망하다, 긴 밤이 민망하다

영조가 83세 때인 1776년에 쓴 것으로,

불면증으로 인해 잠들지 못하고 오히려 새벽닭에게 언제 우느냐고 다그치고 있다.

- 성찰적 노년 -

<허목 초상>

72.1×57.0cm, 보물 제1509호, 1794, 국립중앙박물관.

허목許穆(1595~1682)은 1675년(숙종 1) 궤장을 받고 소를 올렸다.

거기에는 자신의 노년을 성찰하는 세 가지 요점이 들어 있다.

생각하오니, 신은 못난 자질로 나이만 제일 높아졌습니다.

이제 해와 달이 바뀌어 신의 나이가 82세입니다. (···) 신은 우졸하여 세상에 쓰이지 못함이 오래되었습니다,

평생을 두고 스스로 힘써온바 세 가지 지킴이 있으나, 아직 하나도 이루지를 못했습니다.

첫째는 입을 지키는 것이고, 둘째는 몸을 지키는 것이며, 셋째는 마음을 지키는 것인데, 입을 지키면

망언妄言이 없고, 몸을 지키면 망행妄行이 없으며, 마음을 지키면 망동妄動이 없습니다.

(허목 『미수기언』제55권)

<미수 허목 편지>

26.5×27.2cm, 조선시대, 북촌동양문화박물관.

"늙은이는 병들어 졸렬한 목숨을 여전히 보존하고 있을 뿐, 달리 드릴 만한 일은 없습니다.

다만 죽음이 이미 임박하여 인사가 더욱 드무니, 이승에서의 만남은 정말 기약할 수가 없습니다."

84세의 허목은 1678년(숙종 4)에 판중추부사에서 물러나 향리로 돌아갈 것을 청했다.

이항李沆이 임금께 아뢰자 임금은 명을 내려 허목이 살 집을 하사했다.

그러자 허목은 극력 사양하는 글을 올렸는데, 논리는 이러하다.

"옛날 안영이 진나라에 사신 갔을 때 경공이 그의 집을 다시 지었는데,

돌아오자 집이 벌써 완성되었으므로 안영은 일단 배례를 드리고 바로 그 집을 헐었습니다.

이제 상께서 신을 귀히 여기고 아끼심은 경공이 안영에게 했던 것보다 못하지 않은데,

전하에 대한 신의 보답은 안영에게 미치지 못합니다. 신처럼 안영보다 못한 자가

안영과 같은 사람도 헐어버린 그러한 집에 편히 산다면, 마음에 부끄러움이 없게습니까?

라고 했으나 끝내 허락하지 않으셨다.(허목 『미수기언』제55권)

'노욕老慾'을 경계하며 자신이 설 자리를 객관적으로 살피는 허목의 태도는

노년에 대한 성찰적 자원이 될 것이다.

흰머리의 자족적 노인들의 이미지

<조옹도釣翁圖>『산수인물화첩』, 이경윤, 비단에 먹, 31.1×24.8cm, 16세기, 고려대박물관.

회화 갈래별로 정리해보면 산수화에는 등 굽은 고승이나 허름한 옷을 입은 은자, 산수를 관망하는 학자들이 고상한 형상으로 점철되어 있고, 아집도류 그림에는 늘그막에 벗들과 어울린 노인들이 멋스럽게 등장한다.기로회도에는 궁중 건축을 배경으로 최고 직위에 오른 원로들의 구부정한 모습이 보란 듯이 그려져 있고,풍속화로 분류되는 그림에는 농업에 종사하는 백성이 들판에서 노인을 우대하는 미풍양속이 눈에 띈다.

초상화 속 얼굴에는 늙음을 증명하는 주름과 검버섯이 부각되어 있고, 신선도 속 신선들은 무병장수를 보장 받아 비현실적으로 건강한 노인의 형상이 구현되어 있다. 대략 훑어보면 그림 속 내용이 정치사회적 현실 공간에서나 현실 너머의 산수 공간에서나 상관 없이 노인은 보기 좋게 그려지고 존중되었다.

<오로독화도五老讀畵圖>남계우, 종이에 먹, 20.3×26.9cm, 19세기, 선문대박물관,

다섯 명의 노인이 산수화가 그려진 긴 두루마리를 둘러싸고 그림을 감상하는 모습이다.

절대적 자유를 누리는 늙음 산수화, 아집도류

<죽리탄금도竹裡彈琴圖>

김홍도, 종이에 먹, 22.4×54.6cm, 조선 후기, 고려대박물관.

산수화 속 노인 남성은 자연스러울 뿐 아니라 대단히 자족적으로 보인다.

노인은 자연을 홀로 향유할 수 있는 정신력의 소유자이고 현실 사회의 문제도 돌아볼 줄 아는 지성을 겸비한 인물이다.

위 그림에서 금을 타는 문인의 모습니 비현실적일수록 이 문인이 자족하는 정도는 높게 그려진다.

<상산사호>

종이에 엷은 색, 56.5×35.9cm, 19세기 말~20세기 초, 선문대박물관.

진시황 말기 난세를 피해 상산에 은거한 네 명의 노인이 바둑을 두는 그림이다.

<죽림칠현도>조석진, 비단에 채색, 147.0×41.0cm, 20세기 초, 삼성미술관 리움.

<누각아집도樓閣雅集圖>이인문, 종이에 엷은 색, 86.5×57.8cm, 1820, 국립중앙박물관.

흥미로운 것은 조선 후기 '아회도'를 즐겨 그린 이들이 대개 중인 집단이었다는 점이다.

중인들의 집단적 욕구가 반영된 그림이자 중인 신분으로 도달한 성취를 자축하는 뜻도 반영되어 있다.

그림 위에 적힌 글의 내용을 보면, "책상에 의지하여 두루마리를 펼친 이는 이인문이요, 손에 종이를 들고

곁에서 보는 이는 임희지요, 거문고를 내려놓고 난간에 기댄 이는 김영면이라네. 걸상에 걸터앉아 소리 높여

시를 읊는 이는 영수로다. (····) 죽림칠현과 맞설 만하다네. 호걸스러운 기상의 사람들이로다"라고 하여

그림 속 인물들이 중국 성현의 모습에 비견될 만하다고 했고 혹은 더 낫다며 자부하는 표현도 서슴치 않았다.

중인들이 자신들을 최상의 현자로 표현함으로써 만족을 느낄 수 있었던 것으로 보인다.

결과적으로 그림에 표현된 인물상들은 고풍스런 분위기의 연륜을 갖춘 이미지로

인물의 정신적 가치를 보장받고 있다.

용처럼 우뚝 서고 태평성세를 누리는 자들

기로회, 풍속도, 행실도류

<평생도팔곡병> 중 회혼종이에 채색, 64.7×33.9cm, 19세기 초, 고려대박물관.

한 남성이 평생을 성공적으로 사는 모습을 과정에 맞춰 보여주는 그림이다.지극히 이상적이어서 비현실적이라고도 할 수 있겠다.돌을 맞이하는 첫 장면에서 혼인, 장원급제, 늘그막 회혼식 장면 순이다.

<빈풍칠월도> 중 제5면.종이에 엷은 색, 25.6×20.1cm, 국립중앙박물관.

<빈풍칠월도> 중 제8면종이에 엷은 색, 25.6×20.1cm, 국립중앙박물관.

<윤리행실도>명주에 채색, 33.4×108.5cm, 19세기 후반, 온양민속박물관.

<윤리행실도>명주에 채색, 33.4×108.5cm, 19세기 후반, 온양민속박물관.

노고와 인격이 붓끝에서 드러나다

초상화, 고사인물도, 신선도

조선시대 회화에서 초상화가 차지하는 비중은 상당히 높다.

대개 인물의 늙은 뒤의 모습을 담으며, 늙음의 구체적인 양상이 그려진다는 특징을 보인다.

주름이나 검버섯 등의 형상을 세밀하고 구체적으로 표현하는 것 자체가 초상화 제작의 원칙이기도 하지만,

내면의 늙음을 드러내는 것에 대한 긍정의 결과로 봐야할 것이다.

<농암 이현보 초상>마에 채색, 128.0×105.0cm, 1537년경, 영천 이씨 농암종택 기탁, 유교문화박물관.

화사한 퐁포에 약가 뒤로 처진 풍만한 신체로 그려져 있어 전반적으로 화면의 분위기가 힘차다.그림 속 농암은 특이하게도 털이개를 들어올린 모습이라 역동적인 기세마저 느껴진다.게다가 얼굴이 크고 이목이 유난히 크며 입술이 붉고 볼마저 발그스름해 활기가 넘친다.

<농암 이현보 초상> 얼굴 부분, 이모비단에 채색, 124.ㅐ×101.0cm, 영천 이씨 농암종택 기탁, 유교문화박물관.

이현보 초상은 이후 여러 차례 임모된 것으로 보이는데, 임모본에는 얼굴 주름이 더 선명하고 검버섯도 같은 위치에 뚜렷하게 그려진 것을 볼 수 있다.

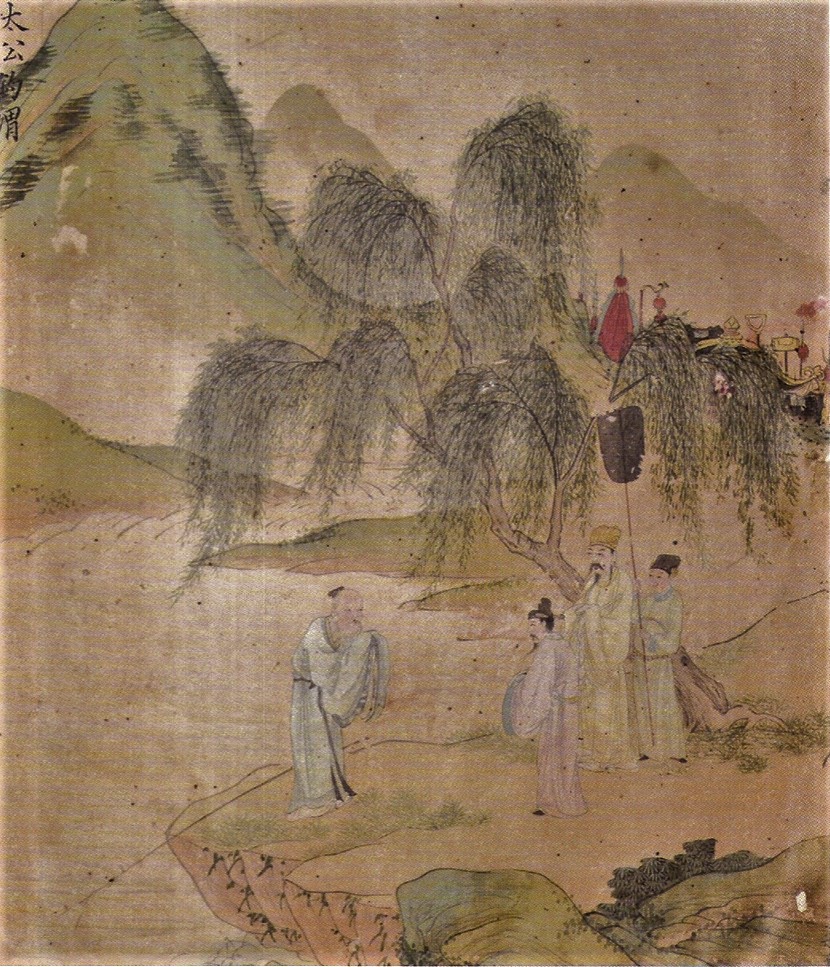

<태공조위太公釣渭>양기성, 종이에 채색, 33.5×29.4cm, 18세기 전반, 일본 야마토분가칸.

수백 년 전의 역사 속 인물이지만 화면에서는 멋진 노인의 전형으로 드러난다.고사인물도에서 강태공은 꾸준히 그려져 온 인물이다, 그가 낚시만 하다가 조백을 만나 출사하게 되는 나이가 자그만치 90세다. 오랜 시간을 인내하여 살의 마지막 장에서 대활약을 펼치는 인물은 그 차체로 노인의 이상적인 모습이다.

<이교수리>양기성, 종이에 채색, 33.5×29.4cm, 18세기 전반, 일본 야마토분가칸.

장량의 이야기에 등장하는 황석노인은 신선의 현신으로 믿어지기도 한다.어린 장량이 노인 앞에 무릎을 꿇은 채 노인이 벗어던진 신발을 공손히 받들고 있다.

장승업의 <나이 자랑하는 신선들>

<수노인도壽老人圖>

이정, 종이에 채색,. 95.4×46.0cm, 조선 중기, 국립중앙박물관.

<군선도병>

김홍도, 국보 제139호. 종이 바탕에 수묵담채, 세로 132.8㎝, 가로 575.8㎝.

우러름과 능멸의 삶, 늙음을 받아들이는 법

<종친부사연도宗親府賜宴圖>

비단에 채색, 134.5×64.0cm, 1744, 서울대박물관.

1744년(영조 20) 9월 영조의 기로소耆老所 입사를 기념한 진연을 마치고,

영조가 종친들에게 특별히 술과 음식을 내려준 사연賜宴 장면을 그린 그림이다.

국가를 다스리는 기본 이념으로 유교를 기치로 내걸었던 조선은 노인에 대한 공경을 중시했다.

그러나 성호 이익의 다음 글은 후대에 와서 노인을 대하는 풍속이 어떻게 바뀌었는지를 조금이나마 짐작케 한다.

효도하는 이로서 공경하지 않는 자는 있어도, 공경하는 이로서 효도하지 않는 자는 없다.

이러므로 선왕의 법은 공경이 향당鄕黨까지 미치고 도로까지도 미치며 軍旅까지도 미쳤다.

이러한 덕화德化는 국가에서 늙은이를 잘 기름으로부터 시작되는데, 이것은 순임금 이후로 누구도 폐하지 않았다.

그런데 지금 풍속을 징험해보니 가정에서는 자제들이 부형을 업신여기고 나라에서는 소년들이 노인을 능멸하는데,

이런 풍속은 또 과제科第로 부터 비롯되었다. 소년으로 등과하는 것은 여러 사람이 다 원하고 부럽게 여겨,

다만 미천한 자만이 우러러볼 뿐 아니라 자기 집 부형까지도 억눌리게 된다.

진실로 이렇게 되지 못하면 비록 안자顔子와 민자건閔子騫 같은 덕행이 있다 하더라도,

다만 또 사람들이 얕볼 뿐만 아니라 자기의 처첩이 먼저업신여기게 되니,

어찌 세도가 무너지지 않을 수 있겠는가? (·····)

<권대운과 기로들을 위한 잔치>

비단에 채색, 각 139.0×60.0cm, 17세기 후반, 국립중앙박물관.

성호 이익은 소년들이 노인을 능멸하는 풍속의 원인과 노인을 공경하지 않는 세태가

과거시험에서 비롯되었다고 분석하고 있다.

젊어서 과거급제하는 것을 선망하다보니 그렇게 하지 못하는 사람들이 무시당하게 된다는 것이다.

이익이라는 한 학자의 눈에 비친 세태인 까닭에 이를 일반화해서 받아들이기는 어렵지만,

이를 통해 당시 조선사회의 노인을 대하는 풍속 및 양로연이 없어진 상황 등을 알 수 있다.

<장현광 영정>

비단에 채색, 124.0×90.0cm, 1632, 유엄당.

여현 장현광張顯光(1544~1637)은 도학자로

여러번 관직에 임명되었지만 대개 사양하고 학문에 전념했다.

83세에 지중추부사에 임명되어 상경하다가 병을 얻어 사직했으나,

그해 말 호란이 일어나자 의병을 모은, 그야말로 늙어서까지 일을 한 인물이다.

「노인의 사업老人社業」과 「노령의 인사」라는 글을 남겼다.

혈기가 이미 쇠함에 이르면 검던 것이 희어지고 길던 것이 짧아지며 빽빽하던 것이 듬성해지는 것은

모발의 변화이고, 살이 빠져 가죽이 쭈그러들고 피부가 언 배의 빛이 되어 때가 떠 있는 듯하고

골절이 툭 튀어나오며 몸이 구부러지는 것은 형모形貌의 변화다. 혀와 어금니와 이빨이 빠짐에 이르면

다섯 소리 가운데 두 소리를 이미 잃게 된다.그리하여 단지 입술과 혀와 목구멍의 세 소리를 쓰는데

이 또한 모두 가늘고 느리며 민첩하지 못하니, 언어가 이뤄지지 못하는 것은 음성의 변화다.

그리고 마치 연기와 안개가 자욱한 가운데 앉아 있는 것과 같아서 마주 대한 사람의 안면을 살피지 못하고

담장과 벽이 막혀 있는 것과 같아서 가까이 있는 사람의 말을 듣지 못하는 것은 이목의 변화이며

당堂과 뜰을 오르내림에 숨이 가쁘고 응접하여 절하고 읍함에 넘어지는 것은 기력의 변화다.

옛날 들은 것을 기억하지 못하여 새로 알기를 바라 수가 없으며 지구知舊의 성명姓名을 모두 잊고

옛날 외우던 문자를 모르니, 이는 정신과 혼백의 변화다.

비록 1000만 명이 있더라도 내가 가서 대적하겠다는 용기를 가지고 단단한 뿌리와 마디를 만나도

무뎌지지 않는 재기才氣로 우리 도를 짊어지고 당세를 경륜하며 우주를 담당하고 천지를 잡겠다는

마음과 담력을 떨치고 뽐낼 수가 없으니, 이는 지기志氣와 역량의 변화다.

사람이 이러한 경지에 일면 마땅히 무슨 일을 하겠는가.

정신은 의리의 정미精微함을 연구할 수 없고 사려는 변화의 묘함을 다할 수 없으며,

역량은 원대한 사업을 이룰 수 없으니, 이때에 어찌 다시 인간의 일을 할 수 있겠는가.

(장현광, 『여헌선생문집』제6권 잡저, '노인의 사업')

그러나 도를 행하는 것은 몸이 늙으면 쇠하지만

도를 보존하는 것은 마음이 늙더라도 또한 떠날 수 없는 것이다.

쇠한 것은 진실로 다시 성해질 수 없으나 떠날 수 없는 것은 마땅히 그대로 있다.

그러므로 다만 한 방에 고요히 앉아서 일체 사무를 정지하고 경영을 그치며 출입을 끊고 왕래를 끊으며

응접을 적게 해야 할 것이니, 억지로 사려를 쓰고 억지로 시력과 청력을 쓰고

억지로 언어를 쓰고 억지로 동작을 쓰지 말아 앉고 눕기를 때에 따라 하고 음식을 적절히 해야 한다.

그러나 폐할 수 없는 것은 옛날에 읽고 외우던 책을 다시 찾고 생각하여 의리를 보고 기뻐하며

성정을 편안히 길러서 심기心氣를 보양하는 것이

혹 기억되고 옛날에 통하여 알지 못하던 것이 혹 깨달음이 있을 것이다.

이것을 미루어 지극히 하고 이것을 이끌어 멀리하면 그 쌓임이 천지의 조화와 더불어 유통하게 될 것이니,

이른바 '도는 천지의 무형 밖을 통하고 생각은 풍운의 변하는 태도 속으로 들어간다.'는 경지를

이때에 또한 징험하여 얻을 수 있어서 무극과 태극의 묘리를 더 잘 알 수 있을 것이다.

이렇게 하여 노년을 보내다면 또한 좋지 않겠는가. (장현광, '노인의 사업')

장현광은 노년을 탄식하거나 늙은 모습을 희화화하기보다는

노년을 어떻게 보내는 것이 좋은지에 대해,

즉 노년에는 무엇을 할지에 대해 더 생각했던 것으로 보인다.

<문자도>

종이에 채색, 69.0×39.0cm, 19세기 전반, 선문대박물관.

흔히 孝를 이야기 하면서 老를 설명하기도 하는데,

이처럼 효의 근본 정신에는 늙음이 전제되어 있다.

효는 원래 老와 子를 합치되, 노에서 비匕를 생략하고 그 자리에 '아들 者'를 넣어서 만든 합성어다.

자식이 늙은 부모(노인)를 봉양하는 것, 머리가 허옇게 세고 등이 굽은 늙은 부무를 아들(자녀)이

잘 섬긴다는 것이다. 효에서 늙은이에 대한 젊은이의 부양과 협력 체제를 엿볼 수 있다.

중국어에서 '노'의 쓰임새는 크게 긍정적인 의미와 부정적인 의미를 지닌 것으로 나눌 수 있는데,앞의 것으로는 오래됨, 익숙함, 지혜로움, 슬기로움, 경험이 풍부함 등으로 노실老實(성실하다,정직하다), 노붕老繃(상처가 아물다, 경험을 쌓아 원숙해지다)과 같은 단어가 있다.반면 부정적인 의미는 낡음, 굳음, 질김, 죽음 등으로 노도아老棹牙(낡아빠지다, 케케묵다), 노패老悖(늙어서 망령들다), 등이 있다.

이와 달리 단어의 첫머리에 쓰여 별다른 의미 없이 친숙함을 나타내는 단어들이 있는데, 예를 들면 노천야老天爺(하느님), 노불야老佛爺(부처님, 청대 황태후 태상황제에 대한 존칭), 노호老虎(호랑이), 노서老鼠(쥐), 노사老師(선생, 교사), 노판老板(주인, 우두머리), 노백성老百姓(백성, 평민) 등이 있다.그 밖에 상황에 따라 노자老子가 자기 자신 혹은 아버지를 가리키는 말이 되기도 하고,노료老了가 늙었다거나 돌아가셨다로 해석되기도 한다.

문자와 언어만으로는 중국의 서로 다른 역사 체험과 문화적 차이를 보여주는 데 한계가 있다.

<수노인도壽老人圖>

전 김홍도, 비단에 채색, 130.7×57.6cm, 1776, 국립중앙박물관.

수성, 즉 노인성老人星이라는 표현은 사마천의 『사기史記』에 처음으로 등장한다.

"노인성 근처에 큰 별이 있어 남극노인이라 한다. 노인이 보이면 나라가 무사하고

보이지 않으면 군사가 일어난다.늘 추분 때에 관측된다."백발노인 형상에 등은 굽어있고,

선량한 눈매에 입가엔 미소를 머금고 있으며 특이한 점은정수리 부분이 불룩하게 솟아 있다는 것.

역사적으로 볼 때 이러한 수성의 모습은 명나나 이후에 출현한다.

수성의 또 다른 특징은 술을 몹시 좋아하는 애주가라는 점.

<백수백복도>4폭 병풍

비단에 채색, 102.0×29.0cm, 19세기 후반, 계명대박물관.

<요지연도>

20세기 전반, 국립고궁박물관.

<동방삭도>

전 이경윤, 종이에 먹, 41.0×26.5cm, 조선 중기,국립중앙박물관.

공간 속에 시간이 관철되어 추위와 더위가 번갈아 오감에 따라 사시四時의 순환 교체가 이루어진다.

사람은 그 속에서 천지의 만물을 낳고 기르는 화유化有 작용에 의해 태어나서 자라고 늙고 죽어간다.

또한 천지간의 생명을 먹여 살리는 식물(농작물)도 계절의 변화에 따라 발아하고 생장하며

개화하고 결실을 맺는 생명의 순환을 계속한다.

공자는 "하늘이 무슨 말을 하던가?"라고 했다.

사람을 포함한 만물은 천지가 낳은 존재이기에 천지의 본질을 그대로 본성으로 삼아 태어나 살다가

죽어서는 다시 그 근원인 하늘로 돌아간다. 이를 노자는 "허虛의 극치에 이르고 고요함을 독실하게 지키면,

문물이 함께 지어진다. 나는 이로써 되풀이됨을 본다. 무릇 여러 사물이 각양각색의 모습을 나타내지만

각각 그 뿌리로 돌아간다. 뿌리로 돌아감을 고요하다고 하고, 고요함을 명命을 회복했다고 한다"고 설명했다.

그것을 노장에서는 '복명復命' '반복反復'이라고 했다. 이 점은 유학에서도 동일하다.맹자는 타고난 선한

본성을 잘 보존하고 기를 모아 배양하여 확대하고 충실히 함으로써 자아 완성의 경지에 이르게 된다고 했다.

또 이를 자기 마음의 능력을 온전히 발휘해 본성을 이해하고 하늘을 이해하는 것으로도 이야기 했다.

『주역』에서 "이치를 궁구해 자신의 본성을 온전히 실현함으로써 하늘의 명을 이해하는 데 이른다"

고 한 것도 이를 일컫는다.

동양의 전통에서는 이처럼 하늘과 하나가 되는 자아의 완성 단계에 이르는 수양을

생애에 걸쳐 추구해야 할 사람의 길로 제시하고 있다. 그런 점에서 본다면, 늙어감은 결코 심신의

쇠잔에 따른 쓸모없음에 이르는 과정이 아니다. 나이를 더한다는 것은 덕이 깊어지고 성숙해가는 과정이다.

또한 나이듦의 최종적인 단계에서 만나는 죽음이라 것도 실은 깊어지고 성숙되어감을 통한 복명復命이

정신적 · 물질적 두 측면에서 모두 완결된 사태일 뿐이며, 따라서 죽음은 결코 두려움과 기피의 대상이 아니다.

이에 장재는 「서명」의 결론에서 "살아서는 천지에 순응하고, 죽어서는 편안하게 돌아간다"고 했던 것이다.

이러한 세계관을 공유한 동양의 고대 사유에서 유가든 도가든 공히

사람을 천지의 덕을 본성으로 가지고 태어난 존재로서 삶의 과정에 나타나는 장애를 넘어서서

그러한 본성을 온전히 실현함으로써 천지의 덕과 온전히 부합해 천지로 되돌아가는 것이

사람이 걸어야 할 길이라고 본다.

천지의 덕을 온전히 행한 완성된 인격을 유가에서는 성인成人 혹은 군자君子라 부르고

도가에서는 지인至人 · 신인神人 · 진인眞人 등으로 부른다. 그런 점에서 볼 때, 고대 동양의 사유에서

나이 들어간다는 것은 바로 자아의 완성인 군자와 진인을 향해 한 걸음씩 다가가는 여정이라고 할 수 있다.

<은일도隱逸圖>

윤두서, 종이에 먹, 42.1×26.3cm, 조선 후기, 고려대박물관.

비록 나이 들어가는 것이 자아의 완성에 이르는 길이라 하더라도.

젊음을 지나 어쩔 수 없는 심신의 쇠약에 이르는 생물학적 늙음 자체를 달가워할 이는 없다.

시성詩聖 이백李白(701~762)은 「추포가秋浦歌」에서 늙은 자신의 모습을 이렇게 형용한다.

白髮三千丈

흰 머리칼의 길이 삼천 장

緣愁似箇長

수심과 함께 이렇게 길어졌구나.

不知明鏡裏

알 수 없어라, 밝은 거울 속

何處得秋霜

어디서 이런 서리가 내렸는가.

청춘의 화려함이 있었기에 늙음은 더욱 한탄스럽다.

조선의 문호 허균의 스승이었던 이달李達(1539~1618)의「대화탄로對花歎老」를 보자.

東風亦是無公道

따스한 동풍 또한 공평하지 않아

萬樹花開人獨老

온갖 나무 꽃 피우면서 사람만 늙게 하네

强折花枝揷白頭

억지로 꽃가지 꺾어 흰머리에 꽃아보지만

白頭不與花相好

흰머리에 꽃은 서로가 어울리지 않는구나

칠언절구 『선배시첩』

조광조, 20.6×19.0cm, 경남대박물관 데라우치 문고.

"계북溪北의 재주는 나라에서 이름나, 맑은 시를 읊고 나면 접었다 펴기를 세 번,

한 칸 초가에 가난해도 오히려 즐겁지만, 하얀 양 귀밑머리 늙어서 감당치 못하네."

<간찰첩>

이원익, 종이에 먹, 31.0×21.2cm, 1630, 경남대박물관 데라우치 문고.

죽기 4년 전 쓴 한 편지에서

"몸져누워 세상과 담을 쌓은지라 문안 편지도 못했습니다. (····)

저는 하체의 불편이 해가 갈수록 더욱 깊어, 아침 저녁으로 죽기만을 기다리고 있습니다." 라는 구절이 보인다.

조선 숙종 년간의 문신이자 학자였던 미수 허목(1595~1682)이 관직을 그만두고 조용히 지내다

죽음을 맞이하기를 임금께 청하는 글 『기언記言』에는 유학에서 이해하는 전형적인 생사관이 드러난다.

道에서 나뉜 것을 命이라 하고, 하나에 형성된 것을 性이라 하며, 조화가 다하고 운수가 다하는 것을 死라고 합니다.

명이란 성의 시작이고 죽음이란 삶을 마치는 것입니다. 死生은 실로 큰 것이지만, 살아서는 순응하고 죽어서는 편안

한 것이 사생의 큰 법칙이니, 군자는 여기에 힘써야 합니다.

공자는 노나라로 돌아와서 『춘추春秋』를 편찬할 적에 기린을 잡은 데서 이미 절필했고, 돌아가시려 할 때

지팡이를 끌면서 노래했고, 증삼曾參은 죽을 때에 "바름을 얻고서 죽겠다"고 했습니다. 소용邵雍은 한가히 지내다가

죽었는데, 그 정신이 더욱 맑아 "내가 이제 죽고자 하노니, 죽고 사는 것은 또한 일상적인 일이다"라고 했습니다.

그리고 우리 동방에서는 정렴이라는 사람이 죽을 날짜를 미리 알아 3년 동안 침묵을 지키다 죽었습니다.

이들은 모두 사생의 변화를 알아 즐거이 죽음을 맞이한 자들입니다.

이러한 태도는 비단 유학에서만 나타나는 것이 아니다.

'고분지통鼓盆之通'의 예에서 보듯, 도가의 장자 역시 죽음을 삶과 단절된 것으로 보지 않았다.

이처럼 유가 도가를 막론하고 생물학적인 늙음으로 인한 심신의 쇠잔을 안타까워하면서도,

시간의 흐름에 따른 자연스러운 변화로 받아들이면서 그 여정을 도덕적 인격의 완성과 덕의 완성을 향한

과정으로 삼는 발상의 전환과 실천을 요구하고 있는 것이다.

<문례노담問禮老痰> 작자 미상, 1742년, 종이에 연한 색, 33×54㎝, 성균관대학교박물관 |

66세에 이른 퇴계의 일상이다.

나는 늘 오랜 병에 시달려서 살더라도 뜻을 다하여 독서하지는 못한다.

그윽한 시름에 잠겼다가 조식하는 겨를에 때로 신체가 가뿐하고 마음이 상쾌하여 우주를 굽어보고 우러러 본다.

감개가 일어나면 책을 덮고 지팡이를 짚고 밖으로 나가 암서현에서 정우당을 완상하며 단에 올라 절우사를

살피고 채마밭을 돌면서 약초를 심고 숲을 찾아 훈초를 따기도 한다.

더러는 바위에 앉아 샘물을 희롱하고 대에 올라 구름을 바라보고 더러는 물가에서 고기를 구경하며 배에서

갈매기와 친하면서 뜻 가는 대로 이리 저리 자유롭게 노닌다. 그러다 눈 닿는 곳마다 흥을 내고 경치를 만나는

곳마다 풍취를 이루어 흥이 지극해지면 돌아온다. 그러면 방 안이 고요하고 벽에 가득히 책이 쌓여 있다.

책상을 마주하고 조용히 앉아 삼가 마음을 잡고 이치를 탐구하여 때로 마음에 얻은 바가 있으면 문득 흐뭇해서

밥 먹기도 잊어버리고 생각하다 통하지 못하면 벗의 도움을 청하기도 한다. 그래서 얻지 못하면 마음으로 통하려

애쓰고 말로 표현하려 애쓰지만 억지로 통하려 하지는 않는다. 한 쪽에 밀어두었다가 이따금 다시 그 문제를

끄집어내어 마음을 비우고 사색하여 스스로 풀리기를 기다리니, 오늘도 이렇게 하고 내일도 이렇게 한다.

(「도산잡영병기陶山雜詠幷記」)

<역대도상歷代圖像>에 실린 『맹자』

종이에 채색, 19.5×29.7cm, 개인 소장.

입이 좋은 맛을 추구하고 눈이 좋은 색을 추구하고 귀가 좋은 소리를 추구하고 코가 좋은 냄새를 추구하고

사지가 안일함을 추구하는 것은 본성性에 속하지만, 그것을 실현하는 것은 명命에 달려 있으므로 군자는

그것을 본성이라 부르지 않는다.

부자간에 인仁이 있고, 군신 간에 의義가 있고 손님과 주인 간에 예禮가 있고 지혜가 현자에게 갖추어지고

성인이 천도와 하나가 되는 것은 모두 명에 속하지만 그것을 실현하는 것은 본성에 달려 있으므로 군자는

그것을 명이라 부르지 않는다. (『맹자』「진심 하」)

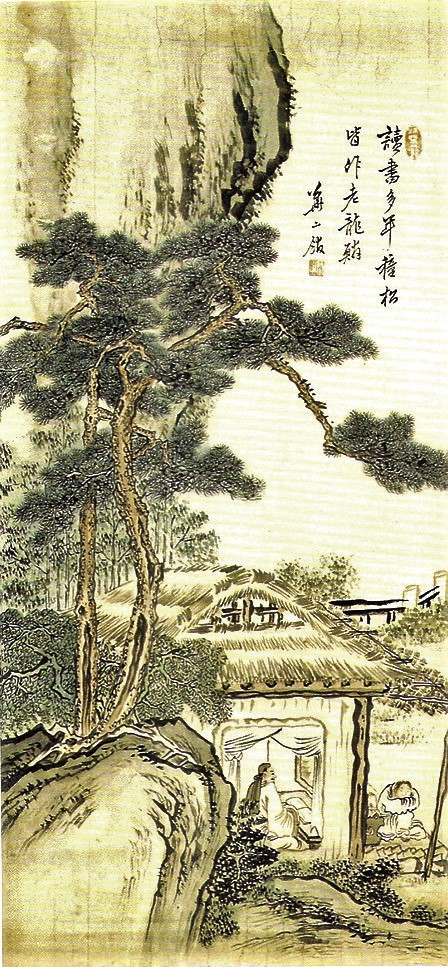

<초당독서도>

이명기, 종이에 엷은색, 103.8×48.5cm, 18세기 말~19세기 초, 삼성미술관 리움.

도가에서 말하는 자아 완성을 향한 잘 늙어감의 요체는 욕망欲에 의한 생명의 제약을 제거해나가는 '비움'이다.

욕망 작용은 생명 존속에 필수적이기에 욕망이 없으면 삶도 있을 수 없다. 문제는 자아중심적 욕망의 지나친

발로가 우리 마음과 몸의 평형 상태를 무너뜨려 존재의 소멸을 재촉한다는 점이다.

그래서 노자는 "억지로 삶을 도모하는 것益生을 상서롭지 못한 것이라 하고 마음이

기氣를 부리는 것을 강함이라고 한다. 모든 것은 강성해지면 곧 노쇄해지니, 이를 도道답지 않다고 한다.

도답지 않으면 일찍 소멸한다.(『노자』55장)고 했다.

노장에서 바라본 늙어감의 가장 큰 문제는 욕망 작용으로 인한 조화로운 자아의 상실이다.

이 점은 공자가 "사람이 늙음에 이르면 혈기가 이미 쇠해지니, 경계할 것은 얻으려는 것이다"라고 했던

생각과 맥을 같이 한다. 그래서 노자는 "있는 그대로의 바탕을 드러내고 통나무의 질박함을 끌어안아

자기중심적인 마음의 활동을 줄이고 욕망의 발동을 적게 하라"(『노자』19장)고 충고한다.

장자는 욕망의 덜어냄을 통해 자아의 완성에 이른 이른 '참된 사람眞人'이라 부르고, 그 참된 사람의

구체적인 모습을 '재전이덕불형才全而德不形'으로 표현했다. 『장자』「덕충부德充符」에서는

'재전'과 '덕불형'을 다음과 같이 설명하고 있다.

(무엇을 '재전才全'이라고 하는가?)

죽음과 삶, 빈궁한 삶, 부귀영달, 현명함과 어리석음, 비난과 명예, 굶주림과 목마름, 추위와 더위, 이런 것들은

사태의 변화이며 명命의 운행이다. (····) 이런 것들로 마음의 조화 상태를 어지럽혀서는 안 되고, 이런 것들에

대한 생각이 마음속에 끼어들게 해서는 안 된다. 마음을 조화와 안락의 상태에 있게 하면 외물과 막힘없이 교류

하여 두루 소통되는 즐거움을 잃지 않게 되고, 그런 상태가 밤낮으로 지속되면 외물과 함께 생동하는 조화의

상태를 이룬다. 이것이 만물과 접촉하며 마음에서 자연의 변화와 함께하는 기운이 생동하는 상태다.

이것을 '재전'이라고 한다.

(무엇을 '덕불형德不形'이라고 하는가?)

평형은 물의 고요함이 지극한 상태다. 그것이 본보기가 될 수 있는 것은 안으로 고요함을 간직하고

밖으로 요동하지 않기 때문이다. 덕德이란 그런 조화和의 상태를 이루어 간직하는 것이다.

그러므로 덕이 '불형'한 사람은 사물物과 괴리되지 않는다.

'재전'과 '덕불형'은 노장이 추구하는 최종적인 자아 완성의 경지다.

<과옹십취도瓜翁十趣圖> 중 '조용할 때 고서를 읽다'

강세황, 종이에 엷은 색, 63.5×85.0cm, 1758, 개인 소장.

예로부터 장수는 인간에게 주어지는 가장 큰 축복 중 하나로 여겨왔다.

『서경』「홍범」편에 오복五福으로 "첫째는 장수壽하는 것이며, 둘째는 부유하고 풍족하게 사는 것이고,

셋째는 강녕으로 일생 동안 건강하게 사는 것이며, 넷째는 덕을 좋아하며 의미있는 삶을 구현하는 것이고,

마지막 다섯 번째는 고종명考終命이다" 라고 말하고 있다.

여기서 고종명이란 인간에게 주어진 천수天壽를 온전히 누리면서 고유한 천명, 즉 인의예지의 덕을 온전히

실현하고 일상 가운데 편안한 임종을 맞는 것을 말한다. 그런데 유교는 죽음과 연관하여 두 가지 입장을 나누어

제시한다. 하나는 형기形氣적 생사관이고, 다른 하나는 도의적 생사관이다. 형기적 생사란 죽음을 타고난 기질

에 따라 요사夭死, 노사老死, 병사病死, 횡사橫死 등으로 나누는 것을 말한다.

한편 도의적 생사관이란 천명으로 인간에게 주어진 인의예지라는 도덕적 본성의 구현에 따라 삶과 죽음을 보는

관점을 말한다. 도덕주의를 지향하는 유교가 진정 문제시한 것은 도의적 생사관과 연관된다.

유교는 도의적인 천명을 완수했느냐에 따라 죽음을

1) 질곡사桎梏死 2) 절의사節義死 3)고종명 등으로 나누고 있다.

먼저 질곡사란 죄를 짓거나 억울한 누명을 쓰고 죽는 경우를 말한다.

맹자는 죄를 짓고 죽는 것은 정명正命이 아니라고 했다. 반면 억울한 누명을 쓰고 죽는 것은 정명이다.

그러나 공자가 "위태로운 나라에는 들어가지 않고, 어지러운 나라에는 기거하지 않으며, 천하에 도가 있으면 벼슬하고,

도가 없으면 숨는다"고 말했듯이, 억울한 누명은 되도록 피하는 것이 지혜롭다,

그렇더라도 소크라테스의 죽음처럼

질곡사 가운데서도 영웅적인 죽음이 있다. 그는 죽음에 직면하여 발버둥치는 사람을 애지자愛智者가 아닌 애육자

愛肉者라고 경멸하면서, 독배를 마신 뒤 다음과 같은 최후를 맞았다고 플라톤은 묘사하고 있다.

소크라테스는 자신의 몸을 한 번 더 만져보고서 약기운이 심장에까지 오면 그때는 떠나게 될 것이라고 말했다.

그의 몸이 점점 식어가고 있었다. (···) 그리고 마지막으로 '아, 크리톤! 아스클레피오스(의술의 신)에게

닭 한 마리를 빚지고 있는데, 꼭 갚아주게나"라고 했다. 이것이 최후였다.

이것이 우리의 친구, 우리가 그때까지 알아온 사람들 중 가장 훌륭했고,

가장 지혜로웠으며 정의로웠던 한 인간의 최후였다.

<유명조선국 좌의정 우암선생지묘비>

정조 어제, 종이에 탁본, 1779, 한신대박물관.

사약을 내린 임금을 원망하지 않으며 그 뜻을 의연하게 받들고 죽은 우암尤庵 송시열宋時烈(1607~1689)

비록 소크라테스에게는 미치지 못해도 그 나름으로 훌륭한 질곡사의 단면을 보여준다.

나는 언제나 조문석사朝聞夕死라는 말로 스스로에게 기약했었다.

그런데 올 해 여든인데도 아직까지 도를 듣지 못한 것이 나의 한이다.

그러나 이제 사는 것이 죽는 것보다 못하다.

나는 미소를 머금고 묻힐 것이다.

다음은 절의사節義死로, '살신성인' 혹은 '사생취의'를 이룬 죽음이며 이 또한 정명이라고 할 수 있다.

유교에서는 절의사한 대표적인 인물로 백이 · 숙제와 비간比干을 든다.

미자는 떠나고, 기자는 종이 되고, 비간은 간하다가 죽었다.

공자께서 말씀하시길 '은나라에 세 명의 인자가 있었다' 하였다.

약간은 다른 의미이지만 기독교의 예수 또한 절의사했다고 볼 수 있다.

우리는 예수가 십자가에서 이른바 가상칠언架上七言을 하는 가운데 원수를 용서하고 어머니를 부탁하고,

다 이루었다고 선언하고, 그의 영혼을 하나님께 부탁한 것에서 절의를 지키는 종교자의 자세를 볼 수 있다.

그리고 한국사에서 사생취의로 절의사한 대표적인 인물로는 중봉重峯 조헌趙憲(1544~1592)을 꼽을 수 있다.

오늘은 다만 한 번의 죽음이 있을 뿐이다.

죽고 사는 것과 나아가고 물러남은 오로지 '의義' 자에 부끄럼 없이 할 것이다.

<최익현 초상>(모관본)

채용신, 비단에 채색, 136.0×63.5cm, 보물 제1510호, 1906, 국립중앙박물관.

면암勉庵 최익현崔益鉉(1833~1906) 또한 죽으면서도 끝까지 절의를 지키며 항거하다가 순국했다.

19일(임오)에 병이 났다. (···) 점점 더 위중하게 되었다. 대장이 군의를 보내 진찰하고 약을 보냈으나,선생은

"80세 늙은이가 병이 들었고 또 수토까지 맞지 않은 것인데 왜국의 신통하지 못한 약으로 무슨 효과를

볼 수 있겠는가? 다만 이것으로써 자진自盡할 것이니, 일본 약물은 일체 쓰지 않는 것이 옳다" 하셨다.

임병찬의 일록日錄에는 "선생께서 병이 나면서부터 20여 일에 이르기까지 혹은 평좌平坐하시고

혹은 꿇어앉고, 혹은 구부리고 혹은 기대기도 하셨으나 한 번도 드러눕지 않으시니,

여기서 선생의 평소 소양所養의 훌륭하심은 다른 사람이 따를 수 없음을 알았다"고 하였다.

『중용』에서 "큰 덕을 지닌 자는 반드시 천수를 누린다"고 했듯이,

내성內聖의 덕을 쌓고 외왕의 길을 가 천명을 완수하고 천수를 누린 다음

의연하게 평상적인 모습으로 최후를 맞이하는 고종명이라고 할 수 있다.

『논어』에서 증자의 죽음은 고종명의 대표적이 사례다.

증자가 병이 들었을 때 제자들을 불러 말하였다.

"이불을 걷고서 내 발을 열어보고, 내 손을 열어 보아라. 『시경』에 이르기를

'두려워하고 삼가 깊은 못에 임하듯이 하며, 얇은 얼음을 밟듯이 하라'고 했는데,

이제야 내가 면했음을 알았다. "증자가 병이 들자 맹경자가 문명을 했다. 증자가 말한다.

"새가 장차 죽으려고 할 때에는 그 울음이 슬프고, 사람이 죽음에 이르면 그 말이 선한 것이다."

평생 仁을 자기 책무로 삼고 조심스럽게 살아 천수를 누림과 동시에

임종에서조차도 겸소한 당부의 말을 했던 증자의 모습은 그의 인물됨을 알 수 있게 해준다.

고종명으로 가장 행복한 삶을 마감하는 사람은 서양의 철학자 임마누엘 칸트가

"저 하늘에 빛나는 별, 내 마음의 정언명법, 이것으로 매우족하다"라는 말을 남기고 임종을 맞았듯이,

대개는 평상심을 유지하고, 사람의 도리를 실천하다가 편안한 가운데 생을 마감한다.

대산大山 이상정李象靖(1711~1781), 퇴계 이황, 한강寒岡 정구鄭逑(1543~1620)의

「고종기考終記」또한 마지막까지 천명을 다하고, 죽음이란 삶의 완성이란 자세로

의연하게 최후를 맞이하는 유자의 모습을 보여준다.

유교가 제시하는 삶과 죽음의 의미는 오직 천명의 수행과 관계있다.

그리고 천명의 수행이란 인간의 자기완성을 의미한다. 이러한 유교적 자기완성은 곧 타고난

인간의 덕성인 인의예지의 실현을 말하며, 이는 수신-제가-치국-평천하의 길이라고 할 수 있다.

계명된 21세기 현실을 살아가는 우리가 만일 유교적인 길을 간다고 하더라도 과거

전통사회에 있었던 것과 같은 질곡사나 절의사를 할 가능성은 그리 높지 않다.

그렇다면 우리가 가야 할 길이란 인간의 자기완성의 길을 가다가 의연히 운명을 기다리는 것이다.

유교적 관점에 따르면, 이 우주는 시간적으로 볼 때 과거, 현재, 미래 사이에 그 어떠한 단절도 없다.

공간적으로 봐도 하늘과 땅, 그리고 그 중간 존재인 인간과 수많은 존재자 사이에 아무런 간극이 없다.

우주 안의 모든 존재는 시간적 · 공간적 한계 내에서 상호 영향을 주고받는 관계다.

그리고 만물이 모두에게 주어진 본성의 덕을 지니고, 저마다 이 본성의 덕을

가장 온전히 실현할 때에 우주가 조화롭게 구성된다.

인간의 삶과 죽음이란 이러한 우주적 대조화의 지평에서 이해되고 실현되어야 한다는 것이 유교의 관점이다.

유교는 이러한 우주적 대조화의 관점에서 생사를 바라볼 때, 비로소 우리가 생사의 지배를 받으면서도

생사를 초극할 수 있는 정신적 자기고양을 할 수 있다고 말한다.

즉 인간이란 이 우주의 시간적 · 공간적 관계에서 자기 사명을 의식할 수 있고,

따라서 자기완성을 통해 천지의 조화에 능동적으로 참여할 수 있는 유일한 존재자라고 본다.

***************************************************************

子曰, 吾十有五而志于學, 三十而立, 四十而不惑, 五十而知天命, 六十而耳順, 七十而從心所欲, 不踰矩.

자왈, 오십유오이지우학, 삼십이립, 사십이불혹, 오십이지천명, 육십이이순, 칠십이종심소욕, 불유구.

저자는 논어 「위정편」 공자님의 말씀에서 해답을 구하고 있었다.

설파하고 있듯이, '열다섯에 학문에 뜻을 두었고'로 시작되고 있다.

그렇다면, 나는 불과 홑 다섯에 학문에 뜻(?)을 두어 모든 게 어긋났단 말인가?

허접인생을 성인의 말씀에 대비시킨다는 자체가 불경이지만 한낱 범부의 행로와는 궤軌 자체가 다르다.

예순에 이르러 사물의 이치를 절로 알게 되기는 커녕, 눈이 침침해져 도시 알아 볼 수 없게 되었고

팔십 줄은 고사하고, 금방이면 닥쳐올 일흔 줄 역시 엉망친창으로 점철될 게 뻔하니 말이다.

한동안 자고 깨면 귓전에 들려 오던 노래가 있었다.

구십세에 저 세상에서 날 데리러 오거든 알아서 갈테니 재촉 말라 전해라

일백세에 저 세상에서 날 데리러 오거든 좋은 날 좋은 시에 간다고 전해라.

처음에는 유치찬란 하다는 생각에 그냥 픽 웃고 말았다.

그런데 어느 순간, 국악 톤에 혼신의 힘을 다해 목청을 뽑는 카수의 모습에서,

그럴리 없겠지만 혹여 내게도 해당되는 사안은 아닐까 하는 부질 없고 싸가지 없는 생각마저.

작금, 모두가 백세시대가 도래 했다고 떠드는 형편.

노모께서도 근 구십에 이르셨지만, 내게 있어 일백 이라는 숫자는 아직도 피상적일 뿐이다.

그도 그럴 것이 삼촌들을 비롯한 집안 남자들 모두가 단명에 그치는 것을 목격해 온 터.

그 중 제일 오래 사셨다는 이내 선친께서 지금의 내 나이를 넘기지 못하셨음도

이내 기억 한 편에 묵직하게 자리하고 있기 때문이리라.

8人의 공동 著『노년의 풍경』을 통독通讀 하고 보니,

유호덕攸好德, 고종명考終命은 내게 있어 그야말로 언감생심이요 개꿈에 그칠 게 뻔할 뻔 자.

'노마지지老馬之智' '노방출주老蚌出珠' 등의 문구도 어디까지나 운율韻律을 위한 수사修辭로 다가올 뿐.

'늙음에 대한 사유와 성찰'이라는 미려(?)한 제목을 내 걸긴 했지만

기실 세상사 어지간한 능멸凌蔑 정도에는 이골을 넘어 되려 친숙해지는 것만이

시대적 흐름에 순응하는 노년의 길이요, 어쩌면 현명하게 늙는 비결일지도 모를 일.

상고 이래 모든 고전의 요체要諦는 마음心 운용 여부에 관한 것.

고차원의 설왕설래와 도道의 심연深淵은 끝이 보이지 않을 만큼 방대하고 버겁기만 하다.

하여, 깜 못 미치는 삼류는 그저 옛 그림 몇 폭 감상에 작은 위안을 얻을 뿐이다.

Within The Silence - Carlos Nakai